- 115 pagine

- Italian

- ePUB (disponibile sull'app)

- Disponibile su iOS e Android

eBook - ePub

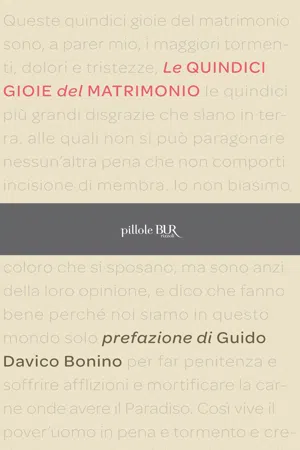

Le quindici gioie del matrimonio

Informazioni su questo libro

L'infelicità coniugale, le miserie degli uomini e soprattutto delle donne, vere maestre nell'arte del sopruso, sono l'oggetto di questo trattatello sferzante, una sorta di "piccolo manuale del perfetto misogino". Scritte nella Francia di inizio Quattrocento, le quindici gioie del matrimonio non sono altro che le "orribili sventure" in cui l'uomo incappa una volta catturato dalla "rete" delle nozze. Quanto dello "stato miserevole" del consorte e quanto della vocazione autoritaria delle mogli sia ancora oggi attuale ogni lettore potrà giudicare da sé e per sé: emettendo, nel silenzio della propria coscienza, la sentenza che riterrà più giusta.

Domande frequenti

Sì, puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento dalla sezione Abbonamento nelle impostazioni del tuo account sul sito web di Perlego. L'abbonamento rimarrà attivo fino alla fine del periodo di fatturazione in corso. Scopri come annullare l'abbonamento.

Al momento è possibile scaricare tramite l'app tutti i nostri libri ePub mobile-friendly. Anche la maggior parte dei nostri PDF è scaricabile e stiamo lavorando per rendere disponibile quanto prima il download di tutti gli altri file. Per maggiori informazioni, clicca qui.

Perlego offre due piani: Base e Completo

- Base è ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un’ampia varietà di argomenti. Accedi alla Biblioteca Base con oltre 800.000 titoli affidabili e best-seller in business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce Read Aloud standard.

- Completo: Perfetto per studenti avanzati e ricercatori che necessitano di accesso completo e senza restrizioni. Sblocca oltre 1,4 milioni di libri in centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specializzati. Il piano Completo include anche funzionalità avanzate come Premium Read Aloud e Research Assistant.

Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 1.000 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Per maggiori informazioni, clicca qui.

Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Per maggiori informazioni, clicca qui.

Sì! Puoi usare l’app Perlego sia su dispositivi iOS che Android per leggere in qualsiasi momento, in qualsiasi luogo — anche offline. Perfetta per i tragitti o quando sei in movimento.

Nota che non possiamo supportare dispositivi con iOS 13 o Android 7 o versioni precedenti. Scopri di più sull’utilizzo dell’app.

Nota che non possiamo supportare dispositivi con iOS 13 o Android 7 o versioni precedenti. Scopri di più sull’utilizzo dell’app.

Sì, puoi accedere a Le quindici gioie del matrimonio di Anonimo in formato PDF e/o ePub. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.

Informazioni

Print ISBN

9788817038676eBook ISBN

9788858665411LE QUINDICI GIOIE DEL MATRIMONIO

Anonimo francese

prefazione di

GUIDO DAVICO BONINO

GUIDO DAVICO BONINO

Proprietà letteraria riservata

© 2008 RCS Libri S.p.A., Milano

eISBN 978-88-58-66541-1

Prima edizione digitale 2013 da edizione pillole BUR febbraio 2010

Traduzione e note di Ugo Dettore

Copertina Mucca Design

Per conoscere il mondo BUR visita il sito www.bur.eu

Quest’opera è protetta dalla Legge sul diritto d’autore.

È vietata ogni duplicazione, anche parziale, non autorizzata.

PREFAZIONE

Christiane Klapisch-Zuber, nell’analizzare l’autonomia maschile-femminile nel Medioevo, ha così esordito:

Tre esempi di uno stesso discorso. Il primo è di un monaco del XII secolo, Ruperto di Deutz. Eva, ingannata dal serpente, ha dato il frutto a Adamo. «Non fu forse quella una prima dimostrazione di un carattere infido, prepotente e insistente?», si chiede Ruperto. Due secoli più tardi, Boccaccio fa dire ad alcune donne sconvolte a causa della peste: «ricordatevi che noi siamo tutte donne, e nessuna tra di noi è così giovane da non sapere come le donne affrontano le situazioni e sanno regolarsi senza l’aiuto di un uomo! Siamo instabili, contraddittorie, sospettose, pusillanimi e paurose (...). In verità, gli uomini sono coloro che ci guidano, e senza la loro autorità, raramente succede che il nostro operare pervenga a un fine lodevole». E, per finire: «la donna è debole, vede nell’uomo colui che può darle forza, allo stesso modo in cui la luna riceve la sua energia dal sole. Per questo motivo è sottomessa all’uomo e deve sempre essere pronta a servirlo». Non è un uomo l’autore di queste righe, ma Ildegarda di Bingen, contemporanea di Ruperto. Debolezza e qualità negative: per natura, la donna non può che stare in una posizione di inferiorità e cercare l’appoggio maschile. Uomo e donna non si equilibrano né si completano: l’uomo è in alto, la donna in basso. E uomini e donne, se crediamo al monaco e alle donne che parlano attraverso i suoi scritti, così come alla colta badessa, condividerebbero una medesima visione del femminile. Il medievista che studia le categorie e i rapporti sociali tra i sessi non può ignorare l’antifemminismo dell’epoca. Se vuole comprendere come la società medievale ha articolato il maschile con il femminile, deve tenere conto di questi assunti sull’inferiorità delle donne e sulla natura della donna, della litania sui suoi difetti, degli argomenti che li provano, degli esempi forniti.

La citazione del Boccaccio è in italiano moderno, giacché così è stata tradotta dal saggio in francese della grande medievista: lo precisiamo per chi ha familiarità col limpido stile, ma pur sempre trecentesco, del Decameron. Parlando di Boccaccio, la Klapisch-Zuber avrebbe potuto, a sostegno della sua tesi, spingersi più in là nella biografia e nelle opere del grande fiorentino. Posta la parola fine al suo capolavoro (probabilmente, intorno al 1351, cioè all’età di 38 anni), Boccaccio, oltre a impegnarsi a nome e per conto del Comune in varie ambascerie, si dedica alla compilazione di alcune opere erudite in latino (sulle donne celebri, ad esempio, o sulle imprese degli uomini illustri), mentre scrive un’unica opera in italiano. S’intitola Corbaccio, è un racconto-pamphlet tra il satirico e il didattico, che costituisce sul versante italiano uno dei più autorevoli esempi di letteratura misogina, cioè – dal doppio etimo greco – dell’odio per le donne. Ecco come presenta l’operetta l’italianista Stefano Jacomuzzi:

Il titolo fa riferimento con ogni probabilità al corvo, uccello di malaugurio, ma anche simbolo della passione cieca e traviante. (Secondo altre interpretazioni, che si rifanno allo spagnolo Corbacho, il titolo vorrebbe significare la frusta usata contro le donne.) L’autore è innamorato di una bella vedova e, da lei schernito per la sua origine plebea e per la sua età avanzata, giunge a pensieri di morte, fino a che più forte gli si affaccia l’idea della vendetta, che egli attua in sogno. Entra nel labirinto di Amore (questo è anche il sottotitolo che da sempre accompagna l’opera) e attraverso le incantevoli e illusorie lusinghe, giunge ad una selva («il porcile di Venere») nella quale, tramutati in bestie, espiano la loro colpa tutti coloro che non sono stati capaci di sfuggire alle insidie di Amore. Gli appare come ombra (evidente il riferimento alla Commedia) il marito defunto della vedova che lo ha irretito, e gli rivela tutti i difetti, i vizi, le malvagità, l’impudica lussuria delle donne e soprattutto della sua ex-consorte. E lo incarica quindi di scrivere ciò che ha visto e che gli è stato rivelato, il che l’autore fa «per essere utile a coloro, e massimamente a’ li giovani, li quali con gli occhi chiusi, per li non sicuri luoghi, troppo di sé fidandosi, senza guida si mettono...

Si tratta per lo spregiudicato autore del Decameron – si è chiesto qualcuno – di un ritorno al Medioevo? Nient’affatto, giacché questo genere spazia sino all’Umanesimo quattrocentesco e se ne ritrovano autorevoli esempi nel Cinquecento stesso: per restare in Italia, i nomi che vengono spontanei sono quelli di Giovanni Della Casa, autore – oltre che del ben noto Galateo – di un trattarello in latino An uxor sit ducenda (Se s’abbia da prender moglie) e Ludovico Ariosto, che dedica la più brillante delle sue Satire a sconsigliare un parente dallo sposarsi.

Tutto questo perché sappiate che l’operetta francese che state per leggere non è affatto un caso isolato. Piuttosto ci sarebbe da chiedersi: a quale area geografica potrebbero appartenere le Quindici gioie? A quale data ascendere? Chi potrebbe esserne l’autore? Sono questioni su cui si sono affaticate almeno quattro generazioni di studiosi, francesi e non, lungo l’arco dell’intero Novecento (una plaquette del 1903, di una quarantina di pagine, porta la firma dello scrittore Pierre Louÿs, autore di quel capolavoro di romanzo erotico che è La donna e il burattino, da cui Luis Buñuel trasse nel 1977 il film Quell’oscuro oggetto del desiderio). Le conclusioni più plausibili sono le seguenti: l’esame stilistico dell’operetta sembra indirizzarci in un territorio compreso tra l’Anjou e il Poitou (capoluoghi, com’é noto, Angers e Poitiers); siamo dunque nella Francia occidentale, non distanti dalle coste dell’oceano Atlantico. Lo stesso tipo d’indagine, corroborata da alcuni riferimenti storico-politici interni al testo, parrebbe situarne la stesura intorno al ventennio conclusivo del Trecento o, al massimo, ai primi del Quattrocento. L’autore fu probabilmente un clerc (dal latino clericus), un piccolo intellettuale – siamo con lui all’interno della comunità piccolo-borghese di un centro della provincia campagnola – che aveva compiuto studi ecclesiastici: ma poteva o meno essere entrato in questo o quel ordine, oppure essere rimasto allo stato laicale, optando in tal caso per una libera professione (notaio o avvocato) o per la carriera dell’insegnante. Di quali modelli disponeva, a quali fonti si rifaceva l’anonimo (almeno per noi) autore del trattato? Abbiamo visto dagli esempi proposti dalla Klapisch-Zuber e da quello del Corbaccio che la letteratura misogina aveva un respiro veramente europeo e, pur nella varietà estrema dei generi adottati, vantava origini molto remote. Prescindendo dalla cultura greca, il cui erotismo era d’impronta bisessuale e in cui le donne erano tenute, senza scandalo né polemiche, in condizioni di separatezza (non sappiamo neppure se assistessero alle rappresentazioni teatrali, durante le annuali grandi feste religiose), spiccano in quella latina le sedici Satire di Decimo Giunio Giovenale (50/65 – 140 ca. d.C.), pubblicate dall’autore stesso tra il 100 e il 127: il secondo libro, uscito intorno al 116, comprende solo una satira, la sesta, forse la più celebre, interamente dedicata alla licenziosità delle donne. Giovenale è, implicitamente, citato nel Prologo alle Quindici gioie, a proposito di quel dottor Valerio, che chiede all’amico sposo novello se non avrebbe fatto meglio a gettarsi dalla più alta finestra invece di sposarsi. Il riferimento è alla satira in questione, ai vv. 28-32: e un certo Valerio è, per altro, il portaparola dello scrittore inglese Walter Map (1135 ca. – 1209/1210), un clerc d’altissimo livello, arcidiacono a Oxford nel 1196-1197, che nella sua diffusissima satira di costume De nugis curialium (Aneddoti scherzosi sugli uomini di corte) introdusse l’epistola Dissuasio ad Rufinum philosophum ne uxorem ducat (Tentativo di scoraggiare il filosofo Rufino dal prender moglie), talmente celebre da aver suscitato cinque diversi commenti a opera di altrettanti glossatori.

Altrettanto e più influenti sul nostro anonimo sono probabilmente tre autori d’opere francesi: Jean de Meung, il cosiddetto Matheolus, Eustache Deschamps. Jean Clopinel, detto così dal paese d’origine Meung sul Loire (1240 ca. – 1345 ca.), è l’autore dell’estesa (sono in tutto 18.000 versi) seconda parte del celeberrimo Roman de la Rose (Romanzo della Rosa), avviato da Guillaume de Lorris, che intorno al 1230 ne aveva steso i primi 4058 versi: grande viaggio iniziatico nella psicologia femminile durante la seduzione amorosa (la rosa vi è trasparente metafora fisiologico-erotica). Proprio Jean, nella sua parte, insiste con ironia borghese sugli aspetti più caduchi del comportamento, anche in contesto altocortese, della donna (la sua fragilità, la civetteria, la simulazione, l’inganno): e sua è la metafora della nasse, la rete in cui l’uomo s’intrappola e che nelle Quindici gioie ritorna quasi ossessivamente per ben venticinque volte. Il Matheolus, anzi – a essere più precisi – Les lamentations de Matheolus, sono una traduzione da parte di Jean Le Fèvre (1320 ca. – dopo il 1390), procuratore al Parlamento, autore e traduttore di opere morali di notevole successo sino a tutto il Cinquecento. Curiosamente Le Fèvre aveva scritto tra il 1380 e il 1387 il Livre de Leesce (il Libro della gioia procurata dalle donne, questa ne è la traduzione ad sensum), un’apologia femminile piuttosto piatta e noiosa: mentre molto efficace, forse perché non era farina del suo sacco, è la traduzione (non è dato sapere se realizzata prima o dopo del Livre de Leesce) delle Lamentations . Il Matheolus del titolo (Mathieu, il nostro Matteo) era un clerc «bigamo», che era stato ridotto allo stato laicale dal Concilio di Lione del 1274. Di qui le sue proteste, che, per essere più persuasive presso le autorità religiose, pescavano in larga parte nei motivi tradizionali della più violenta satira antifemminile. Quanto a Eustache Dechamps (1346 ca. – 1406 ca.), forse il più prolifico autore del Trecento francese (un migliaio di ballate e circa 200 rondò), è al suo lungo poema di 12.000 versi all’incirca Le miroir du mariage (Lo specchio del matrimonio), opera tra l’allegorico, il didattico e il satirico, a cui l’anonimo delle Quindici gioie dovrebbe aver guardato: e certo i punti di contatto tra poema tardo-trecentesco e trattatello sono numerosi e circostanziati (il desiderio di abiti eleganti da parte della consorte, i suoi lamenti per le fatiche domestiche, la complicità con la madre e con la nutrice), anche se chi ha scritto il nostro piccolo libro ha una diversa verve nel rielaborare questi e altri motivi, che lasciamo nella penna, semplicemente per brevità.

Siamo giunti al nodo, al punto cruciale di questo nostro breve «invito alla lettura». Quanto c’è e cosa c’è di personale nel libro che state per affrontare? Incominciamo col dire qualcosa di molto semplice, ma anche di molto relativo, intorno al titolo. Esso è esplicitamente il rovesciamento del titolo di una preghiera alla Vergine, les Quinze joies de Notre Dame, dove – ovviamente – la Nostra Signora è la madre del Cristo. Se ne conoscevano nel francese del Medioevo (nel Duecento, in particolare) varie versioni: ma ancora alla probabile data di stesura delle Quindici gioie, la più originale scrittrice francese tra Tre e Quattrocento, Christine de Pisan (1364 ca. – 1430 ca.), italiana per altro d’origine e nata a Venezia (il padre, medico e astrologo di Carlo V, era originario di Pizzano, presso Bologna), ne stava scrivendo una di sua ispirazione. Ora questo capovolgimento (dalla poesia alla prosa, dal sacro al profano), senza avere nulla di blasfemo (tanto più se l’autore era un chierico), doveva suggerire al lettore l’orizzonte e la prospettiva, entro la quale inquadrare l’opera che stava per affrontare: l’orizzonte era quello realistico e la prospettiva quella di una serrata denuncia eticocivile. Alla misoginia sempre un poco paradigmatica e perciò astratta delle fonti citate l’anonimo cala i motivi tradizionali «nella vita quotidiana» e su di essi esercita «un’analisi, una penetrazione e dimostrazione di ciò che [egli] stima essere la verità». Citiamo da quella che viene a tutt’oggi, cioè a più di quarant’anni dalla sua comparsa, considerata tra i medievisti francesi la più autorevole edizione delle Quindici gioie, approntata nel 1963 da Jean Rychner, allora professore all’università di Neuchatel. Lo studioso, dedicatosi con una passione trascinante non solo ad approntare il testo critico dell’opera, ma a dotarla anche di un imponente apparato di note, insiste a lavoro ultimato sul fatto che in essa «non vi è descrizione per il solo piacere di descrivere, ma per fornire prove a sostegno di una tesi. I dialoghi… sono sempre al servizio dell’analisi psicologica e quasi sempre valgono a smascherare l’attitudine della donna e il suo calcolo per ingannare l’uomo. I comportamenti, i gesti e le parole… sono veri e significativi… E se ne deduce che è proprio grazie a questo incrocio tra verità ed esattezza, molto distante dal simbolismo antico, che le Quindici gioie devono la loro modernità, che ha colpito parecchi critici». A sostegno del fervore d’interprete di Rychner stanno le affermazioni di due tra i massimi critici letterari del Novecento, il tedesco-americano Erich Auerbach, che in Mimesis. Il realismo nella letteratura occidentale (1946) ha ravvisato nelle Quindici gioie «un documento importante per la preistoria del realismo moderno», e l’americano Helmut Hatzfeld, che nel 1963 ha coniato la formula «letteratura fiammeggiante» per inserirvi, insieme ad altre opere del Quattrocento francese, anche le Quindici gioie, che come loro traggono favore dall’«antinomia» tra «l’entusiasmo per lo splendore» sociale e «una micromania… per il dettaglio realista, teso a descrivere le miserie dell’esistenza».

Questa visione fortemente chiaroscurata – ci permettiamo di aggiungere – è dovuta per intanto alla contrapposizione frontale tra i due sessi, che è alla base del piccolo trattato. L’eco guerresca, che a tratti risuona nel racconto dell’anonimo, per lo più riferita agli scontri militari franco-inglesi (come «la battaglia delle Fiandre» della Gioia quarta), è ben poca cosa rispetto agli scontri coniugali tra i due sessi: sono i «molti litigi e discussioni» e «anche qualche zuffa» della Gioia nona, secondo cui tali «guerre» possono durare «venti o trent’anni o più»; e «se avviene che, esasperato dagli strepiti della moglie, (il marito) si irriti tanto da imporle di far silenzio, la sua pena sarà raddoppiata perché alla fine sarà vinto e domato e si troverà ancora più sottomesso di prima…» (Gioia dodicesima). Una guerra dunque, quella tra coniugi, dagli esiti non alterni, ma a senso unico. Mentre nelle guerre vere e proprie «molte città e castelli ed altre minori popolazioni in gran numero sono state distrutte per la loro disobbedienza» (così si legge nel Prologo), nei conflitti domestici l’insubordinazione femminile è d’obbligo e i maschi – come non esita a precisare l’Epilogo – vi finiscono «obbedienti e imbrigliati».

Le Quindici gioie sono, sotto questo profilo, un’arte della guerra (e come tali non sarebbero dispiaciute al nostro Machiavelli) nel chiuso delle mura domestiche: chi dei due coniugi vincerà prenderà «il governo della casa», chi perderà sarà costretto a «soffrire molte pene e tormenti» (Gioia quattordicesima): e a vincere è sempre la femmina, a perdere è sempre il maschio.

E questo perché la donna è più dotata da Madre Natura per sopraffare l’uomo di quanto costui lo sia. Può sembrare paradossale, ma le Quindici gioie, che rientrano, come s’è detto, nell’immenso alveo europeo della letteratura misogina, costituiscono, sia pure per negativo una sincera celebrazione della superiorità, almeno a livello intellettivo e comportamentale, dell’eterno femminino. Prendiamo a campione le prime cinque Gioie: ci arresteremo così a un terzo della struttura dell’opera, a evitare in chi ci legge l’impressione di sentirsi forzosamente guidato lungo il suo intero percorso narrativo e didattico. La prima Gioia, che possiamo per comodità intitolare all’abbigliamento, ci propone una moglie così astuta (rusée) da saper subito come circuire il marito e persuaderlo ai suoi fini, che son quelli dell’acquisto e dello sfoggio di un guardaroba alla moda: «considera allora il luogo, il tempo e l’ora di parlare della cosa a suo marito: in genere le mogli parlano di queste cose che stanno loro a cuore là dove i mariti sono più sottomessi e più inclini a cedere, e cioè a letto, dove il loro compagno di cui ho parlato vorrebbe attendere ai propri diletti e piaceri, pensando che non ci sia altro da fare…». Il marito non solo cede e prende a indebitarsi (è solo la prima tappa di una sua personale maratona nel dispendio): e alla fine «è così ritontito (abesté)» dal giro delle cose che non si accorge nemmeno che la colpa è della moglie. Furbizia dunque contro rimbambimento, scaltrezza che ha la meglio sul rincretinimento. La seconda Gioia, quella per intenderci delle feste e dei ricevimenti, introduce, o meglio sottende all’astuzia un particolare codice di comportamento, che è una proprietà esclusiva della moglie e del suo sesso, cioè la simulazione. La cugina, ambasciatrice della moglie presso il marito, sa «recitare bene la sua parte» («jouer bien le personnage »): una volta al convito e al ballo, la moglie dimostra un jolis maintien et gaillart, «si comporta in modo brillante e ardito», e «qualche volta finisce col perdere il contegno» (più esattamente «se mettra hors de son charroi», «uscirà dalla retta via»): a casa, quasi presentisse d’essere tradito, e in attesa di cedere al primo violento attacco di gelosia, il marito «si abbatte e diventa indifferente a tutto» («en devient tout abesté et se met tout en non chaloir»). La terza Gioia, riservata con evidente, quasi esasperata chiarezza al parto e alla paternità, non solo ci propone una terza componente del malcostume femminile, la capricciosità (la partoriente «est dangereuse et a envie des choses estranges et nouvelles»), ma ritorna con insolita asprezza sul motivo della simulazione, giacché nella donna «tutto è menzogna» («combien que tout est mensonge»), come dimostra l’analogo e coerente comportamento del collettivo delle cameriere e delle comari, che «recitano alla perfezione la loro parte» («font bien leurs personnages »): mentre il marito è dapprima «tutto preoccupato» («en tout soussy»), poi domato e ammansito «in tal modo da potersi mandare a custodir le pecore in campagna». La quarta Gioia, quella che chiamiamo della figliolanza, e che si rivela di una durezza spietata, vede il marito-padre a dieci anni dalle nozze, con cinque o sei figlioli, maschi e femmine, sulle spalle, decisamente «agli estremi» («abayé») e «senza alcun interess...

Indice dei contenuti

- Copertina

- Frontespizio