eBook - ePub

Italiani si diventa (VINTAGE)

Storia per oggetti e ricordi dell'Italia ottimista

- 240 pagine

- Italian

- ePUB (disponibile su mobile)

- Disponibile su iOS e Android

eBook - ePub

Informazioni su questo libro

Cosa vuol dire aver fatto il bambino nell'Italia del boom economico e il ragazzo negli anni Settanta, tra ciclostilati, corsi d'inglese e viaggi in Vespa? Ce lo spiega con implacabile ironia Beppe Severgnini, in un libro che ormai è un classico. Questa nuova edizione, con fotografe di oggetti recuperati in "lunghe giornate di speleologia domestica", spiega ai più giovani come la storia di un ragazzo possa diventare storia d'Italia. E provare una cosa: italiani si diventa.

Domande frequenti

Sì, puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento dalla sezione Abbonamento nelle impostazioni del tuo account sul sito web di Perlego. L'abbonamento rimarrà attivo fino alla fine del periodo di fatturazione in corso. Scopri come annullare l'abbonamento.

No, i libri non possono essere scaricati come file esterni, ad esempio in formato PDF, per essere utilizzati al di fuori di Perlego. Tuttavia, puoi scaricarli nell'app Perlego per leggerli offline su smartphone o tablet. Per maggiori informazioni, clicca qui.

Perlego offre due piani: Essential e Complete

- Essential è l'ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un'ampia gamma di argomenti. Accedi alla libreria Essential, che include oltre 800.000 titoli di comprovata qualità e bestseller in vari settori, tra cui business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce standard per la sintesi vocale.

- Complete: perfetto per studenti e ricercatori esperti che necessitano di un accesso completo e illimitato. Accedi a oltre 1,4 milioni di libri su centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specialistici. Il piano Complete include anche funzionalità avanzate come la sintesi vocale premium e l'assistente di ricerca.

Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 1.000 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Per maggiori informazioni, clicca qui.

Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Per maggiori informazioni, clicca qui.

Sì! Puoi utilizzare l'app di Perlego su dispositivi iOS o Android per leggere quando e dove vuoi, anche offline. È perfetta per gli spostamenti quotidiani o quando sei in viaggio.

I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.

I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.

Sì, puoi accedere a Italiani si diventa (VINTAGE) di Beppe Severgnini in formato PDF e/o ePub. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.

Informazioni

Print ISBN

9788817078429eBook ISBN

9788858681404

Quando il traghetto, al termine della notte, si avvicinava alla Sardegna, alzavamo il naso per sentire il profumo. L’importante era non farsi notare. A diciotto anni sono ammesse battute e parolacce; non la poesia dell’alba sul mare. Gelosi del nostro segreto, restavamo a guardare la costa che prendeva contorno, mentre l’odore umido del ponte cedeva il posto a quello fresco della terra, e i passeggeri delle cabine comparivano reggendo cappuccini in tazze di plastica, e camminavano tra schiere di corpi immobili nei sacchi a pelo.

Per anni siamo arrivati in Sardegna in quel modo. Viaggio in Vespa lungo le statali, imbarco a Genova, posto-ponte sul traghetto per Olbia, il che voleva dire dormire su un divano tra sconosciuti che giocavano a ramino; oppure sdraiati tra selve di piedi, in compagnia di matrone sarde che tornavano dalla prima visita in continente. Abbiamo continuato a viaggiare così anche quando potevamo permetterci una cabina. Era un rito efficace, pieno di un’euforia inconfessabile. Era l’inizio della scomodità; quindi, della vacanza.

In quanto a scomodità, i traghetti degli anni Settanta erano imbattibili. Non erano disastrosi: solo spartani, igienicamente approssimativi, e del tutto disinteressati al comfort dei passeggeri. I quali non dovevano protestare, bensì ringraziare il cielo di aver trovato posto: per andare in Sardegna da Genova, vent’anni fa, esisteva poca scelta (Tirrenia, Canguro) e il personale di bordo lo sapeva. Nella tavola calda – «tiepida» sarebbe stato un aggettivo più appropriato – ragazzotte irascibili servivano insalate di frutti di mare dall’aspetto gommoso. Nel bar-discoteca, turgido di velluto rosso, le famiglie tedesche prendevano posizione un’ora prima della partenza; dietro il banco, camerieri bellicosi producevano acqua scura e gridavano «Caffè!». All’alba, individui misteriosi, con grazia da secondini, picchiavano sulle porte delle cabine con tale violenza da svegliare anche chi dormiva sul ponte. La Tirrenia del 1975 era industria di Stato galleggiante: non si poteva protestare; semmai, rallegrarsi che galleggiasse.

Le nostre Vespe, giù nel garage, erano impressionanti: i marinai lasciavano capire che, ai loro figli, non avrebbero consentito di viaggiare in quel modo. Portavamo una tenda sul portapacchi posteriore, una sacca sul portapacchi anteriore, un’altra borsa tra le gambe; qua e là spuntavano fucili subacquei e racchette da tennis. Il bagaglio instabile e zingaresco aveva un’attenuante: la scarsa velocità. Non più di novanta chilometri all’ora, comandava il bollo rosso sulla carrozzeria, annunciando la solita regola italiana definitiva, valida per la stagione in corso. Novanta all’ora, in quelle condizioni, erano tuttavia sufficienti a provocare sbandamenti. Di solito, perciò, portavamo il casco. Non in Sardegna, però. Scesi dal traghetto, viaggiavamo seminudi con i capelli al vento. Non spiegavamo la nostra incoscienza: avremmo dovuto ammettere che l’odore dell’aria era troppo buono.

* * *

La nostra destinazione era Rena Majore, un villaggio turistico sulla costa della Gallura, sette chilometri a ovest di Santa Teresa. I miei genitori ci lasciavano utilizzare una casetta, tre stanze e un bagno, che diventava la centrale operativa della nostra estate. Lì dormivamo poco, mangiavamo molto e bevevamo birra sarda marca Ichnusa: i vuoti andavano ad allinearsi sul terrazzino posteriore, come i soldati di terracotta dell’esercito cinese. Erano gli anni della contabilità: c’era sempre qualcuno che sapeva quante erano le bottiglie bevute, le ore dormite, i chilometri percorsi, i pesci pescati, le partite vinte e le ragazze incuriosite non dalla nostra poetica magrezza, ma dalla rappresentazione che una banda di diciottenni mette inevitabilmente in scena.

The lads, ci avrebbero chiamato gli inglesi: quelli che funzionano in gruppo. C’erano ruoli, copioni e tormentoni a uso interno, come nel film Ecce Bombo: doveva sembrare una recita un po’ stucchevole, vista da fuori; ma a noi, da dentro, pareva esilarante. Usavamo un lessico bizzarro: quell’estate, per esempio, la parola per indicare un tipo bonariamente malintenzionato – ognuno di noi – era «lutro» (mai saputo da dove venisse, né che fine abbia fatto). Allestivamo sceneggiate: Paolo detto il Mago arrivava in spiaggia, si sedeva sulla sabbia, alzava gli occhi al cielo e sbraitava ordini alle nuvole: la gente si raccoglieva intorno, soprattutto quando le nuvole sarde sembravano obbedirgli.

Queste vicende venivano raccontate, abbellite, ricamate e raccontate di nuovo, aggiungendo sfumature e particolari, finché la realtà dei fatti – che non interessava a nessuno – si stemperava. Spesso, a traghettare nel nostro mito privato, erano episodi cruenti. C’era chi, imitando una ginnasta sull’asse, era atterrato seduto sul portafiori del terrazzo. Chi aveva cercato di aggiustare lo sciacquone salendo sul bidet, che si era aperto come un’albicocca, squarciandogli il polpaccio. Chi era scivolato in Vespa sullo sterrato, ed era stato arrotato dalla moto che seguiva. Chi si era scontrato con una Renault e aveva avuto inspiegabilmente la meglio.

Quando non eravamo impegnati a farci male da soli, lo facevamo in gruppo, attraverso qualche sport. C’era il calcio rudimentale da sabbia, causa di contusioni. C’era la pallavolo da spiaggia, antenata del beach-volley, fonte di abrasioni. C’era la pesca in apnea: scendevamo reggendo un fucile a molla, e risalivamo con cinque punture di riccio e un pesciolino dall’aspetto rassegnato, che fino all’ultimo non voleva credere che qualcuno potesse sparargli. C’era, infine, il tennis. A Rena Majore, ogni estate, veniva organizzato un torneo, ben più anarchico di quelli del Tennis Club Crema. Gli incontri si disputavano su due campi di cemento sconnesso, posti in una sella tra i monti dove il maestrale si infilava deciso. Dominavano un gruppo di quarantenni belgi, ma davamo loro filo da torcere. Si giocava al tramonto, nel vento, col sole negli occhi: la pallina rimbalzava dove voleva, e non c’era traccia di serenità o di fair-play. Era bello vincere rabbiosamente e perdere drammaticamente. A diciott’anni, quel che conta è l’avverbio.

* * *

Quando pensano alla gioventù, gli adulti non ricordano gli anni. Ricordano le estati e gli amori (se le cose coincidono, siamo nel campo delle estati indimenticabili). Anche per noi la questione sentimentale rivestiva un’importanza fondamentale; in materia, possedevamo ormai discrete conoscenze tecniche, ed eravamo ansiosi di metterle alla prova. Non eravamo né brutali, né volgari: i nostri stimoli erano invece intellettuali, e la spiaggia di notte costituiva un accorgimento letterario.

So che si tratta di un’ammissione impegnativa, e molti coetanei vorranno smentirmi, ricordando di non aver mai guardato il bikini di una bella ragazza di Genova senza le necessarie cattive intenzioni. Ma li invito a essere onesti. Capisco che il romanticismo precoce sia difficile da confessare; eppure, di questo si trattava. Niente a che fare con il sentimentalismo. Piuttosto, un effetto collaterale dell’estate.

Eravamo affascinati da molte cose; a cominciare dal buio. Era un buio diverso da quello sperimentato con gli scout; questo era privato, e meno umido. La Sardegna del ’75 ne forniva in abbondanza: le luci erano poche, e quelle poche erano spesso rotte. I sette chilometri tra il villaggio e Santa Teresa erano un unico rettilineo, che saliva e scendeva tra la costa e la montagna.

Di giorno aveva qualcosa di americano: le automobili scintillavano in un paesaggio senza case, e i furgoni dei contadini uscivano traballando dagli orti. Di notte, la strada diventava un tunnel; noi lo percorrevamo in Vespa, indovinando la direzione alla luce fioca del fanale. Le salite e le discese si intuivano dalla velocità, che scendeva (in salita) e saliva (in discesa). Il mare, dal rumore. Quando lo sentivamo a sinistra, stavamo andando; quando era a destra, stavamo tornando. Dai campi saliva il profumo violento del cisto; da dietro, arrivava quello dolce delle passeggere, strette a noi più per prudenza che per passione.

Tutto ci affascinava, delle nostre amiche. Le cautele e il silenzio, i gusti e i vestiti, le voci e le città di provenienza. Luoghi come Parma o Ferrara diventavano evocativi; un accento come quello di Siena o di Roma spalancava le porte di un mondo. Molti di noi erano stati a Parma o a Roma; qualcuno addirittura a Parma e a Roma. Sapevamo come parlava la gente; ma la voce di una ragazza nel buio aveva un suono diverso.

Giorno dopo giorno, sera dopo sera, gelato dopo gelato nella piazzetta simil-messicana di Rena Majore e in quella sabauda di Santa Teresa, la nostra Italia personale si andava componendo come un puzzle. Si scambiavano indirizzi e si mettevano le basi per future visite invernali (treno, seconda classe); qualcuno iniziava una corrispondenza fatta di cartoline scritte fitte. Anche per questo i concittadini, in vacanza, tendevano a ignorarsi: l’incontro sarebbe stato troppo impegnativo, da un lato, e troppo banale dall’altro.

Le bande di ragazzi italiani – il cemento del futuro sentimento nazionale, quel poco che c’è – occupavano grandi appezzamenti di spiaggia. C’erano coppie, crocchi, borse, sacche, tende, coperte colorate, qualche seno chiaro. Se l’impressione cromatica faceva pensare a una tribù nomade, i comportamenti erano simili a quelli di una colonia di leoni marini. I giovani maschi si sfidavano sulla battigia, le femmine stavano a guardare pigre. I piccoli venivano ignorati (leggi: i fratellini non erano i benvenuti). Ogni tanto, come a un segnale misterioso, l’intero gruppo si buttava in mare, per riemergere grondante e chiassoso, pochi minuti dopo. Un etologo che avesse osservato quei rituali, appollaiato su una roccia, avrebbe tratto conclusioni interessanti. Ma non c’erano etologi, sui graniti di Rena Majore. Solo mamme e patelle, entrambe serene e silenziose.

* * *

I diciott’anni erano, e probabilmente sono rimasti, un’età artigianale. Il desiderio di costruirsi una vita su misura, unito all’illusione di poterlo fare, produce una serie di fenomeni interessanti. Chiamiamola irrequietezza costruttiva, per semplicità. I genitori osservano benigni. Gli insegnanti non interferiscono. Gli amici collaborano. Perfino le ragazze capiscono che, per qualche tempo, è il caso di tirarsi da parte. La falegnameria della vita è affare serio: meglio lasciar fare, e giudicare il mobile finito.

L’estate era un laboratorio perfetto. Superata la maturità – la cui tensione teatrale c’era piaciuta, al di là dei lamenti di circostanza – intendevamo impiegare bene i mesi che ci separavano dall’inizio dell’università. Tornati dalla spiaggia, volevamo metterci alla prova. Dopo la vacanza, sognavamo un viaggio. Si trattava di scegliere dove andare. A sud eravamo appena stati; a est c’erano troppe frontiere; a ovest, troppo poche. Restava il nord, che per un diciottenne lombardo non era la Svizzera – come sosteneva papà – bensì la Scandinavia.

Volevamo andare a nord, dunque, ma volevamo complicarci, per quanto possibile, la vita. Il mezzo per farlo aveva una marca rassicurante – Volkswagen – e un nome bizzarro: Plinio. Non era quello dell’autore latino, ma dell’attore (maschio) che interpretava la parte della figlia (femmina) del ragionier Fantozzi: non so perché l’avessimo appioppato a un pulmino, ma a diciott’anni i motivi sono un optional. Nell’estate del 1975, Plinio – il pulmino, non l’attore – era già vecchio: aveva lavorato per anni in un’azienda elettrica, portando operai e cavi nei cantieri; il contachilometri segnava 83.666, ma a quella cifra andava premesso un 1.

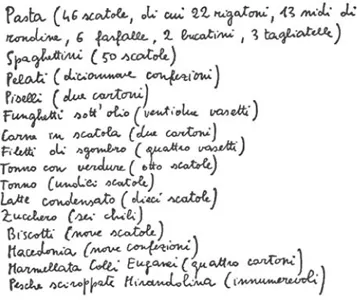

Non ci siamo lasciati impietosire. Per dieci giorni, tornati dal mare, lo abbiamo torturato. Abbiamo smontato i sedili posteriori per installare un letto doppio di compensato (chiamarlo «matrimoniale» ci sembrava improprio). Abbiamo appeso all’interno, e collegato all’autoradio, due altoparlanti sottratti a un giradischi. Abbiamo imbullonato sul tetto un portapacchi color salmone, protetto da un telone verde, i cui ganci elastici, nel corso dei preparativi per la partenza, schizzavano qua e là. Nel bagagliaio abbiamo stivato:

Infine abbiamo saldato alla scocca una cassaforte a muro, regalo di un muratore che frequentava il bar Garibaldi, il quale l’aveva recuperata nel corso di una demolizione. L’oggetto, a parte il peso e l’ingombro, poneva un problema: era stato concepito per operare in verticale, e noi l’avevamo deposto in orizzontale. Non disponeva neppure di una maniglia, ma solo di una lunga chiave. Ciò rendeva l’apertura avventurosa: quando la chiave si sfilava, la porta d’acciaio cadeva come una ghigliottina sul polso dell’altra mano, intenta a rovistare all’interno. Se abbiamo speso poco, durante il viaggio, è stato perché i soldi stavano in cassaforte, e noi cercavamo di aprirla il meno possibile.

Abbiamo discusso a lungo se era il caso di darsi una meta. Abbiamo concluso di sì: a patto che avesse un bel nome. Alla fine, la scelta è caduta sul Circolo Polare Artico. Il termine era impressionante quasi come Capo Nord, ma il viaggio era meno impegnativo: un particolare, questo, che sarebbe sfuggito a molti di coloro che intendevamo impressionare. Saremmo saliti attraverso l’Austria e la Germania; avremmo preso un traghetto per la Finlandia; saremmo tornati via Svezia, Norvegia, Danimarca, Olanda, Belgio e Francia. L’itinerario era studiato in modo da capitare per caso nelle città di residenza delle nostre conoscenze. Nei posti dove non conoscevamo nessuno, contavamo sul fascino e sulla fortuna. Se il primo era tutt’altro che certo, quest’ultima non ci avrebbe abbandonato.

Siamo partiti, e al Brennero ci sentivamo già veterani. Ci affascinava la distanza; la progressione del contachilometri aveva su di noi un effetto ipnotico. Uno guidava, e cinque lo guardavano, aspettando il turno. Alle frontiere, compravamo un adesivo da incollare sulla portiera. Ogni mille chilometri, festeggiavamo l’avvenimento con una sosta e una fotografia, di solito nei punti più pericolosi delle autostrade. Su un quaderno segnavamo il percorso, i pieni di benzina, i consumi d’olio; nonché le spese, i pernottamenti e le scorte – comprese quelle della frutta sciroppata Mirandolina, che non calavano mai.

Non viaggiavamo per arrivare; viaggiavamo per ripartire. Le soste avevano sempre uno scopo pratico: cambiare i traveller’s cheques; trovare un meccanico che sapesse interpretare i malori di Plinio; recuperare un fabbro per rinforzare le saldature della cassaforte. Ci siamo fermati solo davanti al mare, che aveva i colori opachi del porto di Travemünde. Lì abbiamo comprato i biglietti per Helsingborg, Svezia, invece che per Helsinki, Finlandia. Corretto l’errore, che ha sconvolto le impiegate della compagnia di navigazione, siamo saliti a bordo.

La prima giornata sul mare l’abbiamo trascorsa osservando i passeggeri che prendevano d’assalto il bar. Nella pianura padana non accadevano quelle cose. Era un assalto a ondate, uno spettacolo cadenzato e potente che avrebbe ispirato un compositore. Se Richard Wagner fosse stato imbarcato sulla motonave «Finlandia», in rotta da Travemünde a Helsinki via Copenaghen, avrebbe aggiunto un’opera alla tetralogia dei Nibelunghi. Un titolo come Die Walküre am Duty Free gli avrebbe, forse, assicurato uno sponsor.

Tra le non molte persone che, nelle due notti della traversata, hanno sempre camminato con le proprie gambe, c’erano un rappresentante biellese di lavasecco, accasato con una finlandese; due ragazze di Joensuu, cui non sarebbe dispiaciuto accasarsi con degli italiani; un’anziana turista danese che ci odiava, e ha cercato di picchiarci con una chiave; e una simpatica famiglia finnica che, dopo qualche birra, ci ha invitato a Kolmiranta, una località su un lago a poca distanza da Helsinki. Là – ci ha spiegato il capofamiglia – avremmo potuto sperimentare la sauna.

All’inizio abbiamo sottovalutato l’insidia. Il luogo era incantevole, la casa profumava di resina e il lago era idilliaco: sull’acqua scivolavano papere e canoe; sulle sponde, campeggiatori finlandesi e tedeschi gareggiavano a chi era più ordinato. Rimaneva la sauna. Sono bastati pochi minuti per capire quanto segue: gli indigeni entravano nudi; la temperatura era cento gradi; cento gradi erano tanti; poiché loro li consideravano pochi, gettavano mestoli d’acqua sulla brace, che emetteva furibonde vampate di calore; siccome non soffrivano abbastanza, si frustavano a vicenda con rami di betulla.

Al termine di questa ordalia, il padrone di casa ci ha imposto di buttarci nudi e fumanti nel lago, sotto gli occhi di moglie e bambine. Abbiamo temuto che la combinazione di caldo, freddo e imbarazzo potesse rivelarsi letale; e, a diciott’anni, la cosa ci dispiaceva. Non è stato così. Sopravvivere è stato entusiasmante, ed eventuali rossori sono stati attribuiti allo sbalzo di temperatura. Partendo, in segno di ringraziamento, abbiamo cercato di regalare dieci barattoli di pesche sciroppate alla padrona di casa, ma il tentativo è andato a vuoto.

Lasciata Helsinki, ci siamo diretti verso oriente, puntando sui luoghi i cui nomi ci dicevano qualcosa. Siamo andati a Lappeenranta perché ce l’aveva consigliato l’uomo delle lavasecco; a Joensuu perché conoscevamo due ragazze, e speravamo potessero presentarcene altre quattro; a Savonlinna perché il nome ci faceva ridere; a Imatra perché c’era un circuito automobilistico, e si vedeva la Russia. L’acqua ci perseguitava: pioggia dal cielo, strada bagnata, laghi dovunque. In quelle condizioni, non avevamo voglia di montare le tende. Cercavamo invece gli ostelli della gioventù, che però erano sempre occupati da tedeschi che avevano smesso d’essere giovani da tempo, ma avevano un tesserino che provava il contrario.

Finivamo perciò in campeggi dotati di capanne, dentro le quali quattro di...

Indice dei contenuti

- Copertina

- Rizzoli Vintage

- Frontespizio

- Copyright

- Introduzione

- Piccolo

- Medio

- Grande

- Educazioni

- Indice