![]()

1

Il sistema globale del cibo

Sul piano della teoria economica, stabilire il prezzo di un bene così necessario alla sopravvivenza come il cibo è quasi paradossale. Al cibo non si può rinunciare e ciò crea un immediato «mercato del venditore»1 determinato, oggi in modo pressoché immediato, dal prezzo dei petroli, che influisce sul costo dei fertilizzanti, su quello del trasporto e, infine, sul meccanismo di incentivi e prezzi base che porta il mercato a favorire o meno il passaggio dei terreni dalla produzione alimentare a quella del biocombustibile.

D’altro canto, se è vero che tutti devono mangiare per sopravvivere, è peraltro vero che il passaggio del compratore da un tipo di bene all’altro in un mercato inevitabilmente ampio è tale da poter innescare, rebus sic stantibus, una sorta di controllo remoto sui prezzi da parte del compratore stesso. Ciò modera, almeno in astratto, la tendenza dei prezzi dei beni necessari a salire e a divenire artificialmente scarsi, per determinare l’aumento dei prezzi medi che rende profittevoli alcune produzioni agricole marginali. Viene in mente qui il vecchio modello marginalista della minestra, il cui valore unitario è massimo all’inizio, perché il consumatore è ovviamente affamato, e minimo alla fine, poiché si acquisisce progressivamente un senso di sazietà.2

A livello globale, tuttavia, la questione del prezzo e della disponibilità del cibo è questione eminentemente geopolitica, strategica, di scelte di lungo periodo dei leader di mercato e degli Stati.

I segni di una crisi della produzione e della distribuzione mondiale del cibo sono già presenti: secondo la Banca mondiale,3 ogni mese circa 50 milioni di persone, più della metà della popolazione italiana, vengono spinti al limite dell’estrema povertà, quella che non permette l’acquisto di qualsivoglia cibo, dall’aumento strutturale dei beni alimentari, dovuto alla crescita dei costi e della domanda, mentre ogni anno circa un terzo delle superfici arabili e produttive viene perso, a una velocità tale da non permettere la ricostituzione delle superfici fertili.4

Per quanto riguarda l’agricoltura Usa, una delle principali del Pianeta, la presenza di sussidi per la produzione di etanolo dalle granaglie fa sì che circa un terzo di tutto il grano prodotto negli Stati Uniti sia utilizzato per gli idrocarburi, con un evidentissimo effetto sui prezzi delle granaglie destinate all’alimentazione.

D’altra parte, la combinazione di carenza idrica – strutturale in molti Paesi, soprattutto del Medio Oriente – crisi di produttività dei suoli e aumento dei costi di fertilizzazione fa sì che, entro il 2015, alcuni Paesi, anche se ricchi, come l’Arabia Saudita, saranno totalmente dipendenti dalle importazioni per le necessità nutrizionali primarie della loro popolazione, con ovvie conseguenze politiche e strategiche.5

Sempre secondo la Banca mondiale,6 circa 150 milioni di persone in Cina e 180 in India sono nutriti con granaglie irrigate da acquedotti che si stanno rapidamente disseccando. È evidente, in questo caso, l’effetto combinato della crisi idrica con quella alimentare, e la straordinaria rilevanza numerica delle persone interessate alla crisi la quale, non v’è dubbio, arriverà a lambire anche le economie agricole dell’Unione Europea.

Vi è poi il problema delle nuove malattie del grano: ne sono state identificate ben sette, dalla Guinea Bissau all’America Latina centro-meridionale, a cui si aggiungono le bibliche distruzioni cicliche dei raccolti da parte delle locuste o di vari tipi di insetto,7 e i disastri naturali.

Anche questa situazione, oltre a implicare grossi investimenti che solo l’agribusiness può permettersi e che mettono «fuori mercato» i produttori piccoli e medi (con evidenti effetti sul «comando dei prezzi» e dei consumi), è un ulteriore elemento che spinge verso l’alto il prezzo dei beni alimentari primari, con ripercussioni tali da mettere in crisi le classi medie, non solo quelle povere.

In Giappone, l’effetto dello tsunami ha reso inutilizzabili vaste aree agricole di quella che rimane la terza economia del globo e ciò potrebbe significare l’inizio di una crisi economica, per inflazione da prezzi e per costi aggiuntivi di importazione del cibo, capace di mettere fuori gioco l’area costiera del Paese. Anche qui, gli effetti geopolitici e strategici, nel rapporto tra Cina e Giappone e nella questione di Taiwan, sono facilmente prevedibili.

Quanto ai fertilizzanti, secondo una ricerca della Global Phosphorus Research Initiative,8 la disponibilità di fertilizzanti fosforici sarà esaurita entro i prossimi 30-40 anni.

In India, per fare un esempio, l’inflazione dei prezzi alimentari annuale è di circa il 18 per cento,9 mentre sempre la Banca mondiale ha calcolato un aumento globale dei prezzi alimentari del 36 per cento medio annuo.10

Un altro problema, a cui finora abbiamo solo accennato di sfuggita, è la speculazione finanziaria sui prodotti agricoli: sia la crisi alimentare del 2008 sia quella del 2012 sono state determinate da una forte attitudine speculativa dei mercati finanziari, che si indirizza sui future o sui titoli a termine dei beni alimentari in funzione delle richieste dei grandi produttori internazionali di bevande o di cibo e, in particolare, dei cicli di tensione sui mercati dei titoli delle altre materie prime o dei debiti pubblici. Quando il mercato è volatile e di scarsa redditività nella speculazione non alimentare, una quota ingentissima di capitali si rivolge ai titoli del mercato agricolo, determinando un aumento dei prezzi puramente «finanziario».11

Secondo alcuni economisti, lo scoppio della «bolla» dei prezzi agricoli sarebbe determinata unicamente dalla speculazione finanziaria e dalla sempre più massiccia conversione all’etanolo di molti terreni, soprattutto nel Terzo mondo.12

Sul piano delle valutazioni statistiche internazionali più accreditate, il costo del cibo riguarda ancora solo il 20-25 per cento della spesa mensile delle famiglie, anche delle più povere,13 mentre nel Terzo mondo al cibo è destinato il 60-70 per cento del reddito mensile medio di un nucleo famigliare. Un aumento del 10 per cento del prezzo dei cereali comporta un costo aggiuntivo di 4, 5 miliardi di dollari Usa per i Paesi importatori netti di cibo, soprattutto nel Terzo mondo.14 A queste condizioni, un Paese finanziariamente debole non può permettersi nessuna altra spesa che non quella per la sopravvivenza, e una quota sempre maggiore di poveri rimane esclusa dalla distribuzione del cibo, indipendentemente dal prezzo.

È vero quindi che i prezzi misurano la «scarsità relativa» del cibo, non certo il suo valore nutrizionale, né l’efficienza della catena distributiva dal campo allo scaffale del supermercato.

E non si può nemmeno affermare che i prezzi del cibo, dal 2002 ad oggi, siano saliti per la crescita del reddito e del numero di consumatori in Cina e India, visto che il consumo per abitante è crollato in entrambe le nazioni e le strutture dei mercati sono rimaste simili.

A gonfiare i prezzi alimentari concorrono dunque diversi fattori: la diversione verso i biocombustibili, che deforma e fa salire il costo medio del cibo di base, ma soprattutto l’aumento, a cui abbiamo già accennato, del costo dei fertilizzanti e in genere di tutti i componenti della produzione agricola, che riguarda paradossalmente più il Terzo mondo che il Secondo o il Primo, dove l’agricoltura è protetta e politicamente più rappresentata. Vi sono poi la diminuzione della produttività data dall’impoverimento progressivo dei suoli, anch’esso un fattore strutturale ma difficilmente gestibile mediante sostegni finanziari ai produttori, e la scarsa diffusione di investimenti nella produttività dei terreni, visto che siamo ancora ossessionati da una economia del superfluo destinata a distruggere la nostra capacità di produrre il necessario.15 Infine non va dimenticato l’effetto negativo del riscaldamento globale e del cambiamento climatico generale.16

Sul piano geopolitico e finanziario, quindi, l’asse della spinta verso l’alto dei prezzi del cibo è soprattutto il costo dei petroli e il prezzo alternativo (e sussidiato) dell’etanolo a essi collegato. Per contenerla bisognerebbe quindi modificare non tanto e non solo il prezzo del petrolio, ma di controllare la sua imprevedibilità a breve, che è proprio il motivo strutturale dell’arbitraggio speculativo a termine del prezzo del cibo.

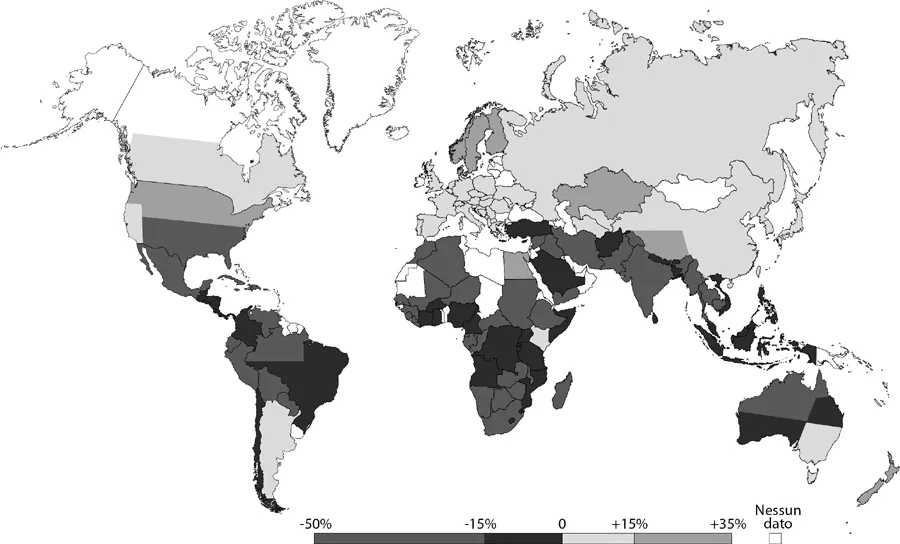

Fig. 1.1. Proiezione dei cambiamenti nella produzione agricola entro il 2080 a causa del mutamento climatico.

Se si elimina o si riduce la volatilità dei mercati, molto del lavoro per gestire in modo ottimale il prezzo dei prodotti agricoli è già fatto.

Inoltre, l’apertura dei mercati finanziari over the counter (o Otc), poco o per niente regolati, dato che la transazione avviene direttamente tra gli operatori, ha permesso ai titoli derivati del settore agricolo di muovere masse di liquidità colossali: una ricerca della Banca dei regolamenti internazionali di Basilea17 ha rilevato che i capitali non-oil e no-gold mossi nel 2008 era di 12,39 trilioni di dollari Usa.18

Inoltre, abbiamo a che fare con la struttura della distribuzione del cibo: la massificazione e l’allungamento della catena distributiva del cosiddetto global food,19 il cibo destinato al mercato globale, ha posto i produttori piccoli e medi alla mercé delle grandi catene di vendita al dettaglio alimentare, che naturalmente «fanno» il prezzo e pagano il meno possibile la materia prima, scaricando tutta la volatilità dei prezzi sui più deboli.

Un aumento di sei volte la massa dei contratti derivati sul mercato alimentare, l’entrata di attori non direttamente interessati a proteggere i prezzi del cibo (il che sarebbe l’origine e la natura «sana» dei contratti derivati), la gestione da parte delle banche dei contratti per «schermare» le perdite in altri settori di investimento non alimentare sono tutti fattori che hanno portato alla moltiplicazione degli shock asimmetrici sui mercati del cibo, con rapidi aumenti seguiti da ugualmente rapide cadute dei prezzi, e, nel Terzo mondo, alla diminuzione dei redditi degli agricoltori e della massa maggiore di consumatori di cibo, che è poi largamente coincidente con la massa dei produttori dello stesso.

Per uscire da questa situazione bisognerebbe in primo luogo non far entrare operatori non appartenenti alla «catena del cibo» nel mercato finanziario, poi trasformare il mercato dei future agricoli in una rete di contratti e mercati regolati, con una sequenza di informazioni di base sugli stock materiali accessibili a tutti, e quindi non manipolabili da alcuni operatori. Tuttavia, si dovrebbe soprattutto, e questo riguarda le organizzazioni internazionali per l’agricoltura e il cibo, obbligare i Paesi più deboli sul piano finanziario e alimentare a costituire riserve strategiche, che saranno controllate da enti internazionali «terzi».

Allontanare la deriva finanziaria dal mercato del cibo, senza far perdere agli operatori del settore la possibilità di garantire i loro prezzi e i loro redditi con i contratti derivati, è oggi la necessità primaria del sistema produttivo agricolo nonché la prima necessità politica e strategica. Ma ne vedremo altre, non meno importanti.

![]()

2

Le strutture della proprietà agricola e della catena del cibo

La storica battuta di De Gaulle «Come si fa a governare un Paese che ha duecentoquarantasei differenti varietà di formaggio?»1 non è solo una boutade sull’inevitabile frazionismo politico di un grande Paese europeo come la Francia, o delle altre nazioni della Ue. È l’indice di un frazionamento della proprietà agricola e di una sua specifica funzione prod...