![]()

IVANO DIONIGI

Aporie della legge

![]()

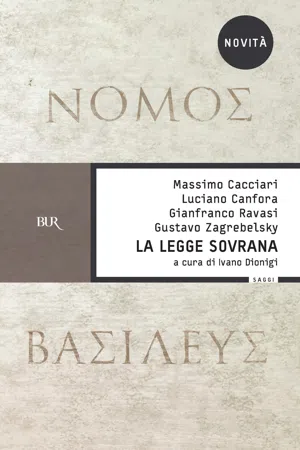

LA LEGGE SOVRANA

![]()

GUSTAVO ZAGREBELSKY

Il diritto di Antigone e la legge di Creonte

1. Ancora, sempre, Antigone ci invita ad addentrarci nelle contraddizioni e nei dilemmi ultimi della vita: legge del più forte e nomos perenne; arroganza e inconsistenza del potere; alienazione e coscienza di sé; violenza e non violenza; ragioni dello Stato e ragioni della famiglia; ordine pubblico e coscienza privata; philia ed eros; regno dei viventi e regno dei morti; mondo maschile e mondo femminile; età matura e giovinezza, vita di corte e vita di natura… Su tutto, la pretesa di obbedienza assoluta e la rivolta personale. Creonte e Antigone. Dilemma tragico, da cui distruzione e morte.

2. Vediamo facilmente in Antigone la sorte dell’unità distrutta e della duplicità dell’essere umano e delle sue opere. Il deinos che apre il celebre primo stasimo, in cui Heidegger vedeva la sintesi tragica dell’intera storia dell’Occidente, è questo. «Meraviglioso e tremendo» è l’uomo. Con le opere cambia il mondo ma lo divide, e dalla divisione scaturiscono le tragedie di cui è fatta la sua storia, il suo “progresso”.

3. Sia concessa una digressione, già all’inizio. L’Angelus novus, il quadretto di Paul Klee che Walter Benjamin portava nel bagaglio, è, secondo un’interpretazione, la traduzione in lingua universale del deinos sofocleo, un termine che ha sempre dato filo da torcere ai traduttori. L’angelo, sospinto dalle ali spiegate al vento incessante del progresso, è rivolto indietro (gli angeli conoscono il passato, non il futuro; il futuro, per loro come per noi, è alle spalle). Egli resta impietrito e impotente per le cose che contempla tutte in una volta. Così si rende il concetto sofocleo e, al tempo stesso, se ne dà la traduzione fedele in un linguaggio universale: «c’è un quadro di Klee che s’intitola Angelus novus. Vi si trova un angelo che sembra in atto di allontanarsi da qualcosa su cui fissa lo sguardo. Ha gli occhi spalancati, la bocca aperta, le ali distese. L’angelo della storia deve avere questo aspetto. Ha il viso rivolto al passato. Dove appare una catena di eventi, egli vede una sola catastrofe, che accumula senza tregua rovine su rovine e le rovescia ai suoi piedi. Egli vorrebbe ben trattenersi, destare i morti e ricomporre l’infranto. Ma una tempesta spira dal paradiso, si è impigliata nelle sue ali, ed è così forte che non può più chiuderle. Questa tempesta lo spinge irresistibilmente nel futuro, a cui volge le spalle, mentre il cumulo delle rovine sale davanti a lui al cielo. Ciò che chiamiamo il progresso, è questa tempesta» (Benjamin).

4. Il mondo della tragedia greca non è segnato da separazione di “generi”. Poesia, filosofia e morale civica si fondono in una sacra rappresentazione, a cura della polis, cui tutta la cittadinanza è invitata, come in un rituale. Lo spettacolo mette a nudo nel modo più crudo i nodi irrisolti, le paure ancestrali e le passioni distruttive che agitano lo spirito pubblico, per rinnovarlo attraverso la visione del male. È una pedagogia politica. I grandi filosofi del IV secolo trattano perciò i grandi tragici del V — Eschilo, Sofocle e Euripide — come propri pari (e anche in seguito, da Hegel, a Heidegger, a Jaspers, si fa lo stesso). E noi possiamo aggiungere: questi venerabili testi ci aiutano forse a comprendere più di qualunque trattato filosofico-politico. Qui la verità (quel tanto di verità che è alla nostra portata) è nascosta in uno scontro di figure dell’umanità e ci alletta a scoprirla interiormente. Così, scoperta, diventa nostra più di quanto possa qualunque discorso diretto che venga dalla voce esteriore di un pedagogo ambizioso di spiegare tutto, e perciò troppo.

5. Atene era una piccola città, dopo le guerre persiane divenuta improvvisamente una grande potenza. Doveva essere all’altezza del suo ruolo nel mondo greco. Il celebre elogio di Pericle dei primi morti della guerra del Peloponneso esprime la consapevolezza della missione di cui la città era investita, un ruolo che esigeva adeguato sviluppo della potenza delle armi, delle arti, delle relazioni economiche. Ma, più importante di tutto, era lo spirito pubblico, cioè la sintesi tra potenza della polis e autonomia del cittadino. La tragedia si affermò per promuovere e sostenere questo spirito: non era spettacolo per blandire il piacere individuale, come possiamo intenderlo noi, ma rito violento e brutale preparato dalla città per ottenere effetti catartici e di redenzione dagli incubi collettivi, attraverso pietà e paura indotte negli animi dei cittadini, riuniti a festa nel teatro della città.

6. Che cosa realmente fosse questa rappresentazione, dobbiamo completamente rinunciare a sperimentare con il nostro “andare a teatro”. Possiamo soltanto sforzarci di intuire: «credo — è Nietzsche che parla — che chi di noi si trasportasse improvvisamente a una rappresentazione solenne in Atene, avrebbe anzitutto l’impressione di uno spettacolo del tutto ostico e barbarico. E ciò per molte ragioni. Nella più luminosa luce solare, senza alcun effetto misterioso della sera e delle luci artificiali, insomma nella realtà più cruda, egli vedrebbe un enorme spazio aperto, riempito di uomini, gli sguardi di tutti rivolti verso una schiera di uomini mascherati che si muovono in basso in maniera strana e verso un paio di fantocci di dimensioni sovrumane, che camminano avanti e indietro, secondo un ritmo lentissimo, su di un lungo e angusto palcoscenico. Non possiamo infatti chiamare altrimenti se non fantocci quegli esseri che — ritti sugli alti trampoli dei coturni, col volto coperto da maschere gigantesche, dipinte di colori violenti e sporgenti al di sopra del capo, imbottiti e rigonfi in modo innaturale sul petto e sul corpo, sulle braccia e sulle gambe — possono muoversi a stento, oppressi dal peso di un abito dal lungo strascico e di una complicata acconciatura sul capo. Oltre a ciò, queste figure devono parlare a voce altissima attraverso grandi fessure in corrispondenza della bocca, devono parlare e cantare in modo da rendersi comprensibili a una massa di spettatori superiore ai ventimila uomini: si tratta, a dire il vero, di un compito eroico, degno di un combattente di Maratona. E la nostra ammirazione diventa ancora più grande, quando apprendiamo che ciascuno di questi attori-cantanti doveva recitare, nel suo sforzo che durava dieci ore [si rappresentavano tre tragedie e un dramma satiresco], all’incirca 1600 versi, fra cui almeno sei pezzi cantati, più o meno estesi. E ciò di fronte a un pubblico che puniva spietatamente ogni eccesso di voce e ogni accento errato; e ciò ad Atene, dove — secondo l’espressione di Lessing — perfino la plebe aveva un giudizio fine e delicato». Insomma: un “fervore dionisiaco” di esseri umani “fuori di sé”, anche se perfettamente “nella parte”, contagioso per tutti gli astanti.

7. Di questa meraviglia, resta poco. L’espressione “fervore dionisiaco” ha oggi valore esclusivamente letterario. E pur se potessimo riprodurre gli elementi della rappresentazione tragica, la nostra psyche non sarebbe quella. Per quanto splendide siano le voci che ascolteremo, siamo rassegnati alla perdita dell’aura tragica. Tutto è scomparso, salvo il testo. E ciò rende ragione del sorprendente paragone nietzschiano di Eschilo, Sofocle e Euripide con «librettisti»; e delle loro tragedie con semplici «libretti d’opera», avulsi dall’essenza del dramma musicale. Al quale ci si può avvicinare, in modo diverso da quello d’allora, solo se si «riesca, in un momento pieno di vigore e ricco di fantasia, a portare dinanzi alla nostra anima l’opera idealizzata» (Nietzsche): un’impresa per la quale occorre rendere sensibili tutte le facoltà di comprensione di cui ancora disponiamo in modo che l’unico reperto riesca a colpirle. L’esame filologico del lato puramente letterario dell’opera comporterebbe una riduzione e una deformazione. Avendo a che fare non con un testo elaborato in un centro di ricerca e destinato ad algidi ricercatori di altri centri di ricerca, ma con un frammento della vita della città, rappresentato alla luce del sole mediterraneo, tra canti, danze, finzioni sceniche, dolore, disperazione, speranza, liberazione popolari, disponiamoci a farlo risuonare pienamente, come forza non solo intellettuale ma esistenziale.

8. È stata richiamata, in proposito, l’immagine del ragno di Eraclito il quale, stando nel centro della tela, assorbe da ogni lato le vibrazioni ch’essa gli trasmette in un rapporto di azioni e reazioni multiple e circolari, pur se determinate da un unico impulso (l’insetto che si impiglia). Una buona immagine, da completarsi — come si vedrà — con quella caleidoscopica della possibilità di sempre nuove combinazioni dei singoli particolari, e anche col ritorno al già visto e il rigetto di ogni visione cristallizzata e di ogni interpretazione definitiva.

9. Antigone, forse più di tutte le altre tragedie, è esempio di ricca messe di significati potenziali, che le generazioni di lettori nel tempo hanno costruito su un testo di classica semplicità e, insieme, di straordinaria complessità e fecondità. Ma che esista un nucleo di significato originario autenticamente sofocleo, dettato dalle condizioni della vita della città e indirizzato agli Ateniesi di quel tempo, si deve facilmente ammettere. In generale, tutte le rappresentazioni tragiche, per il loro carattere pubblico, ubbidivano a una funzione pedagogica ufficiale. Anche la scelta degli argomenti, per lo più legati a figure e avvenimenti regali, sempre ripresi dagli autori tragici in veri e propri cicli (di Oreste o di Micene, di Edipo o di Tebe), mostra l’intento di promuovere e vivificare, di anno in anno, la discussione della città su temi vitali. In Antigone, è evidente e pieno di insegnamento il cambiamento radicale — dall’elogio del tiranno all’elogio della saggezza — che si manifesta nella psyche del Coro, il Coro che rappresenta la città: all’inizio, tutto dispiegato a giustificare la decisione sovrana del re:

Fare ogni legge: questo è in tuo potere,

e per i morti e per i vivi

(vv. 213 sg.)

e alla fine, attraverso dolorosi passaggi, tutto ripiegato a considerare l’insensatezza dell’arbitrio:

La saggezza è il principio della vita

felice. In nulla mai bisogna offendere

gli dèi. Grandi parole

grandi dolori rendono ai superbi

e insegnano,

nel tempo, la saggezza

(vv. 1347-1353)

10. È questione della sepoltura di un cadavere e gli studi sul diritto funerario dell’epoca fanno pensare a contrasti sulla condizione giuridica delle spoglie di chi — come Polinice, il fratello di Antigone — avesse preso le armi contro la patria. Il tema del funerale è ritornante. Lo troviamo, ad esempio, nell’Aiace di Sofocle, dove in due circostanze (vv. 1130 e 1343) si tratta del dovere di seppellire i morti «secondo la legge degli dèi», e nelle Supplici di Euripide (vv. 524 sgg. e 531 sgg.), dove l’argomento è affrontato dal punto di vista della “legge dei Greci” o “legge panellenica”. Si è anche congetturata l’esistenza di un’occasione specifica, i contrasti circa il ritorno in patria dei resti di Temistocle, il difensore di Atene, l’eroe di Salamina, datosi al re persiano e morto suicida, ciò di cui narrano Tucidide e Plutarco.

11. Il diritto funerario era collocato in un punto nevralgico del sistema giuridico del tempo, al confine tra il diritto del genos e il diritto del demos, il primo tradizionale e arcaicizzante, il secondo convenzionale e modernizzante. Il significato storicamente determinato di Antigone è dunque vasto. Le riforme di Pisistrato e l’inizio dell’esperienza democratica, fin dall’inizio del V secolo a.C., stavano spostando l’equilibrio, in nome dell’isonomia, a sfavore del diritto arcaico, non scritto, di matrice aristocratica. Dato il potere del tiranno o la volontà della maggioranza, il rischio della legge arbitraria doveva essere oggetto di riflessioni preoccupate. Tanto più che si manifestavano i primi effetti disgreganti della compagine cittadina e del suo nomos determinati dalla critica dei Sofisti. Mettendosi in discussione le credenze tradizionali in vista della formazione, per così dire, dell’“uomo di cultura” e diffondendosi punti di vista relativisti, si finiva per esaltare il diritto come pura volontà, rischiando di assecondare le propensioni tiranniche della democrazia.

12. È chiaro, tuttavia, che, per le generazioni che si sono abbeverate alle fonti tragiche, l’essenziale non è il contesto storico di allora. Le innumerevoli Antigoni che dalla prima sono state tratte hanno trovato la loro verità non in una pretesa corrispondenza con un nucleo originario di pensiero autentico e storicamente determinato, consegnato al testo sofocleo, ma nella capacità sempre nuova di rappresentare lo specchio di permanenti contraddizioni dell’esistenza umana, ovvero nella possibilità di mettere in rilievo le vie che fatalmente portano all’epilogo tragico, per distogliere dall’imboccarle finché si è in tempo. Questo è il legittimo “uso attuale” delle grandi figure del teatro classico: l’interrogazione dei testi a partire da domande concrete che cercano risposte in una riflessione generale e le trovano anche oltre quel che originariamente i testi intendevano significare, in relazione alle specifiche condizioni in cui furono scritti. In Antigone, tale fecondità di pensiero concerne le vicende del potere e della resistenza al potere. Così, quella che è stata definita la più filosofica di tutte le tragedie classiche si è dimostrata anche essere la più politica di tutte, anche se non immediatamente politica. Essa tocca i caratteri primigeni della politica ed è quindi sempre politicamente rilevante. Delineando nel modo più netto la figura della coscienza pura che si ribella alla prepotenza del despota, essa è stata ed è esempio e sostegno di chi disobbedisce per ragioni morali e pone in discussione così la legittimità del potere che pretende obbedienza. Individuo e collettività: tra questi estremi stanno i problemi maggiori di ogni filosofia politica e sta, per l’appunto, la vicenda di Antigone.

13. Dal legittimo “uso attuale” delle figure del teatro tragico classico deve tenersi distinta l’illegittima “attualizzazione” in contesti problematici diversi. Ciò comporta un abuso. Ad esempio, non può dirsi che Antigone rappresenti l’esito tragico di una pacificazione mancata a causa della mancata rimozione delle ragioni del conflitto. È la rappresentazione, invece, di un conflitto le cui cause non possono in alcun modo essere rimosse. È per questo che il suo richiamo è perentorio e stringente. Invocare Antigone come alleata e schiacciare l’avversario sulla figura tirannica di Creonte è un mezzo dialettico efficace ma non sempre corretto. Così non è mancato l’accostamento simbolico tra, da un lato, il cadavere che Antigone vuol seppellire e Creonte vuole sia lasciato esposto al pubblico ludibrio, e, dall’altro, eventi tragici che dal passato pesano sulla coscienza collettiva e ne impediscono la pacificazione. Il cadavere da seppellire sarebbe questo inciampo sulla via — noi diremmo — della “memoria condivisa”. Nella riflessione sul “passato che non passa” in Germania, Antigone è stata invocata. Essa parlerebbe a favore della pacificazione per mezzo della rimozione, mentre Creonte, opponendosi alle esequie, attizzerebbe il conflitto, rendendone sempre presenti le ragioni. Un’acrobatica attualizzazione, perché il problema di Antigone non è di seppellire un cadavere per dimenticarlo, ed essa stessa non è figura della smemoratezza della coscienza ma, al contrario, è testimonianza di un’inquietudine perenne che preserva la città dall’at...