Con tutto il rispetto, dottore, non sono qui per questo» dissi, mentre gli occhi dell’uomo seduto di fronte a me divergevano.

Egon Meister rimase in silenzio dietro la scrivania di vetro. Fissava un punto indefinito ai margini della stanza e intanto lasciava scivolare i polpastrelli sullo spessore squadrato del mobile. Alle sue spalle, della selvaggina appesa per le zampe penzolava al centro di una tela nera, circondata da un’esplosione di fiori e frutta. Una natura morta del Seicento, pensai con un brivido, come quelle che collezionava mio padre.

Avevo fatto appena in tempo a notarla, entrato nello studio, che la mia attenzione era stata subito catturata dalla figura in penombra – un ometto calvo e compassato che se ne stava in un angolo, senza espressione, le labbra tese in un sorriso incerto.

Era andato a sedersi senza fretta e mi aveva fatto accomodare. Emanava una sorta di calore, quasi tangibile. Di colpo, cominciò a mancarmi l’aria.

«Monsieur Baroni, è corretto?»

«Sì» risposi con una certa impazienza. Avevo atteso il mio turno per più di un’ora, nonostante l’urgenza con cui ero stato convocato quel pomeriggio stesso. Una segretaria dalla pelle di alabastro e una lunga gonna scura mi aveva accompagnato in un corridoio male illuminato, con poltroncine di broccato disposte una accanto all’altra. Ad attendere, prima di me, c’erano un prete, una donna coi capelli neri che le coprivano il viso, un vecchio dall’aria spiritata e un uomo che stringeva sulle ginocchia una ventiquattrore e se ne stava lì a palpebre chiuse, in stato meditativo. Nessuno aveva alzato lo sguardo.

«Per prima cosa» aveva detto Meister, «traccerò un quadro clinico della sua condizione psicofisica. Partirò dai pregressi, poi le dirò cosa hanno in serbo per lei gli anni a venire. Potrà pormi qualche domanda, se crede, ma non più di tre.»

«Con tutto il rispetto, dottore, non sono qui per questo.»

«Mi scusi?»

«Conosco la prassi. I pazienti entrano nel suo studio, a lei basta guardarli in faccia e in un attimo vede il loro passato, il presente e il futuro.»

Mi sporsi in avanti e appoggiai i gomiti sul vetro.

«Non ha nemmeno bisogno di toccarli, non è così? Li osserva ed è in grado di dirgli chi sono, perché soffrono, le malattie che hanno avuto e quelle che gli verranno. Li mette in guardia, gli dice di cosa devono avere paura.»

Gli occhi incolori di Meister vagarono per la stanza, ognuno per conto proprio.

«Be’» la mia voce tremò nervosa, «a me non interessa se mi dice che da piccolo ho avuto l’asma o che tra qualche anno mi verrà un tumore al cervello. Sono qui per qualcosa di più importante.»

Strinsi i pugni e sfidai il suo sguardo ubiquo.

«Io desidero vedere come vede lei.»

Egon Meister non si mosse. Rimase composto dietro la scrivania senza emettere un suono.

«Monsieur Baroni» disse infine, senza quasi schiudere le labbra, «lei è uno scienziato. Lavora al CERN.»

«Sono un fisico. Lavoro alla progettazione di computer quantistici.»

«E si è convinto che io possa aiutarla ad arrivare dove non è arrivato.»

Mi zittii, colpito dall’esattezza della sua supposizione.

«Il cammino alla scoperta dell’universo è impervio» continuò.

«Io mi domando se lei non riesca a vedere la quarta dimensione.» Sentii un improvviso calore bruciarmi la fronte. «Passato e futuro ai suoi occhi sono compresenti, è così? Non percepisce lo scorrere delle cose in successione, le osserva nella loro unità fondamentale.» Allungai il collo verso di lui e scandii ogni parola con precisione. «Lei possiede una visione quantica.»

Meister non si scompose, il suo strabismo lo rendeva ancora più impenetrabile. Fui costretto a voltarmi da un’altra parte, incapace di sostenere il suo sguardo. Fuori dalla finestra Ginevra veniva inghiottita da una coltre buia.

«Che il tempo non esista» ruppe il silenzio, «non è certo una gran scoperta.»

«Mi ascolti» sibilai allungando un palmo sulla scrivania, fin quasi a sfiorargli la camicia, «ho passato buona parte della mia vita a studiare la materia, ad analizzarla, dividerla nelle componenti più infinitesimali, fino ad arrivare al cuore della sua inconoscibilità, e sa cos’ho trovato? Un limite. Nient’altro che il mio stesso limite.»

«E cosa le fa credere che non valga anche per me?»

«C’è differenza tra comprendere e vedere, come farebbe lei.»

«Si spieghi meglio.»

«Non c’è una sola particella nell’intero universo che possa essere pensata separatamente dal resto.»

«Lei questo lo comprende.»

«Sì, ma non lo vedo.»

Scrutai il volto di Meister alla ricerca di un minimo segno di empatia o quanto meno di condiscendenza, ma la sola cosa che ottenni fu il suo indice che riprese a carezzare il bordo del tavolo, avanti e indietro, quasi a saggiarne la consistenza.

«Il punto» aggiunsi senza troppe speranze «è che trascorro le mie giornate a maneggiare concetti simili, e sono stanco di doverli applicare alla mera tecnologia, come se la teoria non servisse a nient’altro che a ottenere algoritmi sempre più potenti.»

«È di questo che si occupa al CERN?»

«In un certo senso.»

Mi accasciai sulla sedia.

«Il mio laboratorio lavora al modello di computer quantistico più avanzato al mondo.»

«Sembra interessante.»

Sospirai.

«È in grado di esplorare in modo simultaneo ogni soluzione possibile ai quesiti che gli poniamo, a una velocità superiore a quella della luce. Presto sarà capace di risolvere problemi ritenuti finora inaffrontabili.»

«E non le pare sufficiente?»

Scossi la testa.

«No... non per me.»

Ancora una volta sentii la mia fronte arroventarsi, il sangue pulsare veloce nelle tempie.

«Se ottenessi il segreto dei suoi occhi, quelle maledette formule prenderebbero vita, potrei superare il limite.»

Lo fissai sconfortato.

«Tra comprendere e vedere c’è lo stesso abisso che separa il Diavolo e Dio.»

Meister si allungò sullo schienale e incrociò le dita all’altezza del ventre. Compì quel gesto con una lentezza tale da ostentare tutta la sua indifferenza alla mia agitazione, col risultato di rendermi ancora più nervoso.

«È curioso che lei parli di Diavolo e Dio» disse infine. «Se permette, le citerò il Faust di Goethe.»

«Cosa c’entra adesso?»

«Ricorda la definizione che Mefistofele dà di se stesso?»

Scossi la testa. Non mi ero mai interessato a niente del genere.

«Sono una parte della forza che vuole sempre il Male e opera sempre il Bene.»

«Che intende dire?»

«Non dimentichi che il modo in cui il Diavolo opera, etimologicamente, è la divisione.»

Ero confuso. Non avevo idea di cosa stesse dicendo.

«Io credo che lei debba riflettere sulle parole di Goethe. Potrebbe arrivare a ribaltare le sue convinzioni sull’abisso di cui parla.»

«Lei forse non ha capito... io...» esitai «ho paura di aver sbagliato strada, di aver sbagliato tutto fin dal principio.» Abbassai lo sguardo e il tono della voce.

«È come se ogni traguardo mi portasse sempre più lontano da quello che cerco. Continuo ad aprire una porta, poi un’altra, poi un’altra ancora, e a trovarne sempre dietro una chiusa.»

Meister a quel punto chiuse gli occhi, forse per la prima volta da quando ero entrato. Portò due dita tra le sopracciglia ed esercitò una leggera pressione, finché non vidi le sue palpebre vibrare. Doveva trattarsi di un trucco, ne ero certo, ma quell’effetto riuscì lo stesso a spaventarmi.

«Cosa c’è dietro quella porta?» mi chiese.

«Quale porta?»

«Dietro quella porta, Errico.»

Alzai le spalle.

«Un’altra porta, gliel’ho detto.»

La sua voce era monocorde, un suono ipnotico e continuo.

«Cosa c’è lì dietro?»

«Che significa?»

Di punto in bianco mi misi a tremare.

«Cosa c’è lì dietro, Errico?»

«Non lo so.»

«Cosa c’è dietro quella porta?»

«Non lo so!»

Non capivo dove volesse andare a parare, eppure a ogni sua domanda mi sentivo risucchiare da una voragine senza fine.

«È chiusa... la porta è chiusa.»

Di colpo, cominciai a precipitare.

«La apra.»

«Non posso.»

«La apra.»

«Non ci riesco.»

Non ero più lì, in quella stanza.

«È chiusa a chiave.»

«Chi c’è lì con lei?»

«Nessuno, nessuno.»

«Chiami aiuto.»

«Non posso...»

«Quanti anni ha, Errico?»

«Trentadue.»

«Quanti anni ha?»

«Dieci.»

«Chiami aiuto.»

«Aiuto!» cominciai a strillare.

«Chi sta chiamando?»

«Mia madre.»

«Dov’è sua madre?»

«In giardino.»

«Ha la chiave?»

«No.»

«Cosa fa?»

«Chiama qualcuno.»

«Chi apre la porta?»

«Degli uomini.»

«Cosa fanno?»

«La buttano giù.»

«Cosa c’è dietro la porta, Errico?»

«Io...»

«Cosa?»

«Lo studio di mio padre.»

«Cosa c’è lì dentro?»

«Mio padre.»

«Cosa vede?»

«I suoi quadri, la sedia di legno.»

«Quanti anni ha, Errico?»

«Dieci.»

«Cosa vede?»

«Lui...»

«Cosa vede, Errico?»

«Le sue gambe...»

«Dove sono?»

«In alto.»

«Dove sono?»

«Sul soffitto.»

«Dov’è suo padre?»

«Non lo vedo.»

«Alzi la testa.»

«Non lo vedo...»

«Alzi la testa, Errico.»

«È in alto» gridai, «appeso al soffitto.»

Meister sollevò di scatto le dita dalla fronte e tornò a disperdere il suo sguardo. Respirai con affanno, più volte, sempre più veloce, come fossi appena riemerso in superficie dopo una lunga apnea.

«Immagino non ne abbia mai parlato con nessuno.»

La voce di Meister, adesso, era tornata quella di sempre, si propagava nella stanza in lunghe onde quiete.

«Temo che la nostra seduta debba finire qui.»

Ancora non riuscivo a riprendere fiato. Mi alzai di scatto senza dire una parola, scossi la testa. Ero sconvolto e pieno di rabbia. La sedia raschiò il pavimento con uno stridio fastidioso.

«Prima, però, lasci che le dia un consiglio.»

Meister rimase per un secondo immobile, le iridi sempre più lontane l’una dall’altra, a scrutare qualcosa d’imprecisato nell’aria attorno a me – poi disse:

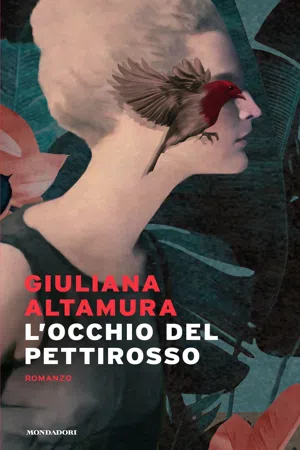

«Gli occhi di un uccello le saranno molto più utili dei miei.»

«Gli occhi di un uccello?»

Feci un passo indietro, stordito. Lanciai un ultimo sguardo alle carcasse che penzolavano su quel cranio lucente, poi uscii di corsa, senza chiudermi la porta alle spalle.