Fra tutte le domande che mi vengono rivolte, ce n’è una che mi fa sempre alzare un sopracciglio.

Qualche anno, fa un grande magazzino giapponese mi commissionò una serie fotografica che illustrasse gli elementi della cultura nipponica che noi europei riteniamo stravaganti. Un progetto divertente, che alcune riviste di Tokyo vollero poi raccontare. Perciò, mi invitarono per un’intervista in una bellissima libreria di Shibuya. Loro mi riempivano di domande, mentre io mi inchinavo cercando di seguire la loro elegante gestualità. Ricordo quanto fossi curioso, non immaginavo cosa mi avrebbero chiesto a parte le classiche domande di rito sull’Italia e se mi stesse piacendo il loro paese. Intravidi nei loro appunti una mia foto, scattata a Hitachinaka, nel parco dove due volte l’anno i cespugli appuntiti di Kochia si tingono di vari colori, tra cui un rosso acceso, trasfigurando le dolci colline a nord di Tokyo in un paesaggio surreale. Molte persone in città mi avevano chiesto dove si trovasse quel luogo così incredibile ed erano poi rimasti sorpresi dal fatto che fosse così vicino a casa. Quindi, istintivamente, durante l’intervista mi aspettavo fosse questa una delle prime domande. Invece…

Le colline di Hitachinaka, ottobre 2016

«Con cosa scatti?»

Rimasi a bocca aperta per qualche secondo. Probabilmente il senso della domanda fece il percorso più lungo per arrivare a destinazione. Una volta tornato in me, preferii assecondarli e allora mi dilungai su lenti, filtri e obiettivi: la tecnologia è parte fondante della loro cultura, non avrebbero capito al volo la risposta, quella vera.

«Con il cuore.»

Le macchine fotografiche, siano mirrorless, telefoni, droni o farfalle robot, sono solo strumenti con cui catturare un’emozione. Non sono loro a lavorare, la vera lente, il vero filtro, sei tu. Per questo non è importante con cosa scattiamo, ma cosa decidiamo di immortalare. Fin da quando una piccola reflex di plastica mi regalò per la prima volta la possibilità di esprimere le mie emozioni attraverso la fotografia, non ho più tolto gli occhi dal mondo, in cerca dell’inaspettato.

Ho lavorato per anni in un’agenzia di comunicazione, le immagini sono sempre state una parte importante del mio fabbisogno giornaliero. Passavo il tempo a caccia di idee, soluzioni, slogan e trovate brillanti, finché…

Caffè e nuvole, San Lazzaro di Savena, luglio 2013

«Andiamo al bar qui sotto a prendere un caffè, ti va?»

«Vada per il caffè.»

Le piccole interruzioni giovano sempre al mio lavoro. Una passeggiata sotto il portico, la leggerezza del bar al mattino. I rumori dei piatti e delle tazzine, le chiacchiere dei clienti e le battute del barista. E il caffè, specie se preso insieme a qualcuno, magari un amico di passaggio da quelle parti. Come Francesco, alto e riccioluto studente di Lettere, con la barba incolta e i sogni ben curati.

«Sai, Francesco, di recente sono capitato a Verona per incontrare alcuni amici appassionati di fotografia. Dopo aver passato la mattinata in giro abbiamo deciso di imbucarci alla mostra di Cartier-Bresson. Conoscevo già molti dei suoi lavori, ma immergermi nel suo mondo per un paio d’ore è stato diverso. Il suo bianco e nero mi ha trasportato in un viaggio lungo il Novecento.»

«Chi è questo Bresson?»

«Come chi è? È uno dei maestri della fotografia del Novecento!»

Solo in quel momento mi sono ricordato della differenza d’età tra di noi.

«Pensa che quando decise di lasciare il banco ottico per lavorare con la prima macchina fotografica, tutti i colleghi e l’élite della fotografia lo criticarono duramente, quasi fosse una scelta ludica, uno sfregio per l’epoca.»

«Mi sa che hanno avuto modo di ricredersi. Credi che succederà lo stesso alle foto fatte col telefono?»

Non tutti si lasciano attrarre dalla novità, tanto meno i salotti, baluardi della tradizione. Eppure il tempo non si ferma, la tecnologia si evolve, il progresso ci apre strade che non avremmo mai immaginato. Perciò, c’è un modo per darsi tempo e farsi un’idea più chiara del presente, ed è racchiuso in una parola: «Vedremo».

Diego d’autunno, novembre 2015

Il mio interesse per la fotografia è nato da ragazzo, frequentando persone già appassionate, passando il mio tempo libero in libreria, sfogliando volumi di fotografia, comprandomi una macchina a pellicola e iniziando a osservare il mondo attraverso quell’oggetto, creatore di magia. Quando cominciai a lavorare come creativo in un’agenzia, però, mi fermai. Allora non sapevo che sarebbe stata solo una pausa. Ripresi in mano la macchina fotografica dopo dieci anni. Precisamente, quando nacque mio figlio. La macchina digitale era un regalo, per me, il neopapà. Si potrebbe dire, con un pizzico di romanticismo, che sono diventato fotografo quando sono diventato padre. Forse la creatività è un’energia che si autoalimenta: quando fai partire la combustione, quando scocca la scintilla, è fatta, va avanti da sola. È stato allora, con un bambino appena nato e una nuova macchinetta, che ho ripreso il mio discorso interrotto con la fotografia.

E sono ripartito dall’origine. La strada, il bianco e nero.

Mi piaceva seguire le persone, catturarle in momenti quotidiani, intimi, attimi di distrazione. Pedinare il signore anziano con cappello bianco e bretelle rosse che avrebbe attraversato il ponte della stazione o abbassare il finestrino dell’auto per fotografare un ragazzo col cappuccio abbassato lungo il viale.

Quando uscivo dall’agenzia, mentre guidavo verso casa, tenevo sul sedile di fianco a me la macchina fotografica. Cercavo di catturare tutto ciò che si muoveva con una luce interessante. Prendevo la macchina, la tenevo col braccio fuori dal finestrino e scattavo.

Un giorno mi sono trovato fermo al semaforo, c’era una bella luce dopo un temporale. Ho visto un ragazzo che camminava sul marciapiede, testa bassa, volto coperto, sembrava triste, malinconico, solo. L’ho immortalato insieme alla locandina del film Happy Family. Volevo creare una contrapposizione tra lui, la locandina e la luce drammatica del tardo pomeriggio. Spesso i contrasti aumentano la potenza della composizione.

Happy Family, Bologna, 2010

È quasi uno stato mentale quello di poter sognare o far sognare attraverso ciò che il nostro sguardo incrocia per caso. Uno stato che appartiene anche, e soprattutto, alla quotidianità, alle strade che percorriamo tutti i giorni, alle facce, alle abitudini. Ho imparato, nel corso degli anni, a cercare tra le pieghe dei luoghi che vedo tutti i giorni, nel tran tran casa-lavoro-spesa-impegni familiari, qualcosa di magico, di favoloso, qualcosa che valga la pena fermare nel tempo. Qualcosa non di unico, ma di speciale.

Negli anni di lavoro in agenzia, dovevo studiare costantemente nuove piattaforme, strumenti, device, tenermi al passo con la tecnologia per veicolarvi la mia creatività. Le persone iniziavano a fotografare con i cellulari, scattavano e condividevano in tempo reale. Ma io avevo ancora un solidissimo Nokia 3310. Mi serviva una scusa per comprare uno smartphone. Così diedi il Nokia a mio figlio, sperando che me lo riempisse di cibo. Come desideravo, in breve tempo me lo distrusse e io mi comprai uno smartphone, perché era uno strumento nuovo col quale fare fotografia e avevo bisogno di capire in che modo usarlo, quali limiti e opportunità avesse.

Ed ecco che mi sono ritrovato a fare foto con lo smartphone e la reflex contemporaneamente, in bianco e nero e a colori. Erano strumenti molto diversi, era diversa l’esposizione, il contrasto, il modo in cui la luce entrava nella lente, quindi il risultato. E io volevo comprendere come mai raccontassero lo stesso mondo in maniera così differente.

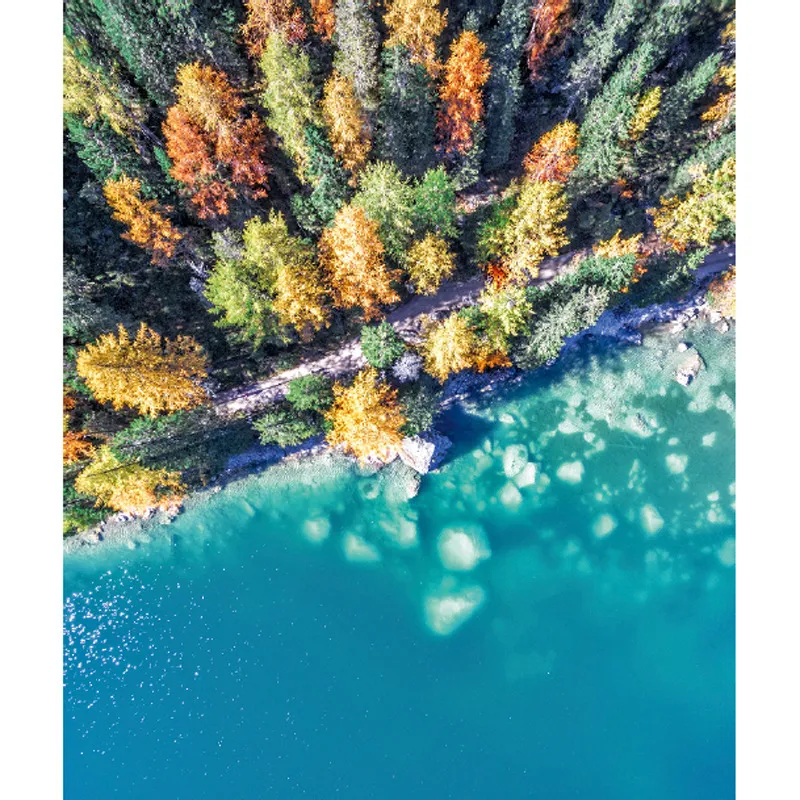

Braies zenitale, Lago di Braies, ottobre 2015

Colori di Bogotá, marzo 2017

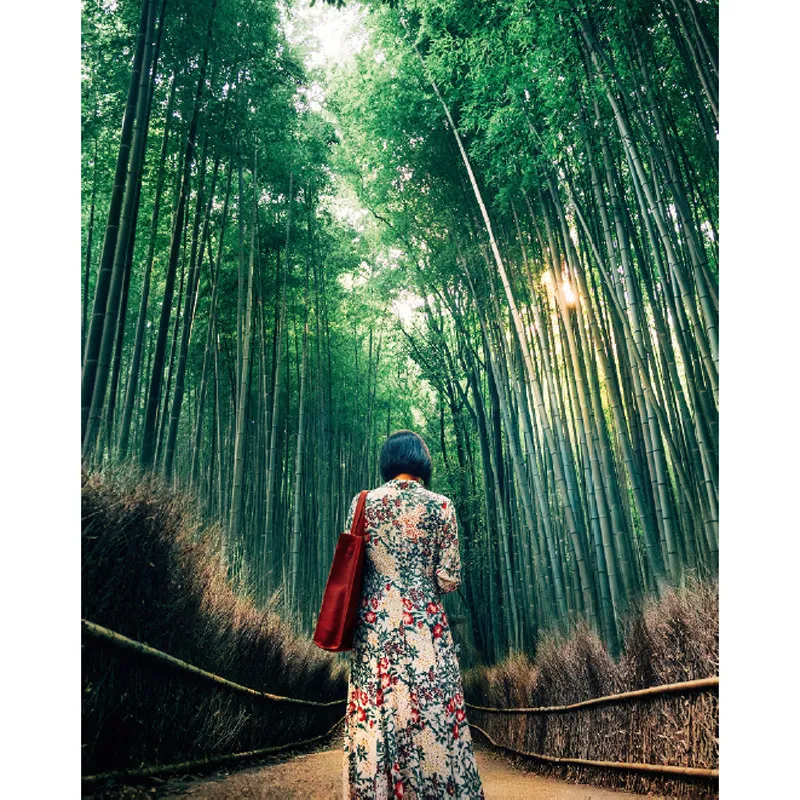

Geisha nella foresta di bambù, Kyoto, settembre 2016

Mi sono lasciato ispirare dalle bellissime foto viste su internet, da autori all’epoca sconosciuti, ma eccezionali nel raccontare i loro mondi, artisti che definivano la loro estetica attraverso un pulsante e una micro-lente montati su un telefono. Come ogni novità, era un territorio in cui correre, liberi e innocenti, sperimentando, sbagliando, imparando.

Per qualche anno ho esplorato il mio quotidiano senza giudicare troppo con quale fotocamera scattassi, spesso facevo una foto in verticale con il telefono e la stessa in orizzontale con la reflex. Non era importante lo strumento, il mezzo: contava solo quel territorio inesplorato in cui tracciare il mio perimetro d’azione, dove non ragionare troppo e far uscire le emozioni. Provare, sbagliare e riprovare.

Dopo questo primo periodo di forte irrazionalità, fatto di lunghi giri in macchina, corse nei prati e salti sulle nuvole, ho capito quanto fosse importante indagare ciò che mi portava a scattare, ciò che mi faceva sentire vivo, creando ripetutamente lo stesso concetto, definendo l’estetica di un’emozione.

Estetic...