All’alba della vita cosciente c’è un odore. Strano, raro, come di una pasta sintetica riscaldata. Doveva emetterlo un materiale molto diffuso negli anni Trenta del Novecento, la bachelite. Resistente, leggera, isolante, si usava per fare apparecchi radio, telefoni, lampade, oggetti da bagno. La bachelite è uscita di scena dopo il 1950 quando ben altri materiali sono stati inventati. Quell’odore in seguito l’ho incontrato forse due o tre volte. Per esempio a Milano nello studio di fonologia musicale della Rai in corso Sempione. Di colpo ho ricordato dove l’avevo sentito per la prima volta: nella cabina del piroscafo (altra parola uscita di scena) che rimpatriava gli ultimi civili italiani rimasti a Tripoli prima che scoppiasse la guerra. Dunque si era alla fine di maggio o ai primissimi di giugno del 1940, avevo cinque anni, mia madre ventisette. Mio padre, ufficiale dell’aeronautica, era rimasto in Libia, destinato alla base di Tobruch. Il 28 giugno, diciottesimo giorno di guerra, avrebbe assistito all’abbattimento del trimotore Savoia-Marchetti 79, un aereo che gli aviatori in gergo chiamavano «il Gobbo», pilotato da Italo Balbo.

La morte di Balbo è uno dei tanti enigmi della storia italiana, mio padre qualche volta me ne ha parlato. Lui era lí, vide, capí quello che stava per succedere e che velocemente successe. Balbo era stato, a ventisei anni, uno dei quadrumviri della marcia su Roma, il colpo di Stato con il quale Mussolini prese il potere. Di nascita era ferrarese, di carattere gioviale e ardimentoso ma al contrario di altri che nella giovialità o nell’ardimento esaurivano tutto – Ettore Muti, per esempio, gerarca grottesco e tragico − Balbo aveva anche una testa. Il Duce ne temeva i giudizi; per esempio la sua contrarietà alla guerra. Duce, gli diceva, questa guerra non la possiamo fare, non abbiamo armamenti adeguati e nemmeno abbastanza camicie per le truppe. In Russia poi si vide che mancavano addirittura le scarpe per quel terreno e quel clima. Il Duce scuoteva la testa simulando profondità di pensiero. In realtà, come scrive Galeazzo Ciano nel suo Diario, era solo incertezza, sapeva che probabilmente stava per commettere un errore, anzi un crimine, che in quell’errore o crimine metteva a repentaglio anche se stesso; Hitler però lo intimidiva, ne temeva le sfuriate, temeva che, nell’ira, avrebbe tirato fuori la vecchia storia che gli italiani di fronte al pericolo trovano sempre delle scuse, insomma preferiscono tirarsi indietro. D’altra parte sembrava che la Germania, il famoso Terzo Reich, la guerra l’avrebbe vinta in poche settimane e Mussolini non vedeva l’ora di sedersi al tavolo dei vincitori.

I dubbi di Balbo, come quelli di Ciano, che del Duce era il genero, lasciavano insomma il tempo che trovavano. Ciano nel 1940 era ministro degli Esteri, lo sarebbe rimasto fino alla primavera del 1943 quando anche lui venne rimosso e destinato a fare l’ambasciatore presso la Santa Sede. Una carica quasi derisoria dalla quale riuscí comunque a cavare qualche frutto.

Di Balbo invece Mussolini si liberò subito: lo spedí a fare il governatore della Libia. Incarico che assolse con decoro, al contrario di quanto fece lo sciagurato maresciallo Graziani, uomo crudele e militare inetto. Balbo amava la vita, le belle signore fasciate negli abiti da sera che frequentavano i balli al governatorato, gli àscari rivestiti di una pittoresca uniforme che servivano i rinfreschi e l’orchestrina che si lanciava nella musica piú moderna. Non si poteva dire jazz, si usava dire musica sincopata. C’era poi la Lotteria di Tripoli abbinata a una corsa di automobili con i campioni di allora, Achille Varzi, Tazio Nuvolari. L’autodromo della Mellaha era stato costruito apposta, e chissà che fine avrà fatto. Anche i miei genitori frequentavano le corse e i balli che dovevano sembrargli quelli di una piccola corte. Il loro rango era modesto, ma nell’uniforme da sera estiva, una sigaretta tenuta negligentemente tra le dita, anche un giovane capitano della Regia aeronautica poteva fare una certa figura.

Quel giorno di fine giugno del 1940, Balbo era decollato dalla base di Derna pilotando il suo trimotore diretto a Tobruch, per un’ispezione in una base esposta, non lontana dal confine egiziano. Quando l’aereo aveva già iniziato la manovra d’avvicinamento, venne centrato da alcune raffiche della contraerea: s’abbatté in fiamme.

Attentato contro un uomo che Mussolini considerava con fastidio un potenziale avversario? Un incidente? Uno di quei casi di «fuoco amico» non infrequenti in una guerra? Mio padre mi ha sempre detto che si trattò di incidente, che poco prima la base di Tobruch era stata bombardata di sorpresa dagli inglesi e tutti, avieri e piloti, erano molto nervosi. La sagoma del «Gobbo» al suo primo delinearsi nel controluce non venne riconosciuta, partirono le raffiche. Aggiungeva che non si seppe mai bene nemmeno se i colpi erano stati sparati dalla contraerea della base o dalle mitragliere dell’incrociatore San Giorgio alla fonda nella rada antistante.

Il fine strategico della campagna d’Africa era di arrivare attraverso l’Egitto ai pozzi petroliferi mediorientali; allora non meno di oggi le guerre avevano una disperata sete di benzina. Gli italiani però non avevano forze sufficienti per una tale impresa, si dovette chiedere l’aiuto dei tedeschi che inviarono uomini e mezzi, soprattutto carri armati, l’Afrikakorps al comando del leggendario maresciallo Erwin Rommel detto «Wüstenfuchs», la volpe del deserto. Per parecchi mesi Rommel riuscí a manovrare con successo i suoi carri tanto che Mussolini già immaginava un ingresso trionfale ad Alessandria. Da una ditta fiorentina s’era fatto forgiare una spada a doppio filo riccamente istoriata con elsa e fregi in oro; era stata battezzata nientemeno che «spada dell’Islam». Una foto famosa lo ritrae mentre la brandisce con fierezza a Tripoli in sella a un superbo cavallo con la gualdrappa nera ornata dal fascio littorio, una specie di prova generale, teatro. Le cose però andarono come andarono e nella primavera del 1943 la campagna d’Africa finí dopo aver perso Cirenaica e Tripolitania − niente Alessandria, niente spada dell’Islam, niente benzina.

Durante un’incursione sulla base, mio padre era stato ferito da colpi di mitraglia sparati da un caccia britannico, uno Spitfire, aerei veloci, agili, capaci di dolorose punture. Niente di grave, i colpi non avevano leso parti vitali, ma le ferite s’infettarono come spesso accadeva in Africa prima della diffusione degli antibiotici, si minacciava la cancrena, venne rimpatriato. Mia madre un giorno seppe che non stava piú in Libia ma a Roma, all’ospedale militare. Corremmo a trovarlo − non ricordavo nemmeno com’era fatto − mi parve molto magro e nero, però sorrideva, mi dava dei colpetti sulla spalla con aria allegra. Credo che lo facesse per darci coraggio, contento soprattutto che la guerra per lui fosse finita. Non era cosí ma in quel momento nessuno di noi lo sapeva.

La bachelite, dunque. A pensarci meglio non so se quel materiale abbia davvero un odore cosí penetrante. Una volta, nel retropalco di un teatro, mi parve di sentirlo salire da un viluppo di cavi surriscaldati. Quell’odore comunque sulla nave era forte, riempiva la cabina anche se il piccolo oblò che dava sul ponte era quasi sempre aperto. Capitò che una sera, accompagnandosi con la chitarra, un giovanotto prese a cantare una canzone molto in voga, María la O, scoprii in seguito che l’aveva scritta il grande compositore Ernesto Lecuona, autore di centinaia di motivi, una specie di Gershwin cubano, che però, al contrario del vero Gershwin, preferiva languide tonalità in minore. Raccontava rimpianti, occasioni perdute, lacrime, sospiri, spandeva su tutto un velo di malinconia. Compresa María la O, re minore spaccato, nobile tonalità, la stessa del Requiem di Mozart, parole tristi, abbandoni, uomini crudeli, promesse infrante: «María la O, ya no más cantar | María la O, hora es de llorar, y de recordar | el tiempo feliz | de tus besos, que fugaz ya voló», Maria la O non è piú tempo di cantare ma di piangere, di ricordare il tempo felice dei tuoi baci, ormai svanito per sempre. Sembrava fatta apposta per dei poveri italiani con la guerra alle porte che avevano dovuto abbandonare case, beni e parenti. Naturalmente tutti questi pensieri li ho fatti dopo. Sul momento sentii solo che il motivo anche se sembrava cosí triste mi piaceva molto, ancora lo fischietto, talvolta.

Il giovanotto sul ponte mi pare che usasse un adattamento del testo in italiano, qualcosa come «Maria la O, lasciati baciar» o cose simili che del resto si assomigliano tutte perché anche in spagnolo ilusión fa rima con corazón e con pasión.

L’odore della bachelite durò fino allo sbarco a Napoli, cioè abbastanza a lungo per annidarsi nella memoria olfattiva che ha una tenacia tutta sua. Bisognava sbarcare tante valigie, che vennero caricate su una carrozzella, una sull’altra accanto al vetturino, legate con una grossa cinghia ma in modo cosí maldestro che appena il cavallo s’avviò diretto alla stazione delle ferrovie, rovinarono a terra, una − ma forse erano due − cadendo s’aprí sparpagliando il contenuto sulla banchina. Non ricordo bene che altro successe, ma lo spettacolo delle tante cose sparse a terra rimase a lungo nella mia memoria come l’immagine di un disastro senza rimedio.

È curioso il modo in cui il destino degli individui interseca i grandi eventi destinati a diventare storia; a noi italiani capita poi d’intrecciare le nostre vite alla storia, e alla guerra che della storia è parte fondamentale, in modo particolarmente difficile. Quando l’intera Europa fu dilaniata dalla guerra per la prima volta era il 1914. Un incosciente studente serbo, a Sarajevo, aveva ucciso a rivoltellate l’erede al trono imperial-regio e sua moglie. Fuoco alla miccia: era il 28 giugno, per una strana coincidenza lo stesso giorno in cui, un quarto di secolo dopo, sarebbe caduto l’S-M 79 di Italo Balbo. Il regno d’Italia sulle prime rimase neutrale. Ci vollero dieci mesi prima di capire se fosse piú conveniente schierarsi con le potenze dell’Intesa o con gli imperi centrali. Alla fine si scelse la Triplice Intesa perché dovevamo completare l’unità della penisola a Nord-Est – dunque contro l’Austria-Ungheria − e anche perché Francia e Gran Bretagna erano alleati naturali, cosa che Mussolini trascurò di considerare nel 1940. In una parola, il destino di milioni di italiani fu di fronteggiare nel 1915 gli austro-tedeschi, salvo averli poi come alleati nella guerra del 1940 combattuta invece contro gli anglo-americani.

Galeazzo Ciano racconta che il 9 giugno 1940, quando dovette consegnare la dichiarazione di guerra all’ambasciatore di Francia André François-Poncet, sia lui sia l’ambasciatore avevano le lacrime agli occhi. I diari di Ciano non sono sempre attendibili, ma in questo caso, non so bene perché, gli credo. O meglio: in parte lo so perché. Poncet nelle sue memorie racconta l’episodio in termini analoghi, non ricordo se parli anche di lacrime, di sicuro però riferisce di una forte commozione e, credo, di una specie di goffo abbraccio finale. La mia fiducia in questa pagina di Ciano dipende anche dal fatto che la mia famiglia, ebraica da parte di una nonna materna, ha, per il ramo paterno, origine provenzale nemmeno tanto remota.

Secondo un’altra possibile ricostruzione, la vera origine del nome, a parte le famose stalle di Augias che però sono un po’ troppo lontane, si troverebbe in Catalogna. Ausías March (1400-1459) è stato un poeta e cavaliere medievale spagnolo. Originario di una famiglia della piccola nobiltà si meritò il titolo di «Petrarca de Catalunya».

L’origine provenzale è una faccenda delicata perché la vasta regione di cui la Provenza fa parte – Paca, nell’acronimo francese: Provence - Alpes - Côte d’Azur – è una delle piú conservatrici, oggi serbatoio di voti del Front National. Un certo Joseph Augias fu, verso la fine del XVIII secolo, il braccio destro di una specie di Robin Hood locale che aveva il pittoresco nome di Gaspard de Besse (Besse-sur-Issole era il borgo natio). Gaspard, con la sua banda di bravi della zona, imperversava lungo le vie per assalire le carrozze dei ricchi e distribuire il bottino tra i poveri, che lo acclamavano «brigand pour la France, héros pour la Provence». Un po’ come il leggendario bandito di Sherwood, un po’ come Zorro, il brigante eroe della Provenza per qualche tempo si fece beffe della gendarmerie, ma bruciò rapidamente la sua vita, come anche quella del suo luogotenente Joseph Augias, mio infelice antenato: erano entrambi poco piú che ventenni quando andarono alla forca, sulla piazza di Aix-en-Provence. Secondo una piccante annotazione, pare che Gaspard fosse l’amante della moglie di Joseph: avevano condiviso la stessa donna, prima della stessa forca.

Un altro inquieto antenato si chiamava Dominique. Lui invece serví l’imperatore: fu ufficiale napoleonico impegnato in varie campagne. Non si distinse in modo particolare, ma bastò l’essersi arruolato in un reggimento dell’usurpatore, per farsi odiare in un ambiente fortemente filomonarchico.

Vennero il Congresso di Vienna e la Restaurazione, la disfatta di Waterloo e l’esilio a Sant’Elena, Napoleone era vivo ma peggio che se fosse morto. Se fosse caduto in battaglia lo avrebbe circonfuso l’aura degli eroi, le quotidiane umiliazioni che dovette patire nell’infame Sant’Elena ne fecero invece solo la spenta ombra di ciò che era stato.

Prima ancora che questo sia completamente chiaro, i compaesani vogliono far pagare al povero Dominique il suo tradimento; prestando servizio sotto i vessilli dell’orco corso, il giovanotto s’era allontanato dalle consuetudini, prima ancora che dalle prevalenti inclinazioni politiche, dei luoghi. Il baldanzoso ufficialetto è perspicace, capisce al volo e si rifugia in Italia, per l’esattezza in Ancona. Ed eccoci qui.

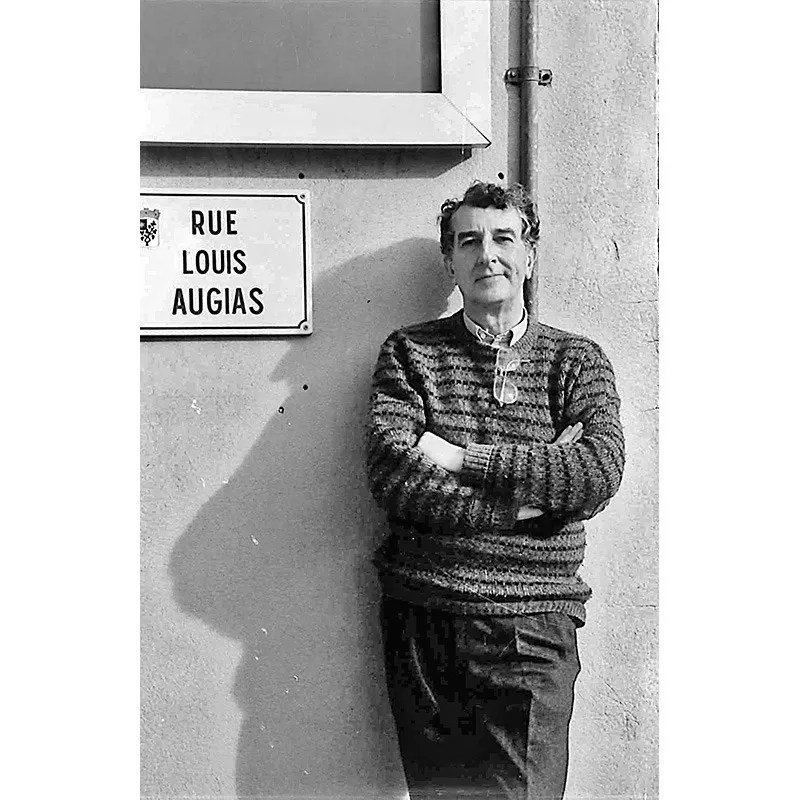

Qualche anno fa, al culmine della mia popolarità televisiva, il sindaco di Hyères (dipartimento del Var) ebbe la gentilezza di organizzare in mio onore un ricevimento nel municipio. L’apparato repubblicano era perfetto: i trionfi di bandiere, l’albo d’oro del Comune aperto su un leggio, una piccola folla, il rinfresco, mancava solo una banda che intonasse La Marsigliese. Il sindaco aveva raccolto nelle vicinanze un buon numero di Augias, bambini e anziani compresi.

Pronunciai qualche parola di ringraziamento e per alleggerire l’atmosfera aggiunsi che ero felice di trovarmi fra tanti appartenenti allo stesso ceppo. Imprudente, dissi anche che avrei approfittato del breve soggiorno per cercare se per caso mi spettasse da qualche parte una piccola eredità. Di colpo i volti sorridenti si fecero tesi, mi raggiunse fin sul palchetto il gelo del sospetto. Capii che su certe cose è bene non scherzare, sciolsi rapidamente l’equivoco come meglio potei. È preferibile fermarsi al povero Joseph penzolante dal suo cappio, héros pour la Provence.

Di un altro Augias si può dire qualche parola, parlandosi di anni piú recenti. Si chiamava Corrado come me – meglio: io mi chiamo Corrado come lui.

Corrado, l’altro Corrado, è il primo a sinistra nella foto, accanto ha suo fratello Umberto, quindi un altro fratello, il piú piccolo, Carlo, mio padre. Al centro e sulla destra le due figlie femmine, Clara e Luisa. Ciò che colpisce nella foto è l’aria. Nessuno sorride, tutti fissano l’obiettivo quasi accigliati, consapevoli dell’importanza di essere ritratti. Il pater in uniforme con sciabola d’ordinanza, la mater eretta nel busto, un ventaglio nella destra. La composizione arieggia quella delle famiglie nobili o addirittura reali. Ci si può vedere ciò che a una famiglia della media borghesia di un secolo fa stava piú a cuore: la ricerca della dignità.

Le camicie nere che sfilarono a Roma il 28 ottobre del 1922 furono sorvolate da una squadriglia di tre biplani, uno dei tre era pilotato dal tenente di cavalleria Corrado Augias, poco piú che ventenne anche lui. L’aeronautica militare non esisteva come arma indipendente. I piloti venivano da varie specialità dell’esercito, genio o appunto cavalleria come mio zio. L’arma detta azzurra è nata dopo, figlia del fascismo. Il tempo era maturo, l’aviazione piaceva a Mussolini per la sua modernità, era veloce, nuova come il regime da lui inaugurato: nel 1923 la Regia aeronautica divenne un’arma a sé stante, Italo Balbo ministro dell’Aviazione.

Quanto a Corrado smise l’uniforme della cavalleria e divenne pilota militare a tempo pieno. Era un uomo ardimentoso, pilotava il suo trabiccolo di legno e tela con grande perizia, tentato dalle acrobazie. Un giorno, mentre provava il cosiddetto «giro della morte», il motore s’imballò e la morte arrivò sul serio: precipitò non lontano da Palo, sulla costa del Lazio, poco lontano da dove si dice sia morto Caravaggio per certe febbri perniciose o per mano omicida.

Mio padre Carlo ripeteva un curioso aneddoto relativo a Napoleone che non ho mai trovato nei libri sul Grande corso. Quando Napoleone si proclamò imperatore dei francesi in Notre-Dame, strappando dalle mani di papa Pio VII la corona, la cerimonia venne accompagnata da grandiosi festeggiamenti. Tra questi ci fu un grande pallone aerostatico, ideato da André-Jacques Garnerin pioniere dell’aviazione, che si levò superbo nel cielo di Parigi. Il pallone, assai decorato, recava in basso l’immagine di un’aquila che stri...