A cosa pensiamo quando pensiamo al calcio? Il calcio riguarda cosí tanti aspetti della nostra esistenza, tutti cosí complessi, contraddittori e conflittuali: memoria, Storia, luoghi, classi sociali, questioni di genere in ogni loro piú delicata sfumatura (la mascolinità soprattutto, ma sempre piú anche la femminilità), identità famigliare, tribale e nazionale, natura dei gruppi, sia quelli che compongono le squadre sia i loro tifosi. Riguarda le relazioni spesso violente, ma talvolta pacifiche ed esemplari tra il nostro gruppo di appartenenza e quelli degli altri.

Non ci sono dubbi che il calcio sia un gioco fatto di tattica. Richiede disciplina e costante allenamento, in modo che i singoli giocatori restino in condizione e – cosa ben piú importante – in modo che la squadra possa raggiungere e conservare una sua forma globale. Una squadra, infatti, è una griglia, un organismo dinamico, un intreccio di snodi flessibili che si scambiano posizione di continuo, cercando però di conservare intatta una struttura portante. E lo scopo della struttura di una squadra – indipendentemente dal possesso palla, dal fatto che si giochi all’attacco o in contropiede – è di occupare e controllare lo spazio. Questo aspetto del calcio ha evidenti analogie con l’occupazione militare del territorio; si tratta, in un certo senso, sempre di offensive e ritirate, di invasioni e assedi. Una squadra di calcio deve essere organizzata come un piccolo esercito: un’armata compatta, armonica, pronta e scattante, con una gerarchia ben definita. Come hanno già detto in molti il calcio è la prosecuzione della guerra con altri mezzi; anche se, a dire il vero, i mezzi del calcio sono piuttosto bellicosi: alla fine si deve vincere (oppure, qualche volta, eroicamente perdere)1.

Per Bill Shankly – idolo della mia adolescenza e allenatore del Liverpool dal 1959 al 1974 – il calcio è questione di fondamentali: controlla il pallone e dallo via, controllo e passaggio, controllo e passaggio. E quando i fondamentali sono combinati con movimento e velocità, quando facendo girare la palla chi è in possesso si ritrova ad avere sempre due o tre alternative, a quel punto può arrivare il gol. Vince chi fa piú gol. È semplicissimo. Ma come diceva l’immenso e compianto Johan Cruyff: «Giocare a calcio è molto semplice, ma giocare un calcio semplice è la cosa piú difficile di tutte».

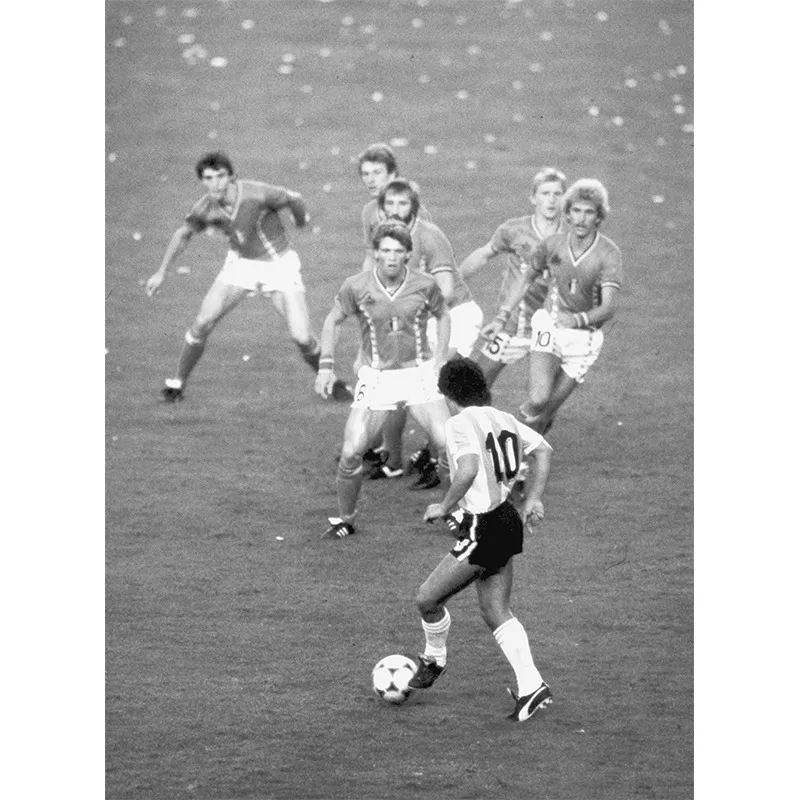

A differenza di sport come il golf e il tennis, o anche il baseball, il cricket e il basket, il calcio non è individualistico. Pur essendo chiaramente regolato da uno star system, fatto di giocatori celebrità che chiedono e ottengono ingaggi sempre piú alti, il calcio non riguarda mai soltanto il singolo, per quanto possa essere dotato; riguarda la squadra. La sua natura è collaborativa: i calciatori si muovono e s’incrociano di continuo, esistono gli uni per gli altri, e danno vita a quella griglia mobile che è l’essenza di una squadra. Una squadra può essere composta da giocatori di assoluto talento, come il Barcellona, ma anche da singoli con qualità tecniche inferiori che lavorano insieme come un gruppo solido, un’unità autarchica dove ciascuno conosce alla perfezione il proprio ruolo all’interno del meccanismo. Penso al Leicester City nella Premier League 2015-16 (che ha davvero restituito lo sport ai tifosi), o al Costa Rica durante i mondiali 2014 o all’Islanda degli europei 2016. Squadre in cui il tutto era chiaramente superiore alla somma delle parti.

Non è un caso che quando Jean-Paul Sartre cercò di riflettere sulla natura dell’organizzazione umana, lo fece rivolgendo il suo pensiero al calcio2. La libertà d’azione e d’iniziativa – ciò che Sartre chiama «prassi» – del singolo giocatore è subordinata alla squadra, è integrata in essa eppure la trascende: l’azione collettiva del gruppo permette il progredire dell’azione individuale attraverso l’adesione alle strutture organizzate della squadra. Un’incessante dialettica tra l’attività associativa e comune del gruppo e quella dei singoli giocatori, che la sostiene e insieme si perfeziona, la cui ragion d’essere trova senso solo per mezzo della squadra. Ovviamente a interessare Sartre è soprattutto il modo in cui l’organizzazione plasma il rapporto tra azione individuale e collettiva all’interno di una forma dinamica e mutante come quella di una squadra di calcio. I movimenti di ogni calciatore sono predeterminati dalla sua funzione – a seconda che si tratti di un buon portiere, un discreto difensore centrale, un regista o qualsiasi altra cosa –, ma tutte queste funzioni individuali si elevano fino a trascendere sé stesse nella pratica collaborativa e creativa di una squadra che gioca bene insieme. Quando il gioco di una squadra non gira, allora l’azione collettiva si riduce a essere la somma delle sue parti individuali atomizzate e tutto collassa, i giocatori se la prendono gli uni con gli altri e i tifosi incolpano i singoli. Pessimo atteggiamento, in tutti i sensi.

La natura essenzialmente collaborativa del calcio si estende anche ai rapporti sociali tra i giocatori, e alle differenze tra le squadre in cui ciascuno gioca per gli altri e quelle dove invece ognuno lo fa solo per sé: la dialettica tra il Barcellona di Lionel Messi e il Real Madrid di Cristiano Ronaldo, per intenderci. Volendo spiegarsi meglio, quello di cui sto parlando sono le modalità sociali formali all’interno di una squadra come unità operativa, come rete di relazioni in atto. Se una squadra funziona bene sul campo, ci sono buone probabilità che possa funzionare bene anche fuori. Non è però detto che questo accada. Sembra che alcuni tra i campioni del mondo nella Francia del 1998 non si rivolgessero nemmeno la parola, e il grande Eric Cantona non doveva certo essere un tipo tanto socievole quando ha radicalmente ridefinito lo stile del Manchester United dominatore della Premier League negli anni Novanta.

Visto poi il crescente multilinguismo e l’ampia forbice di culture dalle quali arrivano i giocatori (senza dire nulla rispetto alla giovane età in cui sono «prelevati»), mi chiedo di cosa possano parlare e quanto possano davvero condividere tra loro. A essere importanti in ogni caso sono le formalità che utilizzano all’interno del linguaggio comune del calcio.

Questi modelli sociali sono alimentati e al tempo stesso riflessi dalla vita di gruppo dei tifosi (e sono i tifosi a interessarmi piú di tutto; ma ci arriveremo). Che questo sport riguardi la sfera sociale lo dice anche il suo nome inglese originario: Association Football. Il calcio è la forma in cui si organizza il socius, la libera associazione di esseri umani, come descritta da Marx nel Capitale (sebbene, purtroppo, non stesse parlando del pallone). Il motivo per cui il calcio è cosí importante per molti di noi, risiede proprio nel suo essere un’esperienza profondamente aggregante, nel vivido senso di comunità che sa generare. Forzando forse un po’ troppo la mano potremmo dire che è il socialismo la forma politica che meglio gli si adatta. Perché nel calcio la libertà non si può esperire individualmente ma soltanto collettivamente. Per citare ancora una volta Bill Shankly – e gli stessi sentimenti si possono ritrovare nelle parole della leggenda brasiliana Socrates o di Paul Breitner, marxista e vincitore della coppa del mondo 1974 con la Germania Ovest, o dell’ex capitano dell’Argentina Javier Zanetti –, «Il socialismo in cui credo non è propriamente una questione politica. È un modo di vivere. È restare umani. Credo che l’unica soluzione per vivere in modo degno e avere davvero successo sia attraverso la collettività, quando tutti lavorano per gli altri e si aiutano tra loro e a fine giornata si divide quel che si è ottenuto». Brian Clough, che è stato sulle barricate durante tutto il periodo degli scioperi dei minatori inglesi negli anni Ottanta, una volta ha detto: «Per me il socialismo viene dal cuore. Non riesco a capire perché solo una parte della comunità debba avere l’esclusiva sullo champagne e sulle belle case». E come ha fatto notare Barney Ronay: «La maggior parte dei club della Premiership hanno le loro radici o nelle chiese o nei pub locali… È la miglior risposta all’idea tatcheriana che la società non esista»3.

Certo, questo sentimentalismo socialista appare un po’ ridicolo – una risata affettuosa, comunque – soprattutto pensando a quel pantano autocratico e corrotto che è la Fifa, l’organo che governa il mondo del calcio dalla sua sede nella borghesissima Zurigo. E fa ancor piú sorridere pensando al ruolo sempre piú influente del denaro nel calcio contemporaneo, in cui i giocatori sono incoraggiati – e in molti casi costretti – a comportarsi da mercenari dai loro avidi procuratori, in cui le squadre sono diventate parco giochi per megaricchi e potenti, in cui la devozione dei tifosi è ormai un valore monetizzabile e la loro lealtà data sempre per scontata. Questa è forse la contraddizione piú profonda al cuore del calcio. La sua essenza è nel gruppo e l’aggregarsi di giocatori e tifosi ha una marcata sfumatura socialista, eppure ormai nella sostanza c’è solo denaro, spesso denaro sporco che arriva da fonti discutibili e non rintracciabili. Il mondo del pallone è stato ormai completamente addomesticato, infarcito di sponsor e del marketing piú stupido e volgare (pensate alle interminabili pubblicità che interrompono la Champions League – Heineken negli Usa, Gazprom in Russia, e via dicendo – e ai continui spot di McDonald’s e Budweiser durante i mondiali). È uno spettacolo monetizzato e qualche volta insopportabile, tipico di quest’era del capitalismo in cui stiamo tutti cercando di sopravvivere (che la si voglia chiamare tardo capitalismo, capitalismo ancor piú tardo, dell’ultimo minuto o anche capitalismo della fine dei tempi). Può essere orrendo. Ma io resto comunque convinto che il calcio non sia solo questo. È una cosa molto piú importante. Per citare di nuovo Cruyff: «Perché non dovrebbe essere possibile vincere contro una squadra piú ricca? Non mi è mai capitato di vedere una mazzetta di soldi fare gol». Forse quello che ci unisce, come tifosi e amanti del gioco, è quanto di vero e insieme di illusorio esprime il sentimento di Cruyff.

Da un lato è necessario criticare con forza e consapevolezza la struttura corrotta, da azienda multinazionale, che tiene in piedi il calcio. Lo si può fare servendosi degli strumenti del pensiero marxista, analizzando i flussi di capitale e le ineguaglianze nella distribuzione dei mezzi di produzione, oppure riflettendo sul peso delle relazioni di potere à la Foucault. Un’analisi di questo secondo tipo non dovrebbe dimenticare di prendere in considerazione il legame intrinseco del calcio con la violenza, con la guerra, con il colonialismo, il razzismo, con forme di nazionalismo atavico e retrogrado (come quelle evidenziate dagli orribili scontri tra tifoseria inglese e russa durante gli europei 2016, ma gli esempi altrettanto tristi sarebbero un’infinità). La necessità di avanzare queste critiche è quanto mai urgente, vista la prospettiva deprimente dei prossimi due campionati del mondo che si disputeranno in Russia e in Qatar nel 2018 e nel 2022, entrambi simbolo della corruzione endemica della Fifa.

È però anche necessario riportare al centro dei discorsi sul calcio la poetica espressa dalla sua essenza, che è di una bellezza a tratti commovente. Come ha detto l’allenatore dell’Argentina Marcelo Bielsa (per alcuni una fonte d’ispirazione, ad esempio per il tecnico del Tottenham Mauricio Pochettino, per gli altri un genio sregolato): «L’essenza del calcio è il gesto al servizio della bellezza»4. Perché di bellezza si tratta: la bellezza dei calciatori, il verde avvolgente del manto erboso tagliato dalle linee di gesso bianco, precise e geometriche, la bellezza delle forme in continuo mutamento, dei movimenti accordati alla perfezione, del disegno in atto e degli infiniti intrecci che si generano sul campo, la bellezza degli striscioni e delle bandiere sventolate dai tifosi, del suono, del ritmo e della forza delle canzoni che intonano. In tutto ciò vive la grazia dei gesti e dell’eleganza quando sono naturali e talvolta involontari. Penso, ovviamente, a un giocatore come Zinedine Zidane, soprattutto per come lo hanno mostrato nel loro meraviglioso film del 2006 Philippe Parreno e Douglas Gordon, ma anche al portamento e allo straordinario incedere di Roberto Baggio, Paolo Maldini, Thierry Henry, Andrea Pirlo e Andrés Iniesta. E penso anche alla grazia assoluta con cui un’intera squadra può muoversi, per esempio la Germania durante il primo tempo della Destruktion, il 7 a 1 inflitto al Brasile durante i mondiali 2014. L’impressionante semplicità del gioco tedesco: controlla e passa, controlla e passa, muoviti nello spazio, smarcati e ricevi, tira, gol.

Spesso si dice del calcio che sia lo sport piú bello al mondo, senza però aggiungere altro. Dove si nasconde la sua bellezza e in cosa consiste davvero? In questo piccolo libro mi servirò di ciò che i filosofi chiamano fenomenologia per cercare di dare qualche risposta a queste domande. La fenomenologia è un atteggiamento filosofico che nasce all’inizio del xx secolo, con gli scritti di Husserl, e arriva alla sua maturità esistenzialista con l’opera di Heidegger, Sartre e Merleau-Ponty. È piuttosto facile da spiegare: la fenomenologia è la descrizione di quanto si manifesta durante le nostre esistenze quotidiane. È il tentativo di elevare a oggetto di riflessione quello che ci lasciamo sfilare accanto in vite perlopiú felicemente ignare. Il tentativo di rendere esplicito ciò che nella nostra esperienza diamo per scontato. Per questo Merleau-Ponty descrive la fenomenologia come un modo per reimparare a guardare il mondo. L’approccio fenomenologico ci porterà a definire una poetica del tempo, dello spazio, delle relazioni, degli scontri e di tutti gli elementi che per William James compongono «questa misteriosa vita sensoriale», e che sono la base della molteplicità dell’esperienza calcistica. La mia speranza è che cosí facendo sarà possibile guardare a questo sport con occhi leggermente diversi.

Come arrivare a un compromesso tra l’esigenza di portare una critica al mondo del calcio e la possibilità di definirne una poetica? Si può risolvere il conflitto tra la forma aggregante e socialista del calcio e il capitalismo predatorio che ormai lo assedia? A questo punto potrei lavarmene le mani e cavarmela dicendo «è un problema che va ben oltre le mie possibilità». Ma sarebbe un po’ troppo facile. Credo che in fondo questa contraddizione debba essere lasciata aperta, non tanto come una tensione dialettica irriducibile, quanto come una ferita non rimarginata, che brucia all’inizio di ogni partita, ogni competizione, stagione dopo stagione. Il calcio ci travolge e ci dà gioia e al tempo stesso ci esaspera e ci disgusta. Piacere e fastidio sono entrambi sentimenti comprensibili di fronte a una partita, e in ogni incontro che guardiamo si alternano incessantemente. In questo libro però voglio concentrarmi soprattutto sul piacere, sulla poesia del calcio, tracciando la fenomenologia di un gioco meraviglioso.

Per fugare ogni dubbio, non ho nessuna intenzione di provare a scrivere una «filosofia del calcio», definendo una serie di assiomi, categorie o principi – men che meno un sistema – che si possano desumere guardando una partita5. Anzi, la tradizione filosofica alla quale mi sento piú affine – la fenomenologia appunto – fa esa...