La Notte delle Catene cade una volta a settimana, il giovedí. Una volta a settimana per sessanta donne arriva il momento cruciale. Per alcune di quelle sessanta il momento cruciale arriva di continuo. Per loro è la prassi. Per me è arrivato una volta sola. Mi hanno svegliata alle due del mattino, incatenata e contata, Romy Leslie Hall, detenuta W314159, e messa in fila con le altre per un’intera notte di viaggio su per la valle.

Mentre il nostro cellulare usciva dal perimetro della casa circondariale, mi sono incollata alla grata di sicurezza del finestrino per cercare di guardare il mondo. C’era ben poco da vedere. Sottopassaggi e rampe d’accesso, viali bui e deserti. Per strada non c’era anima viva. Transitavamo in un momento della notte cosí remoto che i semafori avevano smesso di passare dal verde al rosso e si limitavano a un continuo giallo lampeggiante. Ci ha affiancato una macchina. Aveva i fari spenti. È sfrecciata accanto al cellulare, una cosa scura con un’energia demoniaca. Nella casa circondariale c’era una ragazza del mio blocco che s’era beccata l’ergastolo soltanto perché guidava. Non era stata lei a sparare, diceva a chiunque le desse ascolto. Non era stata lei a sparare. Lei guidava soltanto. Punto e basta. Avevano letto la targa con le telecamere. Ce l’avevano sul sistema di videosorveglianza. Un’immagine dell’auto, ecco cosa avevano, che procedeva lungo una strada, prima con i fari accesi, poi con i fari spenti. Se il guidatore spegne i fari, c’è premeditazione. Se il guidatore spegne i fari, è omicidio.

Se ci trasferivano a quell’ora un motivo c’era, ce n’erano tanti, di motivi. Potendo ci avrebbero sparato fino al carcere dentro una capsula spaziale. Tutto pur di risparmiare alla gente perbene lo spettacolo di una banda di donne ammanettate e incatenate a bordo di un cellulare.

Qualcuna delle piú giovani piagnucolava e tirava su col naso mentre imboccavamo la superstrada. C’era una ragazza dentro una gabbia che sembrava all’ottavo mese, il pancione cosí grosso che avevano dovuto aggiungere un pezzo di catena per bloccarle le mani sui fianchi. Singhiozzava e tremava, il viso imbrattato di lacrime. La tenevano in gabbia per l’età, per proteggerla da noi altre. Aveva quindici anni.

Una donna seduta piú avanti si è girata verso la ragazza che piangeva nella gabbia e ha fatto un sibilo come se spruzzasse l’insetticida contro le formiche. Vedendo che non funzionava, si è messa a urlare.

– Chiudi quella fogna!

– Cazzarola, – ha detto la persona di fronte a me. Io sono di San Francisco e trans ne ho visti tanti, ma quello sembrava proprio un uomo. Le spalle occupavano tutto il corridoio fra i sedili, e aveva un filo di barba che scendeva lungo la mandibola. All’istituto giudiziario doveva essere stato nella sezione protetta, il reparto di massima sicurezza dove tengono le maschie. Era Conan, che avrei poi imparato a conoscere.

– Cazzarola, è una bambina. Lasciala piangere.

Quell’altra ha detto a Conan di stare zitto, hanno iniziato a litigare e sono intervenuti gli agenti.

C’è chi, nei giudiziari come nei penali, detta le regole per tutte, e la donna che imponeva il silenzio era tra queste. Se segui le regole, loro ne inventano altre. Ti devi battere, altrimenti non ottieni niente.

Io a non piangere l’avevo già imparato. Due anni prima, quando mi avevano arrestata, piangevo senza ritegno. La mia vita era finita e lo sapevo. Era la prima notte in galera e continuavo a sperare che quella situazione da incubo finisse, che mi sarei svegliata una buona volta. Continuavo a non svegliarmi in qualcosa di diverso dai materassi puzzolenti di piscio e dalle porte che sbattevano, dalle pazze che urlavano e dagli allarmi. La ragazza in cella con me, che pazza non era, mi aveva scrollata in malo modo per attirare la mia attenzione. Io avevo alzato gli occhi. Si era girata di spalle e aveva sollevato la camicia da carcerata per farmi leggere il tatuaggio sopra il culo. Diceva:

Con me aveva funzionato. Avevo smesso di piangere.

Era stato uno dei momenti belli che avevamo vissuto in cella. Voleva aiutarmi. Non è da tutti riuscire a chiudere la bocca e io ci avevo provato, anche se non ero la mia compagna di cella, che poi ho finito per considerare una specie di santa. Non per il tatuaggio ma perché teneva fede all’impegno.

Gli sbirri mi misero con un’altra bianca sul cellulare. La mia vicina di posto aveva lunghi capelli castani lucidi e flosci e il sorrisone tremendo della pubblicità di uno sbiancante per i denti. Sono in poche nei giudiziari come nei penali ad avere i denti bianchi, e lei non faceva eccezione, solo che sfoderava quel sorriso enorme e fuori luogo. Non mi piaceva. Dava l’idea che le avessero asportato un pezzo di cervello. Si presentò con nome e cognome, Laura Lipp, e disse che da Chino la stavano trasferendo su a Stanville, come se né io né lei avessimo niente da nascondere. Dopo di lei nessuna si è piú presentata con nome e cognome né ha cercato di fornire al primo colpo un resoconto piú o meno credibile della propria persona, nessuna l’avrebbe fatto, inclusa la sottoscritta.

– Lipp, con due p, è il cognome del mio patrigno, che ho preso in un secondo momento, – mi disse, come se gliel’avessi chiesto. Come se una cosa del genere potesse interessarmi, allora o in generale.

– Il mio vero padre era un Culpepper. Dei Culpepper di Apple Valley, non di Victorville. Sai, a Victorville c’è un Culpepper che fa il calzolaio, ma non siamo parenti.

Sul cellulare non bisognerebbe parlare. La regola non la fermava.

– La mia famiglia vive a Apple Valley da tre generazioni. Dal nome si direbbe un posto magnifico, vero? Ti sembra di sentire l’odore dei meli in fiore e il ronzio delle api e pensi subito al sidro di mele fresco e alla torta di mele calda. Le decorazioni di Halloween cominciano a venderle a luglio da Craft Cubby, foglie colorate e zucche di plastica: ma è soprattutto la cottura e la preparazione di meth la tradizione di Apple Valley. Non nella mia famiglia. Non vorrei che ti facessi un’idea sbagliata. I Culpepper sono persone che si rendono utili. Mio padre era proprietario di un’impresa edile. Mica come la famiglia di mio marito, che… Oh! Guarda! La Montagna Magica!

Stavamo passando davanti alle arcate bianche di un ottovolante sull’altro lato della superstrada multicorsia.

Quando mi ero trasferita a Los Angeles, tre anni prima, quel luna park mi era sembrato il portale verso la mia nuova vita. Saltava subito all’occhio sfrecciando sulla superstrada verso sud, luminoso, orribile ed elettrizzante, ma ormai non aveva piú importanza.

– Nel mio blocco c’era una signora che rubava i bambini alla Montagna Magica, – disse Laura Lipp, – lei e quel maniaco del marito.

Aveva un modo tutto suo di scostare quel lenzuolo lucido di capelli senza usare le braccia, quasi fosse attaccato al resto del corpo con la corrente elettrica.

– Mi ha raccontato come facevano. La gente si fidava di lei e del marito perché erano vecchi. Hai presente, no, due simpatici vecchietti perbene, e magari capitava che una madre avesse i figli che correvano in tre direzioni diverse e quando partiva all’inseguimento di uno, la vecchietta che se ne stava lí a sferruzzare – avevamo il letto a castello insieme al California Institute for Women e mi ha raccontato tutta la storia – si offriva di tenerne d’occhio un altro. Appena la madre spariva dalla circolazione, il bambino veniva scortato in bagno con un coltello sotto il mento. La vecchietta e il marito avevano un sistema collaudato. Al bambino mettevano una parrucca, gli cambiavano i vestiti e poi quei due vecchi schifosi portavano via di peso il poveretto dal luna park.

– Che orrore, – dissi io, cercando di allontanarmi il piú possibile da lei nonostante le catene.

Ho un figlio anch’io, Jackson.

Voglio bene a mio figlio ma è difficile pensare a lui. Mi sforzo di non farlo.

Mia madre mi ha chiamato come un’attrice tedesca che a un talk show televisivo disse a un rapinatore di banca che le piaceva parecchio.

Tantissimo, disse l’attrice, lei mi piace tantissimo.

Anche lui, come l’attrice tedesca, era al talk show per essere intervistato. Di norma gli intervistati non parlavano fra loro mentre stavano seduti alla sinistra dell’intervistatore. Nel corso del programma si erano spostati poco alla volta verso l’esterno dell’inquadratura.

Si comincia dall’esterno, mi aveva detto una volta un coglione parlando delle posate. Io certe cose non le avevo mai imparate, né me le avevano insegnate. Mi pagava per stare con lui e i soldi di quello scambio non gli sembravano ben spesi se non trovava tanti piccoli sistemi per umiliarmi nel corso della serata. Quella sera uscendo dalla sua camera d’albergo presi un sacchetto appoggiato vicino alla porta. Lui nemmeno se ne accorse, pensava di aver finito il turno di mortificazione e di potersi godere il letto dell’albergo. Era un sacchetto di Saks Fifth Avenue e dentro ce n’erano tanti altri, tutti con dei regali per una donna, sua moglie, immaginai. Vestiti pacchiani e costosi che non avrei mai messo. Appena uscita dalla hall ficcai il sacchetto dentro un bidone dell’immondizia e andai alla macchina, che avevo parcheggiato a vari isolati di distanza, in un garage sulla Mission, perché volevo che quel tizio non sapesse niente di me.

La sedia piú esterna del set televisivo era occupata da un rapinatore di banche che partecipava al programma per parlare del suo passato, e l’attrice cinematografica tedesca che sarebbe stata intervistata dopo di lui si girò verso il rapinatore di banche e gli disse che le piaceva.

Mia madre mi ha chiamato come quell’attrice, che parlava con il rapinatore di banche anziché con l’intervistatore.

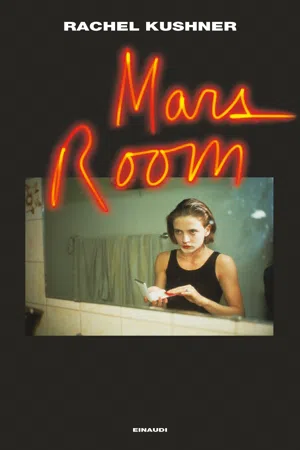

Secondo me l’aveva divertito che avessi rubato il sacchetto. Dopo quella volta mi volle vedere regolarmente. Voleva il pacchetto fidanzata, che secondo tante donne che conoscevo significava il massimo: quelli cosí ti pagavano un anno d’affitto, e anticipato; bastava accalappiarne uno e ti sistemavi. All’appuntamento ci ero andata solo perché la mia vecchia amica Eva mi aveva convinto. Certe volte i desideri degli altri sono desiderabili, per un attimo, finché non sfumano davanti ai tuoi, di desideri. Quella sera, mentre il palo in culo della Silicon Valley fingeva che ce la intendessimo come due fidanzati – nel senso che mi trattava come una pezza da piedi, diceva che la mia era una bellezza «ordinaria», usava i suoi soldi per farmi sentire inferiore, come se avessimo una relazione ma, siccome mi pagava, era lui a stabilire i termini del rapporto e poteva permettersi di impormi che cosa dire, come camminare, cosa ordinare, quale forchetta usare, come fingere quando fingevo di godere –, mi resi conto che il ruolo della fidanzata non faceva per me. Avrei continuato a sbarcare il lunario con la lap dance al Mars Room di Market Street. Non m’interessava che fosse un lavoro onesto, m’interessava solo che non mi facesse vomitare. Dalla lap dance avevo imparato che sculettare era piú facile che parlare. Siamo tutti diversi quando si tratta di standard personali e di quello che abbiamo da offrire. Io non so fingere di esserti amica. Volevo che nessuno mi conoscesse, anche se a un paio di uomini ho dato le briciole. Jimmy il Barba, il portiere, che voleva una cosa sola: dovevo fingere che il suo umorismo sadico fosse normale. E Dart, il direttore di notte, perché eravamo tutti e due fissati con le auto d’epoca e diceva sempre che voleva portarmi all’Hot August Nights di Reno. Erano solo chiacchiere e lui era solo il direttore di notte. Altro che Hot August Nights. Certe manifestazioni automobilistiche non facevano per me. Sono andata alle gare sul circuito di terra battuta di Sonoma con Jimmy Darling a mangiare hot dog e bere birra alla spina mentre le auto da corsa sparavano fango contro la rete metallica.

Certe ragazze del Mars Room volevano i clienti fissi e facevano di tutto per coltivarseli. Io no, anche se alla fine uno l’ho trovato lo stesso, Kurt Kennedy. Kennedy lo Schizzato.

A volte penso che San Francisco sia maledetta. Piú che altro penso che sia un buco di culo deprimente. Dicono che è bella, ma la bellezza è visibile solo a chi ci mette piede per la prima volta e invisibile a chi ci è cresciuto. Come la baia azzurra intravista dai passaggi coperti delle case lungo la strada che abbraccia il Buena Vista Park. In seguito, dalla prigione, avrei rivisto quel panorama quasi girassi per la città come un fantasma. Casa per casa, avrei guardato tutto quello che c’era da vedere, premendo il viso contro i cancelli dei passaggi coperti di quelle ville vittoriane che costeggiavano il margine orientale del Buena Vista Park, l’azzurro dell’acqua stemperato da un velo residuo di nebbia, da un bacio d’umidità, da un bagliore. Non avevo un debole per quei panorami quand’ero libera. Da ragazzina, quel parco era un posto dove bevevamo. Dove i signori attempati andavano in cerca d’avventure, e s’imboscavano sui materassi nascosti tra i cespugli. Dove i ragazzi che conoscevo menavano quei signori in cerca d’avventure, e una volta ne avevano buttato uno dallo strapiombo dopo avergli spillato una cassa di birra.

Dalla Decima Avenue di Moraga, dove da piccola abitavo con mia madre, si vedevano il Golden Gate Park, poi il Presidio, i punti rosso opaco del Golden Gate Bridge e, alle spalle, le ripide falde verde stropicciato delle Marin Headlands. Sapevo che chiunque altro al mondo considerava il Golden Gate Bridge una cosa straordinaria, mentre per me e i miei amici non contava niente. Noi volevamo sballarci e basta. Per noi la città era dita di nebbia umidicce che s’infilavano dentro i vestiti, sempre quelle dita umidicce, e grosse scogliere di foschia bagnata che rotolavano giú per Judah Street mentre vicino ai binari insabbiati del tram aspettavo l’N che la sera tardi passava solo una volta all’ora, aspettavo e aspettavo con l’orlo dei jeans incrostato di fango, il fango del...