- 144 pagine

- Italian

- ePUB (disponibile su mobile)

- Disponibile su iOS e Android

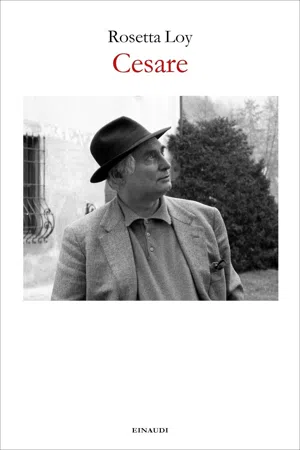

Cesare

Informazioni su questo libro

Cesare Garboli era un critico folgorante, che scriveva per capire. Rosetta Loy è una grande scrittrice che ci racconta il loro incontro; e l'affinità assoluta, piú lunga di una vita. I silenzi nella casa dell'entroterra toscano e le serate con la pioggia che riga i vetri, i gatti ad accompagnarli ovunque, a eccezione di quelli neri, presaghi di nefaste profezie. In questa memoria sentimentale Cesare appare sia tra le pagine dei suoi libri che nelle sue furie imprevedibili. Da adolescente con il ciuffo davanti agli «occhi stupefatti e sbarrati che fissano incantati il futuro che li aspetta», al trentenne inviato in Vietnam, che non riesce a scrivere nemmeno una riga, stravolto dall'orrore che gli si presenta davanti. O mentre dà battaglia sulla scacchiera a Carlo Caracciolo in interminabili partite che lo vedono impegnato con regine, re, alfieri e pedoni. Grande amico di Natalia Ginzburg, Elsa Morante e Fellini. Lettore dall'intelligenza inarrivabile e uomo di infuocate passioni. Questo libro non è una resa docile al ricordo, ma il suo contrario. Perché, come scrive Metastasio nel celebre sonetto molto amato da Cesare, «Siam navi all'onde algenti, | lasciate in abbandono. | Impetuosi venti | i nostri affetti sono, | ogni diletto è scoglio. | Tutta la vita è mar».

Tools to learn more effectively

Saving Books

Keyword Search

Annotating Text

Listen to it instead

Informazioni

1.

2.

«Dei saggi e articoli qui raccolti, tre sono stati scritti per impulso spontaneo (Il dottor Zivago, Il mondo è quello che è, Autobiografia di Antonioni), e tra questi i primi due non sono mai stati pubblicati prima d’ora. Di altri tre è stata almeno spontanea la scelta del tema (Tutta una trascendenza, Gramsci come Tasso, Gli orrori sono orrori). Gli altri mi sono stati commissionati. Uno imposto da una piccola ribellione interiore (Il male estetico). E davanti alla confusa crescita di un libro che, in se stesso, non è nato come un libro, ma lo è diventato col passare del tempo, è forse giusto che io cerchi di spiegare come andarono le cose.In primo luogo, piú dei libri mi hanno sempre interessato, almeno in passato, le persone. Piú della “letteratura”, tutto quello che la letteratura nasconde e rivela. Pacifico quindi che mi piacesse togliere ai libri la loro maschera, la loro empia e sacerdotale veste di attori. È questa una vocazione alla “critica letteraria”? Questo è esercitarsi nella “critica”? Ma a rigore, in questo caso bisognerebbe applicarsi alla critica come a una scienza esatta, coi suoi principî, le sue leggi, le sue deduzioni, i suoi commi, i suoi 0.0., 0.1., 1.1., 1.2… Ma per essere filologi o autentici “critici”, se giovani bisogna essere un po’ divisi da se stessi, un po’ collezionisti. Comunque bisogna saper convogliare la propria voracità di vita, isolarla, metterla da qualche parte, trasferirla, sfogandola nel cibo, nella famiglia, nella campagna, nelle donne, nelle farfalle, in un qualche accidente correlativo.E poi a stabilire com’è fatta una stoffa, quanto di lana, quanto di cotone, se non si ha bottega, o qualche pratico interesse a farlo, ci si annoia. Fosse una necessità, la letteratura, un mestiere utile. È praticando questo genere di attività, invece (“manca la critica” è ormai diventato un ritornello), che si capisce quanto siano appropriate, oggi, tempestive, le vacanze di un’élite, di una civiltà letteraria, di cui non c’è alcuna richiesta, alcun bisogno. La letteratura è giunta a un punto di crisi, le manca l’aria, l’ossigeno, proprio nel momento in cui ci si è accorti che i valori della cultura sono “utili”. Non reali, come era stato nella civiltà classica e poi umanistica, ma “utili”. È vero, la cultura appartiene alla prassi, è una fabbrica e non un giardino. Ma diventa utile soltanto in tempi di barbarie. Scrivere senza una finalità politica, utilitaria, è oggi da imbecilli. Mentre un’operazione virtuosa, un po’ vacua e un po’ sublime, lo scrivere disinteressatamente, quando teneva la scena il vecchio Capitale dalla faccia cattiva, comprimaria una borghesia orgogliosa delle sue cieche certezze, persuasa del bene dell’ignoranza, tirannica nonna di vista corta e grande carattere… Allora non erano ancora nati gli “intellettuali”. Un poeta, un artista, un critico era un letterato. E facesse pure il superuomo, tanto lo si sapeva che era un fanciullino, un bambino capriccioso con la testa tra le nuvole. Un perditempo. O un buffone, da ridere sopra le sue mattàne. O da guardare con rispetto, qualche volta, se parlava difficile o vestiva pulito. O magari da viziare, da ungere. Il Novecento esordiva ottocentesco, teorizzando la divisione dei compiti, la distribuzione delle competenze, la circolazione delle categorie. A te Dio, a me Mammona. La fetta di Dio toccava alla letteratura, che, cresciuta, diventata grande, aveva nel frattempo perduto ogni ricordo dei primi passi in fasce negli studi dei notai».

«[…] M’accorgo di stare oltrepassando oltre ogni decenza i confini del preambolo introduttivo, e di sfiorare addirittura il capitolo di storia letteraria […] Quello che eterneggia mi è poco congeniale. Piú volentieri, entro nell’ordine d’idee che niente è piú sacro di ciò che non è stato ancora redento dallo stile, non ancora raggiunto dall’intelligenza».

«[…] Il tempo è volato dal giorno in cui conobbi Delfini sul lungomare di Viareggio (nel 1946), – scrive Cesare; – io avevo 17 anni e lui 39, ma sono stato un ragazzo, sotto certi aspetti, precoce; e la seduzione che egli seppe esercitare su di me, appena lo incontrai, si protrasse poi indisturbata e intatta per un motivo forse piú basso, o piú nobile, dell’amicizia. C’era qualcosa come una curiosità fenomenologica, nella mia amicizia per Delfini, se posso rubare questo vocabolo alla filosofia (e a una filosofia cosí pasticciona). Nei limiti e nelle modalità in cui si manifestava, Delfini era un oggetto che la mia coscienza non poteva fare a meno di dare a se stessa; e, in come si manifestava, percepivo il rivelarsi di una verità assoluta. Ciò che mi attirava, e fece subito breccia, era il narcisismo. Oggi narcisisti lo siamo tutti; e non c’è piú nulla di strano, o di significativo, nell’essere afflitti da un male che si è diffuso inarrestabile insieme ai pavimenti di cotto e al diritto d’opinione. Ma Delfini era afflitto da narcisismo incurabile in un tempo in cui questa malattia non si era ancora massificata; era (ecco il punto) narcisista non di libido ma di volontà, cioè meno narcisista di natura di quanto non lo volesse essere per partito preso. Era dunque in anticipo. Il narcisismo nasceva da un luogo remoto di frustrazione e da una vulnerabilità disperata, comportandosi, grazie a una reazione di grande purezza, come un blocco sentimentale e affettivo. Dare e chiedere il cuore era un’incapacità che aveva le sue radici lontano, ma, col tempo, si era corazzata murandosi nella volontà di non avere mai bisogno di niente e di nessuno (p. VI).[…] Lo ritrovavo a notte fonda, o poco prima di giorno, quando rientravo a casa fischiettando “Long ago and far away” o “C’est si bon”, con la solitudine dei vent’anni e la speranza di cibo dei cani che frugano tra i rifiuti. Facevo il giro dei caffè di Viareggio ancora aperti. Delfini era là, in piedi nello spicchio di luce ritagliato nel fondale della notte afosa, davanti al banco, una mano in tasca, l’altra a tenere il bicchiere o a grattarsi il cranio già quasi calvo. Nel vedermi (nel vedere qualcuno) il sorriso gli scucchiava la faccia tagliandola da un orecchio all’altro. Il cameriere sciacquava e asciugava le tazze. Si sentiva solo quel rumore d’acquaio, ritmico, e il mare ansante e mansueto lí a due passi, vicino ma anche lontano. “Je suis le ténébreux, le veuf, l’inconsolé, le prince d’Aquitai...

Indice dei contenuti

- Copertina

- Frontespizio

- Cesare

- 1.

- 2.

- 3.

- 4.

- 5.

- 6.

- 7.

- 8.

- 9.

- 10.

- 11.

- 12.

- 13.

- 14.

- 15.

- 16.

- 17.

- Testi citati

- Il libro

- L’autrice

- Della stessa autrice

- Copyright