![]()

![]()

![]()

Il mio insediamento al Molinasso avvenne in una domenica di settembre. Erano accorsi degli amici da Novara, specializzati in questo tipo di servizio. Con un camioncino caricarono i mobili e li coprirono con un telo; ma a metà strada un temporale neutralizzò la copertura, e l’acqua, malamente trattenuta, s’infilò nel carico, inumidí coperte e materassi. Ma non bastava certo un po’ di pioggia a raffreddare l’entusiasmo.

Da quel settembre sono passati quasi sei anni: sei anni di vita eremitica che fanno seguito ad altri cinque di vita monastica vissuta, essa pure, in un eremo, ma meno solitario e silenzioso. Se mi chiedete quand’è iniziata la «vocazione» all’eremo, non lo so. Forse da sempre: un’attrazione e una nostalgia profonda che mi hanno portato, con lenti passi di approssimazione progressiva, a quella che poi doveva rivelarsi la mia vita. Se mi chiedete quando ho deciso di lasciare il castello dove prima abitavo per venire in questa casa di campagna, questo lo so. E fu un giorno preciso, nel quale mi trovai, di punto in bianco, sola, dopo avere vissuto comunitariamente in un antico maniero della diocesi, da me adibito a ospitalità contemplativa... I miei compagni, che desideravano una vita meno solitaria (e io invece di piú), se ne andarono entrambi nel medesimo giorno. Ed era un giorno d’inverno, con la nebbia che rendeva il silenzio piú profondo. In quell’edificio enorme e vuoto discesi quel mattino, da sola, a cantare le lodi in cappella. Avrei potuto sentirmi un po’ sgomenta e mi sentii invece liberata: non da presenze che erano anzi state care, ma da un tipo di vita che non era ancora ciò che desideravo, pur essendogli già molto vicino. Cantavo e mi rispondevo da sola, sentendomi piú realizzata, piú me stessa. In quel giorno la crisi di identificazione che, in quei cinque anni, mi si era affacciata ripetutamente, ebbe uno sfocio limpido, sicuro, senza ondeggiamenti. I dubbi, le perplessità, le obiezioni che non irragionevolmente si presentano a una vita del tutto solitaria, senza appoggi né di strutture né di comunità, furono come assorbite dalla certezza che là dovevo andare: in un luogo piú povero, piú silenzioso, piú dato alla preghiera solitaria. E cercai.

Fu una ricerca lunga. Avevo poco danaro e non potevo affrontare né un acquisto né un affitto rilevante. Cercavo una casa isolata ma raggiungibile, possibilmente con acqua, luce e telefono. Forse troppo. Un giorno un mio amico mi portò in giro per vedere varie possibilità. Le case e soprattutto i luoghi erano belli e silenziosi; e tuttavia li guardavo con distacco, come ipotesi. Poi, indicandomi una cascina isolata, il mio amico mi disse, senza darci peso, quasi senza convinzione: «Anche quella là è vuota»; e stava per passare oltre. Lo feci fermare. Scendemmo, ci inoltrammo a piedi per il viottolo che la separava e la congiungeva alla strada; alla fine la casa era lí, tra fiori gialli, tra il ronzio delle api. Impossibile aggirarla tant’era sepolta, dietro, da ortiche e rovi inestricabili. Non aveva né acqua, né luce, né telefono; era soltanto raggiungibile. Mi bastò. L’acqua e il telefono (in un luogo isolato assai piú importante della luce) mi sarebbero giunti; la luce no. All’inizio candele, petrolio, poi il lusso delle lampade a gas. Non c’erano neanche persiane, telai e vetri alle finestre: soltanto i buchi. Avrei montato i vetri; le persiane non erano necessarie (l’alba sarebbe entrata prima, a destarmi; e di notte la luna). Non c’erano i soffitti: soltanto i travi. Con un amico avrei passato ore e ore a dipingere tavolati di legno. In compenso, nelle stanze a pianterreno, c’era uno strato spesso di sterco di pecora. Mi misi a scrostarlo, con un raschietto, tra sciami di mosche che scomparvero, non appena il letame fu asportato.

Mettere in sesto una casa è un’avventura entusiasmante, in cui mi ero già cimentata varie volte, con risultati molto buoni. Qualche lavoro in muratura; poi imbiancare, scopare, ammobiliare... Tutto prendeva il proprio posto; e l’armonia regnava dentro come fuori.

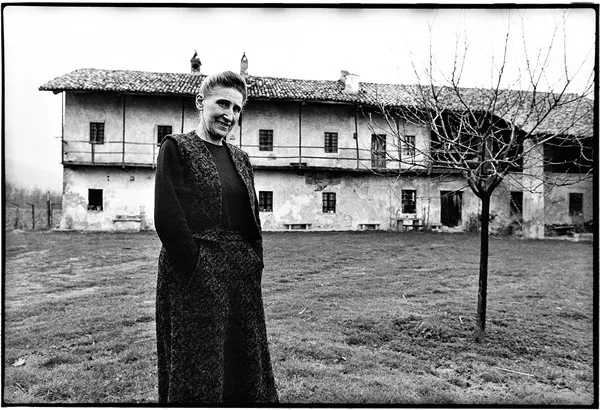

page_no="20" Una ruspa, prestata dal comune, caricava autocarri di sterpi, di tronchi morti, di detriti. Il prato, davanti, si allargava. La casa, dietro, si poteva aggirare, oramai senza ostacoli; e ben visibili si stendevano i campi di granturco. Pare che, un tempo, passasse di qui la via Romea. Certo il luogo, oltre le suggestioni storiche, è assai bello. Il paesaggio è dolce ma non molle e il terreno, anzi, sassoso (la denominazione del paese trae l’etimo dalla pietra); e i torrenti che scorrono vicino hanno nomi fieri e procellosi: il Ruglio e la Buriana. Sul retro la casa dà sui campi, senza nessuna abitazione in vista che non sia, lontanissima, sui colli. Al limite dei campi un bosco e oltre il bosco un fiume. Di notte ne sento il rumore e di giorno, da un piccolo pertugio d’alberi, ne vedo un filo di acqua. Ancora oltre la cerchia delle Alpi: borghi viola di lontananza, boschi, cime, nevai. Ed è il deserto.

Davanti, invece, la solitudine è piú animata. A una distanza che salvaguarda il mio silenzio, vedo passare sulla strada macchine, trattori, mandrie di pecore e di mucche, col loro cane da guardia. La casa piú prossima è disabitata e le altre sono a notevole distanza. D’estate, quando gli alberi hanno le foglie, nemmeno le vedo; ma di notte, quando non c’è la nebbia, tralucono le finestre illuminate. A volte, se il vento è favorevole, mi giunge perfino una voce umana. È la vita, con le sue strade, le sue case, le sue finestre accese nella notte; e il lontano vociare degli uomini. Una voce, che giunge tanto da lontano, e non avverti neanche le parole, non è un disturbo: è come una visita di umanità che ti riscalda l’anima e la vita; che ti ricorda, se ce ne fosse bisogno, che un eremita resta pur sempre un uomo tra gli uomini; e, anche se ha scelto di vivere da solo, non è per questo uno straniero.

Al Molinasso. (Foto Tano D’Amico).

... Imbiancare, scopare, ammobiliare... In cambio la proprietaria mi ha dato la cascina in uso, a vita.

Ci sono vissuta. Ci vivo. Al mattino mi affaccio sul ballatoio di legno, per vedere l’alba; la sera mi affaccio sul poggiolo retrostante, per vedere il tramonto. Quasi duemila albe; quasi duemila tramonti. E il Molinasso è sempre qui: tra il ronzio delle api d’estate, nel silenzio del gelo, d’inverno, dolce e accogliente in tutte le stagioni.

page_no="22" ![]()

Il Molinasso è qui da secoli. Dal Seicento, forse da prima. E le mie duemila albe non sono che le ultime – per ora – di una serie lunghissima: milioni di albe, milioni di tramonti, milioni di notti e di meriggi che ne hanno scolorito la facciata, scrostati i muri e patinati di tempo: quella patina vecchia, preziosa e inimitabile che è come il blasone nobiliare degli edifici antichi e che io mi rifiuto di distruggere, con un restauro. Forse, se anche potessi, non oserei metterci mano.

Qui la mia vita è molto semplice; e il lavoro si alterna alla preghiera.

È una vita che segue alcune norme e soprattutto s’impegna a incarnare dei valori; ma senza forme né strutture speciali. Anche se faccio professione monastica, spero che non mi penserete con un saio o una qualsiasi divisa. E qui io non vorrei confondervi le idee perché, da troppi secoli, il monaco s’è fatto religioso: si è, cioè, dato una struttura e una costituzione riconosciuta e vigilata dalla chiesa, attraverso i suoi organi ufficiali. Ed è questa struttura, questa gerarchia, questo riconoscimento giuridico che rende i monaci religiosi. Ma la «religiosità», nel senso detto, non è essenziale al monachesimo. Anzi, all’inizio, il monachesimo nacque laico. Dei normali cristiani sceglievano di vivere in un certo modo – nella verginità, nella preghiera, nella solitudine – ed era tutto. Anche perché, in quei secoli beati, non esistevano ancora il diritto canonico, le congregazioni romane e tutto lo stuolo di ecclesiastici, addetti alla vigilanza di chi intenda vivere la fede in un modo piuttosto che in un altro. Poi queste strutture sopravvennero e i monaci vi caddero sotto. Forse alla chiesa ufficiale parve un bene (e, per un certo aspetto, anche lo fu) metter le briglie alla spontaneità, fare un po’ d’ordine in esperienze molteplici e varie. Però sappiamo anche che l’ordine, la disciplina e la briglia assai sovente sono a scapito dell’inventiva e della varietà. Cosí il monachesimo acquistò saldezza (ahimè, spesso, anche ricchezza e potenza) ma perse molti valori originari. Si appiattí, si clericalizzò e, a conti fatti, non fu un guadagno. Monaco viene forse da «monos» che significa «solo»: è l’uomo che, nella solitudine, si oppone al rischio massificante delle strutture squadrate e definite: è, in fondo, la fantasia contro il diritto, la poesia contro la normalizzazione, la libertà contro la legge. Un uomo fatto a quel modo, in una struttura codificata e sorvegliata, ci sta stretto, ci sta male, rischia di inaridirsi. E infatti molti rami monastici si seccarono, altri diedero frutti di efficienza, i piú robusti sopravvissero con una vena di contestazione: era la fiera eredità dei primi tempi che rosicchiava il freno imposto.

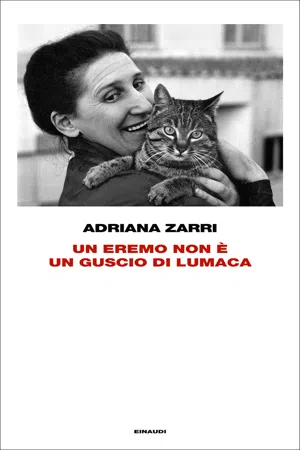

È evidente che sto facendo un discorso assai semplificato, forse un po’ semplicistico; e ne chiedo scusa agli esperti. Ma è chiaro che, se volevate una trattazione storica, non venivate a chiederla a me. A me questo discorso serve soltanto per dissipare alcuni equivoci e far vedere come l’inquadramento canonico non sia necessario e forse non sia nemmeno utile al monachesimo. Allora si comprende come, in questi ultimi tempi – per rifarsi alle origini e per rispondere a un’esigenza di declericalizzazione tutta moderna – si assista ad un lento e faticoso rinascere del monachesimo laico. È quanto anch’io cerco di fare. Forse ora potete comprenderlo meglio; e, se volete scrivermi (ma è meglio di no, perché avrei poco tempo per rispondervi), non chiamatemi, per favore, «madre», «sorella», «suora» e, tanto meno, «reverenda». Io non voglio essere riverita. Mi chiamo Adriana e mi basta il mio nome.

page_no="24" ![]()

La laicità è fatta di tante cose: è soprattutto una collocazione istituzionale (o forse sarebbe meglio dire una «non collocazione», una «dislocazione» rispetto alle strutture: un non volersi qualificare altro che come credenti, senza nulla di piú, senza obblighi esterni, regole e gerarchie aggiuntive); ma è anche una situazione esistenziale, un clima, un linguaggio, uno stile di vita. Per permanere in questo stile ho dato la preferenza a una cascina piú che a una sagrestia, un santuario, un edificio annesso a luoghi di culto. Non perciò una canonica, ma una casa: una casa dove abitano tutti. Il castello dove abitavo precedentemente l’avevo chiamato «eremo della santa Kenosis», con tanto di targa sul cancello. Questa cascina, che è molto piú eremitica, è rimasta cascina, senza nomi sacrali, ma con il nome che già aveva, coniato e ripetuto per secoli, dagli abitanti del luogo. Le case, in campagna, tutte hanno un nome. Accanto c’è la «Nuova», la «Ramera», la «Vignolina»... Questa mia è il «Molinasso»: proprio cosí, con la «esse», come usa in Piemonte. (Meno che mai mi verrebbe in mente di usare altri termini frateschi, quali «parlatorio», «refettorio», «cella»... Qui c’è la camera da pranzo e la camera da letto, indicate col lessico corrente). E non la chiamo «eremo» per non distinguerla, per non renderla speciale. Molinasso era e Molinasso è restata. Se mai è un eremo perché c’è dentro un’eremita; ma non è necessario attribuire né alla casa né a me un nome singolare. La gente sa che, nella cascina Molinasso, che era rimasta vuota per venti anni, adesso c’è una donna che vive sola. Qualcuno sa che è un’eremita, altri no; e anche quelli che lo sanno non è poi certo che ci capiscano molto. Né io faccio grandi discorsi per spiegarlo.

page_no="25" Sulle prime, quando espressi l’intenzione di venirmici a stabilire, vi fu incredulità, stupore e un tentativo di dissuasione. Alla proprietaria della casa e alla gente del posto pareva impensabile e rischioso che una donna sola andasse a insediarsi in un luogo cosí isolato. Credo che mi ritenessero un po’ pazza o per lo meno strana e singolare. Ormai ci hanno fatto l’abitudine; e anche se i piú mi dicono che qui, da soli, non ci dormirebbero, cominciano a trovare normale che io ci dorma.

Certo una vecchia casa, con un solaio abitato da topi e da selvatici, è piena di scricchiolii e di rumori indefinibili. Spesso, di notte, sopra alla mia testa, sento trapestare, stridere, battere. So che sono animali – ratti, rapaci, donnole, faine... – e mi fanno compagnia. A volte sento altri rumori che non riesco a identificare.

La prima notte che mi trovai a dormirci da sola avevo paura di aver paura perché, in tanto isolamento, se dovesse prendere un panico incontrollato, ci sarebbe da impazzire. Per fortuna non l’ho avuto. Mi sono addormentata tranquilla e tranquilla mi sono risvegliata.

Il Molinasso ha la struttura tipica delle case coloniche locali. La facciata, che guarda a mezzogiorno, è percorsa da un ballatoio di legno, parzialmente coperto da una vite; e il suo tronco contorto, quando è chiuso il portone d’ingresso, serve da scala per i gatti che, da terra, possono salire al primo piano ed entrare dalla porta superiore, senza suonare la campana. (Purtroppo questa vite avrebbe fatto da scala anche a un tipo poco raccomandabile che, una notte, salí e mi puntò contro una pistola). Per fortuna c’è un piano superiore perché il terreno è umidissimo e, in certe stagioni, inabitabile. La cappella, che ho ricavata dall’antica cantina, se piove a lungo, si allaga; e debbo raggiunger l’eucarestia con gli stivali. (In quei casi naturalmente vado a pregare altrove. Il Signore lo lascio invece dove sta perché non penso soffra di reumatismo e, se anche l’acqua dovesse crescere, immagino che sappia nuotare, lui che bazzicava sul lago e frequentava barche e pescatori). In compenso è bellissima: a volte di nudo mattone e con un pozzo, in angolo, che è diventato il fonte (e un giorno fu battezzato un bimbo, prendendo l’acqua dal seno della terra). Accanto ho posto il cero, su un candelabro in ferro battuto, dono di un prete operaio. Nell’angolo di fronte c’è una splendida stufa in pietra viva monferrina. La mensa dell’altare è posta su un’antica bigoncia che, in antico, serviva per vendemmiare e pigiare l’uva.

Dalla finestra vedo i monti e, quando è alto il granoturco, una cortina di verde. Verde d’estate, grigio d’autunno, bianco d’inverno. E di notte, quando c’è solo la lucerna, prevale il rosso dei mattoni; e le ombre nere, sui muri. Il silenzio è profondo; e cerco di immaginarmi, dal di fuori, questa cascina abbandonata che irradia una luce debolissima: questa finestra, come un piccolo punto nella notte, visto soltanto dalle stelle.

page_no="27" ![]()

Qualcuno dice che mi sono «ritirata» in un eremo; e io puntualmente reagisco. Un eremo non è un guscio di lumaca, e io non mi ci sono rinchiusa; ho solo scelto di vivere la fraternità in solitudine. E lo preciso puntigliosamente per rispondere all’obiezione che concepisce questa solitudine come un tagliarsi fuori dal contesto comunitario e che – come confonde la comunione con la comunità – confonde anche la solitudine con l’isolamento, la misantropia, la chiusura egocentrica. E invece no. L’isolamento è un tagliarsi fuori ma la solitudine è un vivere dentro. L’isolamento è una solitudine vuota. La mia situazione, invece, è una solitudine piena, cordiale, calda, percorsa da voci e animata di presenze.

La solitudine non è una fuga: è un incontro, cosí come il silenzio è un continuo, ininterrotto dialogo. Non si sceglie la solitudine per la solitudine ma per la comunione, non per stare soli ma per incontrarsi, in un modo diverso, con Dio e con gli uomini. Si potrebbe forse dire che la solitudine è la forma eremitica dell’incontro. Non che l’eremita non possa incontrarsi anche fisicamente con gli altri; conoscere, cioè, il tipo di contatto piú comune; ma il dialogo egli lo vive soprattutto nel silenzio. È quando si trova in questa situazione, per lui privilegiata, che l’incontro scende a livelli piú profondi.

Può darsi che l’inizio della vita solitaria abbia un lieve sapore di fuga e di difesa e conosca le asprezze arcigne dell’ascesi incipiente; ma non è questo il tono della maturità.

La solitudine non esclude i piú semplici rapporti con la gente del luogo o con gli amici lontani. Uno stile di vita che lo escludesse totalmente mi sembrerebbe troppo artificioso e poco umano: a lungo andare disumanizzante. Esso potrebbe parere – e, per taluni aspetti, anche essere – piú «rigoroso»; ma non ho mai pensato che il rigore sia la misura della virtú e anzi temo che esprima una virtú un po’ acerba e bisognosa di difesa. Non intendo, con questo, contrastarlo né, tanto meno, definire una norma di vita eremitica. Riconosco che si può vivere l’eremitismo in maniere diverse e quindi intendo, piú modestamente, descrivere lo stile che ho scelto per me: quello che piú risponde al mio modo di sentire e di essere.

Al Molinasso può capitare qualcuno; un contadino, un cacciatore, un girovago, un... ladro. Una cascina cosí isolata e povera non offre prospettive di grandi furti; ma per la ruberia di qualche pollo è l’ideale. È l’ideale anche per la volpe: questo furfante a quattro gambe che mi ha già fatto fuori oltre mezza dozzina di animali. Il sabato e la domenica – specie nella bella stagione – è facile che venga qualche amico. D’inverno invece possono passare intere settimane senza vedere anima viva; e anche giorni di isolamento, se viene molta neve. Non m’impressiona; anzi direi che mi piace: rende il deserto piú deserto. Il vettovagliamento ce l’ho in casa: posso regger l’assedio della neve per lunghissimo tempo: assai piú a lungo di quanto duri l’impervietà della strada.

Ogni giorno poi viene la portalettere. È l’unica presenza quotidiana che mi reca notizie dal «mondo»: corrispondenza, giornali, riviste... Un libro sul monachesimo, che è stato pubblicato di recente, afferma che l’eremita non deve leggere i giornali. Non credeteci. È soprattutto l’eremita che deve leggerli, per non estraniarsi dalle vicende, dai drammi, dai problemi di un mondo col quale ha scarsi contatti; e se li tagliasse totalmente rischierebbe davvero di isolarsi. Io ho molto rispetto per tutte le possibili scelte; e se qualcuno si sente chiamato a questo tipo di distacco, non lo contesterò; ma si guardi dal generalizzarlo e teorizzarlo. A me, pur nel rispetto, resta una certa diffidenza. Se è un esercizio temporaneo può rientrare in un utile ascetismo, ma se è una scelta permanente rischia davvero di fare dell’eremo un guscio, un rifugio, un’isola, tagliata fuori dal mondo.

Non è né deve essere cosí. Poche presenze fisiche non significa poche notizie, pochi problemi, pochi drammi. ...