- 176 pagine

- Italian

- ePUB (disponibile su mobile)

- Disponibile su iOS e Android

eBook - ePub

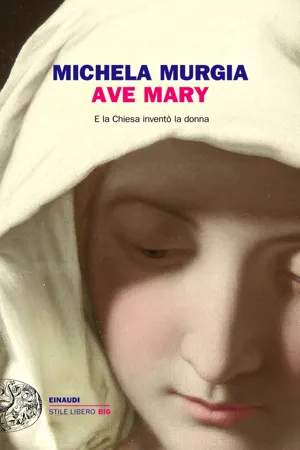

Informazioni su questo libro

Dovevo fare i conti con Maria, anche se questo non è un libro sulla Madonna.

È un libro su di me, su mia madre, sulle mie amiche e le loro figlie, sulla mia panettiera, la mia maestra e la mia postina.

Su tutte le donne che conosco e riconosco.

Dentro ci sono le storie di cui siamo figlie e di cui sono figli anche i nostri uomini: quelli che ci vorrebbero belle e silenti, ma soprattutto gli altri. Questo libro è anche per loro, e l'ho scritto con la consapevolezza che da questa storia falsa non esce nessuno se non ci decidiamo a uscirne insieme.

Michela Murgia

***

Da un paio d'anni per fortuna c'è stato un risveglio di brontolii femminili colti, intelligenti, creativi, appassionati, impeccabili, sottoforma di saggi di successo [...]. In questo fervore di scrittura femminile molto terrena, che chiama in causa i poteri contemporanei, la politica, la televisione, la pubblicità, le escort e le ministre con il tacco a spillo, appare finalmente il personaggio più inaspettato, umano e celestiale, antico ed eterno, celebre e sconosciuto, mitico e universale, da imitare e inimitabile: la Madonna. [...] Ave Mary intreccia sapienza e ironia, Sacre Scritture e vita, non dando tregua a tutti gli e errori che credenti chic e atei devoti hanno scritto e soprattutto diffuso attraverso la televisione.

Natalia Aspesi - la Repubblica

È un libro su di me, su mia madre, sulle mie amiche e le loro figlie, sulla mia panettiera, la mia maestra e la mia postina.

Su tutte le donne che conosco e riconosco.

Dentro ci sono le storie di cui siamo figlie e di cui sono figli anche i nostri uomini: quelli che ci vorrebbero belle e silenti, ma soprattutto gli altri. Questo libro è anche per loro, e l'ho scritto con la consapevolezza che da questa storia falsa non esce nessuno se non ci decidiamo a uscirne insieme.

Michela Murgia

***

Da un paio d'anni per fortuna c'è stato un risveglio di brontolii femminili colti, intelligenti, creativi, appassionati, impeccabili, sottoforma di saggi di successo [...]. In questo fervore di scrittura femminile molto terrena, che chiama in causa i poteri contemporanei, la politica, la televisione, la pubblicità, le escort e le ministre con il tacco a spillo, appare finalmente il personaggio più inaspettato, umano e celestiale, antico ed eterno, celebre e sconosciuto, mitico e universale, da imitare e inimitabile: la Madonna. [...] Ave Mary intreccia sapienza e ironia, Sacre Scritture e vita, non dando tregua a tutti gli e errori che credenti chic e atei devoti hanno scritto e soprattutto diffuso attraverso la televisione.

Natalia Aspesi - la Repubblica

Domande frequenti

Sì, puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento dalla sezione Abbonamento nelle impostazioni del tuo account sul sito web di Perlego. L'abbonamento rimarrà attivo fino alla fine del periodo di fatturazione in corso. Scopri come annullare l'abbonamento.

No, i libri non possono essere scaricati come file esterni, ad esempio in formato PDF, per essere utilizzati al di fuori di Perlego. Tuttavia, puoi scaricarli nell'app Perlego per leggerli offline su smartphone o tablet. Per maggiori informazioni, clicca qui.

Perlego offre due piani: Essential e Complete

- Essential è l'ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un'ampia gamma di argomenti. Accedi alla libreria Essential, che include oltre 800.000 titoli di comprovata qualità e bestseller in vari settori, tra cui business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce standard per la sintesi vocale.

- Complete: perfetto per studenti e ricercatori esperti che necessitano di un accesso completo e illimitato. Accedi a oltre 1,4 milioni di libri su centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specialistici. Il piano Complete include anche funzionalità avanzate come la sintesi vocale premium e l'assistente di ricerca.

Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 1.000 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Per maggiori informazioni, clicca qui.

Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Per maggiori informazioni, clicca qui.

Sì! Puoi utilizzare l'app di Perlego su dispositivi iOS o Android per leggere quando e dove vuoi, anche offline. È perfetta per gli spostamenti quotidiani o quando sei in viaggio.

I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.

I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.

Sì, puoi accedere a Ave Mary di Michela Murgia in formato PDF e/o ePub, così come ad altri libri molto apprezzati nelle sezioni relative a Teologia e religione e Religione. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.

Informazioni

IV.

Consigli di bellezza

Sei la piú bella del mondo

Religione per me.

Sei la piú bella del mondo, Raf.

Memorie cattoliche.

La Madonna che dorme nella mia chiesa parrocchiale ha i capelli lunghi e scuri. Sono capelli veri e appartengono a decine di ragazze – oggi settantenni – che in massa negli anni Cinquanta hanno donato le loro chiome nere per far bella l’Assunta. Ha addosso un modesto tesoretto che a periodi regolari viene rubato dai balordi del posto, perché la nostra Madonna è una bonacciona che perdona, non ha certo la fama delle terribili maledizioni che a Napoli fanno da antifurto ai beni immensi di san Gennaro. Gli anelli e le collane sono a volte ex voto (pochi, non è molto miracolosa), ma la maggior parte sono regali spontanei o pegni di fidanzamenti infranti, in numero cosí consistente che ogni dito infila almeno due anelli e molti dei suoi gioielli sono conservati in separata sede.

Poiché la mia zia materna mi aveva confidato che tra i capelli di Maria c’erano anche i suoi, da bambina ero convinta che la statua tutta mi somigliasse, anzi che in virtú di quell’innesto tricologico fossimo in qualche modo diventate parenti. Maria Assunta in Cabras era la mia cugina santa. La notte andavo a letto e mi allungavo sul materasso cercando di imitare la grazia indolente della statua distesa, abbandonando lungo il corpo le mani in modo che avessero le dita un po’ distanziate per gli anelli che immaginavo di portare; rilassavo il volto come lei, immaginandomi preda di un sogno paradisiaco. Ero convinta che mentre dormivo venissero gli angeli ai piedi del letto, proprio come li vedevo intorno al suo.

Ci sono voluti anni di statue assai meno credibili, di canti improbabili ogni domenica e di dogmi mariani assunti contro ogni evidenza biblica per strapparmi dalla convinzione che Maria di Nazareth potesse essere apparentata con una qualunque donna normale, meno che mai con me. Oggi, al di là dell’effetto fetish di una rappresentazione cosí realistica della Madonna, mi rendo conto che chi progettò quella statua ebbe una grande intuizione pastorale: la sua concretezza fisica era tale che qualunque bambina poteva riconoscersi, obbedendo a una logica di semplicità quasi meccanica: se la Madonna somigliava tanto a una ragazza normale, allora ogni ragazza normale poteva provare a somigliare alla Madonna.

Anziano sarai tu.

Nel 2009 il comune di Torino diffuse una campagna di affissioni indirizzata alle persone anziane ancora attive per stimolarle a impegnarsi a servizio della città attraverso la figura del volontario civico nelle scuole, nei parchi, negli spazi culturali o in aiuto ai vecchi non piú autosufficienti. I manifesti con un primaverile fondo verde proiettavano sui passanti i faccioni ridenti di arzilli signori brizzolati e radiose vecchiette in gran forma che esclamavano: «Anziano sarai tu». La scelta di quella espressione violenta, che associava direttamente la condizione di anzianità a un insulto personale, mi lasciò per giorni a domandarmi come fosse possibile che una pubblica amministrazione sponsorizzasse un’idea di vecchiaia, cioè un tempo naturale della vita di tutti, come condizione di cui doversi vergognare pubblicamente.

L’Italia non è un paese per giovani: è cosí che ci piace dire quando parliamo del precariato, dell’assenza di processi meritocratici o dei cervelli in fuga, ed è senz’altro vero. Ma non è neppure un paese per vecchi, e meno che mai per vecchie. Negli ultimi anni voci di donne come quelle di Loredana Lipperini, Lorella Zanardo, Michela Marzano, Iaia Caputo e altre hanno ripreso a indagare sulla difficoltà di invecchiare serenamente in un mondo in cui la televisione propone solo modelli di eterna giovinezza, in misura prevalente alle donne. Mentre il maschio che invecchia viene socialmente riposizionato attraverso un processo tacito che favorisce la sua transizione dall’area della seduzione sessuale a quella dell’autorevolezza e della saggezza derivate dall’esperienza, la donna che invecchia viene estromessa dal quadro della rappresentazione, con rare eccezioni circoscritte per lo piú al mondo della ricerca scientifica. Quelle di noi che non sono Margherita Hack o Rita Levi Montalcini sanno di trovarsi perennemente in zona rimozione forzata, costrette a specchiarsi in modelli sociali che ripetono di continuo quanto sia sconsigliabile per una donna invecchiare mostrandosi.

Di un’adolescente che giunta ai suoi sedici anni appaia o si comporti come ne avesse dieci si penserebbe che ha un blocco dello sviluppo fisico, cognitivo o relazionale, brutalmente detto «ritardo». I genitori la porterebbero senz’altro da uno specialista. Se invece è una donna di sessant’anni a volerne dimostrare quarantacinque, il suo contesto tenderà a esserne compiaciuto e invidioso. Le amiche diranno che ha fatto un patto con il diavolo o che ha scoperto l’elisir dell’eterna giovinezza. Le piú realiste sussurreranno che non è possibile, che sarà ricorsa a un aiutino. Gli uomini galanti commenteranno che sembra sorella di sua figlia, e magari penseranno che è ancora una bella donna, nonostante non sia piú «cosí giovane». Ma cosí come, verrebbe da chiedersi? Davanti a queste banalità corali cade ogni ipocrisia; in un contesto dove l’unica donna bella è quella giovane e la sola strada per farsi socialmente accettare è restare seduttive a dispetto del tempo, nessuno può stupirsi che mantenere un aspetto giovanile il piú a lungo possibile diventi prioritario. Tanto piú se l’esaltazione della gioventú come passe-partout sociale si accompagna al disprezzo per le donne che dimostrano la loro età reale, dipinte per questo come creature non piú esteticamente sostenibili. Nel parlare comune il sostantivo vecchia va a braccetto con i giudizi morali di isterica e/o rincoglionita. Dire a qualcuna che si comporta come se fosse in menopausa non è una valutazione del suo aspetto, ma la ratifica di uno stato sociale decaduto, frustrato e risentito: la condizione marginale della donna non piú giovane e non piú fertile, quindi inutile.

Ci sono donne che rifiutano di farsi chiamare «nonna» dai loro nipotini, perché le «nonne» sono vecchie per definizione, e le vecchie sono acide, ipercritiche e avvizzite, ma anche vanitose e per questo patetiche. Soprattutto, sono gelose delle giovani. È la sindrome di Grimilde, come l’ha efficacemente definita Loredana Lipperini, quella secondo la quale le donne avanti negli anni avrebbero un conto aperto con tutte quelle che ancora stringono tra le mani il frutto pulsante e tonico della loro freschezza. Un plotone di uomini ben schierati ha pensato che le donne che nel febbraio del 2011 hanno protestato contro la rappresentazione avvilente della figura femminile nel panorama mediatico e politico italiano lo abbiano fatto solo perché erano brutte, vecchie o moraliste, invidiose della bellezza e della libertà di concedersi che deriverebbe dall’essere «sedute su una fortuna» non ancora dissipata dal tempo.

La pubblicità in Italia mostra poche donne anziane, ma quando lo fa, non risparmia loro niente. L’uomo vecchio è saggio e pacificato, oppure è simpatico e vitale. Lo si capisce mentre degusta il whisky per vedere se le botti del Tennessee lo hanno profumato per bene. Ci sentiamo bucolici con lui quando, con complicità virile, regala al giovane genero una bottiglia del vino che hanno bevuto insieme al pasto. Ci intenerisce vedergli insegnare al nipotino che l’ottimismo è il profumo della vita, oppure bussare a casa degli studenti universitari per offrire loro vassoi di ravioli ripieni fatti sapientemente da lui medesimo. La vecchiaia maschile nelle rappresentazioni pubblicitarie è dignitosa, serena e rispettabile, l’atto conclusivo di una vita ormai risolta.

Le donne vecchie degli spot hanno connotazioni ben diverse: se escono, vanno a casa dei figli single (maschi) per verificare di nascosto che usino l’anticalcare sui sanitari, ma il piú delle volte non escono affatto; restano sdraiate inermi su poltrone autoreclinanti, stringendo nella mano artritica un dispositivo di allarme per chiamare i figli in soccorso a ogni parvenza di tremito. Se fanno vita sociale, la loro angoscia principale sarà tenere sotto controllo la vescica debole, o addentare una mela senza lasciarci attaccata la dentiera. Oppure avranno le fattezze dell’immarcescibile suocera che verifica con malanimo il bucato della nuora, rivendicando la propria superiorità nell’indicarle il candeggiante giusto.

Jane Fonda illustra grazie a quale crema «per pelli mature» si potrebbero dimostrare vent’anni di meno, e a nessuno sembra strano che non esistano spot dove Sean Connery invita i suoi coetanei ottantenni a fare altrettanto. È in corso un processo di creazione di un target maschile piú attento all’aspetto fisico, con prodotti appositi anche antiage, ma oggi per gli uomini il messaggio fa ancora leva sul linguaggio della seduzione, non sulla corsa alla sostenibilità estetica. L’uomo negli spot non fa manutenzione di sé come atto di sopravvivenza sociale. Nessun uomo nel mondo dei pubblicitari ha mai problemi di vescica. O di intestino pigro. O di prurito intimo. Ma neanche di emorroidi o di diarrea: sono sempre donne le protagoniste dei messaggi pubblicitari collegati alle disfunzioni corporali, e spesso sono donne non piú giovani, il cui decadimento fisico è un appetibile terreno di marketing. L’assalto subliminale è tale che anche quella tra noi piú attrezzata a difendersi impara che sentirsi «giovane dentro» è il podio per le seconde classificate, quelle che hanno perso l’occasione di continuare ad apparire giovani fuori.

I numeri della chirurgia estetica parlano chiaro: crisi o non crisi, in Italia le richieste di ritocco sono in crescita costante di anno in anno, e l’aumento riguarda soprattutto le ragazze in giovanissima età e le loro nonne, le over 65. Nei programmi televisivi è ormai raro vedere una donna che non porti sul volto le tracce omologanti della mano di un chirurgo plastico; ma sempre piú spesso la donna «rifatta» si incontra in fila alle poste, in aereo sul sedile accanto al nostro o alla riunione scolastica con i genitori.

La compulsione all’accanimento anagrafico non ha nulla a che vedere con l’estetica. Basterebbe osservare come è cambiato il linguaggio pubblicitario delle creme femminili per capire che la direzione in cui sta andando la teoria della giovinezza a tutti i costi è tutt’altro che cosmetica: è cosmologica. La radice greca del verbo kosmèo, abbellisco, metto in ordine, è la stessa di kosmòs, la realtà sottratta al kàos, e richiama il concetto filosofico di ordine, di corrispondenza del mondo a un disegno sensato; allo stesso tempo evoca l’idea di bellezza come armonia, la meravigliosa certezza che tutto si trovi proprio dove era previsto. Questa logica non ha bisogno di far sentire brutta la donna: le basta che si senta «fuori luogo». Non è casuale che l’antagonismo dei termini di bellezza e bruttezza vada di pari passo con quello di ordine e disordine, e infatti è comune che una donna insoddisfatta del proprio aspetto fisico affermi di non sentirsi «a posto».

La cosmesi cosí intesa si rivela non tanto la scienza del bello, quanto quella dell’ordine da cui la bellezza discende: utilizzando il cosmetico la donna non doma le rughe, ma il caos universale. Sottrarsi alla religione della cosmetica significa rifiutarsi di impedire la deriva distruttiva dell’esistente, farsi colpevolmente complici della sua entropia. Ecco perché nell’arco di vent’anni si è passati dall’invito alla manutenzione esteriore per apparire piú piacenti (questo preparato rende la pelle piú morbida e levigata, piacevole al tatto, e simili) a quello piú ambiguo della «cura», che rimanda direttamente a un immaginario patologico. I preparati per il viso non sono piú semplicemente nutrienti, ma rigeneranti, rimpolpanti, ristrutturanti, tensori. Sono creme assertive, fanno cose grandi, operano contro eventi descritti come catastrofici: «contrastano il cedimento cutaneo», «nutrono i tessuti nelle aree fragili del viso» e «proteggono dalle aggressioni esterne», funzioni piú da ronda poliziesca o da architetto di interni che da crema per il viso.

Il terrorismo estetico alimenta nelle donne anche la paura che trascurare l’aspetto fisico possa significare non fare abbastanza per tutelare la propria salute. Non importa se questo significa accettare implicitamente l’idea che la vecchiaia sia una malattia e la bruttezza una colpa. «Prenditi cura di te», recita lo spot di una famosa casa cosmetica francese, manco avessimo un tumore. «Perché io valgo», le fa eco da anni lo slogan di un altro colosso dei prodotti cosmetici, insinuando implicitamente l’idea che chi non ne fa uso non vale niente. Cura e valore, ecco le nuove parole d’ordine che possono garantire l’accettabilità sociale della donna. Non è un caso se a quelle tra noi che sono poco interessate a nascondere i propri anni o i propri cosiddetti difetti fisici vengano riservati giudizi come «non si curano» e «non si valorizzano», espressioni che alludono anche a una condizione di oggettiva colpevolezza di chi eventualmente pensasse di non sottostare al diktat nazista del gel contorno occhi. Non usare le nuove armi cosmetiche è pigrizia, sciatteria, omissione di soccorso.

La sfida rappresentata dall’invecchiamento non è difendersi dal pericolo imminente dei misteriosi radicali liberi, ma quella ben piú concreta di ritardare al massimo il momento in cui si verrà espulse dalla rappresentazione sociale e si smetterà di esistere come figure di un immaginario rispettato e rispettabile. Invece di accrescere l’autorevolezza, l’età avanzata colloca infatti le donne in una posizione di ulteriore fragilità, perché all’abbassamento del parametro estetico si accompagna anche lo svilimento pubblico della capacità intellettuale, qualora fosse stata prima riconosciuta. Ricordo un episodio talmente macroscopico da essere esemplare: quando il governo Prodi nel 2007 si reggeva su una maggioranza cosí debole da aver bisogno dei voti dei senatori a vita, i giornali di destra ordirono una campagna mediatica contro l’anziana senatrice e premio Nobel Rita Levi Montalcini, facendola diventare bersaglio del brutale sarcasmo di chi auspicava la fine della «dittatura dei pannoloni» (copyright Vittorio Feltri).

Perché io valgo, certo, ma solo se accetto di rispettare le regole del gioco che cercano di impormi, altrimenti la perdita di valore è istantanea. Vecchio, secondo questa lettura, non vuol dire solo non piú giovane, ma anche con un piede nella fossa, smemorato, disinformato, senza prospettive, rimbecillito, inutile. È vero per tutti i vecchi, maschi e femmine, ma per le donne ha una connotazione peggiorativa piú feroce, specialmente se alla mancata giovinezza si accompagna un aspetto lontano dai canoni stereotipati della bellezza femminile televisiva, a cui gli uomini vecchi o giovani non sono ovviamente obbligati a conformarsi.

«Lei è piú bella che intelligente», disse nel 2009 all’onorevole Rosy Bindi l’allora premier Silvio Berlusconi, come se la denigrazione estetica dovesse depotenziare il contenuto della dura critica che la parlamentare gli aveva appena rivolto. «Non sono una donna a sua disposizione», gli rispose dignitosamente Rosy Bindi, ma l’ammirazione che provai per la sua forza non poté cancellare in me la percezione di un’altra realtà: quella di un paese intero, e non certo di un uomo solo, dove le donne sono pensate come soggetti a disposizione di un colossale immaginario collettivo che impone loro regole spietate, a cominciare dall’obbligo di restare eternamente giovani e belle, o di diventarlo.

L’assenza di un immaginario di vecchiaia e di morte che risulti sereno e dignitoso genera automaticamente processi di negazione. Se nell’avanzare dell’età la prospettiva per le donne è quella di perdere lo status appagante di seduttrici senza però guadagnare quello rispettabile di figure sapienti dotate di intelligenza critica, affidarsi a un chirurgo per farsi devastare i connotati prima che sia troppo tardi potrebbe sembrare persino una scelta obbligata.

Ne dimostri di meno.

L’equivalenza tra bellezza esteriore, giovinezza e perfezione morale non l’hanno inventata a Hollywood, né l’hanno brevettata a Parigi. La sintesi di ordine e bellezza contenuta nei concetti di kosmòs e kosmèo si rideclinava nella cultura greca con l’espressione kalòs kai agathòs che associava al bell’aspetto il possesso di doti interiori innate: ciò che era apprezzabile esteticamente doveva essere anche virtuoso, buono, forte d’animo, generoso ed eroico. La letteratura e l’arte hanno fatto propria questa convinzione, generando i capolavori immortali in cui si radica il senso del bello e del buono nel mondo occidentale: cosí, anche quando i canoni sono mutati, l’associazione tra le due condizioni è rimasta. Oscar Wilde l’aveva presente quando scrisse il suo Ritratto di Dorian Gray, individuando un principio di causa-effetto nel rapporto tra l’immoralità del protagonista e il progressivo imbruttimento del suo doppio su tela. Questo millenario percorso simbolico ci ha resi nel tempo tutti razzisti verso le persone non canonicamente belle, con punte di eccesso che, attraverso le possibilità offerte dalle nuove tecniche di fecondazione assistita, ci hanno offerto la possibilità di guardare dritti nell’abisso della tentazione eugenetica.

Ciascuno di noi desidera essere bello, perché intimamente è convinto che questo voglia dire anche essere una persona migliore dal punto di vista morale, o almeno che gli altri siano disposti a crederlo. Per lo stesso motivo ciascuno spera di innamorarsi di partner di aspetto gradevole e si augura che i propri figli nascano belli oltreché sani, perché l’aspetto fisico facilita l’accettazione sociale. Naturalmente si tratta di un discorso inconscio che nulla ha di razionale e dichiarabile, e anzi può essere smentito da miriadi di prove contrarie. Siamo circondanti da uomini piacenti quanto cialtroni, e da donne che sono piene di virtú morali anche quando niente nel loro aspetto fisico lo lascerebbe presagire, ma è troppo lunga la tradizione culturale che collega etica ed estetica perché ci si possa sottrarre del tutto alla tentazione di giudicare qualcuno a partire dal suo aspetto fisico. E del resto, ancora alla fine dell’Ottocento, il mai abbastanza criticato Cesare Lombroso pretendeva di dare base scientifica al prin...

Indice dei contenuti

- Copertina

- Frontespizio

- Ave Mary

- Piú che un’introduzione, un’intromissione

- I. Le voci sulla mia morte sono state oltremodo minimizzate

- II. Di madre ce n’è una sola, e piange

- III. Immaginettario collettivo

- IV. Consigli di bellezza

- V. Un dio con voce di donna

- VI. Finché morte non vi separi

- Ringraziamenti

- Bibliografia

- Il libro

- L’autrice

- Della stessa autrice

- Copyright