- 184 pagine

- Italian

- ePUB (disponibile su mobile)

- Disponibile su iOS e Android

eBook - ePub

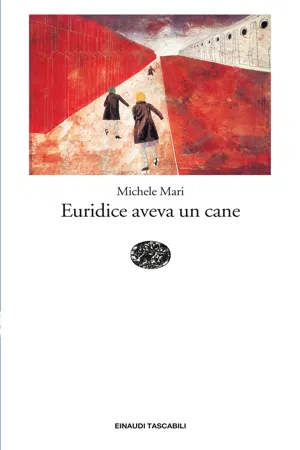

Euridice aveva un cane

Informazioni su questo libro

«Mari ha forse scritto il testo piú straziante e profondo degli ultimi anni». Franco Cordelli, «Corriere della Sera» *** I palloni del signor Kurz, Tutto il dolore del mondo, In virtú della mostruosa intensità, Euridice aveva un cane, Il volto delle cose sono alcuni degli straordinari racconti visionari e malinconici che compongono questo volume. Sullo sfondo di luoghi rassicuranti - una località di villeggiatura, un collegio, una scuola - ma carichi di segnali inquietanti, Mari mette in scena storie di vita quotidiana, in cui paura e umorismo, invenzioni irresistibili e finali imprevisti, attendono il lettore che ritroverà in ogni pagina i terrori e i turbamenti di ogni infanzia e adolescenza.

Domande frequenti

Sì, puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento dalla sezione Abbonamento nelle impostazioni del tuo account sul sito web di Perlego. L'abbonamento rimarrà attivo fino alla fine del periodo di fatturazione in corso. Scopri come annullare l'abbonamento.

No, i libri non possono essere scaricati come file esterni, ad esempio in formato PDF, per essere utilizzati al di fuori di Perlego. Tuttavia, puoi scaricarli nell'app Perlego per leggerli offline su smartphone o tablet. Per maggiori informazioni, clicca qui.

Perlego offre due piani: Essential e Complete

- Essential è l'ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un'ampia gamma di argomenti. Accedi alla libreria Essential, che include oltre 800.000 titoli di comprovata qualità e bestseller in vari settori, tra cui business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce standard per la sintesi vocale.

- Complete: perfetto per studenti e ricercatori esperti che necessitano di un accesso completo e illimitato. Accedi a oltre 1,4 milioni di libri su centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specialistici. Il piano Complete include anche funzionalità avanzate come la sintesi vocale premium e l'assistente di ricerca.

Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 1.000 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Per maggiori informazioni, clicca qui.

Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Per maggiori informazioni, clicca qui.

Sì! Puoi utilizzare l'app di Perlego su dispositivi iOS o Android per leggere quando e dove vuoi, anche offline. È perfetta per gli spostamenti quotidiani o quando sei in viaggio.

I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.

I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.

Sì, puoi accedere a Euridice aveva un cane di Michele Mari in formato PDF e/o ePub. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.

Informazioni

Print ISBN

9788806162832eBook ISBN

9788858406441Euridice aveva un cane

Scalna non è mai stato un paese. Scalna finiva dove finivano i ciottoli del vialetto, a quel cancello verde e al muro che da una parte e dall’altra abbracciava il nostro giardino giungendo a Nord sino al fienile e alla legnaia, a Sud fino alla casa. Quella era Scalna, quel giardino e quelle tre costruzioni, e il grande orto che si stendeva dietro la casa, delimitato dall’alta rete metallica coperta di rampicanti. A quanto esulava non concedevo dignità di nome: era soltanto «il paese». Le cartine geografiche e gli orarî ferroviarî non mi confondevano: certo, recavano il nome, ma chi ce lo aveva messo, io lo sapevo, intendeva riferirsi essenzialmente alla nostra casa; e anche le frecce della segnaletica stradale non indicavano che quella casa, siccome museo o basilica antica.

Avevamo dei vicini, i Baldi. La loro casa aveva un piano in meno della nostra, era piú nuova e piú piccola, e anche piú brutta. Ma non era per questo che appena li vedevo provavo un sentimento di commiserazione: credo fosse per saperli vivere – loro come tutti gli altri – in una casa che non era la vera, che non era la giusta, e per saperli ignoranti di tanta miseria. Mi sembrava impossibile che almeno qualcosa non avvertissero, un senso di privazione o una punta di invidia, pure era cosí, e ne ebbi la prova il giorno in cui ne incontrai casualmente uno a Milano, il Franco, e mi sentii chiedere se anch’io, come sempre, sarei andato a Scalna alla fine di giugno. «Anch’io?» pensai scandalizzato, «Io vado a Scalna, voi non so, voi verrete vicino».

A Scalna, con i nonni e qualche volta con mia sorella, ci passavo tutte le estati. Estate dopo estate, lunghissimamente, dalla mia nascita fino a qualche anno fa, quando troppi sfaceli di alberi e di cose, aprendo ferite irrimarginabili, hanno definitivamente addolorato quei ritorni, e la loro memoria. Ma le cose avevano cominciato a cambiare e gli alberi a crollare molto prima, ed era anche per guardarmi intorno il meno possibile che negli ultimi anni non uscivo quasi mai dalla biblioteca, dove almeno tutto continuava a restare com’era, i libri ingialliti e le macchie d’umido sul muro, il divano color pera abate e il telescopio in un angolo. Lí veramente Scalna era Scalna, lí la verità della nostra casa si riassumeva, inaccessibile e impartecipabile a tutte le altre case del paese.

Finché disegnavo con le mie matite e poi al tempo della Freccia nera e di Billy Budd la biblioteca era stata solo un complemento al giardino, dove pure avevo i miei posti per disegnare e per leggere: ma in seguito, con la prima corruzione (forse fu quando crollò il muro di settentrione e lo sostituí il lauroceraso, o forse già con la caduta del larice), essa divenne il rifugio pietoso che escludeva tutto il resto. Ai nonni che mi sollecitavano a non ammuffire lí dentro adducevo gli esami e la necessità d’un tavolo capace di dizionarî e di risme, ma, sol che lo avessi voluto, mi sarei potuto organizzare anche fuori, sotto il pruno o l’abete.

Del mio mutato rapporto con quel locale testimoniavano anche le due porte-finestre, un tempo sempre aperte (ricordo i fogli spostati dalla corrente, e i fermacarte che non bastavano mai) e ultimamente sempre chiuse, con qualsiasi tempo, a costo di scoppiare di caldo. Di quella che dava sul retro, e che inquadrava l’orto e un mammellon collinare, e dietro, interrotto dai cipressi, il lago, mi limitavo a chiudere i vetri, ma dell’altra, che si apriva su uno stretto balcone lungo il fronte della casa, chiudevo anche gli scuri per non dover vedere il cielo, ad ogni alzata di sguardo, là dove il mio cuore serbava impressa la neroverde muraglia del larice e del cedro crollati.

Ma c’era un altro motivo, dietro a quella chiusura. Come ho già detto, avevamo i Baldi per vicini. Innanzitutto, i Baldi erano tanti: due nonni, anche lí, ma con zie e zii, e i loro figli e generi e nuore, e poi i nipoti, cinque! che avevano piú o meno l’età mia e di mia sorella, e che soli erano per noi due i Baldi veri e proprî. Ora, avendo casa piccola, e comunque meno casalinghi di noi, tutti costoro (quando alcun d’essi non si bagnasse nel lago) solevano passare le lunghe giornate aggruppati nel loro giardino, piccolo anch’esso e inetto quindi a consentire un decoroso spazio personale ad ogni membro della famiglia, e pure, evidentemente, di loro gradimento costante. Di qui un corale vocío senile e infantile cadenzato da scrosci di risa – ove non fosser rampogne – e da tonfi di palla, un vocío pressoché ininterrotto dal mattino alla sera che mi raggiungeva al di sopra del muro di meridione: se poi oltre a sentire volevo anche vedere, non avevo che da salire al secondo piano in biblioteca, e di lí affacciarmi al balcone: ma era cosa che non facevo quasi mai, da piccolo perché del rumore non mi accorgevo ancora, da grande perché avrei solo raddoppiato la sofferenza. Questo era strano, a pensarci: che alberi e muri e pergolati e lavandini di graniglia, e anche tant’altre cose là fuori in paese, erano cambiati realmente, deteriorandosi a poco a poco o schiantati dagli elementi o dall’ignoranza dell’uomo ma comunque cambiando, mentre invece quelle voci, a quanto pareva, c’erano sempre state, e solo ne era cambiata l’eco entro me, in me che a un certo punto della mia vita non potei piú sopportarle e stizzito chiedevo a mia madre, le pochissime volte che veniva a trovarci, «Ma sei sicura? Era cosí – proprio cosí – anche quando ero piccolo? Fu sempre cosí?», e per quanto lei mel persuadesse, e io sapessi che doveva avere ragione, non riuscivo a capacitarmene.

Dunque sprangavo ben bene le porte-finestre della biblioteca, e tolta qualche punta insolente le voci restavano fuori. Restavano fuori anche gli angosciosi rumori del paese – le motociclette di anno in anno piú numerose, il clacson del milanese arrogante, e ancora bambini eccitati e mamme compiaciute – e almeno in questo caso sapevo che non ero solo io a essere cambiato, ma che c’erano rumori nuovi che prima non c’erano, e che quelli antichi, i soli che avessi amato (il grido «pesce-pesce… peeesce!» e quell’altro «mo-litta mo-litta», e il bong! bong! delle bombole di gas scaricate dal camion), erano tutti scomparsi.

La produzione di suoni accomunava dunque i Baldi agli altri abitatori del paese, indigeni e villeggianti, e ne assimilava la casa alle loro. Ma c’era di piú. Fin da piccolo, mi ero accorto della stupefacente connivenza dei nostri vicini con il paese. Mentre io e mia sorella non uscivamo mai dal nostro cancello se non per fare qualche commissione, e sempre giocavamo in casa o in giardino senza mai mescerci a estrani, i cinque giovani Baldi passavano gran parte delle loro giornate in strada insieme agli altri bambini, o andavano all’oratorio o in giro in bicicletta in bande di otto, di dieci, di venti, e anche quando stavano nel loro giardino chiamavano sempre dentro qualcuno per grandi e articolati giochi collettivi, e insomma solo all’imbrunire il sangue si divideva, e un osservatore avrebbe potuto finalmente capire chi erano i fratelli e chi gli altri, e fare un po’ d’ordine in quella ramificata mistura di gambe e di mottarelli, di lecca-lecca e racchette.

Erano venuti a cercare anche noi qualche volta, tanto tempo fa. Poniam ch’io fossi in cucina a ritagliar figure da una rivista o a rumegar la farina nel pentolino per far la colla che serviva ai miei pastrocchi, entrava la nonna e mi avvertiva che c’erano i Baldi al cancello per sapere se andavamo con loro alla cava.

«Come alla cava?»

«Alla cava, in bicicletta, ci sono anche degli altri bambini».

«Ma quanti sono, sono tanti?»

«Non li ho contati, sú allora, cosa decidi, stanno aspettando voi».

«Bisogna decidere subito? Adesso?»

«Sí, sono già tutti pronti».

«E l’Agostina?»

«Dice che viene solo se vai anche tu».

«Non possono incominciare ad andare, che semai li raggiungiamo dopo?»

«Ma non ha senso, se andate andate adesso con loro».

«L’Agostina non può andar da sola?»

«Dice che si vergogna, che viene solo con te. Ma vai, ti fa bene».

«No, no».

«Vai a dirglielo, allora».

«Non puoi dirglielo tu?»

E glielo diceva lei, mentre io spiavo la scena dalla finestra. Dopo qualche altra volta smisero di cercarci.

Sia noi sia i Baldi, del resto, eravamo coerenti con la condotta delle rispettive famiglie: piuttosto riservati e disdegnosi d’altrui i nostri nonni e quasi sempre assenti la mamma e il papà, apertissimo alla vita del paese il loro clan, liberale di chiacchiere e indugi all’emporio e sensibile alle iniziative del parroco (com’è a dir puntuale all’addobbo floreal del portone nel dí di Sant’Anna o generoso d’azzardi ad ogni benefica pesca), assiduo della panchina in piazza, la sera, e sempre pronto, con comprensivi annuimenti del capo, a informarsi dell’andamento scolare del Luigino e della cistite della signora Carla. Di questa diversità mi accorgevo in continuazione, per mille indizî. Ecco, bastava questo: quando io andavo all’emporio a comperare il pane o le uova dovevo pagare esattamente, e attendere il resto: i Baldi invece non pagavano mai, e alla fine della spesa la signora Lucia cercava nel cassetto un suo bisunto quaderno blu (serie scientifica, di quelli con il bulbo oculare su piastrina di plastica in finestrella quadrata), e lí dentro, con complice intesa, “segnava”. Io, in tanti anni, mai che in assenza di resto abbia visto segnare: sempre aspettare che la Lucia uscisse e cambiasse.

Solo la messa, me ne rendo conto ora, avrebbe potuto rilegarci un po’ di piú all’ecumene, ma ad andarci era solo la nonna, raramente il nonno. Dopo i primissimi anni io e mia sorella eravamo stati “esentati” – su questo punto mia madre era stata chiara –, cosí anche quell’unica occasione di incontri veniva a mancare. Non che io ne fossi scontento, anzi, mi sembrava che l’innaturale silenzio della domenica mattina, quella sospensione di ogni attività dessero ai miei giochi un sapor piú piccante, e insieme un’aura fatata: ma ugualmente, se mi capitava di assistere dal secondo piano alla partenza dei Baldi per la messa (tutti eleganti, schierati nel loro giardinetto in attesa dei ritardatarî per uscire insieme, in un unico blocco) riuscivo a provare – un attimo, poi passava – un senso di ignorante esclusione. Andavano ad annoiarsi a morte, come se non lo sapessi, eppure chissà, mi dicevo, forse qualche volta la noia è meno triste del divertimento.

Con il passare del tempo, dunque, su quel balcone andavo sempre meno. Cos’altro infatti avrei potuto vedere, guardando a destra, se non brutture? Come le voci dei Baldi si erano fatte di anno in anno piú intollerabili al mio orecchio, cosí anche alcune salienze del loro giardino e della loro casa, già inavvertite, mi erano gradualmente divenute percepibili fino a campeggiare nella mia coscienza come veri e proprî insulti: quel presuntuoso prato all’inglese, ad esempio, cosí diverso dal nostro prato vero e cosí in disaccordo con l’idea di campagna, o quei sentierini di beole, quella ghiaietta bianca sempre rastrellata, quelle ajuolette vezzose! Guardavo il nostro dondolo sotto il pruno e vedevo una solida struttura di ferro un po’ rugginoso, di un bel verdone sbiadito, pesantissima, che ci volevano sotto quattro piastrelle per impedire che s’infossasse nella terra; guardavo il loro e vedevo una cosina moderna, da terrazzo cittadino, in alluminio inguainato di plastica bianca, con cuscini a strisce giallo-caffè e frange rosse. Guardavo i nostri alberi, o pensavo a quelli che erano caduti, e vedevo alberi serî, conifere, cachi, nespoli, castagni: guardavo di là e vedevo ridicole betulle in artistico gruppo, lagestremie e arbusti da lungomare nizzardo, piante da appartamento con grasse foglie lucide. E per tutto materassini e ombrelloni, occhialoni da sole e grosse radio portatili, motociclette e barbecue e i bambini di quelli che già furon bambini, come se la campagna non fosse una cosa intima e seria, profonda, autunnale o invernale sempre, anche d’estate, un mondo ove camminare con bei scarpottoni e calzoni di fustagno e vecchi impermeabilacci, alzando i passi pesantemente come per accresciuta forza di gravità, un mondo che sa di terra e di stalla, di legna vecchia resinosa, di foglie marcite e di funghi, un mondo lento, ovattato, dove essere ancora piú soli di quanto lo si sia in città, ma di una solitudine piú bella, piú voluta, tra le lucertole e i merli, i ragni filiformi e i cervi volanti… Di là sembrava invece una spiaggia (ma perché allora non se ne andavano al mare?), e io sarei dovuto uscire sul balcone per trovarmi di fronte a una cosí spudorata immagine dell’estate, quando anche a ferragosto facevo di tutto per negarmela, per fare come fosse d’autunno, che si raccolgono le castagne e non c’è in giro nessuno? Meglio tener tutto chiuso, anche gli scuri, e se la porta-finestra che dava sul lago non bastava allo studio, accendere la luce, e non uscire.

II paese è cambiato. Anche se rimango chiuso in biblioteca sento tutti i cambiamenti, li sento uno sopra l’altro come cicatrici di frustate sulla mia schiena, i piú remoti scandalosamente attuali come i piú freschi. C’era il cortile del ciclista, pieno di ruote e catene, con un’enorme vasca da bagno colma di erbaglie: ci hanno fatto un parcheggio. C’erano vie anonime, che ognuno chiamava con nomi di mito, secondo il cuore dittava: ci hanno messo delle targhe, e la strada del lupo è diventata via Matteotti. Fuori del paese la cosa piú bella era un grande lavatoio di pietra, e chi aspettava la corriera si sedeva sul bordo all’ombría, e tuffava le mani nell’acqua gelida, che anche quando era torbida di sapone sembrava pulita. Adesso c’è solo una colonnina spartitraffico, e quando, in corriera, dico «fino al lavatoio», il bigliettaio mi guarda con sospetto. A questo fervoroso spirito di rinnovamento i Baldi sembravano avere aderito senza resistenze, anzi con un loro speciale entusiasmo. Fra le cose che piú mi colpivano, nel loro comportamento, era senz’altro l’attivismo: sempre un martellare, un trapanare, un ridipingere, un amor di sostituzione, sempre un’ansia di nuovo, di moderno, di «giòvane». Guardavo la nostra casa e la loro e le trovavo sempre piú divergenti, l’una ancorata in una fissità quasi minerale (qualcosa si era perso, sí, ma per quanto atroci quelle sottrazioni non ne avevano alterata l’intima sostanza), l’altra immersa nel flusso del tempo, che se la portava via, se la lavorava a sua imago, ne cambiava la chimica. Una casa va e l’altra resta pensavo, e nella nostra sentivo abitare lo spirito della morte, come se di due gemelli solo uno crescesse, combinando le cellule del proprio corpo con gli elementi del mondo in un connubio rigeneratore, mentre l’altro morisse bambino e si rinsecchisse cosí, come una piccola mummia; poi però mi ribellavo a questa idea, e mi dicevo che se lo spirito della vita coincideva con la catena di scempî che si perpetrava oltre il muro, se vivere significa morire in continuazione, allora la morte era anche di là, dai Baldi, e piú brutta di là che di qua.

Pensando che ci doveva essere stato un tempo in cui le due case erano molto meno lontane fra loro, mi accorgevo con spavento di portarmi addosso non solo i miei ricordi, ma anche quelli degli altri: riuscivo a soffrire anche per loro, per quello che avevano perso e che nemmeno rimpiangevano, e perfino quando non avevo mai saputo cosa c’era prima, ugualmente ne percepivo l’ombra dietro l’attualità, come un fantasma sdegnato che impetri vendetta. Tutto il paese era popolato di queste ombre, tremolavano ovunque e mi sembrava di essere il solo a vederle. E anche quando gettavo lo sguardo in giardini mai visti, durante giri in bicicletta sempre piú rari e piú brevi, non potevo difendermi dall’assalto di altre e altre ombre, che si levavano da tutte le parti imponendosi con la lor muta dolenza. Rientravo a casa turbato, carico di appelli e di richiami che mi frastornavano, e di quelle larve inquietate mi sentivo il custode, come l’ultimo sacerdote di un culto che solo in lui sopravvive.

Dalla parte opposta a quella dei Baldi, a ridosso del muro settentrionale, quello che poi sarebbe crollato, stava la Flora. Non ne ho mai saputo l’età: l’ho sempre vista piena di rughe, curva su se stessa, con in testa lo stesso fularino blu a pallini bianchi. Il suo giardino era tutt’orto: fagiolini, cetrioli, cavoli, zucchine, e dove non era orto era pollaio. I due lati corti di quel terreno erano costituiti, verso la strada, dalla casupola della Flora, a un piano solo, e all’altro capo dal fianco del nostro fienile. Su quel fienile io salivo spesso, sporgendomi da un balconcino, per parlare con il cane della Flora, che rispondeva a tutti i miei richiami e si ergeva bipede dalla contentezza. Si chiamava Tabú, e dopo la sua morte si chiamò Tabú il suo successore, entrambi piccoli e a pelo lungo, a macchie grigie e nere. Conversando con la Flora, che interrompeva sempre il suo lavoro per venire fin sotto il fienile, e che anche se era in casa usciva al primo abbaiare, mi accorgevo che per lei non esistevano un primo e un secondo Tabú: era un cane solo, sempre lo stesso: lo accarezzava sulla testa e intanto mi raccontava episodî di anni lontani, quando ancora quel Tabú non poteva essere nato: «Ti ricordi eh, – gli faceva prendendogli una zampa, – quella volta che sei scappato di casa e mi hai fatto morire di paura?», oppure: «E la Bianchina? Ti piaceva la Bianchina, eh?», e di questa Bianchina nessuno in paese serbava piú memoria, chissà da quanto tempo era terra. Anzi, da qualche particolare sospettavo che certi racconti si riferissero a un terzo cane, o addirittura a un quarto, chissà, forse c’era una successione di Tabú che giungeva fino all’infanzia della Flora, a un mitico Ur-Tabú… Io stesso, che ho conosciuto gli ultimi due cani, ne ho un ricordo unitario, e già allora sentivo che non era bello cercare di dirimerne le storie. Anzi mi dicevo che anch’io, dopo la morte della Flora, avrei chiamato Tabú il mio cane, e l’avrei cercato cosí, un bastardino peloso, grigio e nero, ben baffuto, con l’occhio giallo e buono.

Ci furono estati in cui Tabú fu il mio principale compagno. Quando parlargli dal fienile non mi bastava piú, correvo da lui («Nonna, sono da Tabú!» avvertivo nell’uscire, e lui sentendo il suo nome faceva un unico «Bú!», come a dire: «Confermo»). Di tutto il paese, la casa e l’orto della Flora erano l’unica zona a cui sentivo che era giusto estendere il nome di Scalna, come se fra lei e noi non ci fosse alcun muro. Da lei stavo bene, io coccolavo Tabú mentre lui mi faceva festa, e lei faceva festa a entrambi. Non c’era un libro, in quella casa, eppure andava bene cosí, non era come le altre case, che senza libri mi sembravano inabitabili, lí tutto era bello, tutto pesante di storia; credo che tranne le lampadine non ci fosse un solo oggetto posteriore alla guerra. Quando la Flora non ci sarà p...

Indice dei contenuti

- Copertina

- Euridice aveva un cane

- Dello stesso autore

- I palloni del signor Kurz

- L’Artigliopàpine

- Cicoria matta

- Tutto il dolore del mondo

- In virtú della mostruosa intensità

- Temperatura esterna

- Tutti vivemmo a stento

- La morte, i numeri, la bicicletta

- Euridice aveva un cane

- L’ora di Carrasco

- La serietà della serie

- Un sogno bruttissimo

- La legnaia

- Cinema

- Li fratelli mia

- I figli

- Il volto delle cose

- Forse perché

- Copyright