![]()

![]()

Michele Gervasini abbozzò il segno della croce e diede in una smorfia. Quella mattina si era rasato troppo in fretta, poi un litro di dopobarba chimico del discount, e adesso guance e collo gli pizzicavano tantissimo. Ruotò gli occhi intorno stile rospo di fosso, riempí i polmoni d’aria, e la trattenne finché poté.

Le esequie di Lucia Frangipani erano state fissate in una chiesa sulla Palmiro Togliatti, l’arteria congestionata che drena il traffico pesante verso la Tuscolana e poi da lí in direzione Castelli Romani. Una brutta chiesa moderna di periferia, di quelle che nelle intenzioni degli assessori all’urbanistica nascono come una zampata di modernità nel cemento dell’edilizia popolare, e poi rimangono là inspiegabili a tutti: astronavi precipitate da un pianeta idiota sopra un montarozzo di terra coi palazzoni intorno.

Con Gervasini, al funerale erano presenti gli altri colleghi dell’Ufficio pianificazione e controllo, che si componeva in tutto di sette risorse: oltre ai tre responsabili delle singole divisioni (latte, yogurt e prodotti caseari), esisteva un quarto controller dedicato ai bilanci delle cosiddette unità sussidiarie, piú un addetto all’inserimento dati, piú un funzionario con mansioni di capufficio. Infine un senior account incaricato dei cash flow.

Fino a una settimana prima, quest’ultima posizione era stata ricoperta da Lucia Frangipani. In sei anni, Lucia non aveva sgarrato mai, nemmeno una volta, nemmeno una virgola, fino al giorno del suo suicidio.

La domenica delle esequie, la bara di Lucia occupava il corridoio vuoto, giusto sotto l’altare. I colleghi si erano sistemati nella navata sinistra. Mancava solo il responsabile della divisione latte, tale Augusto Sgueglia. Gervasini, come in misura diversa piú o meno tutti, pensò che Sgueglia stava dando l’ennesima dimostrazione di essere un magnifico stronzo. Nessuno faceva i salti di gioia, però al funerale ci erano andati tutti lo stesso: perché solo lui doveva fare sempre eccezione?

La navata destra era occupata dai familiari della defunta. Quattro persone in tutto: i due anziani genitori di Lucia, una stropicciata sorella quarantenne e un cugino di nome Erminio, che si era accollato una faticosissima trasferta domenicale dall’entroterra molisano a bordo di una vecchia Peugeot 106 blu cobalto a iniezione.

La notizia della morte di Lucia era stata ufficializzata il venerdí mattina attraverso un comunicato formale della dirigenza. Le modalità del suicidio com’era prevedibile erano state omesse, ma com’era altrettanto prevedibile si erano diffuse all’istante. Agli occhi dei colleghi, già senza fiato per la notizia in sé, la ferocia dell’autoesecuzione era stata un’ulteriore sorpresa. Fino a quel giorno Lucia era stata sempre, per tutti, una creatura gentile e riservata. Magari un po’ timida, ecco. Era una donna di trentadue anni, abbastanza bruttina senza essere proprio uno scorfano, del tutto appagata dal suo lavoro e dotata di un carattere incolore: una cosí dove l’aveva trovato il coraggio di recuperare una tanica di cherosene e darsi fuoco nello sgabuzzino delle scope?

La mattina del funerale, a cospetto del fatto desolante che l’insieme dei congiunti di Lucia Frangipani si componeva di quattro individui, lo stesso pensiero attraversò la maggior parte dei colleghi: in realtà, pur avendo condiviso l’ufficio per anni con quella persona, di quella persona sapevano poco o niente.

Certo, Lucia Frangipani non era proprio quel che si dice un tipo socievole. Ogni giorno alle nove spaccate arrivava al lavoro, si sedeva alla sua postazione ed eseguiva la stessa partitura di gesti: accendeva il computer, tirava fuori dalla borsa un pacchetto di kleenex, una mezza minerale intatta e il respiratore dell’asma; si raccoglieva dietro al collo la matassa muschiosa dei capelli, e attaccava il foglio Excel.

Di contro, non si poteva neanche dire che fosse scostante.

Le poche volte che non si portava il pranzo da casa in un tupperware lavabile verdolino scendeva in mensa con Simona Marchetti, la responsabile del settore yogurt. Da questi pranzi la Marchetti aveva ricomposto l’impressione di una ragazza non sgradevole, ma che aveva trovato il suo habitat nelle retrovie dell’esistenza: viveva da sola da qualche parte verso Ardea in un piccolo appartamento preso con l’aiuto dei suoi e l’accollo di un mutuo trentennale, era realizzata nel perimetro perfetto del suo contratto a tempo indeterminato, tutto sommato era contenta anche dei colleghi. Qualche problema l’aveva avuto ogni tanto solo con l’impiegata dell’Ufficio contabilità, una testona di Casal Lumbroso a cui spesso bisognava sollecitare a ripetizione l’invio delle fatture: ma questo rientrava nell’ecosistema del settore amministrativo della Montefoschi, che prevedeva l’Ufficio contabilità e l’Ufficio pianificazione in regime di conflitto costante. Insomma, l’impressione della Marchetti ricalcava quella di tutti: il mondo di Lucia Frangipani fuori dal lavoro era un territorio nebbioso, nebbioso era pure il suo passato e nebbiosa era la stessa Lucia Frangipani, come la maggior parte delle persone che s’incontrano sul luogo di lavoro.

Eppure in mezzo a tanta nebbia doveva essere nascosto un punto caotico in grado di produrre quel gesto. Un gesto apparentemente superiore – ma di parecchio – alla statura di Lucia per come se l’erano sempre figurata loro. Dove fosse situato questo punto, ormai era troppo tardi per scoprirlo. Anche per questo, a confronto diretto con la bara, ognuno dei colleghi si sentiva a disagio. Come hai fatto a rimanermi estraneo per tutti questi anni?, sembrava bisbigliare il parallelepipedo ligneo a ciascuno di loro, con la sua sola presenza.

La cerimonia vera e propria durò il minimo indispensabile.

A officiare c’era un prete africano con la pelle nerissima e due sclere oculari bianchissime cerchiate di rosso, che però, con leggera sorpresa di Gervasini, predicava con un marcato accento napoletano. Dopo l’omelia si fece da parte per lasciare il pulpito a Luigi Mirenna, cinquantenne dall’aria qualsiasi che si era arrampicato con docile ostinazione lungo tutti i gradini della gerarchia impiegatizia fino a diventare il responsabile dell’Ufficio pianificazione con il grado di quadro super. Toccava quindi a lui farsi portavoce con un breve comunicato dei pensieri di quanti avevano condiviso con Lucia tanta parte di vita in comune. Pensieri che, di fatto, erano cosí pochi, e quei pochi cosí insulsi, che il comunicato rischiava di rasentare il vuoto siderale. Ma Mirenna, abituato ai discorsi d’occasione, se la cavò gorgogliando con la sua voce bassa e gutturale quella che nei fatti era la pura verità: – Lucia Frangipani in sei anni ha svolto i suoi incarichi con scrupolo e dedizione ammirevoli. Sarà difficilissimo trovare qualcuno in grado di sostituirla. La sua scomparsa è stata uno shock per tutti.

Detto ciò, cedette il microfono al direttore del personale Stefano Bigazzi, un quarantenne altissimo e magro con la testa rasata, che lesse da un foglietto con tono da conferenza stampa: – Il presidente e amministratore delegato del gruppo Montefoschi, Tonino Montefoschi, unitamente a tutta la dirigenza, si associa al dolore dei colleghi per la scomparsa di Lucia Frangipani, una risorsa che si è rivelata strategica per la crescita dell’azienda. E desidera esprimere il piú sincero cordoglio alla famiglia per il grave lutto.

Bigazzi riguadagnò la prima panca della fila sinistra.

La testa rasata sulla nuca pallida tornò a spiccare in mezzo alle altre teste fino alla fine della funzione.

Gervasini tirò un sospirone. Il piú era fatto.

Chiaro, tutti intuivano che per il presidente e amministratore delegato del gruppo, e da lí a scendere per tutta la dirigenza, un suicidio sul posto di lavoro era sí motivo di cordoglio ma prima di tutto motivo di rogne di proporzioni gigantesche. Specie in un’azienda modello come la Montefoschi, che – nata come minuscola cooperativa di burini analfabeti del basso Lazio nel secondo dopoguerra – aveva cavalcato la ricostruzione del Paese, eluso le recessioni, differenziato l’offerta, insomma si era industrializzata, ma sempre mantenendo la tradizionale impostazione paternalistica che la legava alle origini. Per cui piani ferie elastici, turnazioni di lavoro sempre trattabili, scampagnate aziendali, premi di produzione generosi ed ecumenici.

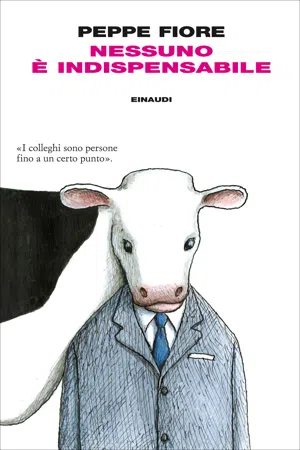

Questo approccio agropastorale alla gestione delle risorse umane era stato il fiore all’occhiello dell’azienda: in quasi sessant’anni di attività mai un incidente, mai uno sciopero, mai nemmeno una vertenza sindacale. Era rimasto intatto anche negli ultimi due anni, durante i quali la muscolatura dell’intero organigramma si era estroflessa, mese dopo mese, nello sforzo collettivo della quotazione in borsa. Dirigenti, funzionari, impiegati e operai, tutti erano consapevoli che nemmeno la sigla S.p.A., nemmeno i nuovi capitali tedeschi nell’azionariato avrebbero inquinato una cultura aziendale solida come la cornice d’ottone della foto in bianco e nero che campeggiava nel piccolo museo al pianterreno. La didascalia in grandi lettere bianche, ai piedi di Egidio con le sue vacche e i suoi fattori, recitava: «Montefoschi – la nostra storia al servizio della tua tavola».

Era il loro slogan da sempre e tale sarebbe rimasto, inscalfibile per l’eternità.

Ecco perché alla scoperta del cadavere di Lucia Frangipani, occorsa – vedi la sfiga – ad opera di un’oscura maestra elementare in visita agli stabilimenti con la sua scolaresca, tutti i dipendenti erano stati mandati a casa in fretta e furia e permesso pagato. I rilevamenti d’ufficio avevano preso tutto il pomeriggio del giovedí, e il giorno dopo due carabinieri giovanissimi in borghese avevano raccolto con grande discrezione le deposizioni di Mirenna e dei colleghi di Pianificazione, per quel poco che c’era da deporre. In meno di ventiquattro ore la situazione era tornata alla normalità. Giornalisti non se n’erano presentati, tutto lasciava intendere che la vicenda si sarebbe riassorbita senza traumi: l’unico segnale del suicidio di Lucia sarebbe rimasto il nastro giallo e nero sulla porta dello sgabuzzino accanto all’ingresso. Purtroppo, proprio in un punto in cui chiunque entrasse era costretto a vederlo.

Alle 11,30 il prete distribuí la benedizione con molle cadenza da monologo di De Filippo. Cinque secondi d’orologio dopo l’amen, gli operatori delle pompe funebri scattarono all’unisono, percorsero il corridoio centrale ad ampie falcate robotiche e portarono fuori la bara. A seguire, il grande classico delle condoglianze ai parenti, che si schierarono sul sagrato. I colleghi sfilarono uno per volta davanti a quelle quattro mascherine di dolore composto, senza ombra di tragedia. Il padre di Lucia, in particolare, le assomigliava moltissimo.

Se i colleghi non avevano granché da dire ai parenti, a loro volta i parenti non avevano molto da dire ai colleghi, che vedevano allora per la prima volta. Mentre assistevano in silenzio alle complesse operazioni di carico della bara nel carro funebre c’era un’atmosfera d’imbarazzo sociale come nello scompartimento di un intercity.

Il tutto, comunque, fu abbastanza rapido e indolore. Tempo una decina di minuti e il Bmw nero tirato a lucido si immise nel traffico della Togliatti. Il parente molisano gli andò dietro nella sua Peugeot scoreggiante, seguito dallo sbiadito terzetto composto dalla sorella e dai genitori a bordo di una vecchia Panda color panna. Quindi i colleghi dell’ufficio allentarono i ranghi.

Alla fine rimasero in due a chiacchierare sul sagrato: Michele Gervasini, controller responsabile della divisione caseari, e l’addetto all’inserimento dati Andrea Caruso.

Gervasini aveva trentasei anni, i capelli neri con un taglio severo e un paio di occhiali dalla montatura forse un pelo troppo sbarazzina. L’altro era un omone che in ufficio giudicavano tonto all’unanimità: buono come il pane e inoffensivo come l’acqua di rubinetto. Girava voce che fosse stato assunto in quota invalidi per un suo ritardo mentale, ma doveva essere una leggenda aziendale tra le tante. Certo non era un fulmine di guerra: aveva tatuato in faccia lo stesso identico sorrisone sazio ventiquattro ore su ventiquattro, e dava l’impressione che faticasse moltissimo ad amministrare le proporzioni esagerate del proprio corpo.

Caruso e Gervasini spesero alcuni minuti in pigre congetture sui riassetti che avrebbero coinvolto l’ufficio dalla settimana successiva. In Pianificazione convergevano i bilanci e i flussi di cassa delle singole business unit della Montefoschi: compito dei controller era verificare i numeri in cerca di eventuali magagne nella gestione (tipicamente: fatture in ritardo, fornitori morosi, pagamenti scoperti) e, nel caso, segnalare ai diretti superiori le anomalie. Questi documenti di sintesi finivano dritti in consiglio di amministrazione, dove facevano da piattaforma operativa per le scelte esecutive del management, e venivano resi noti agli investitori. Insomma, sebbene nell’Uffici...