Potreste pensare che questa non sia una storia vera, perché una parte di essa contiene cose a cui è difficile credere, ma vi assicuro che non c’è niente di inventato, dall’inizio alla fine. Voglio scriverla tutta prima che il tempo mi porti a inzepparla di dettagli interessanti, come se questa storia ne avesse bisogno.

Capita di mentire sugli avvenimenti. Lo so. Mio padre era un bugiardo. Riusciva a prendere una cosa vera e a renderla una bugia. Gli bastava continuare ad aggiungere particolari fino a ingrandire tutto, tirando dentro cose che non erano mai accadute ed eliminando gradualmente la verità, cosí che alla fine rimaneva solo la parte inventata e lui stesso non sapeva piú riconoscere la verità dalla menzogna.

Spero che questa cosa non sia ereditaria.

Andrò dritta come un fuso, convinta che non lo sia.

Vi dirò la pura verità, dal principio alla fine. Vi dirò che il mio nome è Dorothy Sherman e racconterò le cose come stanno. Vi dirò che i miei amici mi chiamano Dot, e che preferisco che i miei nemici non mi chiamino affatto.

Si tratta di una grande avventura? Be’, nessuno andrà sulla luna o scalerà una montagna altissima. Ma per me è un’avventura. È la mia vita quotidiana.

Una volta mio padre mi ha dato dei consigli che ho serbato nel cuore. Non che abbiano molto a che fare con la mia storia, non direttamente almeno, ma contengono una certa saggezza e credo evidenzino il fatto che la mia è una famiglia di filosofi.

Mi ha detto: «Ricorda, nella dieta ci vuole un po’ di grasso per aiutare la digestione». L’altro consiglio è stato: «Conservati i soldi perché non te ne darò di piú».

In questo caso diceva il vero. Non ci dava neanche il minimo sindacale, figuriamoci gli extra. Se n’è andato quando avevo dodici anni e mio fratello cinque. Ha fatto quella cosa che si sente sempre dire. È uscito per comprare le sigarette e non è piú tornato.

Per tanto tempo ho immaginato che fosse andato al negozio, non ne avesse trovate e avesse proseguito fino a Longview per procurarsene un pacchetto. Dopo una o due settimane ho pensato che qualcuno doveva pur averle avute, le sigarette, e che sarebbe dovuto tornare da tempo, anche camminando con i piedi in un secchio di cemento indurito.

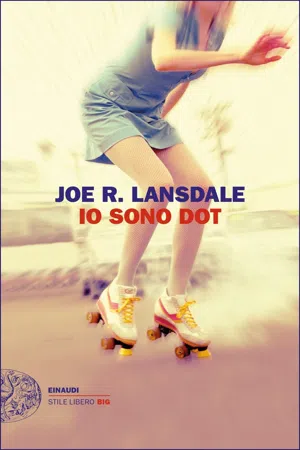

Ora ho diciassette anni, ne sono passati cinque da quando ho sentito le perle di saggezza di papà, poco prima che partisse per il giro del mondo alla ricerca delle sigarette, dunque è già da un bel po’ che se n’è andato e io ho iniziato a lavorare come cameriera sui pattini in un drive-in aperto ventiquattr’ore al giorno: il Dairy Bob. Proprio cosí, il Dairy Bob.

Il tipo che lo gestisce si chiama Bob. Una brava persona, tutto sommato, sulla trentina. Quando ha aperto il locale non sapeva come chiamarlo. Diceva di essere cresciuto andando al Dairy Queen, e cosí ha deciso di chiamarlo Dairy e qualcosa, ma non riusciva a trovare un nome adatto. Alla fine ha pensato di aggiungere il suo nome, Bob.

Il Dairy Bob si trova appena fuori dalla Statale 59, e scommetto che la gente quando passa in macchina e vede l’insegna pensa: ma che c’entra Bob?

Bob è lí a tutte le ore. Ha un’assistente di nome Marilyn che lavora giusto il tempo di fargli fare un sonnellino, di solito qualche ora a notte. La vedo pochissime volte, cosí poche che stenterei a riconoscerla se la incontrassi per strada, credo. Io sto lí piú che altro quando c’è Bob.

Non è il lavoro peggiore al mondo, ma alla fine della giornata sono ridotta un cadavere. Piú di tutto mi fanno male le caviglie e i polpacci, ma anche il culo ha i suoi problemi: non estetici, però. Quando sei sui pattini per sei ore al giorno, le chiappe ti diventano dure come il piombo.

Il mio turno è questo, sei ore ogni sera. Quando avrò diciotto anni le ore diventeranno otto, ufficialmente, anche se già ora c’è sempre un po’ di lavoro extra che viene pagato in contanti.

Cerco di fingere con me stessa, prima di dormire, che riuscirò a prendere il diploma, per poi andare al college e ottenere una vera e propria laurea invece che un attestato di assistente infermiera, o come diavolo si chiama, oppure di estetista, o ancora di stenografa.

Non che siano malaccio, come ambizioni, e sono tutti mestieri onesti, ma le ragazze di mia conoscenza che hanno abbandonato la scuola o sono rimaste incinte – nel qual caso, il padre del bambino se l’è data sicuramente a gambe – hanno finito per fare uno di quei tre lavori e vivono in una roulotte, cosa che in effetti io faccio già ora. Credo che tecnicamente si tratti di una casa mobile, ma mia madre la chiama roulotte, e noi facciamo altrettanto. Comunque, vivo in una di quelle. Io, mia madre, mio fratello minore Frank e nonna. Fa schifo. Ho sempre desiderato una casa piú grande. Quando incrocio mia nonna che viene giú per il corridoio e vuole andare in bagno – e sottolineo che non è il tipo di persona che ama saltare i pasti – ci tocca quasi fare le acrobazie, per passare.

Non voglio neanche fare la fine di mia sorella maggiore, Raylynn. Ha ventitre anni e non abbiamo lo stesso padre. Il suo è stato ucciso quando era piccolina e neanche se lo ricorda. Stava lavorando sotto una macchina tenuta su da un vecchio cric, quando un cane in corsa vi è inciampato. Il cric ha ceduto e la macchina gli è caduta addosso, schiacciandolo. Il cane non si è fatto nulla. Mamma racconta sempre che è morto un anno dopo, serenamente, mentre era in giardino con una zampa piegata, a godersi il sole primaverile.

Raylynn ha una roulotte tutta sua e lavora con me al Dairy Bob. Ha provato a fare l’estetista, ma le clienti non erano soddisfatte. A due di loro erano caduti i capelli, e una delle sostanze chimiche che Raylynn aveva utilizzato ha fatto venire a un’altra una specie di fungo all’orecchio, resistente ai farmaci. La donna le ha fatto causa, e addio salone di bellezza. Visto il precedente, non era esattamente molto richiesta, e veniva subito licenziata per quello che lei chiamava Pregiudizio Estremo.

Perciò ha cominciato a lavorare al Dairy Bob. È stata lei a farmi assumere. Odia quel posto. Dice che il futuro che le spettava è arrivato e se n’è andato senza lasciare neanche l’ombra.

È una ragazza abbastanza intelligente, quando usa la testa, ma per la maggior parte del tempo il suo cervello sembra in vacanza. È molto carina, ma sarebbe stato meglio se fosse stata meno bella e piú intelligente, perché a sedici anni è andata a convivere con un ragazzo, scappando di casa perché, come diceva ironicamente mia madre, era «innamoraaaaata».

Il fatto è che il tizio invece non era innamorato, o comunque ha smesso di esserlo appena ha saputo che era in arrivo un bebè: mio nipote Jake, che adesso ha due anni. Comunque, il tizio se l’è squagliata chissà dove. A Raylynn ha lasciato solo dei calzini bucati e pochi spiccioli che gli erano caduti dalle tasche ed erano spariti sotto i cuscini del divano.

Raylynn è tornata a vivere con noi, almeno finché non è nato Jake. Dopo la sua nascita, tutta quell’intimità familiare non andava piú bene, quindi ha trovato lavoro al Dairy Bob e ha preso in affitto una roulotte persino piú piccola della nostra.

Ha conosciuto un tizio di nome Tim, il quale si è dimostrato in linea con i suoi gusti in fatto di uomini. Poco dopo l’inizio della loro convivenza, è rimasta di nuovo incinta e Tim ha cominciato ad accusare problemi alla schiena, che lui chiamava stupidamente «la lombargia».

Ben presto ha smesso di lavorare. Raylynn portava avanti da sola la baracca. Lui se ne stava seduto a casa in mutande, con una cassa di birra scadente e il canale dei quiz. Teneva a portata di mano una confezione di batterie per evitare di alzarsi nel caso si scaricassero quelle del telecomando. Cosí stava a posto.

Raylynn si lamenta continuamente con me. Ma mica lo lascia. E quando è nata la mia nipotina Constance, non ha potuto neanche riposarsi. Le cose sono peggiorate ancora. I bambini stanno tutto il giorno al nido, che si prende ogni soldo che guadagna Raylynn, perché a Tim non piace cambiare pannolini. Dice che è roba da donne e cosí via, e poi sarebbe costretto a mettere giú la birra e posare il telecomando per cinque minuti circa. Se ne sta semplicemente seduto in casa, aspettando che lo chiamino per un incarico direttivo o che si liberi un posto come fisico nucleare.

So di essere cattiva, ma continuo a sperare che un camion lo investa e magari se lo trascini per tre o quattro chilometri. Non sono pensieri da ragazza per bene, ma questo è. Almeno nella mia testa posso essere brutale. Una volta ho letto un manuale che parlava di rabbia repressa e mi sono resa conto di esserne piena. Per non parlare dei problemi di autostima, che nascondo esibendo una spavalderia completamente fasulla. Anche la finta spavalderia era descritta nel libro. Non era granché, come manuale, ma ricordo che parlava di questo genere di cose.

Vista la mia situazione, perché mai dovrei criticare la vita delle persone? Come potete immaginare, una diciassettenne che ha abbandonato la scuola con l’intenzione di prendersi un diploma a distanza quando e se potrà non è esattamente il genere di persona a cui qualcuno potrebbe predire un grande futuro.

Devo provvedere da sola a qualsiasi cosa, cibo compreso, perché mamma lavora da Tutto a un Dollaro e non la pagano abbastanza, mentre nonna ha una gamba fuori uso che non è guarita come si deve. Niente di grave. Zoppica un po’. Quando la gente le chiede cos’è successo, lei racconta di essere caduta dal portico mentre era ubriaca. Non ce l’abbiamo, un portico, e lei neanche beve, ma la nonna è fatta cosí. In realtà è scivolata uscendo dalla vasca: la gamba è rimasta da una parte e il resto di lei se n’è andato dall’altra. Ovviamente tutto ciò non ha fatto bene alla gamba. Mio fratello Frank ha dieci anni, e su di lui abbiamo grandi aspettative. È una specie di nerd, ma insomma, diamine, come dice mamma: «Fai quello che ti pare e piace, basta che non combini pasticci sul tappeto del salone».

A proposito: il lavoro che ho trovato al Dairy Bob ha una specie di nomignolo. Bob chiama noi ragazze «Fender Lizards». È una vecchia espressione che si usava negli anni Cinquanta, o almeno cosí dice lui, e ha a che fare con le cameriere che sfrecciano attorno ai paraurti delle macchine, spesso finendoci contro. Posso mostrarvi i lividi.

Mi piace quel nomignolo, Fender Lizards, e lo uso per parlare di me appena ne ho l’occasione. È un gran modo per avviare una conversazione, e un paio di volte ho fatto colpo sui ragazzi usandolo per qualificarmi. Credo pensino sia qualcosa di tosto.

Giusto per essere precisa, non sono uscita con nessuno di loro.

Il problema è che se hai mollato la scuola, sembra che ti ronzino attorno solo quelli che hanno fatto altrettanto, e ne vanno pure orgogliosi. Tutti con i capelli che paiono tagliati con un tosaerba, tatuaggi da galera e chincaglierie su tutta la faccia, come se avessero avuto vari incidenti mentre pescavano.

Io non seguo le mode. Non mi piacciono i tatuaggi e tutta quella merda sulla faccia di un ragazzo. O di una ragazza. Ogni tanto indosso un paio di orecchini. Ce li ho i buchi alle orecchie, ma conosco ragazze che hanno buchi e roba appesa in posti dove non dovrebbe esserci un bel niente.

Mia madre una volta mi ha dato un paio di consigli sull’argomento e, come per i consigli di mio padre, ne ho fatto tesoro.

«Non fare buchi nella tua cantina, Dot».

Ricordate, vi ho detto che la mia è una famiglia di filosofi.

Comunque, questa è la mia famiglia, quello è il mio lavoro, questa è la mia vita, tutto qui.

Ora faccio un momento di pausa per permettervi di smaltire l’invidia.

Dunque, c’è un punto luminoso che si insinua tra tutte queste cose, un po’ come un raggio di luce fortissima che cerchi di penetrare attraverso un sacco unto, e si tratta del fratello di mio padre, zio Elbert. Non lo avevo mai conosciuto, e se è per questo neanche gli altri membri della famiglia l’avevano mai visto. Non sapevamo neanche che mio padre avesse un fratello, e io all’epoca ancora non sapevo che fosse un raggio di luce, ma a questo ci arriveremo con calma.

Venne a trovarci, portando con sé un vecchio furgone verde Dodge, che sembrava aver fatto il giro del mondo, fondo degli oceani compreso. L’aveva riempito di ogni sorta di robaccia, e in seguito mi disse che lí dentro ci viveva. Cosa non difficile da credere, perché quando scesi dalla mia macchina il portello laterale del furgone era aperto e da lí mi arrivò un odore che avrebbe fatto barcollare e poi steso una puzzola. Era tarda serata, avevo appena finito di lavorare, e lo sentii ancor prima di riuscire a vederlo bene, perché avevo i finestrini abbassati a causa di un guasto all’aria condizionata. Aveva una voce piuttosto dolce, per essere un uomo. Non era eccessivamente acuta o stridula, ma aveva un tono un po’ meno basso e sfrontato rispetto a quello che di solito appartiene ai portatori di cromosomi X e Y. Lui era, come disse una volta Bob riferendosi a un suo conoscente, uno di quegli uomini che «a furia di balle e moine lasciano le donne con il culo a terra e senza un soldo in tasca».

Comunque, eccolo lí. Quell’uomo che non avevo mai visto prima, né io né altri membri della famiglia. Era in cortile con mia madre, mia nonna, il mio fratellino ...