La mattina del 19 gennaio 2000, il giorno in cui doveva morire, Bettino Craxi si è svegliato piú tardi, sentendosi inaspettatamente meglio. Il suo corpo piagato è disteso sul letto da ospedale che da tempo, ormai, gli fa da giaciglio anche in casa; prima quello buono, poi l’altro, sanguinante, si alza con entrambi i piedi piantati a terra. E come non faceva da settimane, incerto, claudicante, a piccoli passi, si muove da solo, senza l’ausilio abituale della sedia a rotelle e l’aiuto del fedele infermiere Ahmed. Il figlio Bobo è partito presto per Roma, senza riuscire a salutarlo. Anche la moglie Anna è già uscita, in volo per Parigi. La figlia Stefania è invece in arrivo. Il tempo africano clemente, tiepido. La morte coglie ignari, sempre, o quasi sempre, quando arriva.

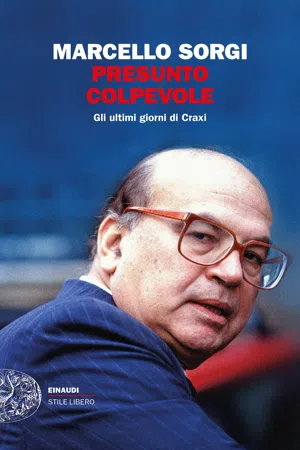

Pallido, smunto, fiaccato dal male, solo parzialmente affrontato con il rischioso intervento chirurgico a cui si è sottoposto il 30 novembre, l’uomo che si aggira per la casa di Route El Fawara a Hammamet è l’ombra di quel che era stato. Il gigante di quasi due metri entrato a passo di carica nella pinguedine della politica italiana del ’76. Il rinnovatore, anche rispetto ai suoi partner europei, di una tradizione riformista ammuffita. Il leader del Psi per sedici anni. Il primo presidente del Consiglio socialista dal 1983 al 1987. L’anticipatore di questioni moderne e irrisolte nell’Italia dell’eterno rinvio: riforme costituzionali, presidenzialismo, governabilità; e poi meritocrazia e limiti dell’egualitarismo, nuove regole – e soprattutto meno regole – per l’economia. Il capo del governo che aveva accolto e vinto la sfida del Pci e della Cgil contro il taglio della scala mobile, firmato il nuovo Concordato con il Vaticano, rimesso in discussione, pur nell’ambito di una piena lealtà, i rapporti con gli Usa dopo l’attacco terroristico di un commando palestinese alla nave da crociera Achille Lauro. L’attore protagonista della «Crisi di Sigonella», l’episodio piú rilevante della politica estera craxiana, che aveva provocato una temporanea rottura – presto sanata – con il presidente degli Stati Uniti, Ronald Reagan.

Troppo ingombrante per una Dc decisa a restaurare la propria egemonia, il suo ridimensionamento era iniziato con la decisione di De Mita di farlo fuori dalla presidenza del Consiglio, anche a costo di elezioni anticipate nel 1987. Il declino finale, cinque anni dopo, era giunto con l’inchiesta del pool di Mani Pulite della Procura di Milano e con l’arresto, il 17 febbraio 1992, di un dirigente periferico del suo partito, Mario Chiesa. Presidente del Pio Albergo Trivulzio, un ospizio milanese per anziani, Chiesa era stato colto in flagrante mentre accettava una tangente di sette milioni di lire dall’imprenditore Luca Magni, che voleva assicurarsi l’appalto per il servizio di pulizie dell’edificio ma subito dopo corse a denunciare l’accaduto al sostituto procuratore Antonio Di Pietro, un magistrato che avrebbe fatto parlare di sé. Nessuno poteva immaginare che quel granello di sabbia, scagliato nell’ingranaggio oliato della Prima Repubblica e della partitocrazia, sarebbe stato in grado di incepparlo e distruggerlo, facendolo apparire come un sistema basato essenzialmente sulla corruzione e sull’arricchimento personale dei politici. E neppure che avrebbe sollevato un’indignazione popolare cosí forte da essere battezzata in modo improprio «rivoluzione italiana» da giornali e Tv di tutto il mondo. Una definizione che avrebbe presto sollecitato molte ragioni di ripensamento.

L’obiettivo di tutto questo – non l’unico ma sicuramente il principale –, il capro espiatorio per eccellenza adesso è lí, nel patio della sua casa sahariana: la testa tra le mani, il respiro affannoso, senza piú forze. Eppure la sua battaglia l’ha combattuta con tutti i mezzi, prima in Parlamento, poi nei tribunali che lo hanno condannato. Ha provato a dimostrare che il finanziamento ai partiti era stato malato e illegale, e tuttavia tollerato, nel lungo periodo della Guerra fredda, quando l’Italia rappresentava una frontiera nevralgica degli equilibri globali tra l’Est sovietico comunista e l’Ovest americano e capitalista. Sentendo montare nei suoi confronti un clima da forca, Craxi ha infine deciso di andarsene dal suo Paese. Il 5 maggio 1994, nella ricorrenza storica della morte di Napoleone Bonaparte, ha preso un volo di sola andata per Tunisi insieme alla moglie, proseguendo per Hammamet, luogo in cui da oltre vent’anni trascorre le vacanze e da dove non tornerà piú. Un esilio, per Craxi, una «latitanza» per i magistrati che lo perseguivano e lo volevano in carcere. Sta di fatto che Craxi entra in Tunisia con il suo passaporto, attraversando regolarmente la frontiera. Successivamente, consegnerà il documento ai magistrati mediante i suoi legali.

Cosí, per cinque anni, l’Italia ha assistito a due differenti, ma egualmente titanici, modi di reagire della classe dirigente all’attacco giudiziario. Quello, furioso e disobbediente, di Craxi, che ai Pm milanesi, guidati dal procuratore Francesco Saverio Borrelli, contestava il diritto di processare e condannare il sistema di finanziamento – e di corruzione – della politica, che, a suo giudizio, avrebbe potuto essere ridiscusso al massimo sotto il profilo storico. E quello silenzioso, disciplinato di Giulio Andreotti, il democristiano, sette volte presidente del Consiglio, uomo simbolo della Prima Repubblica, accusato dalla Procura di Palermo nientemeno che di essere il capo politico della mafia. «Hanno bisogno di dimostrare, – sintetizzava efficacemente Craxi, – che l’Italia sarebbe stata governata da un ladro, che sarei io, da un mafioso, che sarebbe Andreotti, e da un terzo complice, che sarebbe Forlani, da affidare ai servizi sociali».

Craxi che, il 3 luglio 1992 alla Camera, invita chi non avesse mai usufruito di un finanziamento illecito ad alzarsi. E tutti i deputati rimangono ai loro posti, seduti. Craxi che, assediato in albergo da una manifestazione urlante di ex comunisti ed ex fascisti, rifiuta di allontanarsi da un’uscita secondaria e si sottopone a una scarica di monetine e di insulti gridati davanti alle telecamere. Craxi che da Hammamet continua la sua battaglia con un diluvio di scritti, dichiarazioni, documenti inviati per fax nelle redazioni dei giornali e via via sempre piú ignorati, inghiottiti nel buco nero del silenzio.

E Andreotti che invece – protetto dalla sua carica di senatore a vita – segue regolarmente le udienze dei processi che lo riguardano, a Palermo e a Perugia, dove deve rispondere dell’omicidio di Mino Pecorelli, un giornalista in rapporti con i servizi segreti che pubblicava una rivista, «Op», piena di rivelazioni politiche imbarazzanti e scandalose – come se si trattasse di un corso a frequenza obbligatoria. Andreotti che non parla, non rilascia interviste, non commenta neppure le accuse piú incredibili dei pentiti, come quella di aver incontrato il boss dei boss della mafia, Totò Riina, e di averlo salutato con un bacio sulla guancia.

Paradossalmente, è questo strano equilibrio degli opposti che aiuta Craxi a proseguire anche quando l’attenzione verso di lui sta sbiadendo, le condanne dei giudici si fanno definitive in Cassazione e il quadro delle accuse diventa una rete talmente soffocante che non ne uscirà piú. E, nel frattempo, socialisti di ogni natura e peso, parlamentari, sindaci, assessori, al centro e in periferia, finiscono in manette, in una sorta di condanna a morte, esecuzione sommaria di quello che era stato il Psi craxiano. L’eco della liquidazione del partito e dei suoi esponenti a qualsiasi livello arriva nella casa di Hammamet attraverso visite sporadiche di amici e compagni che portano solo cattive novelle, telefonate, articoli di giornale e servizi televisivi che l’imputato numero uno divora avidamente, senza rassegnarsi.

Finché un giorno, è l’ora di pranzo di sabato 23 ottobre 1999, il telegiornale dà la notizia che Andreotti è stato assolto, dopo quasi sei anni di inchieste e processi, dai giudici di Palermo. I magistrati, che in seguito, nel giudizio di appello, troveranno il modo di ridimensionare l’assoluzione con una parziale prescrizione, cioè un non completo scagionamento, per una parte delle accuse, intanto non hanno prove sufficienti per condannarlo. Craxi ascolta e incassa il colpo. Seduti a tavola, accanto a lui, ci sono la moglie Anna, il figlio Bobo, la nipote Maria Vittoria e un paio di amici venuti dall’Italia. Bettino si alza, si ritira per scrivere una dichiarazione, che sarà subito dettata alle agenzie, in cui si professa soddisfatto per la fine di quel «capitolo infame» e si felicita con Andreotti, augurando a lui e alla sua famiglia «vita lunga e finalmente serena». Poi tace. Rimane pensieroso e non si esprime, se non per prendersela con i primi commenti di D’Alema e Veltroni apparsi in Tv. Soprattutto con quest’ultimo, segretario dei Ds, che reagiva al «linciaggio dei magistrati» da parte di chi manifestava solidarietà al Divo Giulio per la lunga ingiustizia subita.

Bobo, che ha poi affidato la sua testimonianza al giornalista Gianni Pennacchi, pubblicata in un libro (Route El Fawara Hammamet, Sellerio, 2003), non usa mezzi termini. Il colpo, per il padre, è durissimo: «Eravamo scossi. La riflessione comune fu: “Bene, adesso il problema sei tu”».

Il giorno dopo, domenica 24, Craxi continua a lavorare, seduto a uno dei suoi tavoli sommersi di carte in cui, lui soltanto, è in grado di orientarsi. Riceve l’ex vicesegretario del Psi, Giulio Di Donato, venuto in visita nei giorni precedenti e adesso in partenza. Ma nel tardo pomeriggio si sente male. O almeno, peggio del solito. Sua moglie si rende conto che non si tratta di un malore passeggero, e chiama d’urgenza il cardiologo Raouf Boukraya che lo visita e ne ordina il ricovero immediato. Anna Craxi fa appena in tempo, prima di salire sull’ambulanza insieme al marito, a telefonare alla figlia Stefania, in viaggio verso la Provenza dove sta andando con la famiglia a festeggiare il suo compleanno, per avvertirla, cercando come può di non allarmarla. Stefania, in auto, inverte la rotta e corre a prendere un volo per Tunisi.

Ai medici della clinica «Les Violettes», dove Craxi approda dopo un tragitto di una decina di chilometri sulla strada per Nabeul, il paziente appare subito grave. Forte fibrillazione cardiaca. Cuore molto affaticato. Diabete scompensato. Fegato al limite. Insufficienza renale. Ce n’è abbastanza per consigliare il trasferimento immediato in un centro specializzato e dotato di attrezzature piú adatte all’assistenza di un malato a rischio. Poiché Craxi in Tunisia è trattato come una personalità che vive sotto la protezione del regime, i responsabili della clinica avvertono il ministero della Sanità. Dal quale ricevono disposizioni per portarlo all’ospedale militare di Tunisi. La sera stessa Craxi viene direttamente internato nel reparto Rianimazione. Stefania, appena arrivata, si fermerà a passare la notte in ospedale.

Ovviamente non è detto che il repentino peggioramento delle sue condizioni sia stato provocato dall’assoluzione di Andreotti e, simultaneamente, dall’aver capito di esser rimasto solo davanti ai giudici, che considerava piú o meno alla stregua di un plotone di esecuzione pronto a finirlo, dopo averlo già abbattuto. Ma certo la notizia inattesa e imprevista influisce su uno stato di salute assolutamente non ottimale. Secondo la diabetologa Ornella Melogli, dell’ospedale San Raffaele di Milano, che lo aveva in cura dal 1982, quando per la prima volta gli era stata diagnosticata una forma piuttosto aggressiva di diabete mellito, «Craxi era un malato indisciplinato, che viveva di alti e bassi e badava a curarsi solo quando stava peggio. Non faceva i controlli necessari. Non stava attento alla dieta. Il suo organismo aveva reagito bene negli anni della presidenza del Consiglio. Poi era cominciato un lento peggioramento. Nel ’91 aveva già avuto un episodio grave, che aveva richiesto un ricovero d’urgenza e fatto emergere uno scompenso cardiaco significativo. Ma appena si era ripreso aveva ricominciato come prima».

Alla fine del ’93, Craxi è a Parigi quando, camminando, racconterà lui stesso, «mi si è aperto un piede». Una complicanza tipica del diabete mellito: se malcurato o sottovalutato «il piede diabetico espone il malato a ferite ulcerose che tendono a non rimarginarsi», spiega la dottoressa Melogli. Inutile dire che l’ammalato non se ne preoccupa, e si trascina la ferita per mesi, fino a sfiorare, nel 1996, quando è già da due anni ad Hammamet, l’amputazione della gamba sinistra, dopo aver affrontato quella di un dito del piede. Scrive Craxi in una lettera su carta intestata del «Polyclinique Taoufik» del 3 marzo 1996 indirizzata a Nicolò Amato, uno dei legali che lo assiste, e custodita nell’archivio della Fondazione Craxi:

«Cari avvocati, cari amici,

ho attraversato una settimana difficile. Ho subito quattro interventi chirurgici in attesa di conoscere la decisione finale che riguardava la inevitabilità o meno dell’amputazione della mia gamba sinistra. Sono stato circondato da mille premure. Tutti sapevano che era di questo che si trattava, e io per primo naturalmente, ma nessuno parlava. Quando giovedí mattina, pur conservando una prognosi riservata, si seppe della decisione dei medici che escludevano l’amputazione della gamba, le stanze si sono riempite di sole e tutti mi sorridevano, a cominciare dagli infermieri. Ho resistito al dolore e vi resisto tuttora, permanendo l’incognita di una parziale amputazione al piede sinistro. Un malanno maledetto che, dopo anni di cure, è riesploso in modo aggressivo anche a causa delle mie trascuratezze e dello stato generale di logoramento e di tensione in cui vivo».

Dunque è lo stesso Craxi a riconoscere che il suo stile di vita, sommato alla scarsa attenzione nella cura del diabete, possa avere influito sul peggioramento delle sue condizioni. «Si spaventava quando stava peggio e cosí per qualche tempo rigava diritto, poi ricominciava a fregarsene, – conferma la Melogli. – Andavo tutti i mesi da Milano ad Hammamet per visitarlo. In quell’occasione medicavo anche il piede, che richiedeva terapie quotidiane. Pulivo la ferita, la disinfettavo, fasciavo il piede mentre Craxi mi intratteneva con i suoi affascinanti ricordi. Cinque minuti dopo lo rivedevo senza fascia, col piede nudo che camminava sullo sterrato!»

La lettera, indirizzata al suo legale Amato, era accompagnata da un lungo referto medico che documentava la gravità delle patologie, la presenza sempre piú grave di diabete, cardiopatie e respiro affannoso che rendevano impraticabile ogni ipotesi di ritorno in Italia, come richiesto dai magistrati di Milano. Tra i quali, va ricordato, Antonio Di Pietro, che, ironizzando sui malanni dell’imputato, si era lasciato scappare, nel suo stile ruspante, che Craxi faceva tante storie solo per «un foruncolone» sul piede.

Nei due anni successivi, fino all’ultimo ricovero, la situazione peggiora, in mancanza di un cambiamento dello stile di vita al quale il paziente non si rassegna. Una delle cautele alle quali un diabetico deve sottostare è ridurre al minimo il consumo di pasta, pane e carboidrati. Ma Craxi amava i farinacei, non sapeva privarsene. Talvolta, a notte inoltrata, dopo serate di insonnia e lunghe discussioni, d’improvviso s’alzava dalla sedia, e: «Sapete che c’è? Mi è venuta fame e vado a farmi cucinare un piatto di spaghetti». Sapendo che per lui era veleno, nessuno lo seguiva. E Craxi: «Se non vi vanno, io vado a mangiarli lo stesso». Cosí c’era stato un altro ricovero, nel ’97, e poi un altro e un altro ancora. Un via vai di medici e un entrare e uscire dalle cliniche, con Craxi che peggiorava ma continuava a fare la sua vita di sempre.

Quel lunedí mattina all’ospedale militare, però, i medici si rendono conto che non si tratta di un semplice aggravamento da stress di un malato già di suo abbastanza affaticato. Craxi viene sottoposto a una Tac che rivela una novità inattesa: un cancro avanzato al rene destro. Occorre agire al piú presto. Ma l’intervento, su un paziente già cosí provato, è fortemente a rischio.

Stefania Craxi parte il giorno stesso da Tunisi per Milano, per incontrare i medici del San Raffaele. Al consulto partecipa anche don Verzé, il patron del centro specializzato. La conclusione è unanime: bisogna riportarlo in Italia urgentemente, perché operarlo a Tunisi significherebbe perderlo. Stefania torna dal padre e cerca di persuaderlo. «Ma non ci fu verso. “Io di qui non mi muovo. Mi curano benissimo e se c’è da operarmi non vedo ragione di andare da un’altra parte”». Non valgono, a convincerlo, le insistenze dei medici del San Raffaele, la stessa Ornella Melogli e il cardiologo Guido Pozza, che hanno raggiunto Tunisi per rendersi conto di persona dello stato del malato. La successiva visita alla sala operatoria dell’ospedale è sconfortante: non esistono le condizioni minime per affrontare un intervento di quella delicatezza in una struttura cosí arretrata. Per la verità, ci sarebbero anche altre cliniche private che, lungi dall’essere l’ideale, potrebbero adattarsi meglio alle necessità. Ma Craxi non ne vuol sapere. È una questione politica o parapolitica, spiega: non si può fare uno sgarbo al governo e ai medici militari che sono stati tanto premurosi in una circostanza disgraziata come la sua.

Stefania esce dall’ospedale e punta diritto a Roma. Ha nel cuore e nelle mani la vita di suo padre, un complicato rebus dalle soluzioni piú incerte che mai. Farlo operare a Tunisi, sapendo che potrebbe restare sotto i ferri, o portarlo in Italia, mettendo in conto che lo arresterebbero malgrado le sue gravi condizioni. Ai giornalisti che assediano l’ospedale di Hammamet, lei e il fratello spiegano dettagliatamente la situazione. Craxi deve essere sottoposto non solo a uno, ma a due successivi interventi: il primo per asportargli il tumore e il secondo per riaprire con by-pass alle coronarie il flusso del sangue verso il cuore. Il cancro va tolto subito, ma l’insufficienza cardiaca rende l’operazione al rene molto pericolosa. E tuttavia non c’è altro da fare. «Scegliemmo questo percorso, pur essendo consapevoli dei pericoli che comportava, ma il tumore era già infiltrato e non si poteva aspettare oltre», ricorda ancora la dottoressa Melogli.

Queste dichiarazioni servono anche a introdurre pubblicamente il problema che la figlia, rientrando in Italia, si accinge ad affrontare: quello di ottenere un corridoio umanitario, che consenta a suo padre di tornare in Italia senza l’arresto, che diverrebbe immediato già all’aeroporto, per le due condanne in Cassazione passate in giudicato. Perché proprio questo è il punto: mai e poi mai Craxi avrebbe accettato, neppure nella forma piú lieve di un piantonamento in ospedal...