Narcisismo sano e patologico.

La consapevolezza del nostro valore, il bisogno di essere amati e riconosciuti, la capacità di tollerare le frustrazioni e di regolare l’autostima sono tra le principali componenti del nostro equilibrio psichico. Determinano il colore delle nostre relazioni e costruiscono il livello di sicurezza e piacere delle nostre vite. Stiamo bene quando abbiamo una percezione realistica, quindi non idealizzata, delle nostre qualità e competenze, e non ci sentiamo minacciati o troppo vulnerabili. Quando abbiamo una fiducia affettuosa, né troppo elevata né troppo scarsa, in noi stessi, quindi anche nel nostro corpo, di cui accettiamo limiti e difetti, e sperimentiamo in modo elastico sentimenti di padronanza, efficacia e vitalità. Sono caratteristiche che iniziano a formarsi nel contesto delle prime relazioni con i nostri genitori, quando l’esperienza di sintonizzazione reciproca ci consente di interiorizzare le cure che riceviamo. Chi si occupa di noi, ci nutre e ci accarezza, contribuisce a farci crescere pensandoci meritevoli d’amore. Un amore che restituiamo facendo sentire l’altro utile e competente: accolti con il sorriso premiamo con il sorriso. La costruzione della nostra salute narcisistica vive nello scambio, mentre impariamo a camminare sull’asse d’equilibrio che collega l’io al tu e inevitabilmente al noi. Sappiamo bene come è facile cadere su quel cammino, quante sfide e quanti ostacoli incontriamo: arrivano dal temperamento, dal tipo di accudimento ricevuto, dal contesto e dalle circostanze. Per fronteggiarli, certo non nel migliore dei modi, facciamo la coda come pavoni, carichiamo come tori, ci gonfiamo come tacchini, twittiamo come usignoli, volteggiamo come farfalle, ci mimetizziamo come camaleonti. Per sentirci invulnerabili, per non sentire il sapore dell’umiliazione o della paura, ci costruiamo un vestito con la stoffa disponibile, escogitiamo difese con gli strumenti che abbiamo. Siamo i sarti del nostro narcisismo, che può essere un abito elegante o semplicemente adatto all’occasione, oppure un travestimento insincero e autocelebrativo, troppo appariscente o magari dimesso in modo sospetto.

Di solito usiamo la parola narcisismo con un’accezione negativa, perché tutti abbiamo subito gli effetti del narcisismo patologico. Ma c’è anche un narcisismo sano che, in alcuni casi di sottovalutazione di sé, va stanato, irrobustito, valorizzato. A fronte di tante persone che si guardano troppo allo specchio ce ne sono alcune che non si guardano mai. Lo psicoanalista inglese Christopher Bollas ha coniato l’espressione «antinarcisista» per definire chi, anziché cercare e inventare relazioni e oggetti capaci di articolare il proprio idioma, vive in una condizione di «stagnazione psichica», coltiva un narcisismo negativo che preclude la realizzazione del vero Sé e si oppone, dice Bollas, «al proprio destino».

Cosa intendiamo dunque per narcisismo sano? Direi prima di tutto la capacità di riconoscere le nostre qualità positive e di regolare l’autostima; la convinzione del valore e della dignità personale, con l’aggiunta di un’equilibrata soddisfazione per le nostre caratteristiche fisiche o mentali, le nostre capacità, i successi. Una specie di gioia di sé che è intermittente ma ci sostiene senza bisogno di cancellare l’altro o attivare dinamiche di rivalità invidiosa. È la collaborazione costruttiva fra lo sguardo degli altri e l’auto-osservazione, l’equilibrio tra il bisogno di riconoscimento e la capacità di farne a meno. Un amor proprio senza presunzione, la capacità di provare gratitudine. Che è anche il titolo dell’ultimo libro di Oliver Sacks, quattro brevi testi scritti con la consapevolezza della morte imminente: «Non posso fingere di non aver paura. A dominare, però, è un sentimento di gratitudine. Ho amato e sono stato amato; ho ricevuto molto, e ho dato qualcosa in cambio; ho letto e viaggiato e pensato e scritto. Ho avuto un contatto con il mondo, di quel tipo particolare che ha luogo tra scrittori e lettori. Piú di tutto, sono stato un essere senziente, un animale pensante, su questo pianeta bellissimo, il che ha rappresentato di per sé un immenso privilegio e una grandissima avventura».

In una cultura come la nostra, piú volte definita «narcisistica», dove l’esibizione e l’autocelebrazione sono sempre piú rinforzate dal contesto, non è facile riconoscere la linea di demarcazione fra il tratto narcisistico e l’adattamento culturale. Un buon sistema è considerare lo stile delle relazioni, l’autenticità nell’amicizia, la generosità nell’amore, la sincerità del proprio interessarsi agli altri, la capacità di perdonare le imperfezioni proprie e altrui e di tollerare le frustrazioni. Clinica e ricerca concordano su una cosa: le persone che soffrono di un disturbo narcisistico di personalità non riescono a far stare bene le persone che le amano. Un tema oggi messo a fuoco persino da una fiorente manualistica di «auto-aiuto» con titoli come «Difendersi dai narcisisti», «Il manipolatore narcisista», «Disarmare il narcisista».

Tutti abbiamo dei tratti narcisistici e anche grazie a essi riusciamo a perseguire i nostri obiettivi, essere orgogliosi dei nostri successi, provare gioia per ciò che facciamo, raccogliere i frutti della nostra simpatia o del nostro fascino, nutrire le aspirazioni creative. Ma quando questi tratti diventano troppo marcati e pervasivi, allora lo stile narcisistico diventa un disturbo narcisistico e interferisce con la nostra vita psichica e relazionale. Dipende anche dall’età: tratti narcisistici particolarmente evidenti durante l’adolescenza appartengono al percorso di crescita e non indicano necessariamente un’evoluzione problematica (anche se desta preoccupazione una crescente sofferenza narcisistica dell’adolescente, che porta con sé un aumento di comportamenti autolesivi e purtroppo suicidari); nella vita adulta, i tratti narcisistici possono accentuarsi in particolari momenti di competizione o di successo e mettersi al servizio della propria immagine sociale; nella seconda metà della vita la necessità di misurarci con l’invecchiamento del corpo può richiedere una corsa ai ripari narcisistici.

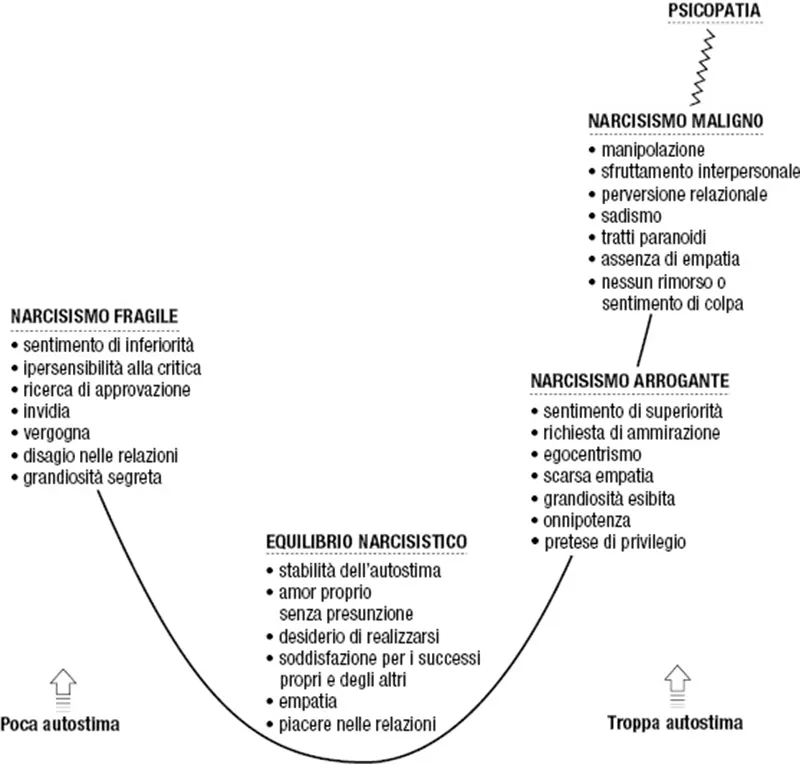

Come schematizzato in Figura 1 potremmo collocare il narcisismo sano nella posizione intermedia di una curva che ha due estremi patologici: da una parte un’immagine troppo negativa di sé, con sentimenti di inferiorità e impotenza; dall’altra un’immagine troppo positiva di sé, con sentimenti di superiorità e onnipotenza che possono impennarsi a configurare un disturbo narcisistico di personalità fino a esprimersi in forma grave nella sindrome del «narcisismo maligno».

Il disturbo dei disturbi.

Per raccontare le diagnosi del narcisismo parto dalla piú nota, anche se parziale e controversa: il disturbo narcisistico di personalità secondo il Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali (DSM) dell’American Psychiatric Association. Ci servirà a tracciare i contorni di una casistica che, come vedremo, ha molte forme e varianti. Giunto alla sua quinta edizione (la prima risale al 1952, ma il primo riferimento a un disturbo narcisistico compare solo nella terza edizione del 1980), il DSM definisce genericamente il disturbo di personalità come «un pattern costante di esperienza interiore e di comportamento che devia marcatamente rispetto alle aspettative della cultura dell’individuo, è pervasivo e inflessibile, esordisce nell’adolescenza o nella prima età adulta, è stabile nel tempo e determina disagio o menomazione». Stando al DSM-5, la prevalenza del disturbo narcisistico può arrivare fino al 6,2 per cento, a seconda dei campioni di popolazione, con il 50-75 per cento di individui diagnosticati di genere maschile. Numeri che ci dicono poco, dal momento che una rilevazione attendibile è praticamente impossibile, se non altro perché la maggior parte delle persone narcisiste raramente si rivolge spontaneamente a un clinico in cerca di aiuto. Piú attendibile il riferimento alla maggioranza maschile, anche se ritengo esistano espressioni narcisistiche con diverse connotazioni di genere, legate sia agli aspetti costituzionali sia alle aspettative sociali e culturali (per cui, mediamente, gli uomini tenderebbero a manifestazioni piú «esternalizzanti» e le donne piú «internalizzanti»).

1. L’arcipelago N.

Il disturbo narcisistico è uno dei dieci disturbi di personalità classificati dal DSM-5, che sono: il paranoide, caratterizzato da sfiducia e sospettosità, per cui le motivazioni degli altri vengono interpretate come malevole; lo schizoide, con distacco dalle relazioni sociali e una gamma ristretta di espressività emotiva; lo schizotipico, con disagio acuto nelle relazioni affettive, distorsioni cognitive o percettive ed eccentricità nel comportamento; l’antisociale, segnato da inosservanza e violazione dei diritti altrui; il borderline, con instabilità delle relazioni interpersonali, dell’immagine di sé e degli affetti, e marcata impulsività; l’istrionico, dominato da emotività eccessiva e ricerca di attenzione; l’evitante, con inibizione sociale e sentimenti di inadeguatezza e ipersensibilità ai giudizi negativi; il dipendente, con comportamento sottomesso e adesivo, legato a un eccessivo bisogno di essere accudito; l’ossessivo-compulsivo, dominato da preoccupazione per l’ordine, perfezionismo ed esigenze di controllo. Quanto al disturbo narcisistico di personalità, il DSM-5 lo descrive come caratterizzato da grandiosità (nella fantasia o nel comportamento), bisogno di ammirazione e mancanza di empatia. Per formulare la diagnosi, devono essere soddisfatti almeno cinque dei nove criteri che elenco qui sotto. Sono criteri molto chiari e semplici, persino troppo, e sono certo che, leggendoli, penserete ad alcuni personaggi pubblici e a qualche conoscente:

- Ha un senso grandioso di importanza (per esempio, esagera risultati e talenti, si aspetta di essere considerato superiore senza un’adeguata motivazione).

- È assorbito da fantasie di successo, potere, fascino, bellezza illimitati, o di amore ideale.

- Crede di essere «speciale» e unico e di poter essere capito solo da, o di dover frequentare, altre persone (o istituzioni) speciali o di classe sociale elevata.

- Richiede eccessiva ammirazione.

- Ha un senso di diritto (cioè l’irragionevole aspettativa di speciali trattamenti di favore o di soddisfazione immediata delle proprie aspettative).

- Sfrutta i rapporti interpersonali (cioè approfitta delle altre persone per i propri scopi).

- Manca di empatia: è incapace di riconoscere o di identificarsi con i sentimenti e le necessità degli altri.

- È spesso invidioso degli altri o crede che gli altri lo invidino.

- Mostra comportamenti o atteggiamenti arroganti, presuntuosi.

Quando espliciti, grandiosità e bisogno di ammirazione sono tratti ben riconoscibili. Quanto alla mancanza di empatia, che spesso si traduce nel non fare caso al dolore che si può procurare a un’altra persona, mi viene in mente un’amica che, lasciata da qualche mese dal suo compagno, e ancora visibilmente provata, incontra il suo ex in un negozio e lui non riesce a trovare di meglio che dirle quanto sia felice con l’attuale compagna, che definisce «la donna della mia vita». Ma anche raccontare quanto ci sentiamo in forma a un amico provato da una chemioterapia è un esempio che fa capire in un lampo cosa si intende per «mancanza di empatia».

Il disturbo narcisistico, pur con il suo profilo differenziato, può coesistere (si chiama «comorbilità») con altri tratti o disturbi di personalità, direi quasi tutti. Convive con il disturbo istrionico, assumendo una coloritura seduttiva, esibizionistica, frivola o erotizzata; convive con il borderline, alimentando i temi abbandonici e rivendicativi, una certa precarietà dell’immagine di sé e difficoltà nella regolazione dell’impulsività; e convive con l’antisociale, con piú spiccate caratteristiche di insensibilità, freddezza emotiva e tendenza alla manipolazione. La personalità narcisistica può includere anche tratti paranoidi, evitanti e ossessivi. Il che significa che la dimensione narcisistica è un elemento chiave del funzionamento della personalità attorno al quale si possono organizzare, piú o meno difensivamente, altre diverse disposizioni del carattere. Dei territori fragili e nascosti del narcisismo parleremo piú avanti, ma è chiaro che, quando si esprime con aspetti evitanti, il narcisismo non mostrerà i suoi tratti arroganti, bensí quelli vergognosi, ritirati, ipersensibili alla critica. La persona pienamente evitante, però, manca di quella dimensione di grandiosità segreta che è tipica del cosiddetto narcisista ipervigile.

Narcisismo e ossessività sono due strade, che talvolta si incrociano, per inseguire la perfezione. E anche il controllo sugli altri: per il narcisista, il controllo è un modo di avere una claque e coltivare il bisogno di primeggiare, al punto da vivere l’autonomia altrui come una sorta di tradimento; per l’ossessivo è un modo di evitare imprevisti e improvvisazioni, convinto com’è che gli altri non sappiano fare le cose bene come potrebbe farle lui. Sul piano relazionale le dinamiche ossessive non sono però distruttive come quelle narcisistiche: si tratta di individui puntigliosi e spesso rigidi, la cui ricerca di perfezione e controllo non ha carattere ambizioso e manipolatorio, semmai compensativo e riparativo rispetto a sentimenti inespressi e misconosciuti di rabbia o ribellione, trasformati difensivamente in devozione e coscienziosità. La propensione critica verso gli altri, spesso accompagnata da un’insoddisfazione costante di sé e della propria vita, e un sentimento di appagamento irraggiungibile possono funestare la vita tanto dei narcisisti quanto degli ossessivi: come insoddisfazione svalutante e mancanza di senso nel primo caso, come sentirsi in difetto per non aver fatto abbastanza nel secondo. Il tema della rabbia, però, li differenzia: muta e incarcerata quella dell’ossessivo, piú a fior di pelle e facile all’esplosione quella del narcisista.

Molte persone, spesso anche di successo, presentano tratti fortemente narcisistici, ma è solo quando diventano inflessibili e persistenti, quando affliggono la vita di tutti i giorni e compromettono il piacere delle relazioni, che dobbiamo prendere in considerazione l’eventualità di un disturbo narcisistico di personalità. Diagnosi che in molti casi accompagna e favorisce condizioni di pertinenza piú psichiatrica: disturbi dell’umore, abuso di alcol o sostanze (spesso cocaina), disturbi del comportamento alimentare.

È un tema a cui ho già fatto cenno e che riprenderò tra poco, ma per una buona conoscenza dell’arcipelago N è importante segnalare che la diagnosi DSM, nell’ultima come nelle precedenti edizioni, ha sempre e solo guardato alla forma sprezzante e aggressiva del disturbo narcisistico, trascurando quella ipersensibile e allarmata. Non a caso, anche per rispondere alle critiche ricevute, l’ultima edizione del manuale propone, per tutti i disturbi di personalità, un (complicato) «modello alternativo», dove il clinico ha la possibilità di diagnosticare, nel caso del disturbo narcisistico, l’intera ampiezza delle fluttuazioni d’autostima. Infatti il narcisismo patologico non si esprime solo con un’opinione inflazionata di sé, superbia, scarsa empatia e pretesa di ogni privilegio, ma anche con autostima labile, ipersensibilità alla critica (la famosa «pelle sottile» di Rosenfeld), fragilità ipocondriaca, fantasie mute di grandezza e rivalsa, vergogna e timore di esporsi.

L’esperienza analitica che consente di seguire e conoscere nel tempo una persona, ma anche la frequentazione di amici o colleghi (e naturalmente di se stessi!), insegnano che le due facce del narcisismo tendono a coesistere, magari in occasioni diverse, nello stesso individuo. In molti casi, i due volti del narcisismo altro non sono che due espressioni, due smorfie dello stesso volto alle prese con il dramma del proprio valore: il narcisista vulnerabile è sempre legato alla sua parte grandiosa, il narcisista grandioso cova sentimenti d’inadeguatezza e teme l’insuccesso. Approcci diagnostici piú calati nella complessità spesso contraddittoria della clinica («Mi contraddico? Sí, mi contraddico. | Sono vasto, contengo moltitudini», dice Walt Whitman nel Canto di me stesso), come il Manuale Diagnostico Psicodinamico (PDM-2), forniscono descrizioni che prevedono sia la compresenza dei versanti overt e covert sia la distribuzione dei tratti narcisistici su vari livelli di organizzazione della personalità: sana, nevrotica, borderline o psicotica. Ecco il bisogno di conferme della propria importanza, con sentimenti di eccitazione quando le si ottengono e di rabbia o depressione quando vengono a mancare; ecco la perdita di piacere nelle relazioni quotidiane, ecco le giornate vuote e «prive di significato», magari dopo avere raggiunto un traguardo.

Lo sguardo diagnostico sulla personalità narcisistica ha subito vari mutamenti nel corso del tempo. Man mano che si faceva piú dettagliato registrava incrementi di frequenza nella popolazione generale. Al punto che, qualche anno fa, un gruppo di lavoro dell’American Psychiatric Association, aveva proposto di eliminarla dai manuali diagnostici, considerandola una diagnosi poco affidabile. I maggiori esperti internazionali intervennero per confermarne la necessità e oggi la diagnosi di disturbo narcisistico di personalità continua a vivere, negli studi di psicoterapia come nelle aule dei tribunali, avvolta nelle sue luci e nelle sue ombre.

Pelle spessa e pelle sottile.

Finché cercheremo di rinchiudere il narcisismo nella gabbia di una sola definizione non riusciremo a comprenderlo. Ci servono un caleidoscopio e la pazienza di fissarne i disegni cangianti. Le nostre manifestazioni narcisistiche, piú o meno attenuate, servono a preservare un senso di stabilità e sicurezza nelle sfide esistenziali che riguardano l’autonomia, l’autostima, l’autenticità e in fin dei conti il sentimento della nostra identità. La quantità di variabili in gioco è tale da moltiplicare le configurazioni narcisistiche. Ho iniziato a descriverne due: la forma estrovertita, appariscente, pretenziosa, grandiosa; e quella introvertita, fragile, timorosa delle critiche. Anche se ci appaiono come il giorno e la notte, entrambe condividono lo stesso sistema solare, i cui satelliti, benché illuminati in modo diverso, ruotano attorno agli stessi pianeti: una certa presunzione, la concentrazione su di sé a discapito dell’attenzione rivolta agli altri, l’aleggiare di un sentimento di inautenticità, il morso dell’invidia, le fantasie onnipotenti coltivate piú o meno in segreto, il fantasma dell’insuccesso. A partire da questa base comune, il narcisista di pelle spessa (anche Gadda parla della «impenetrata pelle d...