Nel «Giornale per i bambini» (diretto da Ferdinando Martini, e stampato ominosamente in Roma ogni giovedí, Piazza Montecitorio n. 130, a partire dal 1881, esattamente dieci anni dopo l’inaugurazione del parlamento) il titolo recita semplicemente: La storia di un burattino. Una vignetta subito sotto il titolo mostra inspiegabilmente un gatto arrampicato su un orologio che segna esattamente le cinque e un quarto, ma il cinque si trova dove ci aspetteremmo di trovare un sette. Nel frontespizio della prima edizione (1883), illustrata da Enrico Mazzanti per Felice Paggi, libraio-editore in Via del Proconsolo a Firenze, si legge invece: Le avventure di Pinocchio, mentre il titolo originale è diventato un sottotitolo, in corpo minore: Storia di un burattino. Non piú storia, dunque, né racconto, né favola: «avventure» piuttosto, con un termine che fin dalla sua prima comparsa nelle lingue romanze significa tanto un evento che il racconto che lo tramanda: Ici commence l’aventure, secondo un incipit oggi fin troppo scontato. Ma «avventura» significa altrettanto originariamente «destino, sorte fatale»: «Avventura che deve essere | non può succedere che non sia, | e cosa che deve avvenire | per nessuna ragione può fallire» si legge in un romanzo in antico francese. Insieme evento, racconto e destino, non sorprende che l’avventura diventi per i Minnesänger una bellissima fanciulla, frau Aventiure, che cerca di entrare nel cuore del poeta per dirgli «cose meravigliose» (von wunder sagen – e chissà se la fata dai capelli turchini non sia una ultima figura di «dama avventura», insieme creatura viva e racconto).

In ogni caso, dopo il prologo celeste-infernale, la vera e propria avventura di Pinocchio comincia quando il burattino, appena sgranchite le gambe intagliate da Geppetto, scappa correndo fuori di casa. Decisivo è il primo personaggio a cui l’avventura-destino lo consegna: un carabiniere, che si pianta «coraggiosamente a gambe larghe in mezzo alla strada, con l’animo risoluto di fermarlo e di impedire il caso di maggiori disgrazie». È la prima apparizione di un «tutore dell’ordine», come lo chiama il chiosatore, la «cui guitteria socializzata» tornerà piú volte a insidiare il burattino. È bene non lasciarsi sfuggire due particolari di questo fatidico incontro: il primo è che il carabiniere, come si conviene a un rappresentante della Legge, si propone di «impedire il caso»: è, cioè, nelle contingenze dell’avventura, un principio ad esse contrario. Il secondo, e ancora piú significativo dettaglio, è che il carabiniere lo «acciuffa pulitamente per il naso», un «nasone che pareva fatto apposta per essere acchiappato dai carabinieri». Il naso è uno dei temi fondamentali del libro e, come tale, era già apparso al momento della seconda creazione del burattino, quando Geppetto ha appena fatto il naso, che questo si mette a crescere «e cresci, cresci, cresci, diventò in pochi minuti un nasone che non finiva mai».

Sul motivo del naso che non finisce mai e del suo rapporto costitutivo con la verità e con la menzogna, dovremo tornare; ma qui, all’inizio dell’avventura, ci interessa perché sembra fatto apposta per essere acchiappato dai tutori dell’ordine. «Prendere per il naso» significa comunemente «farsi beffe, prendere in giro», ma la formulazione originaria è piuttosto «menare per il naso», che deriva dall’anello che si mette al naso dei buoi per poterli condurre dove si vuole. In questione è cioè la «condotta», un termine tecnico del lessico giuridico-politico dell’occidente, col quale la legge si propone appunto, come sta facendo anche ora, di guidare i comportamenti degli uomini, di assicurarne, come si dice a scuola, la buona condotta. Si tratta dunque di un principio decisamente ostile all’anarchico burattino, a cui nulla ripugna piú di sentirsi guidato e condotto, foss’anche sulla retta via. Piú in generale, nel libro, la Legge – com’è subito evidente nell’immotivato arresto di Geppetto e, piú ancora, nell’assurdo codice giudiziario di Acchiapacitrulli, che condanna al carcere chi ha subito un delitto – è sempre principio di abuso e soperchieria.

Per tutto l’episodio della fuga di Pinocchio e dell’arresto di «quel pover’uomo di Geppetto» da parte del carabiniere, Pinocchio è rimasto sempre religiosamente in silenzio. A far arrestare il presunto babbo non è lui, sono i «curiosi e i bighelloni» che fanno capannello intorno al carabiniere, al burattino e a Geppetto, che voleva dargli una tirata d’orecchi e si accorge solo allora di aver «dimenticato di farglieli». Che il burattino si possa prendere per il naso, ma non per le orecchie, la dice lunga sulla sua reticenza a ogni persuasione linguistica; ma che il demiurgo abbia dimenticato di fargli le orecchie, ci ricorda che egli non crea con il verbo come il Dio della Bibbia: è, piuttosto, un creatore gnostico, che ha essenzialmente a che fare con Sigé, il silenzio, «madre», come dicono le fantasiose fonti valentiniane, «di tutti coloro che sono stati emessi dall’Abisso» – un silenzio molto speciale, che «ciò che non poteva dire dell’indicibile lo ha taciuto e quello che ha compreso, lo ha dichiarato incomprensibile». Come dovrebbe essere ormai evidente per il lettore, non si tratta qui di fornire una spiegazione esoterica, ma, nell’immaginazione di Collodi, della caparbia, irremovibile incomprensione di cui dà prova ogni volta Geppetto rispetto al suo «figliuolo».

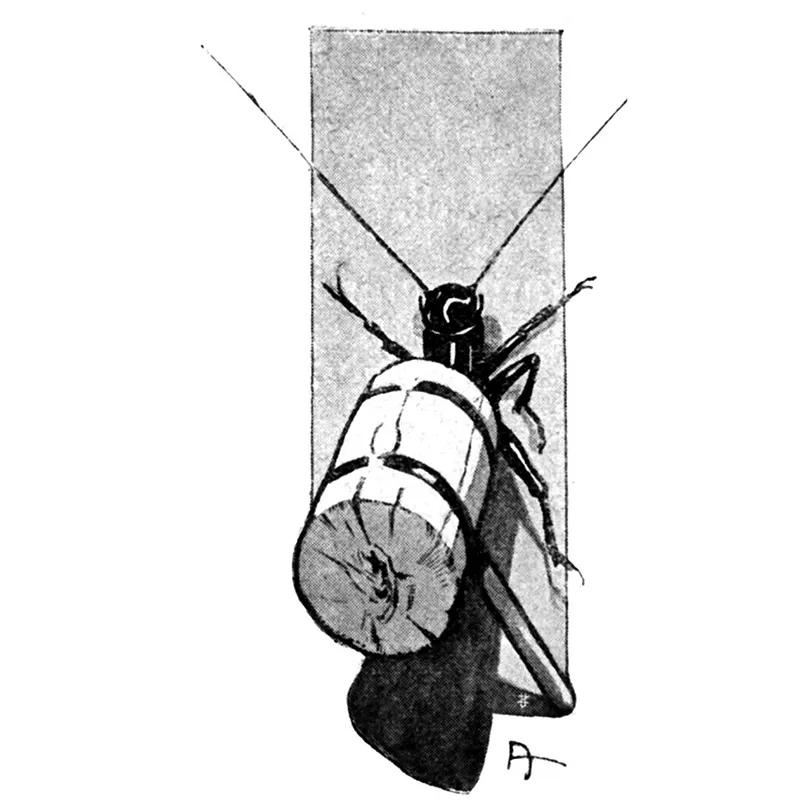

Tornato di corsa a casa, come un «capretto o un leprottino inseguito dai cacciatori», Pinocchio deve fare i conti con il suo secondo importuno incontro: il Grillo-parlante. E, per tenergli testa, ritrova la parola, con quel «chi è che mi chiama?», perfettamente incongruo rispetto al crí-crí-crí dell’insetto, che è tutto fuorché un richiamo. Invitato perentoriamente a sloggiare, il grillo risponde che non se n’andrà se non gli avrà prima detto «una gran verità» sui ragazzi che abbandonano la casa paterna e devono poi amaramente pentirsene. È, forse, la parola «verità» che spinge il burattino a enunciare per la prima volta con franchezza – per cosí dire a naso scorciato – il suo programma di vita: «di studiare non ho punto voglia e mi diverto piú a correre dietro alle farfalle e a salire su per gli alberi a prendere gli uccellini di nido». Ed è qui che il Grillo-parlante si rivela profeta, anche se il suo vaticinio è di malaugurio: «facendo cosí, diventerai da grande un bellissimo somaro». Fra i tanti, innumerevoli animali che compaiono nel libro (pulcini, merli bianchi, falconi, colombi giganti, delfini, lumache, faine ladre di polli, pappagalli, mastini che non sanno nuotare, quattro conigli beccamorti «neri come l’inchiostro», una bella marmottina, un tonno filosofo, corvi e civette in veste di medici, picchi, pesci e topolini, oltre, naturalmente, al Gatto, alla Volpe e al terribile Pesce-cane) il somaro ha uno statuto privilegiato, perché, come nel romanzo di Apuleio, è in questa veste asinina che si completerà l’iniziazione di Pinocchio. Se la metamorfosi dell’uomo in animale è consustanziale alla fiaba, se non c’è favola senza scambio delle parti fra la bestia e l’umano, è al somaro che tocca qui verificare questa legge insieme poetica e cosmologica. Pinocchio è fin dall’inizio un asino e solo diventando materialmente tale, vedendosi crescere a dismisura le orecchie – che non aveva! – può compiere fino in fondo la sua avventura.

Il primo – e unico – delitto di Pinocchio – l’uccisione del Grillo-parlante scagliandogli contro un martello – è tecnicamente un crimine preterintenzionale: «Forse non credeva nemmeno di colpirlo; ma disgraziatamente lo colse per l’appunto nel capo, tanto che il povero grillo ebbe appena il fiato di fare crí-crí-crí, e poi rimase lí stecchito e appiccicato alla parete». Una disgrazia, in un certo senso, che restituisce il grillo al suo verso animale, in modo che il breve dialogo fra le due creature che secondo natura non potrebbero parlare è incastonato fra due crí-crí-crí. Se, nella fiaba, vi è scambio anche di voce e linguaggio, se l’uomo stregato ammutolisce, la natura, fatata, prende invece la parola, ma non dimentica la sua antica voce animale.

Nell’incontro col Grillo-parlante, si affaccia una circostanza che sembra cocciutamente sfuggire all’attenzione dei lettori, a cominciare dal chiosatore parallelo. Il grillo – in questo davvero «pedagogo», come lo chiama Manganelli – si rivolge costantemente al burattino come se fosse un ragazzo, accettando la pretesa paternalistica di Geppetto: «Guai a quei ragazzi che si ribellano ai loro genitori». Non è che non sappia, come dice subito prima di finire schiacciato sul muro, che Pinocchio sia un burattino: eppure gli pare naturale che quella «testa di legno» debba andare a scuola o, quanto meno, imparare un mestiere. Questo scambio fra il burattino e l’umano era, in verità, altrettanto surrettiziamente apparso nell’inesplicabile mutamento di Geppetto rispetto alla sua creatura. Come dice schiettamente a maestro Ciliegia, all’inizio il suo piano era solo di fabbricarsi «un bel burattino di legno, un burattino maraviglioso che sappia ballare, tirar di scherma e fare i salti mortali: con questo burattino voglio girare il mondo, per buscarmi un pezzo di pane e un bicchier di vino». Come spiegare, allora, che, una volta fabbricato Pinocchio, lo tratti come un ragazzo, lo chiami figliolo e venda la sua casacca di fustagno pur di comprargli l’Abbecedario e mandarlo a scuola? Non basta: allo strumento che doveva servire a buscargli un pezzo di pane sacrifica senza esitare le tre pere che dovevano servirgli da colazione. Come il Grillo-parlante, non ha dimenticato di aver a che fare con un burattino che sperava «per bene» – nondimeno continua a trattarlo come se fosse un ragazzo, a esigere da quel pezzo di legno incongrue, troppo umane prestazioni.

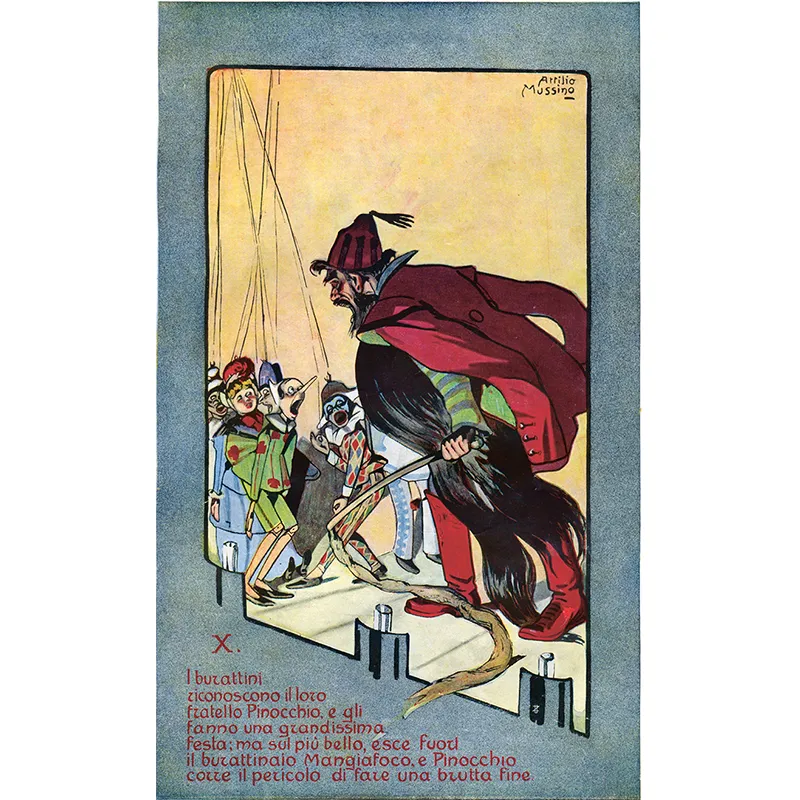

Su questo malinteso fra il burattino e l’umano occorre ragionare, perché in questione è, forse, una delle strutture nascoste – anche se senza sotterfugi – del libro. È come se l’umano potesse veramente apparire solo in ciò che umano non è: in un burattino di legno e non in un cristiano in carne e ossa. Per questo – perché veramente umano è solo l’inumano – tutti trattano Pinocchio come se fosse già il ragazzo che finirà per essere; ma per la stessa ragione, il burattino si ribella con tutte le sue forze a questa sorte del malaugurio, a questa fraudolenta metafisica. Non vuole essere un ragazzo, non vuole che si misconosca in quel modo la sua lignea e silvana natura. Si comprende allora perché quando scopre l’esistenza del Gran Teatro dei burattini, gli viene addosso la «febbre della curiosità» e, perso «ogni ritegno», vende per quattro soldi l’Abbecedario. Dopo le sue infernali peripezie nelle ostili dimore degli umani, è finalmente a casa, può verificare la sua disdetta identità.

Il chiosatore parallelo nota che il grillo è il primo animale parlante che incontriamo nel libro. Si sa che questa – che gli animali parlino – nelle fiabe è la regola – primo, stringato indizio della magia che ne invade e percorre tutti gli angoli piú segreti, nei palazzi come nelle stamberghe, nelle foreste come negli stagni e nei fiumi. Anche in questo libro gli animali parlano, ma non come nelle fiabe di Perrault che Collodi aveva tradotto sei anni prima di mettersi a scrivere il suo capolavoro: parlano, piuttosto, con assoluta naturalezza, come nei mythoi di Esopo, che chiamiamo, infatti, «favole» per distinguerli dalle fiabe e dai Märchen che raccontiamo ai bambini. Regna, infatti, nella storia del burattino, la piú assoluta assenza di magia. Niente incantesimi, niente noci fatate e animaletti che compiono insperati miracoli per salvare principi e principesse dagli orchi e dalle fate cattive. Se Pinocchio si trasforma in somaro, non è, come nelle fiabe, per incantagione o sortilegio, ma, come gli aveva predetto il Grillo-parlante, per una logica e fatale conseguenza della sua scioperata condotta. Gli animali che lo aiutano – il grosso colombo che lo porta a volo fino alla spiaggia da cui si è imbarcato Geppetto e il tonno filosofo che similmente lo porta a riva dopo la fuga dal ventre del Pesce-cane – fanno uso soltanto della loro naturale, poco magica destrezza. A dire il vero una fata c’è, ma si direbbe che la sua magia è singolarmente limitata, di veri e propri incantesimi non è capace, forse perché fin dalla sua prima apparizione manifesta una singolare inclinazione e quasi complicità con la morte («sono morta anch’io!»).

Come l’esordio aveva ammonito, la storia di Pinocchio non è una fiaba, non è un romanzo, non è una favola: è una singolare ibridazione di questi tre generi, una sorta di chimera, col muso di favola, il corpo di romanzo e una lunga coda fiabesca.

Possiamo percorrere in fretta i capitoli che precedono la scoperta del Gran Teatro. La fame spinge Pinocchio ad avvicinarsi al focolare con la pentola che bolle, per accorgersi solo allora di quel che il lettore già sapeva, e, cioè, che si tratta soltanto di un trompe-l’oeil che qualcuno – forse lo stesso Geppetto, come suggerisce il chiosatore – ha dipinto sulla parete (ma Collodi non lo dice in alcun modo). Alla stranezza che una misera stamberga sia affrescata, fa riscontro la banalità del soggetto, che contrasta con i dipinti che, nelle fiabe tradotte da Collodi, raffigurano «ogni maniera di uccelli, di pesci, di animali, con gli alberi e i frutti e le piante della terra, gli scogli, le rarità e le conchiglie del mare, il sole, la luna, le stelle e i ritratti dei re e dei sovrani che regnavano nel mondo». La casa di Geppetto sarà magari «platonica», come insinua il commentatore, ma resta «una stanzina terrena» ed è di quella stanzina che Pinocchio affamato fruga ogni angolo e cassetto per cercare «un po’ di pan secco, un crosterello, un osso avanzato al cane, un po’ di polenta muffita, una lisca di pesce, un nocciolo di ciliegia, insomma qualcosa da masticare». L’uovo di gallina che trova nella spazzatura, benché nella tradizione esoterica raccolta da Bachofen, sia un simbolo misterico, mundi simulacrum e arché geneseos, principio di generazione, si rivela, come la pentola che bolle, un inganno, perché appena Pinocchio ne spezza il guscio, lascia scappar fuori «un pulcino tutto allegro e complimentoso» che, prima di volar via, gli fa una bella riverenza e lo ringrazia d’avergli risparmiato la fatica di rompere il guscio. Il secondo animale che il burattino incontra è il contrario del pedagogico grillo: lo chiama addirittura «signor Pinocchio» (ancora lo scambio con l’umano) e lo saluta cerimoniosamente: «Mille grazie, signor Pinocchio, d’avermi risparmiato la fatica di rompere il guscio! Arrivedella, stia bene e tanti saluti a casa!» Se l’uovo è davvero un’allegoria della generazione e della rigenerazione, Pinocchio riesce allora a fare come ierofante per il pulcino ciò che non può né vuole fare per sé: nascere e trasformarsi.

La successiva spedizione nel vicino villaggio, che è in realtà un «paese dei morti», dove uno di questi, un «vecchino», richiesto di un pezzo di pane, gli ingiunge di parare il cappello e lo annaffia con una catinellata d’acqua «come se fosse un vaso di geranio», non fa che confermare l’ostilità degli umani. (Per i lettori interessati alla filologia, sul «Giornale per i bambini» e nell’edizione Paggi – e in quella che legge Manganelli – Pinocchio, alla richiesta del vecchino, para un «cappelluccio», che spunta non si sa da dove, perché solo piú tardi Geppetto gliene confezionerà uno con la mollica di pane; l’edizione Bemporad corregge la svista e spiega che Pinocchio «che non aveva ancora un cappello» si limita a avvicinarsi sotto la finestra per sentirsi piovere inaspettatamente addosso l’innaffiatura).

Quando pubblica in volume Le avventure di un Burattino, Collodi non è piú giovane, ha 57 anni. Una caricatura del 1875 ce lo mostra precocemente invecchiato, quasi calvo, con baffi, barba e lunghi favoriti completamente grigi. Morirà sette anni dopo la pubblicazione di Pinocchio, quando cominciava appena ad assaporare i frutti dell’inopinab...