Scalzati dal centro

Gli antichi Greci la sapevano lunga. Abbiamo ereditato moltissimo dal loro modo di guardare al mondo, alla natura e all’uomo. Erano consapevoli che in ogni essere umano convivono tanto le passioni irrazionali quanto il rigore razionalistico, quello che ci spinge a cercare un ordine nelle cose e ambisce a trovare un senso, un significato. Le passioni sono il destriero, la razionalità il cavaliere che lo governa.

Queste due parti integranti dell’esperienza umana trovano espressione in due termini fondamentali della mitologia greca, Cháos e Kósmos. Il caos è l’imprevedibile, l’abisso, la potenzialità, il vuoto che brama diventare qualcosa, la tenebra antecedente la creazione, la forza generatrice primordiale. «Per primo fu il Chaos» scrive Esiodo nella sua Teogonia. Al caos si contrappone il cosmo, che invece è l’ordine, la struttura, l’insieme di ciò che può essere definito, che può avere un nome. Lo studio della natura è sempre stato, innanzitutto, lo studio dell’ordine soggiacente alle cose.

Ma in cosa consiste questo ordine? La risposta non è univoca, bensì in perenne divenire, procede cioè di pari passo con la ricerca scientifica. Era facile, per l’uomo primitivo, pensare di trovarsi al centro del cosmo, dell’ordine complessivo, perché era questo che vedeva dal proprio punto di osservazione.

Guarda fuori dalla finestra, tutto sembra girare attorno a te: il Sole, la Luna, i pianeti, le stelle fisse. Difficile non credere che ci troviamo al centro di tutto e che tutto è fatto appositamente per permetterci di essere qui. In quale altro modo possiamo spiegare altrimenti la presenza dell’aria che ci serve per respirare, dell’acqua necessaria a idratarci, della luce e del calore senza i quali moriremmo?

Ma gli antichi Greci, come dicevamo, la sapevano lunga.1 Non tutti erano convinti che la Terra fosse al centro di ogni cosa. Secondo quanto riporta Archimede, infatti, già nel 270 a.C. Aristarco di Samo scriveva: «Le stelle fisse e il Sole sono immobili, la Terra gira attorno al Sole sulla circonferenza di un cerchio, e il Sole giace in centro all’orbita». Poi però, come sappiamo, prevalse l’idea di una Terra immobile al centro di tutto, codificata da Tolomeo nell’Almagesto e ripresa a seguire dalla scolastica cristiana, che vedeva in questo modello una conferma della centralità dell’uomo nella creazione.

Il modello tolemaico, o geocentrico, resistette pressoché indisturbato per ben diciassette secoli, fino all’inizio del Seicento. In realtà già un secolo e mezzo prima, nel 1440, Nicola Cusano aveva riportato in Europa l’idea di Aristarco. Scriveva così: «Ma a noi ormai è chiaro che codesta Terra si muove veramente, anche se non ne avvertiamo il movimento». E un secolo dopo Niccolò Copernico ripropose ancora la teoria eliocentrica, questa volta non sulla base del puro ragionamento, ma di dati e misure astronomiche.

Si dovette però aspettare Galileo Galilei per dirimere una volta per tutte la questione, grazie all’aiuto di un nuovo strumento astronomico: il cannocchiale. Questo strumento esisteva già per uso marittimo; Galileo fu uno dei primi, agli inizi del Seicento, a puntarlo al cielo dopo avere apportato alcune modifiche. E nel cielo trovò le prove schiaccianti che il modello tolemaico era errato, mentre quello copernicano (o eliocentrico) era corretto.

Con Galileo nacque ufficialmente la scienza moderna. Fu il primo a seguire in modo rigoroso quello che oggi chiamiamo metodo scientifico, al cui cuore vi è l’idea di testare le ipotesi tramite osservazioni. Quello che il cielo mostrava, all’oculare del cannocchiale di Galileo, era inequivocabile: è la Terra a girare intorno al Sole, non il contrario.

Fu una vera e propria rivoluzione: non solo venne scardinato un antichissimo paradigma, ma per la prima volta noi esseri umani fummo ufficialmente scaraventati via dal centro del cosmo. Se la Terra non è in una posizione privilegiata, significa che neanche noi lo siamo.

Nei secoli successivi, le grandi scoperte dell’astronomia non fecero altro che allontanarci progressivamente da un ipotetico centro che un tempo avevamo creduto nostro. Fino al Settecento tuttavia si continuò a credere che l’universo fosse popolato da stelle distribuite in modo uniforme nello spazio e che la Via Lattea coincidesse con l’intero cosmo.

Inaspettatamente, il primo a mettere in discussione questo modello non fu un astronomo, bensì il celebre filosofo Immanuel Kant. L’autore della Critica della ragion pura sosteneva infatti che le stelle fossero raggruppate in grandi “città stellari” (quelle che oggi chiamiamo galassie) e che la Via Lattea fosse soltanto una di queste. Kant ipotizzò, correttamente, che la Grande Nebulosa di Andromeda (come veniva chiamata all’epoca) e le Nubi di Magellano fossero “città stellari” distinte dalla Via Lattea. Ma non essendo Kant uno scienziato, non possedeva dati empirici a sostegno di un’ipotesi che ai suoi contemporanei apparve totalmente strampalata.

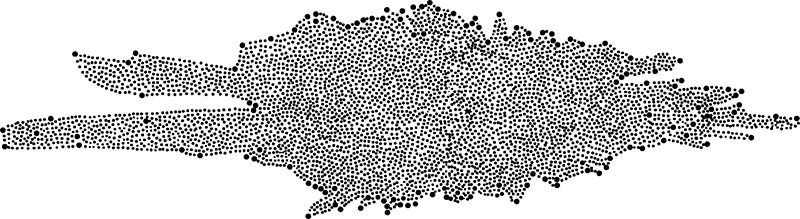

Questa ipotesi venne però presa sul serio da uno dei più grandi astronomi dell’epoca, William Herschel, famoso per aver scoperto il pianeta Urano. Nel 1785 Herschel pubblicò un’opera dal titolo ambizioso, On the Construction of the Heavens, che comprendeva la primissima mappa delle stelle della Via Lattea. Herschel non riuscì a dimostrare che Andromeda e le altre “nubi” fossero extragalattiche, ma mappando la posizione di migliaia di stelle arrivò per primo a dedurre, come puoi vedere da questo disegno, la forma schiacciata della nostra Galassia.

Il lavoro di Herschel fu monumentale (osservò centinaia di regioni del cielo sia boreale sia australe), ma anche impreciso: per calcolare le distanze, l’astronomo infatti partì dal presupposto, scorretto, che tutte le stelle brillano con la stessa luminosità intrinseca. Il risultato fu che molte distanze vennero sottostimate e il Sole, il punto più scuro che vedi al centro, venne posto da Herschel in posizione centrale.

Si sbagliava: oggi sappiamo che il Sole si trova più o meno a metà strada tra il centro della Galassia e il bordo del suo disco. Ma quella sarebbe stata considerata la sua posizione fino agli anni Venti del secolo scorso, quando l’astronomo Harlow Shapley, studiando la distribuzione degli ammassi globulari (agglomerati di forma sferica formati da centinaia di migliaia di stelle), per primo capì che il Sole si trova in un punto periferico della Via Lattea. Shapley aveva fatto un passo avanti, ma solo in parte: sosteneva infatti la tesi che la nostra Galassia fosse unica e che non esistesse niente al di là di essa.

A lui si oppose soprattutto Heber Curtis, altro grande astronomo sostenitore dell’idea kantiana secondo cui le “nebulose” come quella di Andromeda fossero in realtà galassie distinte dalla nostra. Quello tra Shapley e Curtis passò alla storia come il “Grande Dibattito” dell’astronomia moderna.

Nel 1923 fu Edwin Hubble a dirimere la questione, dimostrando infine che Andromeda è una galassia a sé stante. In seguito venne anche confermata l’ipotesi di Shapley: il nostro Sole non è al centro della Galassia.

L’uomo che reinventò l’universo

La notte tra il 5 e il 6 ottobre 1923 Edwin Hubble stava osservando la “nebulosa a spirale” di Andromeda con il telescopio all’epoca più grande al mondo (2,54 metri di diametro) presso l’Osservatorio di Mount Wilson, in California. Su una delle lastre fotografiche segnò con la lettera N tre cosiddette novae, cioè grandi esplosioni stellari. Andando a confrontare questa immagine con altre realizzate in anni precedenti, Hubble realizzò però che una delle tre N aumentava e diminuiva la propria luminosità nel tempo. Questa non è una cosa che fanno le stelle esplose: è una cosa che fanno le stelle variabili! Ecco allora che Hubble cancellò la N e la sostituì con un bel «VAR!» (Figura 1.1).

Quando un astronomo termina un’annotazione con un punto esclamativo, significa che ha appena fatto una scoperta sensazionale. E la scoperta di Hubble fu davvero sensazionale. La stella che aveva identificato è una cefeide, un tipo di stella variabile di cui si riesce a misurare la distanza con notevole precisione. La grandissima astronoma Henrietta Leavitt aveva infatti scoperto nel 1912 una relazione precisa tra il periodo in cui la luminosità di una cefeide varia e la sua luminosità intrinseca.

Hubble misurò il periodo della stella e con quello ottenne, dalla legge di Leavitt, la vera luminosità intrinseca della cefeide. Confrontando quest’ultima con la sua luminosità apparente, Hubble fu in grado di calcolare la distanza della Nebulosa di Andromeda. Non dovette credere ai propri occhi quando ottenne un valore di circa un milione di anni luce. È una distanza dieci volte maggiore delle dimensioni della Via Lattea!

Oggi sappiamo che in realtà la galassia di Andromeda dista da noi 2,5 milioni di anni luce, ma anche quella misura imprecisa fu sufficiente per dissipare ogni dubbio: Andromeda è un oggetto extragalattico. Edwin Hubble fu la prima persona a scoprire che l’universo è molto, molto più grande di quanto l’umanità avesse mai pensato…

È passato meno di un secolo da quegli anni infuocati. A pensarci non sembra molto. Appena tre o quattro generazioni ci separano dall’epoca in cui si pensava che oltre la Via Lattea non ci fosse nulla. Oggi diamo talmente per scontato il fatto che esistano altre galassie da non percepire quasi la portata storica di quella scoperta: dopo la rivoluzione copernicana che aveva tolto la Terra dal centro del cosmo, nella prima metà del Novecento anche il Sole venne scalzato dal centro della Galassia e si scoprì che la Via Lattea stessa è solo una delle tante in un universo che peraltro – come dimostrò sempre Hubble nel 1929 – è in continua espansione.

Insieme all’astronomia venne completamente sconvolta anche la percezione del nostro posto nel cosmo. Appena quattro secoli prima, noi piccoli e ignari esseri umani ci sentivamo al centro di tutto, credevamo che l’intero cosmo fosse stato progettato in funzione nostra. E ora eccoci qui, minuscoli granelli di polvere spersi in un punto qualunque di un universo inimmaginabilmente vasto.

Questa grande lezione di umiltà fu così importante per gli astronomi da essere eletta addirittura a principio, il cosiddetto principio cosmologico: l’universo, se considerato su una scala abbastanza grande, ha le stesse proprietà ovunque lo si guardi e in qualunque direzione lo si osservi. Se ci pensi bene questa non è altro che l’estensione dell’idea copernicana, da cui deriva un’altra considerazione: se tutti i posti sono uguali, il luogo dove ci troviamo noi non è centrale, niente lo rende eccezionale o diverso da qualsiasi altro punto del cosmo. La nostra posizione non è speciale, non è in alcun modo privilegiata. Ci troviamo in un posto casuale dell’universo.

Questo “non sentirsi autorizzati a considerarsi speciali” è ormai considerato uno dei princìpi cardini del pensiero scientifico, tanto che alcuni lo estendono ulteriormente al cosiddetto principio di mediocrità: non solo non è peculiare il nostro punto di osservazione del cosmo, ma non siamo peculiari nemmeno noi osservatori. Secondo questo principio, infatti, gli esseri umani non sono speciali: sono atomi che, obbedendo alle leggi della fisica e della chimica, si sono aggregati in modi e condizioni tali da renderci esattamente ciò che siamo. Siamo semplicemente il risultato di leggi fisiche e chimiche, perché sono queste leggi a consentirci di esistere.

Casuale un corno!

Ehi, fermi tutti: non siamo in un posto casuale dell’universo! Proprio per niente!

Se, idealmente parlando, tu chiudessi gli occhi e puntassi la matita in un posto a caso dell’universo, con ogni probabilità individueresti un luogo pressoché vuoto, nero, buio e freddo. Perché di questo è fatto essenzialmente il cosmo su larga scala: immense regioni vuote interrotte sporadicamente da “bolle” di gas un po’ più denso. Se scegliessi un posto a caso nell’universo, con ogni probabilità sarebbe incredibilmente inospitale, senza aria né luce, a una temperatura di −270 °C e lontanissimo da qualunque altra cosa. Nella migliore delle ipotesi, lì sopravvivresti il tempo della sigla di un telegiornale.

E invece siamo in un posto dove la temperatura è confortevole, l’atmosfera spessa e ricca di ossigeno, l’acqua liquida presente in abbondanza insieme a molte altre cose che di certo non troveresti facilmente in un posto scelto a caso nell’universo.

Non solo la nostra posizione nello spazio non è casuale, ma neanche la nostra posizione nel tempo. Stando alle misure più precise di cui disponiamo, l’universo ha 13,8 miliardi di anni. Che sono certamente tanti se rapportati ai nostri ridicoli tempi-scala (i più fortunati di noi vivranno solo per lo 0,0000007% di questo valore!), ma pochissimi rispetto all’aspettativa di vita dell’universo stesso. Con ogni probabilità il cosmo continuerà a esistere per un tempo inconcepibilmente lungo, magari per un numero di anni con più cifre di quante ce ne possano stare in questa pagina.

In questa immensa vastità di tempo, non è affatto casuale trovarsi proprio qui, ora: è questo il periodo giusto per esseri come noi. In un universo troppo giovane, infatti, le stelle non avrebbero avuto tempo a sufficienza per formare il carbonio e gli altri elementi pesanti senza i quali non potremmo esistere. E anche se tali elementi fossero già esistiti, la vita sarebbe solo all’inizio: la selezione naturale non avrebbe ancora portato allo sviluppo di forme di vita intelligenti. All’estremo opposto, in un universo troppo vecchio, le stelle non ci sarebbero più, farebbe freddissimo e ovunque regnerebbe l’oscurità. Non proprio il posto adatto per vivere!

Per tutti questi motivi, «anche se la nostra situazione non è centrale, la nostra posizione nell’universo è inevitabilmente privilegiata […] in quanto compatibile con la nostra esistenza di osservatori». Queste parole dallo spirito in un certo senso “anticopernicano” sono del fisico Brandon Carter, che le pronunciò nel 1973 durante un convegno di cosmologia organizzato a Cracovia proprio in occasione del cinquecentesimo anniversario della nascita di Copernico. Con il suo intervento, Carter avrebbe dato il via a un dibattito che ancora oggi furoreggia tra gli studiosi di tutto il mondo. Non era il primo a fare questa osservazione, ma per qualche ragione fu lui a portare con forza la questione di fronte all’intera comunità scientifica. E fu anche colui che a questo con...