La presenza del passato

Percorrendo la griglia di strade e vicoli che scandiscono l’impianto urbano di Pompei – come già per i viaggiatori del Grand Tour e per quanti si sono confrontati con la città che via via veniva alla luce tra XVIII e XX secolo –, ancora oggi sentiamo un senso di prossimità e di vicinanza del passato, un passato che sembra quasi congelato e restituito a noi palpitante, vivo.

Lungo le vie ci si confronta non solo con i grandi monumenti, gli edifici pubblici, ma anche con la vita quotidiana delle domus, siano esse le opulente residenze di ricchi aristocratici, di mercanti e liberti arricchiti, o le più modeste dimore delle classi umili. Ed è proprio questa percezione di una quotidianità fossilizzatasi nella materialità degli oggetti che ci avvicina ancor di più a quel passato, e ci fa illudere della possibilità di un contatto quasi diretto, sottratto al fluire del tempo.

Nelle case, pur nella grandissima varietà che le contraddistingue, percepiamo tra gli elementi ricorrenti l’importanza dell’organizzazione degli spazi verdi. Piccoli o grandi, i giardini di Pompei, grazie a una ricerca archeologica che è stata precocemente attenta a recuperare le labili tracce di radici e pollini, permettono di gettare luce sulla percezione della natura nel mondo romano del I secolo d.C.1 Un’epoca, questa, in cui l’affermazione di un nuovo gusto per l’arte dei giardini contribuì alla realizzazione di veri e propri capolavori dell’ars topiaria, tramandati al di là dell’evidenza archeologica delle città vesuviane, soprattutto dalla letteratura e dalla pittura.

Il confrontarsi con pezzi di natura ancora «intatta» o comunque restituibile getta un ponte ancora più immediato, almeno nella percezione, col passato.

Non sorprende leggere in Théophile Gautier che a Pompei «due passi separano la vita antica dalla vita moderna»2. Per Édouard Sain, a Pompei nell’autunno 1876, la città «è forse la più grande curiosità del mondo intero […]. La si rivede ora così come era al momento della sua rovina, e l’illusione è così grande che ci si sorprende a immaginare di imbattersi in qualche abitante […]. La scoperta di Pompei ha potuto iniziarci ai modi e costumi degli antichi più che le letture di tutte le opere storiche che ci parlano di loro […]. Perciò con il più vivo interesse ho percorso questa città antica e il ricordo della visita a Pompei non si oscurerà mai nella mia mente»3.

La città sepolta sorprende e si scolpisce indelebile nella memoria: «l’illusione è così grande» […] «il ricordo della visita a Pompei non si oscurerà mai nella mia mente». Nel confronto con la città vesuviana si riscopre dunque da sempre un’appartenenza culturale, una prossimità che scompagina il tempo; si può addirittura «riconoscere», con un surreale spaesamento, la propria casa nelle povere rovine, come per Cocteau nel 1917, nel suo viaggio in compagnia di Picasso e Massine4.

Se l’intra moenia colpisce per la possibilità di trovare un paesaggio urbano quasi intatto, una natura antropizzata ancora riesumabile e percepibile, nel momento in cui usciamo dalle mura che cingevano i circa 66 ettari di estensione della città questa sensazione si dissolve. Ed ecco che si torna bruscamente al nostro presente.

Le strade basolate che uscivano dalle porte cittadine si interrompono dopo pochi metri, inghiottite a nord dalla campagna di un ambiente ancora rurale; a sud, a est e a ovest dall’asfalto delle strade attuali, da palazzi, alberghi e fabbriche. Quel senso di prossimità del passato si tacita all’improvviso nella dissonanza tra il disastrato paesaggio attuale e quello che si trovava a percorrere un «pagano», un abitante dei pagi di Pompei, o un mercante itinerante che entrava in città.

Un paesaggio che doveva essere ancora «intatto», immutato da secoli, che stupiva e affascinava i viaggiatori del XIX secolo che arrivavano a Pompei in treno e in carrozza, lasciandoci descrizioni di una natura rigogliosa e selvaggia5, e che a partire dal dopoguerra, e in particolare tra gli anni Sessanta e Ottanta è stato irrimediabilmente compromesso.

Tra la ricca documentazione che testimonia l’aspetto del paesaggio prima dello stravolgimento epocale si può far riferimento alle struggenti sequenze del Viaggio in Italia di Rossellini, un film che fa fede di quella sopravvivenza, ancora negli anni Cinquanta, del «pittoresco» viaggio in Italia in cui gli intellettuali nutrivano la mente «di intenso sentimento estetico […] in una geografia segnata dalla profondità della storia». Questo prima che il disastroso assalto al territorio trasformasse – in particolare intorno a Pompei antica – uno dei luoghi più belli del Mediterraneo in un continuum di degrado e bruttezza6.

Per ricostruire il paesaggio antico, quindi, serve, più che un’immaginazione che si ispiri a descrizioni letterarie, una ricerca sistematica che valorizzi tutte le tracce ancora reperibili della configurazione antica di questo tratto di costa e del suo immediato entroterra, il territorio che apparteneva alla colonia di Pompei.

La terra è un palinsesto che conserva gelosamente al suo interno le tracce del paesaggio antico precedente alla disastrosa eruzione del Vesuvio del 79 d.C. L’eruzione coprì con circa 10 metri di cenere e lapilli tutta l’area attorno al vulcano, fino al mare, addirittura spostando la linea di costa antica! E questi 10 metri di lapilli, che rendevano ancora più fertile la terra, hanno conservato e restituiscono oggi un patrimonio enorme di ville e insediamenti. Sono questi che permettono agli archeologi di ricostruire il paesaggio oltre le mura cittadine.

Troppo spesso pensiamo a Pompei come un’entità a sé stante, finita e racchiusa dentro le sue mura, mentre la città aveva un rapporto simbiotico con il territorio: dalle sue colture, dalle sue viti, dai suoi corsi d’acqua traeva il proprio sostentamento, e dalla commercializzazione di questi prodotti nel Mediterraneo (e oltre!) la sua ricchezza economica.

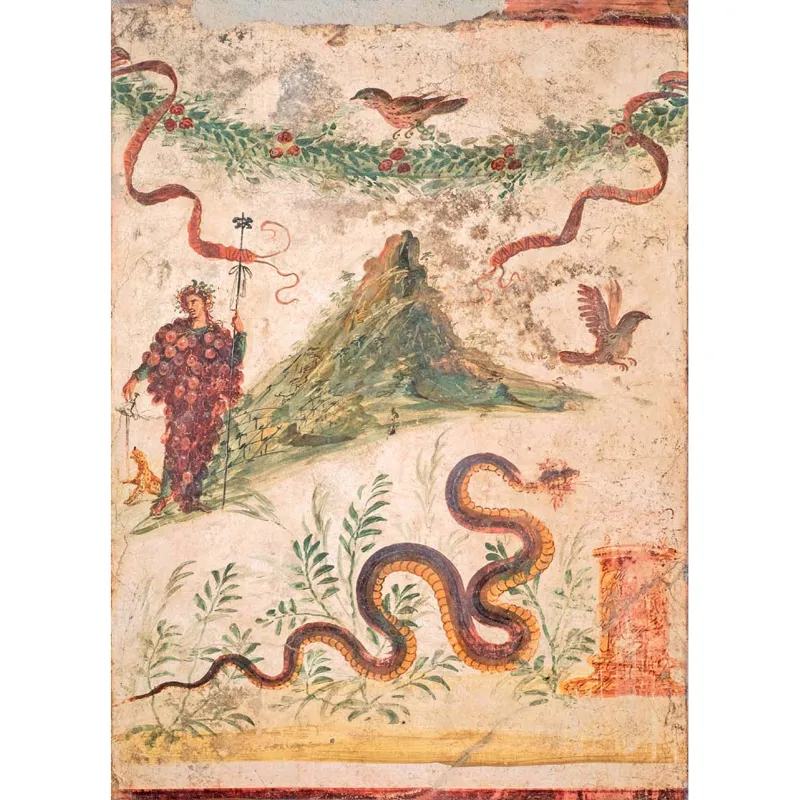

Un elemento però avvicina il paesaggio contemporaneo a quello antico: l’incombente presenza del vulcano, lo «sterminator Vesevo»7, che anche se in antico aveva una conformazione e un profilo diverso8, allora come oggi era uno straordinario punto di riferimento visivo e paesaggistico tanto per chi arrivava dal mare quanto per i viaggiatori via terra. Il vulcano è parte integrante della storia della città dalle sue origini fino alla catastrofica eruzione. È del resto proprio questo vulcano che ha reso fertile e dunque particolarmente idoneo alla nascita di insediamenti il territorio circostante: un affresco della Casa del Centenario, oggi conservato al Museo Archeologico Nazionale di Napoli, restituisce con uno stile sintetico sia la forma antica del vulcano che l’aspetto delle sue pendici (Fig. 1). Queste erano coperte da vitigni sorretti da pali sotto l’occhio vigile e protettore di un Dioniso interamente avvolto in grappoli d’uva9.

Fig. 1. L’affresco dalla Casa del Centenario restituisce l’aspetto del Vesuvio prima dell’eruzione, molto diverso da quello attuale: una montagna coperta fin quasi alla cima da vigneti.

I pompeiani non sapevano di vivere sull’orlo di un vulcano e non avevano memoria di eruzioni. La montagna era anzi per loro una presenza favorevole, che dominava un territorio protetto dagli dèi. Certo autori antichi, come il geografo greco Strabone, conoscevano e avevano riportato nelle loro opere la vera natura del Vesuvio, ma si trattava di disquisizioni tra eruditi, senza effettivo riflesso sulla vita quotidiana e sulla percezione delle comunità che vivevano ignare intorno al vulcano10.

Tra campagna e mare

L’altro elemento che al pari del vulcano fu determinante per le vicende di questo territorio fu certamente il mare: la città era un centro portuale, e oggi sembra difficile da percepire, cambiata com’è la geografia dei luoghi e trasformato il paesaggio costiero, bagnato da un mare… di cemento.

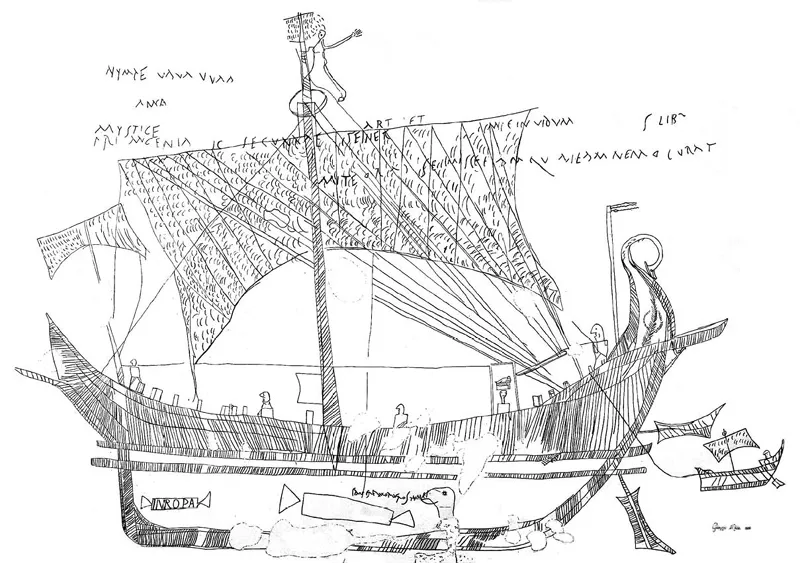

Ma della vocazione marinara di Pompei fanno fede le variegate presenze di stranieri, come tipico nei centri portuali; e fanno fede anche i muri delle case della città, che ci raccontano attraverso graffiti (Fig. 2)11 e iscrizioni dipinte della presenza di navi e naviganti, nonché di associazioni di pescatori, i piscicapi. Pompei, per quanto ci risulti difficile vederlo oggi, era affacciata su un golfo celebrato da molti autori antichi, tra cui il geografo Strabone, che ne ricordano l’incredibile bellezza capace di attrarre i più importanti senatori romani: qui avevano le loro ville d’otium, di riposo, fittamente distribuite lungo il litorale che da Napoli si allungava pigramente fino a Sorrento. Lo stesso Cicerone, il famosissimo oratore romano, oltre che ville a Cuma e a Napoli aveva anche un Pompeianum12, una sua residenza nei sobborghi di Pompei.

Fig. 2. Il graffito dal peristilio della Casa della Nave Europa ci mostra una nave oneraria, le grandi navi per il commercio mediterraneo, chiamata Europa e con una scialuppa legata alla poppa.

Tra queste residenze non sfigurava certo la Villa di Civita Giuliana, su cui portiamo l’attenzione in questo libro. Un articolato complesso che apparteneva forse a una delle famiglie più importanti e in vista della capitale, i Mummii, a giudicare da alcuni graffiti su cui torneremo, o comunque per certo a un personaggio di tutto rispetto e di enorme ricchezza della società pompeiana dell’epoca.

L’ager pompeianus, cioè il territorio che dipendeva giuridicamente ed economicamente da Pompei e in cui si trovava la nostra villa, corrispondeva per la maggior parte con la fertile piana del Sarno ed era delimitato dal Vesuvio, dal mare, dal corso del Sarno e dai monti Lattari. Uno spazio costellato da monumenti funerari, grandi residenze di villeggiatura e di produzione, strade, santuari, magazzini, impianti industriali; una terra fertile e feconda, solcata da corsi d’acqua e intensamente frequentata e attraversata da uomini e animali. Un paesaggio in cui l’attività agricola si svolgeva sotto la protezione di Dioniso, in uno spazio in cui il sacro e il mito erano di casa: poco lontano da Pompei vi era un isolotto chiamato Petra Herculis, considerato la cima di un monte lanciato da Ercole in mezzo al mare dal ritorno di una delle sue fatiche, mentre verso la foce del fiume Sarno vi era un santuario per Nettuno e vicino, su una bassa collina, un santuario appunto dedicato a Dioniso.

Non era sempre stata questa l’estensione del territorio pompeiano: per comprendere le complesse questioni legate all’organizzazione della terra dobbiamo fare un salto indietro di quasi due secoli rispetto all’eruzione, all’80 a.C., quando Pompei divenne una colonia romana, assumendo il lungo nome di Colonia Cornelia Veneria Pompeianorum13.

La colonia nasce per volere del dittatore romano Silla. Sono quelli gli anni della guerra sociale (ossia tra Roma e i Socii italici, degli alleati appartenenti alle varie genti che abitavano la penisola italiana), degli scontri tra la fazione dei populares, guidati da Mario, e quella degli optimates di Silla: un conflitto che coinvolse tutta l’Italia e che vide Pompei e la vicina Stabia schierarsi dalla parte mariana. Pompei, ancora una volta, ci racconta direttamente e senza mediazioni queste vicende e l’assedio di Silla nell’...