![]()

![]()

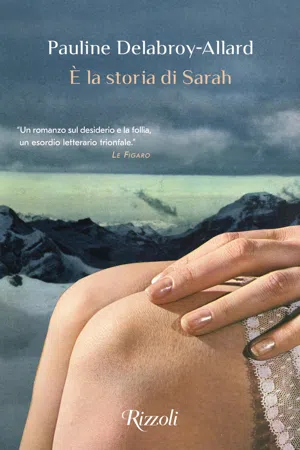

È la storia di Sarah, della sua inusitata bellezza, del suo naso ripido da uccello raro, dei suoi occhi di un colore inaudito, pietroso, verde, anzi no, non verde, i suoi occhi assenzio, malachite, grigio-verde sfumato, i suoi occhi serpentini dalle palpebre cadenti. È la storia della primavera in cui è entrata nella mia vita come si entra in scena, con slancio, da conquistatrice. Vittoriosa.

![]()

È una primavera come tante, una di quelle primavere che rendono malinconico chiunque. Nei giardinetti parigini ci sono le magnolie in fiore, e mi viene da pensare che struggano il cuore di chi si accorge di loro. A me struggono il cuore, i fiori delle magnolie nei giardinetti. Li guardo ogni sera tornando a casa dal liceo, e ogni sera i loro grandi petali pallidi mi pizzicano gli occhi. È una primavera come tante, con acquazzoni improvvisi, l’odore della strada bagnata, una sorta di leggerezza nell’aria, un soffio di allegria che canticchia la fragilità delle cose.

Quella primavera io cammino come un fantasma. Faccio una vita che mai avrei pensato di fare, una vita in cui cresco una figlia da sola perché il padre è sparito senza preavviso. Un giorno, o meglio una sera, è uscito di casa, e poi. E poi più niente. Già, è possibile che dall’oggi al domani, voglio dire, letteralmente dall’oggi al domani, tra due persone che si amano da anni non ci siano più sguardi, né parole, né dialogo, né discorsi, né dissapori, né complicità, né tenerezza, né amore. È questa follia, questa aberrazione a forgiarmi giorno dopo giorno. Penso che la vita si sia fermata qui. Non spero in niente e in nessuno. C’è un nuovo ragazzo nella mia vita, un ragazzo bulgaro. Quando parlo di lui, dico il mio compagno. Lui mi accompagna, proprio così, mi accompagna in questa triste esistenza. Aspetto. Una parola mi ronza nella testa in maniera lancinante, la parola «latenza». Dovrei cercare la definizione nel dizionario. So che sto vivendo un momento di latenza. Non so quanto durerà, né quale evento vi metterà fine. Nell’attesa, i giorni si somigliano un po’ tutti, tra i doveri di giovane madre, i doveri di giovane professoressa, i doveri di figlia, di amica, di fidanzata del ragazzo bulgaro. Mi applico a vivere la vita. Non la vivo veramente. Però sono diligente. Tiro fuori la lingua, concentratissima. Sono curata nel vestire, educata, piacevole. Percorro le strade del quindicesimo arrondissement in bicicletta, con mia figlia al seguito nel seggiolino. Andiamo al museo, al cinema, al Jardin des Plantes. Mi reputo carina, dicono che sono gentile e attenta agli altri. Non pianto grane. Sono la madre di una bambina perfetta, la professoressa di studenti eccellenti, la figlia di genitori meravigliosi. La vita avrebbe potuto continuare di questo passo ancora per molto. Un lungo tunnel senza sorprese, senza misteri.

![]()

Una scampanellata vivace, una specie di frustata, nell’atmosfera artefatta che regna dentro l’appartamento. Siamo tutti in ghingheri per il cenone di Capodanno, decisamente troppo inamidati, tre coppie che si guardano di sottecchi, sorprese di trovarsi qui. Ogni cosa è studiata, l’arredamento della casa, gli argomenti di conversazione, la mise dei commensali. È tutto ingessato. Serio. Rigido. La scampanellata sembra far sussultare i mobili, quasi non fossero abituati. Mormorii. È Sarah, esclama allegro qualcuno. Non so chi sia, Sarah. Ma sì, mi dicono, vi siete già viste. Mi descrivono le circostanze. Nessun ricordo. La padrona di casa va ad aprire la porta. Sì, è Sarah. Non la riconosco.

Sarah arriva in ritardo, senza fiato, raggiante. È un ciclone inatteso. Parla forte e a raffica, tira fuori dalla borsa una bottiglia di vino, del cibo, una valanga di roba. Si toglie la sciarpa, il cappotto, i guanti, il cappello. Posa tutto a terra, sulla moquette color crema. Si scusa, scherza, volteggia. È scurrile, usa parole volgari che aleggiano a lungo nell’aria dopo che le ha pronunciate. È troppo rumorosa. Non c’era nulla, solo silenzio, risatine affettate, moine cerimoniose, e poi tutt’a un tratto c’è soltanto lei. Un bel fastidio. La padrona di casa aggrotta le sopracciglia, nel suo abito da sera. Sarah non se ne accorge, distribuisce a tutti baci vigorosi. Si china verso di me, sa dell’aria pungente di fine dicembre. Ha le guance rosse di chi si è affrettato. È decisamente troppo truccata. Non è vestita molto bene, non ha indossato la sua mise migliore, non è elegante, non si è acconciata i capelli. Parla molto, si fionda su un bicchiere di vino che le viene offerto, si sbellica dalle risate per una battuta. È esaltata, vulcanica, appassionata.

Sembra una scena al rallentatore. Il bicchiere mi sfugge di mano, il mio compagno esclama oh no!, il bicchiere piroetta nell’aria, tutti lo guardano, nessuno può farci niente, ormai è troppo tardi, il bicchiere si schianta senza far rumore sulla moquette color crema, l’intero contenuto si rovescia e disegna una forma astratta, vino rosso su moquette color crema, un bel quadro minimalista, io sbianco poi arrossisco per l’imbarazzo, la padrona di casa esplode, nel suo abito da sera, è una catastrofe, un disastro, il disegno rosso sulla moquette color crema, un imprevisto, un incidente. Un danno.

Poi arriva il momento della cena. Andiamo in estasi di fronte alla bella tovaglia, alle belle posate, al bel menu. I posti sono assegnati. Siamo sette. La padrona di casa annuncia la disposizione degli ospiti, nel suo abito da sera. Sarah è seduta accanto a me. Alla mia destra.

![]()

È una violinista. Fuma sigarette. È troppo truccata, vista da vicino è ancora peggio. Parla forte, ride molto, è divertente, a suo modo. Usa parole a me sconosciute. Ha un gergo tutto suo. Gioca con la lingua, inventa espressioni, si diletta a improvvisare rime. Racconta storie divertenti, ricche di peripezie. Acconsente di buon grado alle mie richieste di precisazioni. È così viva. Nel corso della conversazione vengo a sapere che adora i giochi di società, le passeggiate in montagna, cantare con le persone a lei care. È già qualche anno che va da uno psicanalista. Si sdraia sul lettino. Le fa strano parlare di sé in un silenzio glaciale. Ma ci torna comunque, pensa sia importante. Due sedute a settimana. A volte tre.

![]()

Lasciamo il palazzo all’alba e ci incamminiamo tutti insieme verso la metro più vicina. Baci e abbracci sul marciapiede, con addosso quella strana sensazione di essere nel primo giorno di un nuovo anno. Già evochiamo il bicchiere di vino rovesciato come un aneddoto che passerà alla storia, ripercorriamo la scena, aggiungiamo qualche particolare, descriviamo le sopracciglia aggrottate della padrona di casa, nel suo abito da sera.

Il mio compagno, riferendosi a Sarah: «Che tipa buffa, quella lì!».

![]()

Sarah mi scrive nei giorni seguenti, i primi giorni del nuovo anno. È gennaio, ma ancora una volta avviene il miracolo. Ancora una volta l’inverno si dichiara sconfitto, arranca un altro po’ e tenta un ultimo gesto estremo, ma ormai è troppo tardi, è finita, ha vinto la primavera. Quando esco dal liceo il cielo è altissimo, azzurrognolo, di un azzurro sbiadito, come una stoffa tinta. Nuvole disinvolte corrono nel vento. C’è anche la luna, discreta, in un angolo, e l’idea che il giorno e la notte si ritrovino fianco a fianco come buoni amici mi fa un po’ tremare. Le ombre sul marciapiede sono ogni giorno più lunghe, e sulla via del ritorno cammino in una luce dorata mai vista prima. Nelle strade con vecchie case di pietra risuonano pigolii di uccelli, chiacchiere ininterrotte, e poco ci manca che si sentano spuntare le gemme sui rami, verdi, delicate, fragili. Guardo la luce che colora di rosa le cime dei palazzi. Quante volte ancora mi sarà concessa l’immensa fortuna di assistere a tutto questo? Quante volte ancora potrò godere di un simile spettacolo? Una? Quindici? Sessantatré? Oppure è l’ultima volta, mi chiedo, è l’ultima volta che potrò sentire nel mio corpo i fremiti di una nuova stagione? Sarah mi scrive nei primi giorni del nuovo anno. Poche parole, all’inizio, cui rispondo con cortesia. Poi sempre di più. Dice che sarebbe bello rivedersi. Propone di andare a sentire un concerto alla Philharmonie. Propone di andare insieme al cinema, a teatro. Ci vediamo una volta, due volte, sempre di più. L’inverno se ne va a poco a poco, in punta di piedi, senza far rumore.

![]()

Un mattino di marzo mi scrive che è nel quartiere del mio liceo, chiede se possiamo pranzare insieme. Non posso. Non ho abbastanza tempo, ho troppe cose da fare, se i miei colleghi mi vedessero sarebbe imbarazzante. Rispondo di sì. All’ora stabilita scappo via, con una strana gioia nel cuore. C’è il sole. Lei mi aspetta all’uscita della metro. Parla subito, forte, a raffica, fa un sacco di gesti con le braccia. Le brillano gli occhi. Cammina in mezzo alla strada, sembra infischiarsene alla grande delle macchine che potrebbero metterla sotto. Probabilmente non si accorge che vorrei tirarla per la manica ogni cinque minuti, perché ha l’aria così distratta che temo la investano. È così viva.

![]()

Al ristorante coreano parla così tanto che il cameriere viene a prendere l’ordinazione almeno tre volte. Non è mai pronta. Mi dice che non riesce a scegliere, e che è un problema, nella vita. Che vorrebbe tutto e il contrario di tutto. Mi racconta che durante gli scioperi che hanno scosso la Francia nel 1995 ha imparato a fare l’autostop per Parigi. Aveva quindici anni, all’epoca. Io la guardo e già non la ascolto più, la guardo chiedendomi che tipa era, a quindici anni, e come doveva essere la vita in quel periodo. Parigi completamente paralizzata, resa muta senza i rombi delle macchine per le strade, o quantomeno un po’ più silenziosa, come roca. Parigi con la raucedine. E Sarah a quindici anni, in pieno scossone, Sarah già con gli occhi cadenti, probabilmente, Sarah già con la custodia del violino in spalla, che cammina come un’equilibrista lungo i marciapiedi di quel sedicesimo arrondissement dove è cresciuta, con il pollice alzato, nella speranza che qualcuno la prenda su. Al liceo, al conservatorio, a casa di amici per le prove. In capo al mondo. È quel che immagino. A quindici anni Sarah faceva l’autostop in una Parigi afona perché voleva essere portata in capo al mondo. È quel che immagino, ed è quel che ricordo.

Più tardi, quando mi riaccompagna al liceo, o forse nella medesima conversazione, mi racconta della prima volta che ha bevuto una birra con suo padre. Non era un’ora tarda, e mi sembra che, nel suo ricordo, il padre fosse andato a prenderla dopo una settimana fuori, oppure la stava accompagnando al treno. C’era una stazione, in ogni caso. La scena me la immagino così. Sarah e suo padre sono seduti sulle sedie metalliche del bar della stazione. È giorno, pieno giorno, questo sono certa che l’ha detto, quando mi ha raccontato l’aneddoto. Lei è una ragazza, presumo sia bella ma non ne ho idea. Lui, difficile dire che aspetto abbia. Forse quindici anni fa era moro? Sorridente? Spiritoso, seduto di fronte alla figlia adolescente? Il tesoro della sua vita, l’astro dei suoi giorni, la sua piccina adorata. Sarah mi racconta quell’aneddoto ridendo, non so perché ma ride, a posteriori, anni dopo, ride a crepapelle ripensando alla faccia del padre quando lei aveva ordinato la sua prima bionda, all’orgoglio che l’aveva invasa, alla sua sicurezza. Immagino la sua aria spaccona e il colore indimenticabile della prima birra chiesta con tanta sfacciataggine, in pieno giorno, seduta al bar con il proprio padre. Mi racconta quell’aneddoto e ride, non riesce a smettere di ridere, a tal punto che diventa contagiosa. Quasi vent’anni dopo, ride nel raccontarmi la sua audacia.

![]()

Le chiedo come definirebbe la latenza. China un po’ la testa quando le spiego che questa parola è stampata in sovrimpressione sulle immagini della mia vita, che ce l’ho sempre in mente, che non so bene come mai ma mi ossessiona.

Dopo un silenzio: «È il lasso di tempo tra due grandi momenti importanti».

![]()

Passano i giorni. La primavera si fa strada, con calma, senza affrettarsi. È una primavera come tante, una di quelle primavere che rendono malinconico chiunque. Sarah si fa strada nella mia vita, con calma, senza precipitarsi. Mi invita a teatro, al cinema. Fuma sigarette nella mia cucina, una sera in cui la invito a cena. Mi svela un segreto. Mi dice che è un segreto che non ha mai detto a nessuno. Non si accorge del mio turbamento. Mi regala l’ultimo disco registrato con il suo quartetto d’archi. Un disco di Beethoven. Non sa che nei giorni seguenti lo ascolto in loop. Non sa che leggo edizioni critiche sulla musica da camera. Non sa che voglio sapere tutto, capire tutto, conoscere tutto. Non si immagina neanche lontanamente che ce l’ho a morte con me stessa per non aver studiato di più quando ero al conservatorio.

Questa amicizia immediata, improvvisa e un po’ brusca diverte il mio compagno. Non gli dico che quando posso scegliere tra passare il tempo con lui o con lei, scelgo lei. Andiamo insieme, io e lui, alla biennale dei quartetti d’archi, alla Philharmonie, per vederla in concerto. È una domenica pomeriggio. Al nostro arrivo la sala è piena, non c’è più posto. Litigo con il tipo della biglietteria, faccio gli occhi dolci, supplico, inveisco. Il mio compagno dice che non è la fine del mondo, che li ascolteremo un’altra volta. Dice basta dai, vieni, ci beviamo un caffè qui fuori, al sole. Io rifiuto di arrendermi. Piango di rabbia. Lui non capisce cosa mi prende. Alla fine ottengo due biglietti, all’ultimo momento. Dobbiamo sederci sugli strapuntini, lontanissimi dal palco. Strizzo gli occhi per vedere cosa succede sotto i riflettori. Scopro gli altri tre membri del quartetto. Quando entrano in scena, tutti e quattro, in fila indiana, sono talmente agitata che per poco non scoppio a ridere. La vedo, per la prima volta pettinata, elegante, distinta. Indossa un abito da concerto sconcertante, lunghissimo, nero, scollato sulla schiena. Salutano il pubblico prima di cominciare a suonare. Mi manca il fiato. Dopo il primo movimento del primo quartetto, vorrei applaudire. Non conosco il galateo teatrale. Non capisco niente. Ho gli occhi inchiodati sulla sua piccola sagoma, laggiù sul palco. Per il bis suonano un brano che mi travolge. Mi dicono che è un movimento di un quartetto di Bartók, tutto in pizzicato. Non capisco nulla di quello che sento. Applaudo a più non posso, fortissimo, per non so quanto tempo, tanto che alla fine ho i palmi indolenziti.

![]()

Mi chiede cosa faccio il mercoledì seguente, giorno libero senza la bambina. Vado al cinema, da sola. Le scrivo per avvisarla. Le dico in quale cinema sono, l’orario dello spettacolo. Mi sorprendo a sperare che si faccia trovare all’uscita, che mi aspetti lì fuori. Il film parla dei flirt che aiutano a dimenticare un vero, grande amore. È un film in bianco e nero. La protagonista è molto bella. Penso che ricorda un film della Nouvelle Vague. Assaporo il momento, da sola, in un cinema. Mi chiedo se verrà. Il film finisce. Mi precipito fuori. Nessuno. Piove. Cammino spedita, a testa bassa, guardo i miei stivaletti avanzare macchinalmente sul selciato bagnato di rue de la Verrerie. Mi squilla il telefono. È lei. Chiede dove sei?, dice io sono in rue de la Verrerie, arrivo.

![]()

Mi manda un messaggio di incoraggiamento quando, in un giorno abbagliante di questo primo sole, vado al Palazzo di Giustizia. Più tardi, davanti a un bicchiere di vino, mi chiede com’è andata. Non mi stacca mai gli occhi di dosso mentre le racconto dell’attesa, del giudice, del padre di mia figlia, dell’affido un weekend sì e uno no, del sole che picchiava forte, e di me che ero vestita tutta di nero perché portavo il lutto di quell’amore perduto.

![]()

Mi propone di accompagnarla alla Cartoucherie, a vedere una pièce teatrale. Mi aspetta alla metro Château de Vincennes, sulla linea 1. Indossa un vestito che le sta malissimo, come al solito. Mi saluta con una risata sonora e parla durante tutto il tragitto attraverso il parco del Bois de Vincennes. Cala la notte. Lei parla, parla, sembra un fiume in piena. È così viva. Mi fa un sacco di domande, sul mio lavoro, sul liceo dove insegno. Smette di parlare solo quando si spengono le luci. Nel buio le nostre ginocchia si toccano.

![]()

Il teatro si chiama: Théâtre de la Tempête. Teatro della Tempesta.

![]()

La pièce l’ha sconvolta. Ci tiene ad andare a salutare l’attore protagonista. La guardo mentre gli si avvicina con una disinvoltura che mi impressiona. Gli parla con foga. Lui sorride. Sarah mi chiede se sono stanca, o se abbiamo il tempo di bere qualcosa insieme. Aggiunge che in realtà la metro Château de Vincennes non è il posto migliore per bere qualcosa, ma pazienza. C’è quel bar, Les Officiers. Entra. Si siede. Domanda quali birre hanno alla spina. Io rispondo lo stesso, esattamente lo stesso, quando il cameriere mi chiede cosa prendo. Sarah ha una faccia triste, un po’ abbattuta, una faccia che non le ho mai visto. Chiede se possiamo uscire a fumare una sigaretta. Si guarda i piedi. Fa un po’ freddo, nella notte nera. Sbuffa il fumo verso il cielo, e diventa una nuvola che raggiunge le nuvole. Immerge i suoi occhi nei miei. Dice mi sa che mi sono innamorata di te.

![]()

Abbozza un gesto, leggero, un passo indietro, una specie di movimento di danza, quasi sorride quando balbetto ah sì, be’, non lo sapevo. Dice ora mi fumo un’altra sigaretta, per festeggiare, per festeggiare la sua audacia, il suo coraggio, il fiammifero si accende nella notte e l’odore di zolfo diventa per sempre l’odore della confessione che dà sollievo, l’odore della realtà inesprimibile finalmente espressa, l’odore della verità messa a nudo, messa a terra, deposta ai miei piedi come un dono.

Lo zolfo è un elemento chimico del gruppo dei calcogeni. È un non metallo multivalente, abbondante, insapore e insolubile in acqua. Lo zolfo è conosciuto soprattutto sotto forma di cristalli gialli ed è presente in molti minerali, specie nelle regioni vulcaniche. A contatto con il fuoco, lo zolfo esala un odore forte e insopportabile. È un corpo semplice. Ha come numero atomico il 16. Come simbolo: S.

![]()

È la storia di Sarah, della sua bellezza misteriosa, del suo naso imperioso da mite rapace, dei suoi occhi come sassi, verdi, anzi no, non verdi, dei suoi occhi di un colore insolito, i suoi occhi serpentini dalle palpebre cadenti. È la storia di Sarah la foga, Sarah la passione, Sarah lo zolfo, è la storia del momento preciso in cui il fiammifero si accende, del momento preciso in cui il bastoncino di legno diventa fuoco, la scintilla illumina la notte, dal nulla divampa la bruciatura. Un momento preciso e fugace, uno squarcio di neppure un secondo. È la storia di Sarah, come simbolo: S.

![]()

Zolfo o solfo. Dal latino sulfur, il fulmine, il fuoco del cielo, da cui deriva anche soufre. Souffre, io soffro, prima persona singolare. Dal latino suffero, sopportare, farsi carico di, tollerare. In particolare, essere castigato da qualcuno, essere punito per qualcosa. Subire una pena.

![]()

Mi offre la confessione come un dono. Poi si allontana nella notte. Qualche giorno dopo accetta il mio invito al cinema. È appena uscito un film di Alain Resnais. Si intitola Aimer, boire et chanter. Amare, bere e cantare. Arriva in anticipo all’appuntamento. Ha gli occhi troppo truccati, i suoi occhi dalle palpebre cadenti. È il mese di marzo. Annuisce quando dico che è quasi primavera. Ha fame, una fame da lupi. Chiede se possiamo andare a mangiare un boccone prima del film. Ordina una galletta bretone e un bicchiere di la...