Quanto distano quelle montagne velate d’azzurro? Quanto è ampia la pianura che si estende sotto la radiosa luce primaverile? È un giorno di marcia, per chi può camminare libero. Un’ora a cavallo, di buon trotto. Per noi sono più lontane, lontanissime, è una distanza infinita. Quei monti non appartengono a questo mondo, al nostro mondo. Perché fra noi e quei monti c’è il filo spinato.

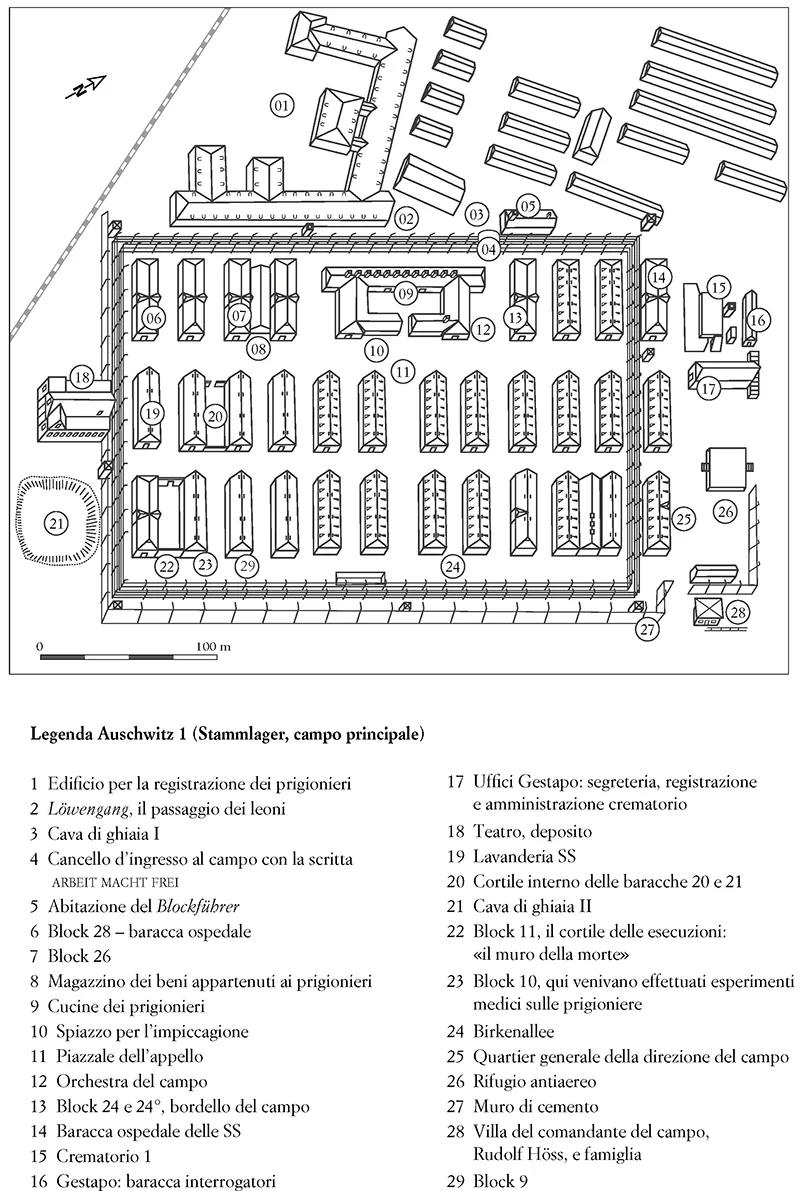

Il desiderio ardente, il battito feroce dei nostri cuori, il sangue che affluisce alla testa, è tutto inutile. Fra noi e la pianura, del resto, c’è il reticolato. Due serie di filo elettrificato, sopra le quali sono poste piccole lampade di un rosso pallido, per indicare che la morte è in agguato su tutti noi, imprigionati in questo rettangolo delimitato da un doppio reticolato e un alto muro bianco.

Sempre quella stessa immagine, sempre quella stessa sensazione. Stiamo davanti alle finestre dei nostri blocchi e aneliamo a quella distesa lontana e tentatrice, e il petto ansima per l’ansia e per il senso di impotenza.

Fra me e lei ci sono dieci metri. Mi sporgo fuori dalla finestra, quando provo desiderio per la libertà lontana. Friedel non può fare nemmeno quello, è prigioniera di grado superiore. Io posso ancora muovermi liberamente nel Lager. Lei non può fare nemmeno quello.

Abito nel Blocka 9, un normale blocco per infermi. Friedel nel 10. Anche nel suo ci sono persone malate, ma non come nel mio. Chi è ricoverato da noi si è ammalato a causa di crudeltà, fame ed eccessivo lavoro. Cause ancora naturali, che portano a malattie naturali, definibili con una diagnosi.

Il 10 è il Blocco degli esperimenti. Ci vivono donne che sono state violate da sadici che si autodefiniscono professori, in modi in cui nessuna donna è mai stata violata prima, in ciò che di più prezioso possiedono: la loro essenza di donna, la capacità di diventare madre.

Anche una ragazza costretta a subire la feroce lussuria di un bruto soffre, tuttavia l’atto a cui viene sottoposta contro la sua volontà ha origine dalla vita, da una pulsione vivente. Nel Block 10 non sono mossi da un accesso di passione, ma da un delirio politico, un interesse economico.

Siamo consapevoli di tutto ciò, quando guardiamo questa pianura della Polonia meridionale, desiderando di correre sui prati e sui terreni paludosi che ci separano da quei monti Beschidi bluastri all’orizzonte. Ma sappiamo anche altro. Sappiamo che ci attende un’unica fine, un’unica liberazione da questo inferno di filo spinato: la morte.

E sappiamo anche che qui la morte può bussare alla nostra porta sotto diverse spoglie.

Può arrivare come un guerriero leale, contro cui il medico può combattere. Sebbene questa morte abbia alleati minori – la fame, il freddo, i parassiti – rimane pur sempre una morte naturale, classificabile con una causa ufficiale.

Ma da noi non busserà così. Ci colpirà, sì, come ha colpito milioni di persone che ci hanno preceduto. Arriverà da noi di certo, subdola e invisibile, quasi inodore.

Tuttavia noi sappiamo che è solo il mantello fatato a impedirci di vedere la morte. Sappiamo che questa morte indossa un’uniforme, perché al rubinetto del gas c’è un uomo in divisa: una SS.

Ecco perché bruciamo di desiderio, quando guardiamo sognanti quei monti velati d’azzurro. Distano appena trentacinque chilometri, ma per noi sono eternamente irraggiungibili.

Ecco perché mi sporgo dalla finestra verso il Block 10, dove c’è lei.

Ecco perché le sue mani stringono forte la rete metallica che sbarra le finestre.

Ecco perché appoggia la testa al legno cercando sostegno, perché il desiderio per me non può essere placato, proprio come il nostro anelito verso quegli alti monti velati d’azzurro.

La giovane erbetta, le gemme di castagno pronte a schiudersi e il sole primaverile che giorno dopo giorno splendeva sempre più gradevole sembravano promettere una nuova vita. Ma il gelo della morte ammantava la terra.

I tedeschi erano nel cuore della Russia e le sorti della guerra non erano ancora mutate.

Gli Alleati in Occidente non avevano ancora messo piede sulla terraferma.

Il terrore che imperversava in tutta Europa assumeva forme sempre più feroci.

Gli ebrei erano il passatempo degli invasori, che giocavano con loro come il gatto col topo. Notte dopo notte le motociclette rombavano per le strade di Amsterdam, gli stivaloni di pelle marciavano a passi pesanti e venivano sbraitati comandi lungo i canali un tempo così pacifici.

Poi, a Westerbork, spesso il topo veniva lasciato libero ancora un pochino.

All’interno del campo ci si poteva muovere liberamente, venivano recapitati pacchi e i nuclei famigliari rimanevano uniti.

In tal modo ognuno scriveva da bravo la sua letterina ai propri cari ad Amsterdam, «sto bene», e altre persone si consegnarono senza opporre resistenza alla Grüne Polizei.1

A Westerbork fu data agli ebrei l’illusione che la situazione fosse forse migliore di quanto credessero, che, malgrado non facessero più parte della società, un giorno sarebbero usciti dal loro isolamento.

Quando la guerra finirà

e tutti a casa si tornerà...

Cominciava così una canzone popolare.

Non solo non vedevano cosa la sorte aveva in serbo per loro, c’era perfino chi aveva il coraggio – o era cecità? – di iniziare una nuova vita, di metter su famiglia. Ogni giorno il dottor Molhuijsen giungeva nel campo per conto del sindaco del comune di Westerbork e una splendida mattina – una delle nove belle giornate di aprile – Hans e Friedel si presentarono davanti a lui.

Erano due idealisti: lui aveva ventisette anni ed era un noto medico del campo, mentre lei aveva solo diciott’anni. Si erano conosciuti nel reparto di cui lui era a capo e in cui lei lavorava come infermiera.

Perché da soli non siamo nessuno,

ma insieme siamo uno.

Le aveva dedicato quei versi, che esprimevano alla perfezione i loro sentimenti. Insieme potevano cavarsela. Forse sarebbero riusciti a restare a Westerbork fino alla fine del conflitto, altrimenti sarebbero andati a combattere in Polonia. Perché prima o poi la guerra doveva pur finire, e a una vittoria della Germania non ci credeva nessuno.

Stavano insieme da sei mesi. Vivevano nella «stanza del dottore», praticamente una scatola di cartone ricavata in un angolo della camerata dove erano sistemate centotrenta donne. Non ci abitavano da soli, vi alloggiava anche un altro medico e in seguito si aggiunsero altre due coppie. Non proprio un ambiente adatto per costruire una giovane vita matrimoniale. Ma questo non avrebbe avuto alcuna importanza se non ci fossero state le deportazioni: migliaia di persone ogni martedì mattina.

Uomini, donne, vecchi e bambini, neonati compresi, e perfino gli infermi. Era concesso rimanere solo a un numero esiguo di persone di cui Hans e gli altri medici potevano dimostrare che fossero troppo malate per affrontare un viaggio di tre giorni in treno. E, oltre a queste, ai privilegiati: i battezzati, i matrimoni misti, gli Alte Kamp-Insassen*, che si trovavano nel campo già dal 1938, e chi faceva parte del personale fisso, come Hans e Friedel.

La lista dei membri del personale conteneva mille nomi, ma dalle città continuavano ad arrivare altre persone da trattare come protetti, a volte su comando dei tedeschi, in quanto cittadini realmente meritevoli, ma più spesso perché erano vecchi contatti dei signori del Consiglio ebraico o degli Alte Kamp-Insassen, che ricoprivano posizioni chiave. Allora la lista dei mille veniva rivista.

Fu così che la notte di lunedì 13 settembre 1943 un impiegato del Consiglio ebraico informò Hans e Friedel che dovevano prepararsi alla partenza. Hans si vestì in fretta e furia e andò a bussare alla porta di tutte le autorità che la notte prima del convoglio settimanale lavoravano senza sosta. Il dottor Spanier, il responsabile dell’ospedale, reagì con rabbia sincera. Hans era a Westerbork già da un anno e aveva lavorato sodo mentre molti altri, arrivati dopo di lui, non avevano fatto un accidente. Tuttavia Hans era sulla lista del personale del Consiglio ebraico e, se ciò non bastava a farlo restare, nemmeno il servizio sanitario poteva farci niente.

Alle otto si trovavano già con tutti i loro averi davanti al treno, che passava in mezzo al campo. C’era una gran confusione. Gli uomini del servizio d’ordine e la colonna volante* caricavano i bagagli sul convoglio e due vagoni vennero stipati di viveri per il viaggio. Gli infermieri dell’ospedale sorreggevano i pazienti, per la maggior parte anziani che non erano più in grado di camminare: ma non potevano restare comunque, perché le loro condizioni non sarebbero migliorate nemmeno la settimana successiva. Infine quelli che rimanevano: si tenevano dietro il cordone, ad alcune decine di metri dai binari, e spesso piangevano più di chi partiva. Davanti e dietro il treno una vettura delle SS per la sorveglianza, ma queste erano assai discrete, quasi incoraggianti, perché dopotutto gli olandesi non dovevano scoprire come venivano trattati davvero i «loro» ebrei.

Alle dieci e mezzo la partenza. Le porte dei vagoni merci vennero sprangate dall’esterno. Un ultimo addio, un ultimo cenno dalle feritoie dei vagoni e il loro viaggio verso la Polonia era cominciato, destinazione ignota.

Hans e Friedel erano fortunati. Si trovavano in un vagone su cui viaggiavano solo giovani. Vecchi amici di Friedel, del gruppo sionista di cui era stata membro, camerateschi e concilianti. Erano trentotto, quindi relativamente pochi, e con un po’ di ingegno, dopo aver appeso i bagagli al soffitto, riuscirono tutti a trovare un posticino per terra.

In viaggio cominciò la dolce vita. Alla prima fermata le SS entrarono nei vagoni e confiscarono le sigarette, in seguito gli orologi. Poi fu la volta delle penne stilografiche e dei gioielli. I ragazzi risero, consegnarono alcune sigarette sfuse e asserirono di non avere altro. Molti di loro erano originari della Germania, avevano avuto spesso a che fare con le SS. Ne erano venuti fuori vivi già una volta e non si sarebbero lasciati mettere i piedi in testa neanche adesso.

In quei tre giorni non ricevettero cibo, le provviste sul treno non le rividero più. Ma poco importava! Avevano ancora scorte di cibo da Westerbork. Ogni tanto ad alcuni di loro era concesso di lasciare il vagone per svuotare il piccolo secchio per i bisogni colmo fino all’orlo. Si rallegravano quando vedevano tracce di bombardamenti nelle città, ma per il resto il viaggio procedeva senza avvenimenti di alcun tipo. Il terzo giorno fu rivelata la destinazione: Auschwitz. Allora era una parola senza contenuto, né buona né cattiva.

Nella notte arrivarono allo scalo ferroviario del campo.

Il treno rimase fermo per molto tempo, tanto che cominciarono a spazientirsi e ad augurarsi che si facesse chiarezza, che potessero finalmente vedere cosa fosse Auschwitz. E chiarezza fu fatta.

Alle prime luci dell’alba il convoglio si rimise in moto un’ultima volta e dopo pochi minuti si fermò su una massicciata, in mezzo al paesaggio pianeggiante. Lungo i binari c’erano gruppi di dieci, dodici uomini. Indossavano berretti e divise a strisce bianche e azzurre. Molte SS camminavano avanti e indietro prese da un’incomprensibile operosità.

Non appena il treno si fermò, quegli omini farseschi si precipitarono sui vagoni e spalancarono le porte. «Buttate fuori i bagagli, lì, davanti al vagone.» Loro rimasero atterriti, perché compresero che avrebbero perso tutto. Si infilarono qualcosa sotto i vestiti, in fretta e furia, per salvare l’indispensabile. Ma quegli uomini erano già saltati sui vagoni e avevano iniziato a scaraventare fuori bagagli e persone. Rimasero là fuori così per qualche istante, esitando sul da farsi. Ma la loro esitazione non durò a lungo. Le SS li accerchiarono, spingendoli in direzione di una strada che correva parallela alla ferrovia. Chi non era abbastanza svelto veniva preso a calci o bastonate, perciò tutti tentarono di raggiungere nel minor tempo possibile le lunghe colonne che si stavano formando.

Solo allora Hans ne ebbe la certezza: li avrebbero separati, uomini e donne sarebbero stati divisi. Baciò in fretta Friedel: «Arrivederci», e non ci fu tempo per altro. Davanti alle colonne c’era un ufficiale con un bastone e tutti si misero lentamente in marcia. L’ufficiale lanciava un rapido sguardo su ciascuno e indicava con il bastone: «A sinistra, a destra». A sinistra andavano gli uomini anziani, gli invalidi e i ragazzi fino a circa diciotto anni. A destra i più giovani e forti.

Hans si ritrovò di fronte all’ufficiale, ma non gli prestò attenzione. Aveva occhi solo per Friedel, che stava nella sua fila a pochi metri di distanza, in attesa che arrivasse il turno delle donne. Lei gli sorrise, come per dire: stai tranquillo, andrà tutto bene.

Quindi Hans non si accorse che l’ufficiale – un medico – gli aveva chiesto l’età. L’uomo, seccato per non aver ottenuto una risposta, lo colpì con una bastonata, facendolo volare a sinistra.

Fu così che Hans si ritrovò in mezzo agli sventurati: gli anziani. Accanto a lui aveva un cieco e dall’altra parte un ragazzo che sembrava ritardato. Si morse le labbra per l’angoscia. Non voleva subire la stessa sorte dei bambini e dei vecchi perché aveva capito che solo i più forti avevano una chance di sopravvivenza. Ma non era possibile passare all’altra colonna, perché le SS stavano di guardia ovunque, con i fucili puntati.

Friedel finì fra le giovani donne. Le più anziane e tutte quelle con bambini finirono in una fila a parte. Si formarono così quattro colonne, circa centocinquanta giovani donne e altr...