U Siccu

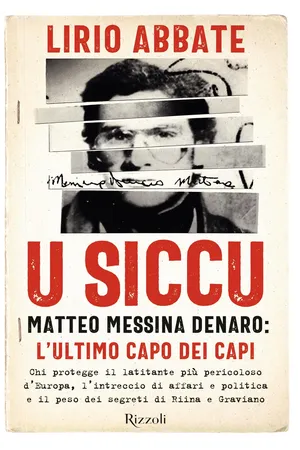

Ha un occhio leggermente strabico, porta occhiali a goccia, fuma, è snello e lo chiamano «u Siccu» per via della sua magrezza; non gradisce fare né l’eremita né il pezzente; gli piacciono le donne e lui piace a loro, nonostante lo strabismo e il fatto che sia praticamente pelle e ossa. Almeno così era fino all’inizio degli anni Novanta. Da allora ha fatto perdere ogni traccia, e di lui non sappiamo più nulla, o quasi. Non si conoscono le sue impronte digitali e non esiste alcuna foto segnaletica perché a differenza di tutti gli altri capimafia di Cosa nostra, vecchi e nuovi, Matteo Messina Denaro in cella prima di essere «latino», cioè in fuga, non c’è mai finito. Le parole che avete letto nel prologo sono le uniche «registrate» dalla sua viva voce.

Siamo a Castelvetrano, nella valle del Belìce, a quasi settanta chilometri da Trapani. In questa terra bruciata dal sole è appena trascorso mezzogiorno e mezzo, è il 30 giugno 1988: Matteo ha ventisei anni e non è ancora diventato un fantasma. Cammina da solo per le strade, osservato da dietro le persiane da ragazzi e signore che hanno paura di farsi notare, di far vedere che lo stanno seguendo con lo sguardo. Perché Matteo non può essere seguito, nemmeno con una sbirciata. A Castelvetrano lo sanno che è un picciotto, uno a cui si bacia la mano, il figlio dello zu Ciccio, un uomo rispettato da tutti in paese, perché spesso si sostituisce allo Stato in questo posto a sud del Sud. Quella mattina del 1988 Matteo Messina Denaro procede in direzione del commissariato di polizia di Castelvetrano. Entra, accolto da un paio di agenti che lo stanno aspettando per mettere a verbale ciò che ha da riferire. E a domanda risponde. In questa dichiarazione, l’unica che abbia mai rilasciato – e firmato – racconta che è figlio di Francesco, agricoltore locale. Non dice, ovviamente, che il padre è il capomafia di tutta quella larga fetta di territorio ricco e gravido di affari, tanto caro a Salvatore Riina. Qui vivono e operano i complici che stanno più a cuore al boss corleonese. Qui ci sono gli uomini fidati che gli permettono di trascorrere al sicuro tutti i mesi estivi della latitanza, con la famiglia, in una villetta che si affaccia sul mare.

Ventiquattr’ore prima che il reuccio del trapanese faccia il suo primo e unico ingresso negli uffici di un commissariato di polizia, a quattordici chilometri da lì, nel paese di Partanna, è stato commesso un omicidio. È per questo che i poliziotti lo hanno mandato a chiamare: ipotizzano che Matteo Messina Denaro (all’epoca dei fatti un ragazzo alto con gli occhiali e l’aria da studente) conosca la vittima, Giuseppe Accardo, ritenuto dagli investigatori uno dei capi della mafia della valle del Belìce. Matteo non fa una piega davanti a dirigenti e agenti. È come se la cosa non lo riguardasse. È giovane, ma è tutto d’un pezzo, pare non abbia nemmeno un briciolo del legittimo timore che avrebbe chiunque, in una situazione come quella. È freddo, pacato e calcolatore, come i sicari di professione. Nessuna emozione, nessun segnale che tradisca paura o tensione. Ha la faccia tosta di chi è capace di compiere una mattanza e pochi secondi dopo giurare che il sangue gli fa impressione.

D’altronde, anche se è ancora giovane, Matteo è stato a scuola dai migliori maestri, e saranno questi «studi» a permettergli di diventare il pericoloso rampollo del carismatico capo della «famiglia» di Castelvetrano, esponente di rilievo del triumvirato mafioso che governerà Cosa nostra nella provincia di Trapani. Suo padre, zu Ciccio, ha lavorato come fattore presso la tenuta dei D’Alì Staiti, è il capo del mandamento e ha amici e conoscenti del calibro di Salvatore Riina e Bernardo Provenzano. Sarà una questione di mesi: non passa infatti molto tempo dal giorno in cui Matteo si siede davanti ai poliziotti a rendere la sua dichiarazione al momento in cui zu Ciccio inizia la sua latitanza.

Zu Ciccio

Francesco Messina Denaro è un boss vecchio stampo, legato a doppio filo ai corleonesi e responsabile di diversi omicidi, tra cui quello di Mauro Rostagno, sociologo, ex leader di Lotta Continua, giornalista di una emittente locale che denuncia insistentemente gli affari dei clan. La mafia trapanese, abituata a mantenere un ferreo controllo del territorio e degli uomini, mal sopporta l’azione di Rostagno, che, specialmente nella sua quotidiana attività di denuncia dagli schermi della TV, con quel suo tono irridente di sfidare Cosa nostra, ricorda da vicino il modo di fare informazione e antimafia di Peppino Impastato. Rostagno, come Impastato, rappresenta una costante spina nel fianco dei clan mafiosi. Per questo motivo viene ucciso a fucilate il 26 settembre 1988 alle porte di Trapani: il mandante, come dichiarerà Vincenzo Sinacori, importante capo della famiglia di Mazara del Vallo divenuto poi collaboratore di giustizia, è proprio Francesco Messina Denaro: «Rostagno era un giornalista dell’emittente RTC di Trapani e parlava ogni giorno male di Cosa nostra e dell’ambiente che girava attorno a Cosa nostra, ogni giorno, e ricordo che in quel periodo, quasi tutti gli uomini d’onore parlavano male di Rostagno, era diventato un argomento comune, e quasi sempre si parlava di Rostagno perché rompeva quotidianamente. In quel periodo sono stato diverse volte a Castelvetrano, assieme a mastro Ciccio [Francesco Messina, boss di Mazara] e lui si incontrava con il quasi omonimo Francesco Messina Denaro. Durante uno degli appuntamenti si parlava di Rostagno, perché lui rompeva, e pensavano a come risolvere la questione, a cosa si doveva fare. In uno di questi incontri don Ciccio disse che aveva dato l’ordine, aveva dato il mandato a Vincenzo Virga per “fare” a Rostagno. Per ucciderlo».

Uno dei primi a scontrarsi con lo spessore criminale di zu Ciccio è il commissario Rino Germanà. Non che Francesco Messina Denaro sia uomo sconosciuto a coloro che investigano sulla mafia trapanese, ma all’epoca lo si riteneva più che altro una persona «da rispettare». Ma già nel 1983, in realtà, zu Ciccio ha preso il posto di Cola Buccellato e, durante una riunione tenutasi nella cantina degli esattori di Salemi legati alla DC, Ignazio e Nino Salvo (della quale ha parlato agli inquirenti il pentito marsalese Antonino Patti), è stato investito del ruolo di capo provinciale.

Dopo essere stato coinvolto nel processo Omega e condannato a dieci anni per associazione mafiosa, nel 1989 Francesco Messina Denaro sfugge all’arresto e fa perdere le sue tracce. E da latitante morirà dopo una lunga malattia, in coincidenza con l’arresto di suo figlio Salvatore, impiegato di banca dal volto ancora pulito. Zu Ciccio ha gestito per dieci anni il mandamento in latitanza, una latitanza condivisa per qualche anno anche con il figlio Matteo, che era molto legato al padre, l’unico che rispettava, di cui aveva timore. Dopo il padre nella sua gerarchia di rispetto veniva Salvatore Riina. Ne sono successe di cose in questo lasso di tempo in latitanza: le stragi, l’arresto di Riina, la riorganizzazione ai vertici di Cosa nostra.

È il 30 novembre 1998. Da quarantotto ore, Salvatore Messina Denaro è in cella, e il cadavere di zu Ciccio viene fatto trovare alla periferia di Castelvetrano. Alcuni favoreggiatori, che non sono riusciti a trasportare il corpo fino all’abitazione del boss, avvisano i familiari: la salma, già composta, è stata sistemata sul muretto di cinta di un oleificio. Ed è il proprietario del frantoio a notare il corpo e chiamare subito il commissariato di polizia. Tutti si precipitano sul posto, arriva il dirigente del commissariato, Matteo Bonanno, e subito dopo il dirigente della squadra mobile di Trapani, Giuseppe Linares, che da anni indaga sui Messina Denaro. U zu Ciccio è conzato, cioè vestito per il funerale, con tanto di giacca, cravatta e mocassini nuovi. Ha le mani giunte sul petto. I poliziotti bruciano sul tempo la moglie del boss, già avvisata, tanto che si è portata dietro una pelliccia di astrakan per coprire il corpo del marito, visto che sta piovigginando. Purtroppo per lei non è riuscita ad arrivare prima degli uomini in divisa e così al vecchio padrino di Castelvetrano viene negata la vittoria finale, quella a cui ambisce ogni boss: morire in casa propria, nel proprio letto. Alla vedova viene permesso di coprire il corpo con il cappotto, e la donna riesce a infilare nella tasca della giacca del marito due santini, san Francesco e la Madonna della Libera di Partanna.

Il questore di Trapani vieta il funerale e così si svolge una piccola cerimonia al cimitero, alla presenza dei parenti più intimi, escluso Matteo, che per ovvi motivi di latitanza non può esserci. Il boss ricorda suo padre con un necrologio in latino sul «Giornale di Sicilia» e continuerà a farlo in occasione dell’anniversario della sua morte, fino al 2017. Il testo di questi annunci all’inizio è più articolato, più composito, poi via via con gli anni si fa sempre più essenziale: nell’ultimo periodo c’è solo il nome, la data di nascita e quella di morte. La firma, un generico «i tuoi cari».

La prima guerra di Matteo

Fine degli anni Ottanta. Nella valle del Belìce è guerra di mafia, il sangue scorre a fiumi. A Partanna i morti si contano a decine, vittime di una faida tra due gruppi rivali. Da una parte gli Ingoglia, legati alle famiglie di Cosa nostra «tradizionalista», dall’altra gli Accardo, intesi «Cannata», filocorleonesi. Due famiglie in passato unite e compatte, che a un certo punto si trovano in lotta per il controllo del territorio e del traffico internazionale di droga. Il gruppo degli Ingoglia ha rapporti commerciali già avviati con il Canada, gli Stati Uniti e l’Inghilterra, e gestisce il mercato. A tessere le fila di questo tragico scenario criminale è la famiglia di Castelvetrano, guidata da Francesco Messina Denaro.

L’omicidio di Giuseppe Accardo, quello per il quale il 30 giugno 1988 viene sentito dagli agenti di polizia Matteo Messina Denaro, è uno dei primi episodi di sangue di quella guerra. La morte di «Cannata», boss di spicco nella valle del Belìce, è l’innesco della faida. E Matteo ha la responsabilità di aver dato il via a quelli che saranno quattro anni di puro terrore mafioso che avranno la «benedizione» di Riina.

Da questo scontro sanguinario che imperversa dal 1988 al 1991 emerge per la prima volta in tutta la sua caratura criminale la figura di Matteo Messina Denaro. È questo giovane di Castelvetrano il protagonista della faida di Partanna in cui si contano decine di vittime, molte delle quali uccise materialmente da Matteo. All’epoca sparava con un kalashnikov, al quale era affezionato, come raccontano i pentiti, perché era stato un regalo dei padrini corleonesi, ed era diventato il suo giocattolo preferito.

Come ricorda l’ex sicario Antonino Patti, il ragazzo ha dimostrato allora il proprio talento, un talento su cui, lo vedremo, aveva investito Salvatore Riina, il quale, avendone subito intuito le capacità criminali, ne aveva fatto il suo «figlioccio».

L’ascesa di Matteo Messina Denaro dentro Cosa nostra comincia quindi nel momento in cui il padre è costretto alla latitanza e i suoi movimenti sono limitati anche dalla malattia. U Siccu è di fatto reggente della provincia mafiosa di Trapani: prenderà il posto del capofamiglia, parteciperà alle riunioni, diventando il vertice del mandamento, solo nel 1998, alla morte di zu Ciccio.

Per Matteo la lotta allo Stato, che considera una guerra giusta, da combattere con ogni mezzo, il tritolo, la corruzione e l’omicidio, è cominciata fin dall’infanzia. A quattordici anni già sparava. A diciotto uccideva. A trentuno metteva le bombe al Nord. Questo è quello che sappiamo di lui, un ragazzo dalle innegabili doti criminali: è alto, con gli occhiali, leggermente strabico. La sua ultima foto, scattata negli anni Ottanta, trovata in un covo del trapanese, ci consegna il volto di un picciotto che vuole apparire «innocente». Giacca di buon taglio, camicia botton down, occhiali a goccia e capelli corti. Niente a che vedere con le mani callose di Riina, con il suo linguaggio stentato e l’andatura goffa. Matteo è un viveur. A Castelvetrano, dov’è nato il 26 aprile 1962, ancora lo ricordano mentre scorrazza in Porsche verso il lido di Marina di Selinunte e fa le ore piccole al Paradise Beach. La bottiglia di champagne Cristal sul tavolo, il Rolex Daytona al polso, i pantaloni di Versace e il foulard di seta al collo. Gli amici lo chiamano Diabolik. Un po’ perché divora i fumetti del ladro in calzamaglia, un po’ perché Matteo, in latitanza, si sentirà inafferrabile come lui. Crede che la vita vada vissuta tutta d’un fiato e agisce di conseguenza. È un fimminaro, e non lo nasconde: ama le donne e le auto veloci. «Voleva farsi montare due mitra che uscivano dal cofano della sua macchina blindata» racconta il pentito Vincenzo Sinacori. «L’idea gli era venuta leggendo proprio un fumetto.»

Ma Messina Denaro, a differenza di Diabolik, non è un fuorilegge gentiluomo. Sparare gli piace. E quando si tratta di uccidere, non si tira certo indietro. «Con le persone che ho ammazzato, potrei fare un cimitero» confida a un amico. Gli investigatori calcolano che abbia sulla coscienza, come mandante o esecutore, una cinquantina di cadaveri.

L’iniziazione

Tra i primi morti ammazzati, un omicidio di cui Matteo Messina Denaro è seppur indirettamente responsabile, figura il suo amico Calogero Santangelo, detto Lillo, di venticinque anni.

Sono i primi anni Ottanta, a Trapani e Marsala la guerra di mafia deve ancora scoppiare e ci si può ancora «divertire». «Matteo all’epoca era un ragazzino di appena vent’anni, veniva a Palermo a trovare a Lillo come si usa dire, per essere svezzato. Perché? Perché da noi aveva la possibilità di incontrare ragazze, perché Matteo era… come dire… non so trovare la parola giusta, a Castelvetrano si dice un musuluca, cioè un ragazzino, uno sbarbatello. Era un cagnulazzo, una persona inesperta. E quindi veniva a trovare periodicamente Lillo a Palermo e noi lo portavamo al cinema e in giro.»

Lillo e Matteo sono amici sin dall’infanzia, vengono dallo stesso paese. Un’amicizia stretta, dovuta al fatto che anche i loro genitori si conoscevano, tanto che a zu Ciccio era stato chiesto di fare da padrino di battesimo al piccolo Calogero. Lillo cresce in una famiglia modesta, un fratello aveva avuto problemi con la giustizia (era stato sospettato di una rapina, ma poi era stato assolto), Lillo però con grandi sacrifici economici aveva scelto di iscriversi all’università e quindi aveva lasciato il paese ed era andato a Palermo a frequentare la facoltà di Medicina. È un bravo ragazzo, insomma, fa piccoli lavoretti per sostenersi agli studi e non far pesare tutto sulle spalle del padre. Gli piace divertirsi, sconta però il fatto di appartenere a una famiglia di allevatori di pecore. Le privazioni necessarie per pagarsi gli studi sono tante, ma riesce a cavarsela. Come tanti studenti fuori sede, a Palermo divide l’appartamento con altri colleghi e così stringe amicizia con Salvatore Errante Parrino, anche lui di Castelvetrano. È Parrino a raccontare quegli anni di goliardia, che hanno avuto tra i protagonisti il giovane Messina Denaro. «Matteo era bambino, aveva vent’anni e noi venticinque, ma fra noi c’era soprattutto una differenza di esperienza di vita, anche sostanziale, perché dopo avere fatto cinque anni di università insomma, per due ragazzi che si muovono dalla provincia a Palermo c’è differenza con uno sbarbatello che viene in città e trova ragazze “mangiate” [disponibili]. Sono situazioni che nell’ambiente castelvetranese non si potevano fare.» Lillo, prosegue Parrino, «era il tramite che consentiva a Matteo di poter venire a divertirsi a Palermo».

Le donne, una passione nata e coltivata sin da quando, giovanissimo, Matteo fuggiva da Castelvetrano per partecipare nel capoluogo siciliano a festini a luci rosse insieme al suo amico d’infanzia Lillo. Salvatore spiega che Santangelo frequentava il quinto anno di Medicina, era simpatico a tutti, diventava amico di chiunque incontrasse, aveva carisma e, grazie all’università, stava coltivando la propria rivalsa sociale, un successo che avrebbe ripagato tanti sacrifici sia personali che familiari. Salvatore lo considerava un bravo ragazzo, la cui unica macchia era il fatto di conoscere Matteo Messina Denaro, un’amicizia antica, che gli sarebbe costata molto cara, anche se all’epoca non poteva saperlo. «Con le sue battute Lillo sarebbe stato capace di fare ridere anche un’assemblea mortuaria» dice Salvatore, «perché aveva battute fuori dell’ordinario, e aveva tanti amici in virtù di questa sua spassosità, di questo suo modo di essere simpatico.» Matteo Messina Denaro, secondo Parrino, all’epoca non era altro che un ragazzino timido, sul quale, sostiene, «non avrei puntato cinque lire». Solo con il trascorrere degli anni scoprirà, quando ha già ottenuto la laurea, la vera identità criminale di Matteo.

Il rampollo della famiglia Messina Denaro, nei primi anni Ottanta, viene dunque introdotto in un giro di festini hard a cui partecipano le signore dell’alta borghesia cittadina, che hanno bisogno di giovanotti con cui intrattenersi durante le loro serate. È un picciotto aitante e molto incuriosito da quel mondo per lui completamente nuovo ed eccitante. Le avventure palermitane della combriccola di Castelvetrano hanno al centro un pianista di pianobar di un locale notturno di Palermo nella zona del Foro Italico, conosciuto e frequentato dagli universitari trapanesi. Il musicista in questione ha una fidanzata che fa la parrucchiera, ed è lei a metterli in contatto con le sue clienti, un «giro» di donne di mezza età a cui piace «incontrarsi» con giovani prestanti disposti a divertirsi, senza alcun impegno sentimentale. «Abbiamo conosciuto delle signore di Palermo dell’alta borghesia che non lesinavano a fare feste invitando anche ragazzotti e studentelli. Avevamo dunque queste opportunità di divertimento, ci mancava una persona per compensare con le donne presenti, e Lillo invitò Matteo Messina Denaro. Ricordo che lo portammo alla festa e si divertì come un pazzo» spiega Salvatore Parrino. «Questo genere di inviti proseguì anche altre volte. C’era un nostro collega iscritto in Medicina, tale Ernandez, che attraverso la sua fidanzata aveva conosciuto molte signore che allora si definivano “tardone piacenti”. Organizzò una festa e di queste donne ne erano presenti sei o sette, ma ci voleva un numero superiore di picciutteddi perché un ragazzino per ogni donna non ce la faceva. Cercammo aiuto, e ognuno di noi si diede da fare per rintracciare qualcuno che ci poteva dare una mano a superare questa nottata che si presumeva abbastanza lunga e intensa. Chiamarono Matteo che era a Castelvetrano e gli dissero di prendere l’auto e...