Come si dica, si debba dire o sia più conveniente dire, io non lo so. Non l’ho mai saputo, veramente. Il teatro è una festa. Festivo se gli va, festaiolo quando occorre, ma è conciato per le feste. Semmai, festivo: in tutti i mondi in cui venga a trovarsi, di fronte a qualsiasi realtà, alla gente, alle idee, ai libri che stanno per uscire, ai progetti omerici, alle dirette tv, alle chiacchiere, alle bugie, al futuro da esorcizzare. Teatro, forse, è mettersi in scena, farlo e rifarlo. Avere un copione. Essere un attore. E provare. Io quando provo sono una specie di maniaco. Mi viene fuori tutta la precisione, che in questi casi si chiama acribìa, accumulata in anni di mestiere. E vado sui ritmi, sui tempi, sulle entrate e sulle uscite. Da rispettare. Il teatro è come una bomba a orologeria, tutto deve funzionare, tutto deve essere perfetto. Poi, magari, bisogna fare i conti con il corpo, con l’anima, con i colleghi. Con le strutture. Con i giudizi e i pregiudizi. L’attore, in Italia, è condannato alla prevedibilità, cioè essere questo o quello. Senza sfumature. Pochi sfuggono alla legge. Se hai l’etichetta della risata ti aspettano sempre comico, se fai piangere ti vogliono in tragedia. Come dice Amleto: se ti scoprono un difetto, un unico neo, puoi essere l’uomo più virtuoso del mondo, con grandi qualità, sarai sempre giudicato per quell’unico neo. «O sorte ereditata da maligna stella!» Io ho cominciato nelle cantine della sperimentazione, recitando Moravia e Bond. Poi ho percorso anche altre vie. A me gli occhi, please è nato per questo, da una classe di elementi teatrali e di ricordi. In tenda. Cioè sotto una tenda, uno chapiteau da circo. E si è dipanato nella e sulla «scena a venire» con una specie di determinata determinazione, goloso di generi e stili, affabulazione e canzoni. Ha fedelmente accompagnato il resto. Televisione, cinema, doppiaggio, le notti in trattoria a ritmo di bolero, i sonetti in romanesco, le regie. L’eterna voglia di riappropriarsi dell’altra parte di sé. Nonché quella che certi critici scambiano per la condanna al successo di massa. E dire che il teatro, in principio, fu poche cose sacre e riconoscibili. Un uomo di fronte ad altri uomini. Che cantava e ballava. L’uomo del ditirambo, tutt’altro che uno stallone greco. Diti/rambo: a pensarci oggi, quanta potenza lui per tutti, prima di tutti aveva già in corpo.

Nel 1969, giovanissimo, lavoravo al Teatro Stabile dell’Aquila in un testo di Gombrowicz: Operetta. Attenti a non farsi ingannare dal titolo. Era un autore difficilissimo, provocatorio, alternativo. Come del resto tutto il teatro che facevo in quel periodo iniziale della mia carriera. In quello spettacolo «ballicchiavo» ma soprattutto cantavo, oltre a recitare.

Vennero a vedermi dal Sistina di Roma, teatro nel quale non ero mai entrato; un po’ per il costo del biglietto, un po’ per stupido snobismo. Fortunatamente si cambia col crescere…

Mi proposero di aiutarli nelle prove del loro nuovo spettacolo Alleluja, brava gente, protagonisti Rascel e Modugno. Ma quest’ultimo era indisposto, un’indisposizione molto misteriosa, comunque non andava a provare e a loro serviva un attore che, in prova, lo sostituisse. Accettai, soprattutto per curiosità, ma mi riservai, nel caso Modugno avesse deciso di dare forfait (cioè di non fare più lo spettacolo), di decidere se continuare io, o andarmene. Modugno non tornò. Mi pregarono di fare tre repliche a «porte chiuse» (come si dice) per un pubblico di parenti e amici, senza critica, come facevano sempre per studiare le reazioni del pubblico. Accettai. Dopo quel pre-debutto mi resi conto che qualcosa poteva succedere se avessi deciso di restare. Dico questo perché allora io non capivo, e si può non credere, cosa fosse il successo di pubblico, popolare: non lo conoscevo, abituato a vedere sempre poca gente nei teatri, malgrado fossi considerato dall’ambiente (da quell’ambiente) un attore «emergente di grande avvenire»…

In quelle tre repliche, capii che esisteva un altro tipo di successo e sarei ipocrita se dicessi che mi fu indifferente. Gli applausi erano pazzeschi, e provai un sentimento di stupore misto a una gioia indescrivibile, fu una scoperta reciproca: il grande teatro popolare scopriva me, io scoprivo lui…

A star was born! E la star ero io. Ero felice ma anche terrorizzato. Mo che faccio? Al Sistina trovai tanti nuovi amici. Il povero Sandro Giovannini mi volle subito molto bene. Passava per i camerini e scherzando minacciava: «Ti abbiamo preso nella polvere e nella polvere tornerai…».

Conobbi e stimai Rascel. Me lo guardavo dalla quinta, non tanto per imitarlo, sarebbe stato impossibile, questo per apprendere come si sta, come si gestisce la propria persona, il proprio corpo sulla scena. Era straordinario. Severo, sì, ma anche con se stesso. Molto professionale. Lascio per ultimo Pietro Garinei, anche perché il rapporto con lui è continuato. Al Sistina sono tornato più volte con produzioni mie o del Sistina stesso. Ci tornai addirittura con Carmelo Bene, del quale ero amico vero. Presentammo La cena delle beffe di Sem Benelli. Il grande pubblico rimase un po’ perplesso… ma gradì. L’ultima grande produzione G&G per me fu I 7 re di Roma. Successone per uno spettacolo che era tutt’altro che lustrini e ballerine. Si rideva ma si rifletteva pure molto. La fatica era tanta, ma il piacere di recitare un Magni purissimo, cantare le splendide canzoni di Piovani e al Sistina, la ripagava tutta!

Ogni tanto qualcuno afferma di avere scoperto la nuova Anna Magnani, il nuovo Gassman, il nuovo Sordi. Quando dicevano di Petrolini «Discende dalla commedia dell’arte» lui rispondeva: «Io discendo dalle scale di casa mia». E così anche a me piace dire di me. È evidente che nessun attore nasce dal nulla e che nel teatro non esiste niente di nuovo. Diceva Petrolini: «Torniamo all’antico, faremo un progresso», e io ad esempio preferisco essere un antiquario più che un robivecchi.

Con questo spirito mi sono divertito a scomodare ogni tanto il teatro dell’attore che precede il teatro dell’organizzazione registica, dove l’interprete è diventato sostituibile. Io penso che ci debba essere ancora spazio per un teatro in cui il progetto sia l’attore stesso. Petrolini e Viviani lo prevedevano. C’era anche il teatro di testo, di Pirandello, Rosso e tanti altri: strade parallele. Petrolini era talmente convinto dell’autoralità dell’attore in quanto elemento fondante della «rappresentazione», che teorizzava l’idiozia, il gioco di parole, il vuoto assoluto di senso. Uno spopolamento del linguaggio. O sennò uno «slittamento»: l’uscita dell’attore dal personaggio, il dialogo improvvisato col pubblico, e la rientrata nel personaggio («è tutto un entra’, un usci’, entra’, usci’… certe correnti d’aria!», citazione dal mio A me gli occhi, please), ed era, non so quanto consapevolmente, vicino alle teorie dello straniamento brechtiano. Ma gli intuiti di Petrolini derivavano dall’esperienza pratica, dalla scena, non da teorie a tavolino. Quindi lì la prassi precede il sistema, e l’artigianato diventa arte. Io non ho niente a che vedere con Petrolini Ettore, però nel mio recente spettacolo per i settant’anni dalla sua morte Ma l’amor mio non muore (unico omaggio, m’è parso, a un mito nazionale come lui) mi sono creato un mio Petrolini, perché altro non avrei potuto fare. Nessuno sa quale era il suo vero approccio alla recitazione, il suo carisma, i suoi tempi. Ricordo un critico che diceva che io petrolineggiavo perché parlavo molto rapidamente. Petrolini, credo, fece rapidamente solo Fortunello, per il resto fu il dio delle pause lunghissime (basti guardare il suo Medico per forza: una parola ogni minuto, e silenzi addirittura imbarazzanti).

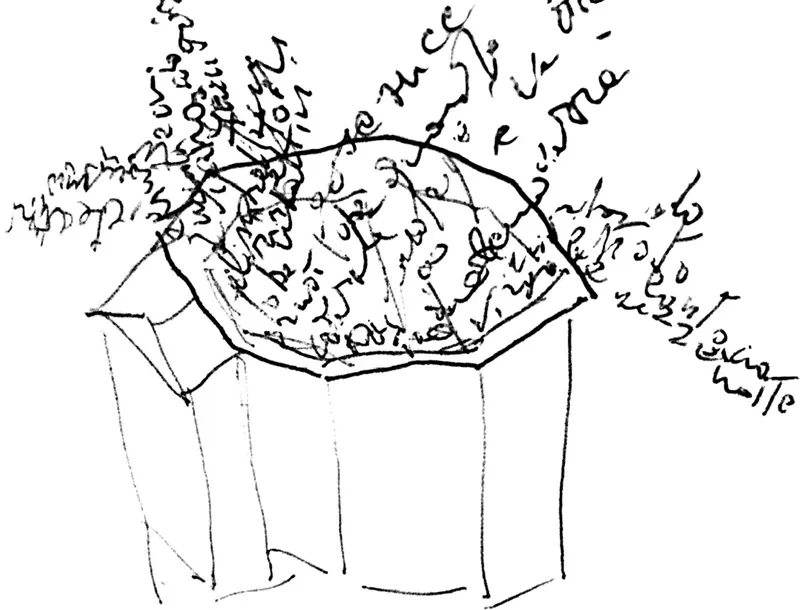

Una volta Fellini, che veniva spesso a vedere A me gli occhi, please alla tenda di piazza Mancini a Roma, mi disse: «Tu non devi usare testi complicati e faticare per renderli comprensibili. Casomai fai il contrario, usa testi elementari e dagli spessore». Allora non capivo, ora mi sembra di cominciare a capire… Questa forma di teatro d’attore, che poi è squisitamente petroliniano, fa leva su un artista che racconta se stesso, che potrebbe non dire niente, fare solo dei grammelot.

Petrolini da lontano m’ha insegnato che il teatro non può confondersi con la letteratura, sono cose addirittura opposte. Io mi rifaccio ai suoni petroliniani che vengono fuori dai dischi, che però presentano una deformazione fonografica… Chissà che timbri aveva, probabilmente era tenore, io sono basso. Certo è che non lo imito: basti aver visto la sintesi che ho appena fatto di Benedetto fra le donne, commedia sua cui m’ero già rivolto in Caro Petrolini, ispirato anni fa da Ugo Gregoretti, con un personaggi...