- Italian

- ePUB (disponibile su mobile)

- Disponibile su iOS e Android

eBook - ePub

Informazioni su questo libro

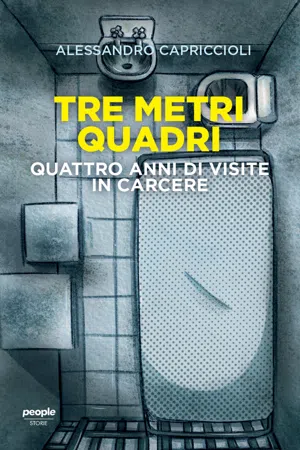

Come consigliere regionale del Lazio,Alessandro Capriccioli ha la possibilità di entrare nelle carceri della regione per condurre delle visite ispettive. Una possibilità che ha esercitato intensamente e con continuità, effettuando in quattro anni oltre 40 accessi in tutti gli istituti penitenziari, nelle Rems (le strutture che hanno sostituito gli Ospedali psichiatrici giudiziari) e nel Cpr di Ponte Galeria. Queste visite glihanno consentito di scoprire un mondo che è completamente estraneo agli occhi della stragrande maggioranza delle persone. In questo libro, utilizzando l'espediente diaristico, ce lo racconta: e cerca di farlo sia affrontando le problematiche e i grandi temi che lo caratterizzano, sia descrivendone gli aspetti più minuti, gli scampoli di vita quotidiana, il lessico, le abitudini. Non un volume tecnico, dunque, ma un racconto, che ha l'obiettivo di aprire le porte del carcere a chi in carcere non è mai stato, e che denuncia la sostanziale sterilità di uno strumento che in teoria avrebbe la finalità di "reinserire" nella società chi ne ha infranto le regole, ma nella pratica finisce per scavare un solco ancora più profondo tra la comunità dei "buoni" e quella dei "cattivi".

Domande frequenti

Sì, puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento dalla sezione Abbonamento nelle impostazioni del tuo account sul sito web di Perlego. L'abbonamento rimarrà attivo fino alla fine del periodo di fatturazione in corso. Scopri come annullare l'abbonamento.

No, i libri non possono essere scaricati come file esterni, ad esempio in formato PDF, per essere utilizzati al di fuori di Perlego. Tuttavia, puoi scaricarli nell'app Perlego per leggerli offline su smartphone o tablet. Per maggiori informazioni, clicca qui.

Perlego offre due piani: Essential e Complete

- Essential è l'ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un'ampia gamma di argomenti. Accedi alla libreria Essential, che include oltre 800.000 titoli di comprovata qualità e bestseller in vari settori, tra cui business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce standard per la sintesi vocale.

- Complete: perfetto per studenti e ricercatori esperti che necessitano di un accesso completo e illimitato. Accedi a oltre 1,4 milioni di libri su centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specialistici. Il piano Complete include anche funzionalità avanzate come la sintesi vocale premium e l'assistente di ricerca.

Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 1.000 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Per maggiori informazioni, clicca qui.

Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Per maggiori informazioni, clicca qui.

Sì! Puoi utilizzare l'app di Perlego su dispositivi iOS o Android per leggere quando e dove vuoi, anche offline. È perfetta per gli spostamenti quotidiani o quando sei in viaggio.

I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.

I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.

Sì, puoi accedere a Tre metri quadri di Alessandro Capriccioli in formato PDF e/o ePub, così come ad altri libri molto apprezzati nelle sezioni relative a Scienze sociali e Diritti civili in politica. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.

Informazioni

L’odore della galera

prefazione di Luigi Manconi

e Lucrezia Fortuna

e Lucrezia Fortuna

Del carcere, e della condizione di privazione della libertà, si è detto tutto o, comunque, molto, ma si è visto e sentito assai poco.

Questo Tre metri quadri. Quattro anni di vite in carcere ci aiuta a guardarlo dall’interno, anche se non ne siamo prigionieri.

Tuttavia, il prossimo libro che, ci auguriamo, Alessandro Capriccioli vorrà scrivere sul tema dovrà ovviare a un limite che noi prefatori irrispettosi immediatamente segnaliamo.

Ovvero il fatto che in questa rappresentazione della galera così fisica e corporale, così anatomica e materiale, l’autore non racconta quale sia l’odore del carcere.

Descrivere questo odore è impresa, anzitutto letteraria, assai ardua, ma possiamo dire che la tonalità olfattiva prevalente è definibile come acida.

Comprensibilmente: perché è il risultato di tutta una varietà infinita di olezzi, puzze, tanfi, fetori, miasmi e persino profumi che, non trovando mai sufficiente circolazione, ventilazione, cambiamenti d’aria, si coagulano in un unico effluvio penetrante e, nel fondo, sottilmente rancido.

Questo libro è fatto proprio così: si trovano dentro il corpo dei custoditi, il corpo dei custodi e il corpo dell’edificio che li custodisce entrambi.

Ossia il carcere nella sua concretezza di costruzione destinata a contenere, trattenere e serrare.

Alessandro Capriccioli attraversa questi spazi e incontra questa umanità, raccontandone innanzitutto la vita coatta; e, poi, ciò che le molte parole ascoltate esprimono, nel tentativo di comunicare all’esterno quanto, nonostante tutto, resista all’interno.

L’interno è, diciamolo, uno spazio generalmente orribile, soprattutto se osservato nella realtà materiale dell’organizzazione delle celle.

In una buona parte di esse è come se un architetto di interni, improvvisamente impazzito, avesse deciso di combinare insieme tutte le soluzioni di arredamento che le riviste patinate di settore illustrano e, così, in circa tre metri quadri si trovano, l’uno accanto all’altro, un tubo piantato nel muro da cui defluisce, a mo’ di doccia, un filo d’acqua e, immediatamente dopo, un muretto alto un metro e mezzo, al cui interno un water o un cesso alla turca assolvono ai bisogni fisiologici primari.

Poi, un altro muretto, e, a seguire, un lavabo destinato a faccia, mani e denti, pulizia di stoviglie e pentole, e quant’altro richieda l’utilizzo dell’acqua. Ancora, un ripiano con sopra un fornelletto a gas, tipo camping e, all’altezza di due metri, un singolare accrocco di vetusto artigianato o di recente composizione realizzato con pezzi di risulta e molta fantasia dove si trovano piatti, barattoli del caffè e dello zucchero, detersivi e quant’altro. Questo spazio, così angusto, precario e disagevole, riassume appunto il living e i servizi, in una promiscuità obbligata, nella quale tutte le funzioni biologiche della persona si incrociano e si sovrappongono tra loro.

Poi, certo, il carcere non è tutto così, eppure sono ancora migliaia le celle, all’interno del nostro sistema penitenziario, che presentano una simile conformazione.

Nulla di più pertinente, di conseguenza, del ricorso al paradigma del bidet (l’intuizione è dell’avvocata Maria Brucale). Mettiamola così: come è possibile che, nell’anno di grazia 2022, nemmeno nelle sezioni femminili delle prigioni italiane vi sia traccia di quell’indispensabile apparecchio igienico? Se volessimo immaginare, noi liberi, che cosa sia davvero la reclusione, per bruttura e ignominia, pensiamo a una intera vita “senza bidet”. E, come si è detto, per una parte delle celle, con cesso “alla turca”, in genere esposto alla vista.

Ci si dirà, e ci è stato detto (dai più callidi globalisti da Touring Club tra i nostri critici): ma il bidet è una prerogativa quasi solo italiana e si può vivere benissimo senza. Abbiamo condotto una piccola indagine e abbiamo accertato che, in realtà, quell’apparecchio igienico è diffuso, per limitarci all’Europa, nei seguenti Paesi: Grecia, Albania, Spagna e Portogallo.

Ma, soprattutto, abbiamo immaginato una vita “senza bidet” nella promiscuità parossisticamente antigienica dell’ambiente prima descritto. La totale assenza di bidet, specialmente nelle celle delle sezioni femminili, esprime un notevole disprezzo per la salute e la dignità delle persone recluse, oltre a misurare il degrado generalizzato del sistema penitenziario nazionale.

Ma perché tanto scandalo? La rivendicazione di quell’apparecchio sembra richiamare, nei critici, un’immagine del carcere che costituisce una sorta di ossessione paranoide per le fantasie di vendetta che si scaricano su di esso.

In altre parole, la richiesta del bidet sembra connotare quel presunto “hotel a 5 stelle” fornito di “televisione a colori” contro cui si indirizzano tutti i livori, i rancori e le pulsioni più torve del giustizialismo nazionale (a partire dalle parole del dimenticato ministro della Giustizia, tra il 2001 e il 2006, Roberto Castelli).

Ecco un altro dettaglio interessante: se, invece che “a colori”, volessimo che in ogni cella vi fosse un più severo e afflittivo apparecchio in bianco e in nero (non più prodotto in alcun Paese al mondo), dovremmo aprire una nuova fabbrica di televisori destinati esclusivamente alla prigione. Ma torniamo al bidet. Sfugge agli ostili che un uomo – e tanto più una donna, per ragioni che forse è superfluo richiamare – può trovarsi a usare lo stesso rubinetto per bere, lavarsi viso, mani e ascelle, per il bucato, per riempire d’acqua una pentola e farla bollire e, infine, per pulirsi genitali e natiche. Se ne deduce che il “paradigma del bidet” è appropriato, eccome.

In ogni caso, in questo testo, spazi e misure assumono, fin dal titolo, un intenso significato. Da una parte, perché danno plasticità e tangibilità a un mondo che rischia costantemente di perdere la sua sostanza, reale e umana, sia quando viene agitato come oggetto di propaganda politica in chiave reazionaria, sia quando se ne parla, in perfetta buona fede e con i migliori propositi, per reclamare attenzione e tutele.

D’altra parte perché, nei loro, terribili, limiti strutturali, quegli spazi e quelle misure, o troppo angusti o troppo desolati – o entrambe le cose –, costituiscono la proiezione mutila e monca di bisogni schiacciati, compressi e repressi.

Dalla precarietà del costruito e dal suo povero arredamento emerge, ancora più brutalmente, il contrasto con la sensazione di una insensata eternità che suggerisce sempre l’espiazione della pena.

La provvisorietà delle condizioni di vita viene accentuata dall’interminabilità della reclusione – quand’anche fosse di appena pochi giorni – e proprio perché la dimensione detentiva sembra sempre oscillare tra stato di sospensione (il limbo come veniva disegnato dal catechismo della Chiesa cattolica) e stato di degrado: la “discarica sociale” evocata da Don Luigi Ciotti.

In proposito, si può utilmente richiamare quello che, nel diritto civile, è il contratto di deposito. In virtù di esso, una parte riceve dall’altra una cosa, con l’obbligo di custodirla e restituirla. Chi la riceve non può servirsene, né disporne, la detiene nell’interesse del depositante: in questo caso la società tutta.

Senza la dovuta diligenza e senza impegno attivo da parte del depositario (il carcere), quest’ultimo non potrà adempiere la propria obbligazione. Ebbene, è chiaro che il carcere risulta in genere inadempiente, fallendo due volte: la permanenza in quel deposito si rivela da un lato insensata, priva di efficacia educativa, morale e sociale, e dall’altro suscettibile di produrre gravissimi danni, talvolta irreversibili.

L’attenzione per i danni, contenuta in questo libro, ci aiuta a comprendere la centralità e la crucialità di alcune “cose” qui trattate con tanta precisione e tanta ampiezza: sesso, amore, salute mentale, integrità fisica ma anche cibo, acqua calda e servizi igienici. Nozioni elementari e familiari. Eppure così trascurate – fin quasi alla impronunciabilità –, quando riferite alla realtà carceraria.

Di tale, insopportabile, realtà, come si è detto, in questo libro manca solo l’odore. Proviamo a immaginarlo e questo, forse, ci aiuterà a pensare.

Premessa

Questo non è un volume tecnico, ma un racconto: chi per ragioni professionali o di altra natura conosce nel dettaglio il sistema penitenziario con ogni probabilità ne noterà il carattere divulgativo.

È proprio questa l’intenzione con cui mi sono deciso a scriverlo: raccontare il carcere a chi non se ne è mai interessato partendo dalla mia esperienza personale degli ultimi quattro anni.

Sono stato eletto consigliere regionale del Lazio il 4 marzo del 2018. Meno di due mesi dopo, il 2 maggio, ho effettuato la prima visita ispettiva in carcere insieme alle mie collaboratrici Federica Delogu e Federica Salvati, che sarebbero state presenti anche in tutte le successive.

Ecco perché nel testo ho utilizzato spesso la prima persona plurale: questo è il racconto di un’esperienza in cui i ricordi, le impressioni e le riflessioni sono frutto di un lavoro comune e di un’elaborazione collettiva.

Di quando in quando, a questa squadra si sono aggiunti altri consiglieri e consigliere regionali: alcuni erano già stati in visita negli istituti penitenziari, altri – ed è una delle cose che mi fanno più piacere – sono entrati in carcere per la prima volta insieme a me.

L’espressione “visita ispettiva” individua una prerogativa precisa: l’Ordinamento penitenziario1 – cioè l’apparato normativo che disciplina gli istituti di reclusione e la loro organizzazione – stabilisce infatti che le carceri possono essere visitate senza autorizzazione da diverse figure istituzionali tra cui i ministri, i parlamentari e i consiglieri regionali2, questi ultimi nell’ambito della regione in cui sono stati eletti.

Si tratta, evidentemente, dell’attribuzione di un potere che risponde a una necessità: quella di individuare soggetti che si prendano la briga di verificare ciò che succede all’interno delle carceri, luoghi chiusi e inaccessibili per la maggior parte delle persone. Ed è proprio in questo modo, cioè come una precisa responsabilità collegata al mio ruolo, che l’ho sempre vissuta: convinto del fatto che se quella possibilità mi era stata concessa avevo il dovere, non solo la facoltà, di esercitarla.

In questo racconto non saranno menzionate le tante problematiche legate al vivere quotidiano che mi sono state segnalate dai detenuti, problematiche che ho sempre cercato di affrontare insieme agli organismi competenti se non, quando possibile, di risolvere in prima persona: mi limiterò a dare conto delle situazioni e dei fatti più gravi, e talora drammatici, che purtroppo in questi quattro anni non sono mancati.

Un’ultima avvertenza: questo è un diario in cui cerco di raccontare un’esperienza, non di elaborare un rapporto. Per questo molti elementi che sarebbero indispensabili per un dossier, come quelli che pure abbiamo prodotto in questi quattro anni di lavoro, sono stati volutamente esclusi.

1 L. 26 luglio 1975, n. 354, “Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà”.

2 L’articolo 67 dell’Ordinamento penitenziario recita: «Gli istituti penitenziari possono essere visitati senza autorizzazione da: a) il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Corte costituzionale; b) i ministri, i giudici della Corte costituzionale, i Sottosegretari di Stato, i membri del Parlamento e i componenti del Consiglio superiore della magistratura; c) il presidente della corte d’appello, il procuratore generale della Repubblica presso la corte d’appello, il presidente del tribunale e il procuratore della Repubblica presso il tribunale, il pretore, i magistrati di sorveglianza, nell’ambito delle rispettive giurisdizioni; ogni altro magistrato per l’esercizio delle sue funzioni; d) i consiglieri regionali e il commissario di Governo per la regione, nell’ambito della loro circoscrizione; e) l’ordinario diocesano per l’esercizio del suo ministero; f) il prefetto e il questore della provincia; il medico provinciale; g) il direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena e i magistrati e i funzionari da lui delegati; h) gli ispettori generali dell’amministrazione penitenziaria; i) l’ispettore dei cappellani; l) gli ufficiali del corpo degli agenti di custodia; l-bis) i garanti dei diritti dei detenuti comunque denominati; l-ter) i membri del Parlamento europeo. L’autorizzazione non occorre nemmeno per coloro che accompagnano le persone di cui al comma precedente per ragioni del loro ufficio e per il personale indicato nell’art. 18-bis. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono accedere agli istituti, per ragioni del loro ufficio, previa autorizzazione dell’autorità giudiziaria. Possono accedere agli istituti con l’autorizzazione del direttore, i ministri del culto cattolico e di altri culti».

Quasi tutti i desideri del povero

sono puniti con la prigione.

sono puniti con la prigione.

Louis-Ferdinand Céline

San Quentin, what good do you think you do?

Do you think I’ll be different when you’re through?

Do you think I’ll be different when you’re through?

Johnny Cash

La discarica

(2 maggio 2018, Regina Coeli)

Un noto adagio popolare romano recita: «A via de la Lungara ce sta ’n gradino: chi nun salisce quelo nun è romano, nun è romano e né trasteverino».

Regina Coeli è tradizionalmente il carcere di Roma. Costruito come convento a metà del Seicento e convertito all’uso carcerario due secoli e mezzo dopo, è collocato nel cuore della città, nel bel mezzo di Trastevere e a ridosso del colle del Gianicolo: un’eccezione rispetto alla maggior parte degli istituti penitenziari, che ormai da decenni vengono costruiti nella periferia, spesso estrema, dei nostri centri urbani.

È un posizionamento che provoca più di qualche disagio logistico – basta provare a parcheggiare nei dintorni in un orario qualsiasi e in un giorno qualunque della settimana per accorgersene –, ma che per certi versi ha un effetto positivo: fare in modo che il carcere, e con esso i detenuti costretti a viverci, rimangano una parte integrante della città e della comunità in cui si trovano.

Non è un’inclusione esclusivamente simbolica: le tradizionali dichiarazioni d’amore che mogli e fidanzate gridano ai detenuti dal faro del Gianicolo, che ancora oggi si possono sentire se ci si apposta vicino alle mura del carcere, testimoniano che si tratta di un fatto materiale, plastico, tangibile, che almeno in parte sottrae quell’istituto penitenziario al destino di “non-luogo” generalmente riservato a tutti gli ...

Indice dei contenuti

- Copertina

- Frontespizio

- Colophon

- L’odore della galera

- TRE METRI QUADRI

- Premessa

- La discarica

- Hassan

- Stiamo rompendo i coglioni

- Le verità nascoste

- La propaganda del dolore

- Infanzia in prigione

- Il vecchio e il carcere

- La libertà impossibile

- Diversi ma uguali

- La scoperta dell’acqua calda

- Tutta la vita davanti

- Il delitto perfetto

- Nessuno mi può giudicare

- Bisognerebbe liberarli

- La vita che prevale

- L’onda lunga di Basaglia

- Sovraffollamento proibizionista

- La lingua del carcere

- Il territorio che non c’è

- Grazie, siamo a posto così

- Niente sesso, siamo in carcere

- Eternità

- Avanti, c’è posto

- Le distanze che avvicinano

- La lotteria del dolore

- Per chiedere bisogna dare

- Un assegno in bianco

- Il foglietto di geroglifici

- Non lavorare stanca

- Tutto deve cambiare perché tutto resti come prima

- Da un’altra parte

- La fabbrica dei suicidi

- Le irriducibili

- Protetti e protettori

- Bandiera bianca

- Quando c’è la salute c’è tutto

- Analfabetismo sociale

- Fugaci soddisfazioni

- Aria

- Un giorno per caso

- Wissem

- Epilogo

- Ringraziamenti