- 352 pagine

- Italian

- ePUB (disponibile su mobile)

- Disponibile su iOS e Android

eBook - ePub

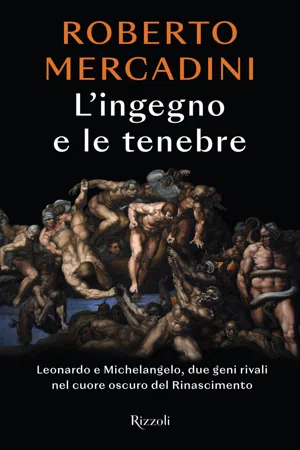

L'ingegno e le tenebre

Informazioni su questo libro

Pensando al Rinascimento è probabile che vi vengano in mente lo splendore delle città, le opere sublimi, la magnificenza di signori e papi. Aprendo questo libro, mettete da parte ciò che sapete: verrete travolti dallo stupore.

State per cominciare un viaggio nei meandri di un tempo imprevedibile, fatto di voli pindarici e cadute fragorose. Popolato di artisti strepitosi oggi dimenticati, contesse guerriere e frati ribelli. Al vostro fianco in questa avventura, ci saranno due giganti della storia dell'arte destinati a odiarsi per tutta la vita, Leonardo e Michelangelo, la cui rivalità vi accompagnerà lungo il racconto. Entrambi toscani, geniali e precoci, non potrebbero essere più distanti: Michelangelo è capriccioso, perfezionista, trasandato nei modi ma determinato a farsi strada a colpi di scalpello; Leonardo è un uomo dai contorni sfumati, elegantissimo, non rispetta mai una consegna e, tra le tante mansioni, finisce persino a fare il musicista di corte. Perché questa è una storia con tappe straordinarie e inaspettate, tra buie botteghe d'arte e cappelle che esplodono di colore. Un'epoca in cui, come nelle vite di Leonardo e Michelangelo, non ci sono confini tra le luci e le ombre: l'ingegno solare dei gesti perfetti di un artista convive sempre con le tenebre dell'ossessione.

Roberto Mercadini si conferma in queste pagine un narratore d'eccezione, che con una verve fuori dal comune sa far rivivere, scompigliati e umanissimi, i protagonisti del nostro passato e, attraverso scorci mai scontati, ci porta dritti al cuore di un tempo che non smetterà di sorprenderci.

State per cominciare un viaggio nei meandri di un tempo imprevedibile, fatto di voli pindarici e cadute fragorose. Popolato di artisti strepitosi oggi dimenticati, contesse guerriere e frati ribelli. Al vostro fianco in questa avventura, ci saranno due giganti della storia dell'arte destinati a odiarsi per tutta la vita, Leonardo e Michelangelo, la cui rivalità vi accompagnerà lungo il racconto. Entrambi toscani, geniali e precoci, non potrebbero essere più distanti: Michelangelo è capriccioso, perfezionista, trasandato nei modi ma determinato a farsi strada a colpi di scalpello; Leonardo è un uomo dai contorni sfumati, elegantissimo, non rispetta mai una consegna e, tra le tante mansioni, finisce persino a fare il musicista di corte. Perché questa è una storia con tappe straordinarie e inaspettate, tra buie botteghe d'arte e cappelle che esplodono di colore. Un'epoca in cui, come nelle vite di Leonardo e Michelangelo, non ci sono confini tra le luci e le ombre: l'ingegno solare dei gesti perfetti di un artista convive sempre con le tenebre dell'ossessione.

Roberto Mercadini si conferma in queste pagine un narratore d'eccezione, che con una verve fuori dal comune sa far rivivere, scompigliati e umanissimi, i protagonisti del nostro passato e, attraverso scorci mai scontati, ci porta dritti al cuore di un tempo che non smetterà di sorprenderci.

Tools to learn more effectively

Saving Books

Keyword Search

Annotating Text

Listen to it instead

Informazioni

1

L’arte di essere quasi normali

Non capita a tutti di avere un padre frate e una madre monaca. Ma, se è capitato a voi, dovreste sapere di essere in ottima compagnia. Proprio al figlio di una tale unione, infatti, è successo di diventare il creatore di opere immortali, un pittore fra i più ammirati della storia: è accaduto nell’Italia del XV secolo.

Erano un tempo e un luogo, quelli, in cui il destino di un individuo sapeva disegnare traiettorie serpeggianti, estrose e del tutto imprevedibili. Si poteva nascere (e morire) nelle maniere più sorprendenti. Un mazzo di multicolori spade di Damocle pendeva sulla testa di chiunque, tutto era costantemente provvisorio, solidamente precario, evanescente in pianta stabile. Cosicché a ciascuno poteva accadere, dopo essere stato partorito, abbandonato, adottato, ripudiato, accolto in casa d’estranei come un figlio, ceduto ad altri come un oggetto, di collezionare, nel corso di una giovinezza, parecchi genitori. Ma anche nessuno.

Quanto ai padri spirituali, poi, la situazione era ancora più disinvolta. Praticamente chiunque poteva aspirare al titolo di Santo Padre, a patto di provenire da una famiglia sufficientemente ricca e potente. La mancanza di vocazione non era d’ostacolo, e neppure la mancanza di titoli ecclesiastici: fino al 1513 – anno dell’elezione di Leone X – era possibile diventare papa senza essere sacerdoti. Anche l’aver sempre condotto una vita integralmente mondana non era un problema. Al punto che più d’uno poté vantarsi d’essere, letteralmente, “figlio del papa”.

A chi versava in una condizione disgraziata, invece, si presentavano opportunità leggermente diverse: si avevano alte probabilità di diventare frati.

Ed è appunto questo che successe a tal Filippo Lippi, figlio illegittimo del macellaio fiorentino Tommaso e di Antonia di ser Bindo Sernigi, morta di parto. Nelle sue burrascose vicende mi pare possano riflettersi i capricci e le stranezze di un’intera epoca. Seguiamolo dunque un poco.

Filippo ha appena due anni quando, per la precarietà di cui sopra, anche suo padre muore. Viene così consegnato alle cure di una zia dal nome poco rassicurante: monna Lapaccia. Costei lo cresce, ma solo fino agli otto anni. Poi delega l’impellenza ai frati carmelitani, e Filippo, a quindici anni, diventa frate carmelitano a sua volta. Sembra l’ineludibile procedere del destino, vero? Ma il destino, in tempi tanto incerti, ha pure lui ripensamenti, esitazioni e bruschi cambi di direzione. O forse potremmo dire che ognuno di noi ha molti e diversi destini, i quali lottano fra loro, e con colpi di mano si contendono la nostra vita.

Filippo ha diciott’anni quando nella chiesa del suo ordine, Santa Maria del Carmine in Firenze, arrivano a lavorare due pittori. Casualità carica di presagi: si chiamano entrambi come il suo padre naturale, Tommaso, o meglio – giacché si tratta di tempi sbrigativi e inclini alla brevità – Maso. Per distinguerli, visto che, come insegna la buona Lapaccia, si tratta di tempi in cui i nomi vengono spesso alterati con diminutivi, accrescitivi o dispregiativi, i due Masi diventano rispettivamente Masolino e Masaccio. Costoro, collaborando, daranno alla luce un’opera mirabile, destinata a cambiare la storia della pittura, e di cui converrà tornare a parlare più e più volte in questo libro: la Cappella Brancacci. Se vi sembra di non averla mai sentita nominare, probabilmente è solo perché, nel giro di un secolo, opere ancora più mirabili ne hanno eclissato la fama. Ma si tratta di un ciclo di affreschi ammirati e presi a modello da generazioni di artisti. Se posso usare una metafora un po’ brutale, la Cappella Brancacci è, più o meno, la Cappella Sistina del mondo precedente alla Cappella Sistina.

Sui muri spogli, a poco a poco, gli occhi di Filippo assistono al divampare di un capolavoro. Su una parete lo sguardo è avvolto da tinte luminose e dolcissime: rosa, azzurro chiaro, verde pallido; sull’altra campeggiano toni accesi, che fiammeggiano contro lo sfondo cupo. Le vedute sono fitte di particolari minutissimi, insignificanti e proprio per questo infinitamente reali e vividi, fra cui ci si perde fantasticando: sulle facciate di palazzi lontanissimi si vedono i panni stesi alle finestre, le gabbie degli uccellini, le scimmiette al guinzaglio che si sporgono dai davanzali; sulla strada, invece, più vicini, decine di ciottoli sparsi disordinatamente. Altrove il pittore ha avuto la pazienza certosina di dipingere un intero muro in scorcio rifinendone i mattoni uno a uno. E poi, lusso e abiezione: la crudele varietà del mondo. Un personaggio sfoggia un turbante scarlatto e una favolosa veste damascata; poco lontano, uno storpio chiede la carità, gettato in terra. Figure che irradiano un’immensa energia, serena o tempestosa: il Battesimo dei neofiti – nudi maschili dai muscoli torniti, definiti con un realismo anatomico impensabile fino a quel momento: persino i crocefissi di Giotto, in confronto, sembrano esangui astrazioni – e la Cacciata dal Paradiso – con la terribile potenza espressiva di Eva che piange, il viso verso il cielo, gli occhi e la bocca come tre ferite nere.

Ma il capolavoro non sfugge alla legge della precarietà. E in questi tempi difficili cammina a fatica, barcollando, come sul ponte di una nave nella tempesta. Ad appena un anno dall’inizio dei lavori, Masolino, per ragioni che a oggi non conosciamo, abbandona l’opera e se ne va – nientemeno – in Ungheria. Masaccio continua a lavorare da solo; eppure, proprio in quella difficile condizione, la sua maestria si innalza. In breve la sua fama oscura quella del più anziano collaboratore, riceve raffiche di richieste da committenti diversi. Tenta di accontentare un po’ tutti, tenendo i piedi in più staffe, ma non è facile lavorare con continuità. Interrompe e riprende il lavoro più volte. Si sposta: Firenze, Pisa, Firenze, Pisa, Roma, Firenze. E infine, prima di avere completato la Cappella Brancacci, muore a Roma, a soli ventisette anni, d’improvviso e per cause che oggi non è possibile stabilire. Per darvi la misura dell’incertezza: alcuni dicono ammazzato dai banditi, altri avvelenato da colleghi invidiosi, altri, più prosaicamente, per una tonsillite.

Ecco un’altra storia comune in quest’epoca e in quelle che a breve seguiranno; equilibri incerti; committenti che si ostinano a irretire gli artisti più abili anche se sono già impegnati; artisti che accumulano commissioni, smaniosi di gloria o di ricchezze, la vita sempre appesa a un filo. Il risultato lo vediamo ancora oggi: una miriade di opere incompiute.

Ma torniamo al nostro Filippo. Vede creare dal nulla la Cappella Brancacci, si diceva. Ora, la bellezza è come un seme o un fuoco: può mettere radici e germogliare, oppure no. Può attecchire e propagarsi, oppure no. Il giovane Filippo è una zolla di terra grassa e fertilissima, un pugno di stoppie molto aride: in lui il seme dirama e il fuoco divampa, e gli devia il destino. Due anni dopo la morte di Masaccio viene già definito dai documenti “dipintore”. Nelle sue prime opere imiterà palesemente l’artista che tanto ha ammirato. Dopo il macellaio Tommaso, la zia Lapaccia, i frati carmelitani, Masaccio è per lui un ennesimo padre; forse, tutto sommato, il più decisivo. I suoi contemporanei dicono qualcosa di ancora più radicale e commovente sul loro rapporto: che lo spirito di Masaccio è entrato nel corpo di Filippo.

Il quale, senza smettere ufficialmente di essere frate, si prende nel frattempo la libertà di vivere, per più di un dettaglio, al modo dei laici. A trentatré anni non abita più in convento, ma in una casa, e la sua condotta ha fatto sì che ci lasciasse, oltre ai suoi incantevoli dipinti, due episodi piuttosto notevoli, due storie che hanno finito per plasmare il senso della parola “artista” in quell’epoca.

La prima storia è questa. Filippo ha un’età non precisata, probabilmente qualche anno sotto i trenta. Un giorno va a farsi un giretto in barca con alcuni amici, ma incappa in un contrattempo piuttosto antipatico. La loro imbarcazione viene assaltata da una nave di pirati africani. La gioviale combriccola di toscani, con fratacchione artista al seguito, viene presa, messa in catene, deportata nel continente nero e i suoi singoli componenti vengono venduti al mercato come schiavi.

Ecco, ad alcuni di voi l’idea che un bianco possa essere deportato come schiavo in Africa potrebbe sembrare un curioso rovesciamento delle consuetudini. In tal caso, vi rassicuro: al tempo si trattava di un fenomeno abbastanza comune. Ora, mentre Filippo è prigioniero da qualche parte nel regno dei berberi, accade (o si dice che sia accaduto) un fatto che ha indubbiamente il sapore della leggenda. Un giorno prende un carbone dal camino spento e con quello traccia su una parete bianca un ritratto del suo padrone. Gli astanti rimangono a bocca aperta: non solo perché non sono abituati a vedere dipingere figure umane con tale abilità; ma anche perché, in quanto musulmani, non sono abituati a vedere ritrarre la figura umana. Lo stupore corre di bocca in bocca, finché la novità giunge anche alle orecchie del diretto interessato, che accorre sul luogo. Sorpreso e ammirato, da quel momento il padrone prende a trattare Filippo con tutt’altra attenzione, e di lì a poco, per dimostrargli la sua stima, gli concede la libertà. Così il giovane frate, diciotto mesi dopo la cattura, se ne torna in Italia.

Ora, non possiamo sapere cosa ci sia di vero in questo racconto. A essere rigorosi, non possiamo neppure escludere che Lippi sia un fantasmagorico bugiardo, ma il punto è un altro: nel racconto, uno schiavo ottiene, grazie all’arte, il rispetto e la stima del suo padrone, e successivamente persino la libertà. Questa storia è destinata a conficcarsi nell’immaginario degli artisti nati dopo Filippo: da qui in poi, potrà accadere che un artista discuta alla pari con i propri committenti, con chi lo tiene a libro paga, con coloro che sono a tutti gli effetti, sulla carta, i suoi signori. Accadrà che abbia l’ardire di litigare con loro. E persino che osi trattare questi facoltosissimi finanziatori e protettori alla stregua di noiosi rompiscatole, buoni solo a fargli perdere tempo prezioso.

A questa prima storia se ne aggiunge poi una seconda.

Fra’ Filippo, ormai cinquantenne, si trova nel monastero di Santa Margherita a Prato per dipingere una tavola: la Madonna della cintola. Di che si tratta? È presto detto. La Vergine Maria muore (o sembra morire, cadendo in un sonno profondissimo), dopodiché viene sepolta e assunta in cielo, anima e corpo. Resta però da convincere l’incorreggibile san Tommaso, il quale, nel dubbio, si reca al sepolcro e lo scoperchia. Miracolo! Il corpo della Madonna è sparito: resta solo, residuo e reliquia, la cintura che portava ai fianchi; una bellissima cintura di pelo di capra, verdolina e broccata in filo d’oro. Da allora, secondo la tradizione, il santo oggetto passa di mano in mano finché giunge proprio lì, a Prato. È questo che Filippo Lippi deve dipingere: la Madonna in trono che porge la cintola a san Tommaso inginocchiato, mentre altri santi assistono alla scena. Fra questi santi, ovviamente, va inserita santa Margherita, patrona del convento, ritratta in piedi mentre tiene benevolmente la mano sul capo della committente, tale suor Bartolomea dei Bovacchiesi, devotamente inginocchiata.

Per dipingere nel migliore dei modi la santa, Lippi chiede di avere una modella. E la trova facilmente: è una monaca di quello stesso monastero. Si chiama Lucrezia del Buti, ha ventidue anni, è bellissima e infelice. Non avrebbe voluto farsi monaca; l’hanno costretta da bambina. La sua storia assomiglia a quella di Filippo e fra i due nasce un sentimento di empatia, poi di confidenza, poi qualcosa di più. In breve si innamorano e decidono di fuggire insieme. Certo, serve l’occasione giusta. Occorrerebbe approfittare di un momento di trambusto, in cui le monache siano distratte. E l’occasione si presenta: è – atroce ironia – proprio la processione della sacra cintola (evento, a quanto pare, particolarmente vorticoso e caotico).

Scomparsa Lucrezia e dileguatosi l’artista, alle religiose di Santa Margherita rimane il dipinto; che è bellissimo, salvo per l’imbarazzante dettaglio della svergognata immortalata nei panni della santa protettrice, che accarezza con fare materno l’austera committente, suor Bartolomea.

Ecco, questo è un altro fatto fondamentale. Dietro ogni dipinto ci sono almeno due storie che si sovrappongono e si alternano, con strane e involontarie interferenze: quella del soggetto rappresentato, remota e solenne – tratta dalla Bibbia, dall’agiografia o dal mito – e quella che riguarda la creazione dell’opera: i rapporti di amore e odio fra il committente, l’artista, le donne e gli uomini raffigurati come modelli, gli aiutanti del pittore, i suoi rivali. Spesso questa seconda storia non è meno avvincente della prima.

Per esempio, torniamo alla Cappella Brancacci: che ne è stato, nel frattempo? Per diversi anni, l’opera non solo non avanza, ma retrocede. Nel 1436, quando Filippo Lippi è da poco tornato dall’Africa, la famiglia Brancacci si inimica Cosimo de’ Medici e viene esiliata da Firenze. Si tenta di cancellarne la memoria, di strappare loro ogni onore. Così i volti dei suoi membri, ritratti fra i personaggi di contorno, vengono scalpellati via dalle pareti.

Tutto rimane fermo fino al 1480, cinquantasei anni dopo l’inizio dei lavori, quando i Brancacci, finalmente rientrati a Firenze, cercheranno un pittore per ultimare la Cappella. Serve un artista di prim’ordine, ovviamente, che sappia affiancare le proprie pitture a quelle di Masolino e, soprattutto, di Masaccio. Chi sarà all’altezza di un simile compito? Chi assumerà sulle sue spalle il peso di un tale confronto? Un artista fra i più rinomati del tempo: Filippino Lippi, figlio del frate Filippo e della monaca Lucrezia Buti.

Ecco, io tutte queste cose ve le racconto con un misto di commozione e divertimento, come chi illustri un mondo tanto sorprendente da non sembrare vero. Una certa enfasi mi viene spontanea.

Non vorrei, però, trarvi in inganno. Le cose davvero notevoli devono ancora cominciare. Quello che ho appena descritto è semplicemente lo sfondo della nostra storia, la parete neutra su cui il quadro si staglierà, l’asettico vetrino che contiene la stranezza da scandagliare al microscopio.

Stiamo per osservare due esseri umani la cui vita può considerarsi una specie di gioioso enigma o di oscura festa, la cui esistenza è stata una sfida al buon senso e una zuccata sul naso della ragionevolezza. Due uomini, insomma, in confronto ai quali Filippo e Filippino Lippi rappresentano una specie di normalità.

2

Sfumature

Le cose sono confuse fin da subito. Da dove cominciamo? Dal nome? E sia, cominciamo dal nome.

Leonardo da Vinci. Vale a dire: Leonardo (nome di battesimo), da Vinci (provenienza). Ma qual è il cognome? Il pittore universalmente noto come Antonello da Messina, per esempio, di cognome faceva D’Antonio, quindi il suo nome completo era Antonello D’Antonio da Messina.

Nel caso di Leonardo, invece, il cognome non esiste. Ai tempi, d’altronde, non tutte le famiglie avevano un cognome, anche perché le anagrafi verranno istituite oltre cent’anni dopo. Tuttavia, al giorno d’oggi Da Vinci, con la D maiuscola, è un cognome vero (in Italia lo portano quasi una decina di famiglie) e, quando Leonardo si trasferirà a Milano, un poeta di corte, tal Bernardo Bellincioni, scriverà di lui chiamandolo “Leonardo Vinci, il fiorentino”. Dunque nel suo caso cognome e provenienza non hanno una distinzione netta, ma tendono a fondersi, a sfumare l’uno nell’altra.

Il padre di Leonardo, ovviamente, ha lo stesso problema. Si chiama Piero da Vinci ed è una personalità di rilievo, un ricco notaio. Con la precisione tipica dei notai, allora, nei contesti in cui ha paura di essere confuso con un altro Piero, sempre originario di Vinci, specifica anche il nome di suo padre: si firma spesso ser Piero di Antonio da Vinci, e indietreggia di una generazione ogni volta che il timore di ambiguità avanza. Fino al mirabolante “Ser Piero di Antonio di ser Piero di ser Guido da Vinci”.

La madre, invece, si chiama Caterina. E, se gli studiosi odierni non s’ingannano, ha un cognome che abbiamo già incontrato: Lippi. La sua è la solita storia di permanente impermanenza. È rimasta orfana a quattordici anni; deve badare alla sua sopravvivenza e a quella del fratellino più piccolo. Ha solo quindici anni quando a Vinci incontra, non sappiamo come, ser Piero, allora venticinquenne già ricco e affermato. Rimane incinta di lui, ma la distanza sociale è tale da escludere che i due possano sposarsi. Il giovane notaio è destinato a ben altre nozze, e un matrimonio “riparatore” guasterebbe troppe cose. Così Piero non riconosce il bambin...

Indice dei contenuti

- Copertina

- Frontespizio

- L’ingegno e le tenebre

- 1. L’arte di essere quasi normali

- 2. Sfumature

- 3. Contrasti

- 4. L’arte di farsi un nome

- 5. L’angelo stonato

- 6. I demoni colorati

- 7. L’arte di contraddirsi

- 8. Disegnare impiccati

- 9. Scolpire mostri

- 10. L’arte di disegnare cose invisibili

- 11. L’opacità dell’aria

- 12. La purezza della carne

- 13. L’arte di tramontare all’alba

- 14. Ascoltare i muti

- 15. Rispondere ai morti

- 16. L’arte di denudarsi

- 17. La Madonna rifiutata

- 18. Il dio abbandonato

- 19. L’arte di bruciare i quadri

- 20. I corpi mostrano l’anima

- 21. L’anima trasfigura i corpi

- 22. L’arte di prendersi a testate

- 23. Il disgusto di cominciare

- 24. La brama di finire

- 25. L’arte di essere soli

- 26. Fondersi con il tutto

- 27. Separarsi da chiunque

- 28. L’arte di abbattere i giganti

- 29. Orgoglio

- 30. Vergogna

- 31. L’arte di fallire trionfando

- 32. Ogni cosa

- 33. Una cosa sola

- 34. L’arte di diventare folli

- 35. Ali

- 36. Macigni

- 37. L’arte di richiamare in vita i morti

- 38. Dal pallore delle pagine

- 39. Dal buio della terra

- 40. L’arte di eclissare gli altri

- 41. Anatomia epica

- 42. Anatomia intima

- 43. L’arte di essere fuori dal mondo

- 44. Il centauro

- 45. Il nefelocentauro

- 46. L’arte di amare i maschi

- 47. Uomini che sembrano donne

- 48. Donne che sembrano uomini

- 49. L’arte di essere condannati

- 50. Cristo furioso

- 51. Nettuno devastatore

- 52. L’arte di non finire le cose

- 53. Appena cominciato

- 54. Non finito

- 55. L’arte di passare

- 56. Interrompere

- 57. Distruggere

- 58. L’arte di essere incomparabili

- Bibliografia essenziale

- Inserto fotografico

- Copyright

Domande frequenti

Sì, puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento dalla sezione Abbonamento nelle impostazioni del tuo account sul sito web di Perlego. L'abbonamento rimarrà attivo fino alla fine del periodo di fatturazione in corso. Scopri come annullare l'abbonamento

No, i libri non possono essere scaricati come file esterni, ad esempio in formato PDF, per essere utilizzati al di fuori di Perlego. Tuttavia, puoi scaricarli nell'app Perlego per leggerli offline su smartphone o tablet. Scopri come scaricare libri offline

Perlego offre due piani: Essential e Complete

- Essential è l'ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un'ampia gamma di argomenti. Accedi alla libreria Essential, che include oltre 800.000 titoli di comprovata qualità e bestseller in vari settori, tra cui business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce standard per la sintesi vocale.

- Complete: perfetto per studenti e ricercatori esperti che necessitano di un accesso completo e illimitato. Accedi a oltre 1,4 milioni di libri su centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specialistici. Il piano Complete include anche funzionalità avanzate come la sintesi vocale premium e l'assistente di ricerca.

Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 990 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Scopri la nostra missione

Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Scopri di più sulla funzione di sintesi vocale

Sì! Puoi utilizzare l'app di Perlego su dispositivi iOS e Android per leggere quando e dove vuoi, anche offline. È perfetta per gli spostamenti quotidiani o quando sei in viaggio.

I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app

I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app

Sì, puoi accedere a L'ingegno e le tenebre di Roberto Mercadini in formato PDF e/o ePub, così come ad altri libri molto apprezzati nelle sezioni relative a Literatur e Literatur Allgemein. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.