Così sogno di notte un imbarco,

capitani, capitani,

passerelle di ferro, luci di bordo;

Brooklyn al di là dell’acqua,

la grande nave cupa, visitatori, addii,

il vasto mare indistinto –

perdere o vincere una vita in un viaggio.

Allen Ginsberg

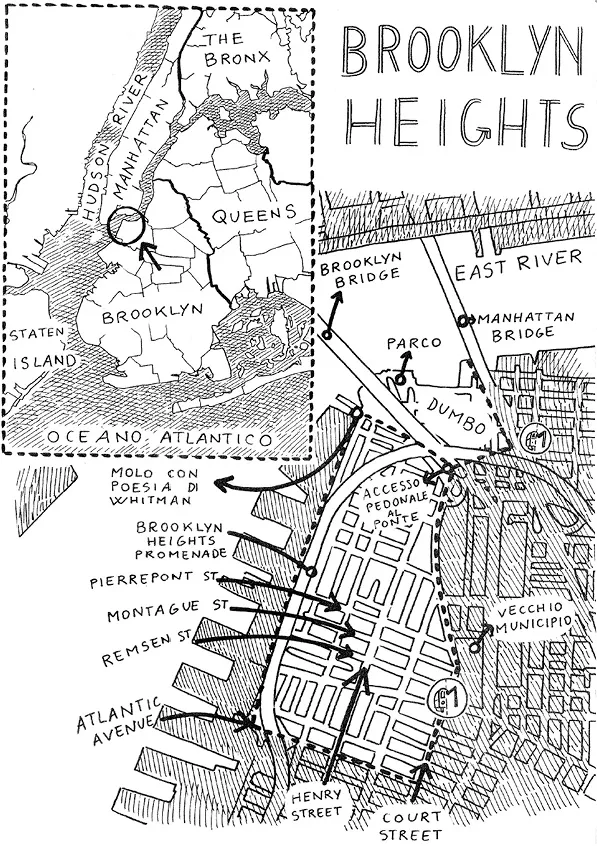

I grattacieli sono l’ultima cosa che ho in mente, scendendo da Court Street e svoltando a ovest verso la Promenade. Poco lontano il municipio, il palazzo di giustizia, la loro architettura monumentale, ricordano l’epoca in cui Brooklyn era una città indipendente. Ancora prima, nell’estate del 1776, gli inglesi sbarcati a Long Island attaccarono qui l’esercito delle colonie ribelli, e su queste colline le truppe guidate dal generale Washington organizzarono la loro difesa. Lo scontro più imponente della rivoluzione passò alla storia come «La battaglia di Brooklyn».

Il quartiere oggi si chiama Brooklyn Heights. Strade in salita e palazzi nobili, anche se nel miscuglio di stili che mi circonda è difficile riconoscere gli originali dalle copie. Neoclassico, gotico, rinascimentale. O come dicono qui: revival greco, inglese, italiano. È passata da poco la notte di Halloween e alle finestre compaiono ancora streghe a cavallo di scope, fantasmi avvolti nelle loro lenzuola. Le zucche annerite e spente ammuffiscono sui davanzali. Non faccio nessuna fatica a immaginare il quartiere un paio di secoli fa, all’epoca di Hawthorne e di Poe, scenografia perfetta per uno dei loro racconti dell’inquietudine.

Nemmeno qui, tra le case dei ricchi, le finestre hanno tende, e così, nel buio gelido di una sera di novembre, percorro queste strade spiando i saloni tappezzati di luce gialla, i mobili di legno massiccio, le pareti coperte di libri e di quadri. Sembrano tutte case di collezionisti e antiquari. Le stanze illuminate e deserte, come interni di gioiellerie dopo l’orario di chiusura, e solo ogni tanto un uomo in poltrona con un libro in mano, o un ragazzino seduto per terra davanti alla televisione, dentro soggiorni molto più grandi di loro, illustrazioni iperrealiste di vita borghese. Riesco quasi a immaginare l’odore di legno e di fuoco di queste case, di cera per mobili, di carta ingiallita. Sono stanze ampie, alte, insolite per New York. In queste palazzine hanno abitato, negli ultimi cinquant’anni, scrittori come Arthur Miller, Norman Mailer, Truman Capote, un uomo del Sud che nel suo studio di Willow Street scrisse: «Amo New York, anche se non è mia nel modo in cui qualcosa deve esserlo, un albero o una strada o una casa, qualcosa che mi appartiene perché io le appartengo». Newyorkesi di nascita o d’adozione che hanno scelto di vivere da questa parte del fiume, un modo per stare in città e starne fuori: è un senso di esilio, mi ha detto una volta Rick Moody, che ha molto a che fare con la distanza necessaria alla scrittura. Si può raccontare bene soltanto qualcosa di lontano nel tempo o nello spazio; bisogna ripensare alle cose, tornare indietro sui sentieri battuti, osservare l’aspetto della tua città dall’alto; allontanarsi dalla vita per riuscire a infonderla nelle parole.

Poi Remsen Street, o Montague Street, o Pierrepont Street finiscono e mi ritrovo sulla Promenade, e all’improvviso Manhattan invade l’orizzonte notturno. Sembra che ogni finestra di ogni grattacielo sia illuminata. Le torri della zona di Wall Street, i colori che accendono la vetta dell’Empire, le scaglie del Chrysler Building in lontananza. Il Woolworth Building, costruito dal re dei grandi magazzini all’inizio del Novecento e pagato, si dice, in banconote di piccolo taglio. In basso, da questa parte, la luce dei moli basta appena a rischiarare i capannoni dismessi del vecchio porto di Brooklyn. Di là la sponda dell’East River è disegnata dal traffico del lungofiume, e i pilastri del ponte affondano nell’acqua nera. Le panchine della Promenade, d’estate una terrazza panoramica per innamorati e turisti, adesso sono incrostate di ghiaccio, battute dal vento che soffia dall’Oceano Atlantico. Non c’è nessuno oltre a me lungo questo viale. Non è la prima volta che Gotham mi sorprende così: otto milioni di abitanti ma nessun essere umano in vista, sono al centro del mondo e sono solo.

Questo è il luogo in cui, fino al 1898, si fronteggiarono le due città gemelle. Questo è il fiume-che-non-è-un-fiume. Del fiume ha l’aspetto, ma ingrandendo la mappa si scopre che Manhattan e Brooklyn non sono altro che isole o parti di esse, separate da uno stretto d’acqua salata nella grande foce dell’Hudson.

Herman Melville e Walt Whitman sono nati qui, sulle sponde opposte dell’East River, nel 1819. Melville in Pearl Street, la via dei pescatori di ostriche a Manhattan, da un mercante inglese e una proprietaria terriera, entrambi figli di eroi di guerra della rivoluzione. Whitman a West Hills, nelle campagne di Long Island, da un muratore quacchero e una contadina. Un ragazzo ricco e uno povero, ma le loro sorti sono destinate a ribaltarsi: come nelle migliori storie americane, i ricchi pagano i privilegi di nascita crollando nella polvere, e i poveri emergono a forza di braccia dai loro bassifondi. Così nel 1823 la famiglia Whitman tenta la fortuna trasferendosi a Brooklyn, allora una piccola cittadina in forte espansione, mentre il padre di Melville va in bancarotta nel 1830 e muore due anni dopo, costringendo la vedova a ritirarsi con i figli nelle tenute di famiglia a nord di New York. Finite le scuole primarie, Walt comincia a lavorare come apprendista nelle tipografie dei giornali. Della sua giovinezza ricorderà soprattutto la fatica. Ma è un ragazzo forte e curioso, che frequenta per conto suo il teatro e la biblioteca, uno che lavora duro e impara in fretta. Herman invece è chiuso in se stesso, soffocato dall’ambiente in cui è cresciuto, e dopo il diploma decide di andarsene: nel 1839 si imbarca su una nave mercantile e passa quattro anni sull’oceano, prima battendo la rotta per Liverpool e poi i Mari del Sud.

La Promenade è un buon posto per immaginare la città a quell’epoca. Le acque che oggi sono solcate da qualche raro scafo – i battelli turistici, le vedette della polizia e i traghetti arancioni per Staten Island, le chiatte dell’immondizia dirette agli inceneritori – allora bagnavano il porto più industrioso d’America. Secondo le cronache dell’epoca, la baia aveva l’aspetto di una piazza nel giorno del mercato. Decine di miglia di moli attrezzati, velieri militari e mercantili, soldati, marinai, operai portuali, tonnellate di merci scaricate insieme ai contadini irlandesi, gli artigiani tedeschi e i commercianti cinesi. La grande ondata migratoria di fine secolo deve ancora arrivare, ma nella prima metà dell’Ottocento la città cavalca l’entusiasmo rivoluzionario, è la capitale economica di una nazione appena nata e attira avventurieri da tutta l’Europa. La popolazione di Manhattan passa in cinquant’anni da 60.000 a mezzo milione di abitanti. Del 1811 è il piano regolatore che disegna l’attuale griglia urbana, stabilendo che a nord di Houston Street la città si espanderà a blocchi rettangolari tutti uguali, separati dalle grandi avenues in direzione nord-sud e dalle streets ortogonali e numerate, dalla 1a alla 220a. Brooklyn cresce a un ritmo ancora più elevato, assorbendo tutte le cittadine della costa e passando da 5000 a 140.000 abitanti. Infine la carestia delle patate – la famigerata Grande Fame scoppiata nel 1845 – provoca l’esodo in massa di tre milioni di irlandesi, almeno un terzo dei quali si ferma qui in cerca di casa e lavoro. La città accoglie tutti, ma è impreparata a una tale invasione. Esplodono povertà, incendi, malattie, conflitti sociali, nascono in fretta e furia istituzioni e sindacati, fioriscono la malavita e la corruzione.

Immagino le vite di due ragazzi di vent’anni in un tale formicaio. Più che i numeri dei censimenti e le date delle biografie, sono le loro stesse voci a raccontare il rapporto che stringeranno con la folla. Ecco l’umore nero di Melville, mentre il suo protagonista Ismaele si aggira per la città all’inizio di Moby Dick.

Alcuni anni fa – non importa quanti di preciso – avendo poco o niente in tasca, e nessun particolare interesse sulla terraferma, pensai di imbarcarmi e vedere la parte acquea del mondo. Questo è un modo che ho io di scacciare la malinconia, e regolare la circolazione. Ogni volta che mi ritrovo con le labbra torve, ogni volta che nell’anima mi scende un novembre umido e piovoso, ogni volta che mi accorgo di fermarmi involontariamente davanti alle pompe funebri e di accodarmi ai funerali che incontro; e soprattutto ogni volta che l’umore si fa tanto nero in me che serve un forte principio morale per impedirmi di scendere in strada e buttare per terra il cappello alla gente – allora capisco che è tempo di mettermi in mare al più presto.

Whitman invece è entusiasta. Adora la città, il traffico, il lavoro, il frastuono del porto, forse perché, nato povero, vede nella metropoli moderna la promessa di un futuro migliore. Ecco la sua euforia nell’ode Mannahatta.

Emigranti in arrivo, quindici, ventimila a settimana,

I carri che trasportano merci, la stirpe maschia dei carrettieri,

i marinai dal viso abbronzato,

L’aria d’estate, il sole luminoso splendente, le nubi che

salpano lassù,

Le nevicate d’inverno, il tintinnio delle slitte, il ghiaccio rotto

nel fiume, che sale con l’alta marea e con la bassa scende,

Gli operai della città, i padroni eleganti, dai nobili volti, che

ti fissano dritto negli occhi,

Folle sui marciapiedi, veicoli, Broadway, donne, negozi,

vetrine,

Un milione di persone – liberi modi superbi – voci franche –

ospitalità – i giovani coraggiosi e cordiali.

Città di fulgide acque correnti! Città di guglie e d’alberi

maestri!

Città incastonata tra le baie, la mia città!

Vogliono fare gli scrittori, e verso i trent’anni esordiscono entrambi. Melville si congeda, trova un editore a Londra e ottiene immediato successo con un paio di romanzi di ambientazione esotica – Typee e Omoo – frutto delle sue esperienze a bordo dei mercantili. Sembra l’inizio di una luminosa carriera. Con i primi guadagni mette su famiglia e compra una fattoria dalle parti di Saratoga, dove stringe amicizia con Hawthorne, riprende la lettura dei classici e si dedica al progetto di un romanzo di grande respiro. Whitman, che da tipografo è diventato giornalista, pubblica qualche poesia sulle riviste senza destare particolare attenzione. Ma poi, di nuovo, la fortuna inverte la rotta. Nel 1851 l’uscita di Moby Dick è un fiasco. Il romanzo è dedicato a Nathaniel Hawthorne – «in segno della mia ammirazione per il suo genio» – ma è troppo difficile e oscuro per il pubblico di Melville, abituato a storie d’amore tra i marinai e le ragazze delle isole: l’incubo di un capitano folle, ossessionato da una balena fino a condurre un intero equipaggio alla morte, non viene apprezzato dalla borghesia americana. Moby Dick vende poche centinaia di copie e incrina la vocazione di Melville, che non scriverà altri romanzi per molto tempo. Nel 1855, invece, Whitman pubblica a proprie spese la prima edizione di Foglie d’erba, la raccolta di poesie che continuerà ad ampliare e correggere fino alla morte. È un poeta autodidatta – ha lasciato la scuola a undici anni ...