1.

Si potrebbe andare al parco

Faites vos jeux... Rien ne va plus... Quindici, nero, dispari

Sulla piazza d’una città

la gente guardava con ammirazione

un gorilla portato là

dagli zingari d’un baraccone

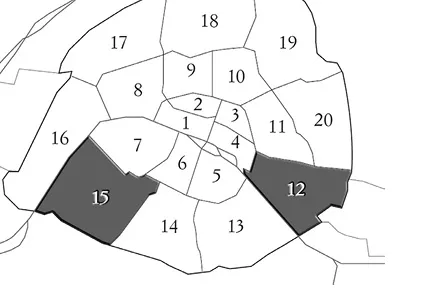

Noi italiani la vicenda del gorilla l’abbiamo conosciuta così, attraverso le parole di De André, ma l’autore della canzone, nonché l’inventore dell’edificante storiella che vede lo scimmione soddisfare i propri bisogni sessuali con un giudice particolarmente severo, è Georges Brassens; dunque, se sulla piazza di una città come Parigi vediamo una statua in bronzo raffigurante un gorilla, possiamo immaginare che lo spirito di Brassens non sia lontano. Ed è così; la piazza (in verità uno slargo all’angolo tra rue de Cronstadt e rue des Morillons) si trova proprio di fronte all’ingresso principale del parco dedicato allo chansonnier. Un parco al confine tra il vecchio e il nuovo: da una parte, quella del gorilla appunto, case ottocentesche, senza troppe pretese, ma autenticamente parigine; dall’altra, oltre la trincea di una vecchia linea ferroviaria, si innalzano i casermoni di boulevard Lefebvre, alveari di quindici o sedici piani, di quelli che gli architetti del XX secolo hanno sparso uniformemente sull’intero suolo terrestre, da Teheran a Vancouver, da Quarto Oggiaro a Scampia, da Mosca a Shanghai.

Ed è forse per questo che il Parc Brassens è frontiera tra il non luogo della periferia, replicabile all’infinito, e il luogo caldo, pulsante, identitario di una Parigi che, qui come nel quartiere latino, si aggrappa disperatamente al ricordo di quegli anni Sessanta, degli anni che, forse per l’ultima volta, l’hanno vista capitale di una cultura pop e colta al tempo stesso. Georges Brassens, Jacques Prévert, Jacques Brel, Charles Trenet, Léo Ferré, tutti impegnati a capire dove finiva la canzone e dove iniziava la poesia, o viceversa. Il parco sembra volerci convincere che quell’epoca può ancora tornare, che YouTube, Facebook e gli altri social non hanno cancellato per sempre il tempo in cui la vita d’artista iniziava al tavolino di una brasserie parigina.

Nel verde c’è un piccolo anfiteatro di pietre diseguali e, dietro la vigna, c’è il teatro Le Monfort, con le sue rappresentazioni di nouveau cirque; e poi c’è un giardino dove le diverse varietà di fiori sono dedicate a personaggi dello spettacolo, ma la verità è che i nuovi comici, i nuovi cabarettisti, i nuovi cantanti non sentiranno più la necessità di monter à Paris, di trasferirsi a Parigi dalla provincia per avere successo; a loro basterà piazzare una videocamera nella propria stanza e mandare il filmato in rete. Poco male, anche il semplice ricordo ha la sua dolcezza e, visto che la dolcezza della memoria ci piace proprio, noi il sabato e la domenica torneremo al Parc Brassens, ma lo trascureremo, per concentrarci sul mercato del libro antico che si tiene tutti i fine settimana sotto le vecchie tettoie in ferro (residui di uno scomparso mattatoio comunale) proprio lì a fianco. Certo, i bouquinistes lungo la Senna sono più “iconici”, ma qui, se siamo bibliofili, qualche buon affare riusciamo a farlo; se invece siamo semplicemente appassionati di quell’odore un po’ acre che manda la carta stampata dopo essere stata provata dagli anni e dall’umidità, qui possiamo respirare a pieni polmoni.

Ma poiché il 15° arrondissement si è presentato a noi sotto il segno del parco, continuiamo a parlare di parchi. No, non di quelli banali, tutti alberi e scoiattoli, non di quei parchi, come il Bois de Boulogne o il Bois de Vincennes, che non hanno mai dovuto fare a pugni con il ferro o con il cemento; qui, nel 15°, i parchi sono verde di ritorno, sono una sorta di reconquista operata dalla natura ai danni della civiltà delle macchine. Ne abbiamo la prova appena usciti dal Parc Brassens; ci basta fare qualche passo lungo rue Olivier-de-Serres e poi gettare uno sguardo a quella trincea ferroviaria che già avevamo individuato prima, perché qui la vecchia strada ferrata in disuso diventa il Parc de la Petite Ceinture du 15e.

La Ligne de Petite Ceinture è una linea ferroviaria urbana che, come dice il nome stesso, circonda Parigi; nata alla metà dell’Ottocento, è stata chiusa ai viaggiatori già nel 1931, visto che ai parigini non interessava poi troppo circumnavigare la loro città quando, con la metropolitana, potevano solcarla in tutte le direzioni. Discorso diverso però per il traffico merci, che è continuato fino ai primi anni Novanta e che, in questo tratto, era alimentato soprattutto dalle officine Citroën (ne parleremo tra un attimo) e dal mattatoio di cui sopra. In ogni caso, a un certo punto, i treni smettono di traballare su quei binari e, cosa davvero poco sorprendente, tra le traversine dimenticate cominciano a spuntare le erbacce; in qualsiasi città del mondo avrebbero preso il lanciafiamme e avrebbero risolto il problema, è il caso di dirlo, alla radice; ma qui no, qui siamo a Parigi. Così, l’amministrazione comunale ha riunito i migliori botanici (o, comunque, quelli che ha trovato a tiro) e ha chiesto loro se tra quella vegetazione spontanea e selvaggia vi fosse qualcosa di interessante: «Parbleu!», hanno risposto in coro, «sulla linea della Petite Ceinture cresce l’Orpin blanc, il Sedum album (insomma la borracina bianca)». «Oh!», devono aver replicato con grande meraviglia i consiglieri comunali. Poi qualcuno di loro deve aver aggiunto: «Si mangia? Si fuma? Agevola la coltivazione della marijuana?». «Ma no, l’Orpin blanc è l’habitat ideale per moltissimi insetti». «Allora possiamo ordinare i lanciafiamme!», hanno esultato i consiglieri in quota a un partito filonazista, ma lo sguardo severo dei botanici li ha bloccati e così, vuoi perché tra gli insetti che si nutrono di Sedum album ci sono anche le api, vuoi perché infierire sui naturalisti non è mai una buona scelta politica, ecco che, invece di gettare napalm e diserbanti sulla vecchia strada ferrata, la municipalità ha scelto di trasformarla in un parco lungo (1,3 km) e stretto (circa 20 m) dove il flâneur può ammirare il famoso Orpin blanc e qualche altra meravigliosa erbaccia.

In realtà, anche se non siete dei botanici o degli entomologi, i motivi di interesse per il Parc de la Petite Ceinture sono almeno due. Primo, il parco lungo e stretto vi conduce, in una piacevole passeggiata, dal Parc Brassens al Parc André-Citroën e dunque potete seguire, quasi senza interruzioni, il filo logico della riconversione di spazi industriali in spazi naturali. Secondo, il parco è collocato, per lunghi tratti, in posizione soprelevata: questo significa che voi, camminando, vi trovate all’altezza del primo o del secondo piano delle case e, fatto ancora più importante, lungo la facciata interna dei palazzi, quella che meglio rivela i segreti e i vizi di chi ci abita: se avete visto La finestra sul cortile o se avete letto La ragazza del treno, sapete di cosa parlo.

E sapete di cosa parlo anche se, come me, siete spesso passeggeri di treni locali: è strano come la gente interpreti il “lato strada” e il “lato ferrovia” come due mondi completamente diversi. Il “lato strada” è il biglietto da visita della casa: i balconi sono ordinati, le finestre ornate di tendine che chiudono le stanze allo sguardo di chi abita di fronte. Il “lato ferrovia”, al contrario, è lo spazio dell’intimità: sui terrazzini si ammassano biciclette, vecchie masserizie, borse, valigie, piante di ficus messe lì a morire, lettiere per gatti e, sui vetri, niente che mascheri alla vista degli estranei le cucine in disordine, i letti sfatti e, talvolta, persino i bagni; perché tanto chi passa in treno è veloce, non si sofferma, non è come il dirimpettaio curioso che sorveglia i nostri gesti. Quest’idea che il “lato ferrovia” sia affacciato sul nulla è così radicata che anche quando la ferrovia scompare per lasciare il posto a una pista ciclabile o, appunto, a un parco, la gente mantiene le vecchie abitudini, incurante dei promeneurs che passeggiano a un passo dalla finestra.

Sì, lo so che bisognerebbe essere più discreti, ma io proprio non ce la faccio: sono curioso di natura, ai limiti della maleducazione, forse per questo faccio lo scrittore. Se dunque anche voi siete curiosi come me, non solo vi consiglio il Parc de la Petite Ceinture, ma anche quello, molto più lungo, della Coulée verte René-Dumont o, se preferite, della Promenade plantée. Sì, perché quello di convertire le ferrovie in parchi è un po’ un chiodo fisso dei parigini e, anzi, è stata proprio la Promenade plantée a dare il via, verso la fine degli anni Ottanta, a questo tipo di interventi. Non siamo più nel 15° arrondissement, ma, come abbiamo detto nel prologo, qualche piccola deviazione ci è concessa.

Spostiamoci dunque dietro all’Opéra Bastille e, più o meno nel punto dove l’avenue Daumesnil incrocia la rue de Lyon, cerchiamo una scala che sale verso un viadotto; ecco, lì inizia un percorso di quasi cinque chilometri che vi porta fino al punto dove, tecnicamente, Parigi smette di essere Parigi per diventare Saint-Mandé. Contrariamente al 15°, qui l’Orpin blanc non cresceva o, se cresceva, se ne sono fregati, l’hanno estirpato e, al suo posto, hanno piantato di tutto: sempreverdi, piante da fiore, erbacee di ogni tipo, noccioli e un sacco di panchine (lo so che non sono dei vegetali, ma poiché sono piantate a terra ho pensato di inserirle nell’elenco delle cose che danno forma alla Promenade plantée). La vecchia linea ferroviaria, dismessa nel 1969, è così diventata, almeno nella prima sezione, un lungo giardino pensile dal quale si gode un duplice panorama: da una parte si ha, come dicevo, il privilegio di entrare, non invitati, nei salotti e nelle camere da letto della gente, mentre dall’altra, quella affacciata sull’avenue Daumesnil, si guarda dall’alto, quasi a livello tetti, tutto il quartiere della Gare de Lyon.

E, proprio all’altezza della stazione dove arrivano i treni dall’Italia, c’è uno stranissimo edificio costruito nel 1991, che, al piano attico, presenta dodici telamoni giganteschi raffiguranti lo Schiavo morente di Michelangelo. Lo stabile ospita, al piano terreno, un commissariato di polizia e pare che l’architetto, integrando le dodici statue nelle due facciate esterne del palazzo (che si trova all’angolo tra l’avenue Daumesnil e la rue de Rambouillet), abbia voluto esprimere simbolicamente lo stato di reclusione dei poliziotti, schiavi delle leggi, o qualcosa del genere. Per la verità, gli abitanti della zona non si sono interrogati troppo sui significati reconditi di quella scelta, ma pare che qualche signora abbia espresso il suo disappunto perché, rispetto al modello michelangiolesco, i telamoni “hanno perso il meglio”, dal momento che il loro basso ventre è incastrato nel cornicione del penultimo piano. In ogni caso, anche mutilate, le statue meritano di essere viste e la Coulée verte è osservatorio ideale.

A mano a mano che ci si allontana dalla Bastiglia, il paesaggio cambia, gli edifici si fanno più moderni e la Promenade stessa muta la sua natura, arrivando ad allargarsi, in un paio di punti, in un vero e proprio parco, con prati e spazi giochi, cani e picnic nelle domeniche della buona gente. E se proprio si ha voglia di percorrerla fino in fondo, si giunge a un totale ribaltamento di prospettiva: non più visione aerea sulle case intorno, bensì sguardo dal basso, panorama ctonio, fatto di trincea e di gallerie. Nel tratto che si avvicina al boulevard Périphérique e al Bois de Vincennes, la strada pedonale si trova in un solco profondo e sorprendentemente lussureggiante di vegetazione selvatica, una specie di giungla al di là della quale, come una sorta di anomalia, si colgono le sagome dei palazzi.

Se avrete avuto la forza di percorrere fino in fondo la Coulée verte vi troverete a risalire una scala a chiocciola e, una volta tornati in superficie, vi chiederete dove diavolo siete finiti; già, perché se l’inizio del parco è immerso nella monumentalità (antica e moderna) della Bastiglia, l’altro estremo è all’insegna dello squallore: il rumore delle auto che sfrecciano sul Périphérique, uno sfasciacarrozze e una stretta via punteggiata di prostitute; d’altro canto, se aveste voluto vedere solo la parte scintillante della Ville Lumière, non vi sareste incamminati lungo una vecchia ferrovia, ma avreste preso uno degli autobus del city tour con tanto di audioguida. Se proprio volete ritrovare un po’ di tranquillità, a circa trecento metri dall’uscita della Promenade plantée trovate il cimitero di Saint-Mandé, perché, come vedremo, tra i parchi più interessanti di Parigi ci sono quelli dove la gente va a cercare la pace, per qualche ora o per tutta l’eternità.

Ma adesso dobbiamo tornare nel 15° arrondissement, al Parc de la Petite Ceinture. Immagino che nel tempo in cui io vi ho intrattenuto sulle meraviglie dell’altro parco, voi abbiate camminato e siate arrivati fin quasi alla fine di questo: vi do ancora cinque minuti per guardare, dall’alto di un ponte tutto ferro e bulloni, la linea infinita della rue de Vaugirard, poi vi aspetto all’ultima scala. Ecco, ci siete. Scendete in strada, fate qualche metro sulla rue Leblanc e siete arrivati al Parc André-Citroën. Anche qui, non aspettatevi un parco tradizionale: visto dall’alto il Parc André-Citroën, con le sue forme geometriche inscritte dentro ad altre forme geometriche, assomiglia un po’ a un QR Code. All’ingresso ci sono due giardini quadrati, costruiti su due vertici del parco vero e proprio, che invece è un enorme rettangolo d’erba, nel quale si ritaglia un secondo rettangolo, sempre a prato, delimitato da un canale. Insomma, chi concepisce il parco come il trionfo della natura può storcere abbondantemente il naso davanti a questo paesaggio disegnato con riga e squadra e modellato con massicce dosi di vetro e cemento (ci sono delle enormi serre con grandi alberi tropicali che i botanici dilettanti, dopo essersi deliziati con l’Orpin blanc, possono visitare), però il risultato, nel complesso, non è affatto male.

Come se fosse un giardino zen, il Parc André-Citroën invita alla meditazione: ci si siede su un muricciolo (in cemento, ça va sans dire), si guardano le papere nel canale (l’ultima volta che ci sono andato, un cartello avvertiva di non toccare le povere bestie perché erano malate, ma questo non toglie poesia all’immagine) e si pensa a come doveva essere quel luogo negli anni Sessanta. Già, perché lì, come i più acuti tra voi avranno intuito, al posto dei rettangoli d’erba e delle serre, fino al 1975, c’erano le officine Citroën e da quelle officine, negli anni Sessanta appunto, uscivano automobili mitiche come la DS e la 2CV. Quanto ho desiderato una 2 Cavalli da ragazzo! Alla fine mi comprai una Renault 4 (ab)usata, ma il pallino della 2CV non riuscii mai a togliermelo.

La 2CV, specie il modello rosso e nero denominato Charleston, era una sorta di simbolo tardo-hippy (al pari del pulmino Volkswagen con la ruota di scorta avvitata sul muso) e doveva essere ornata sul lunotto con l’adesivo raffigurante il capellone che suona la chitarra. La 2CV era di sinistra, la A112 era di destra, la Mini era da fighi, la Renault 4 era da sfigati: all’epoca, la simbologia dell’auto era più complessa di quella odierna (che si risolve in “SUV contro il resto del mondo” o, al più, in “ecologisti ibridi contro inquinatori Diesel”) e, malgrado gli intellettuali francesi abbiano sempre gettato uno sguardo distaccato e snob sul mondo delle quattro ruote, un pensatore raffinato come Roland Barthes non poté fare a meno di dedicare una coltissima riflessione alla regina delle auto prodotte nello stabilimento del 15° arrondissement, la Citroën DS. Per chi non ce l’avesse presente, dirò solo che la DS era quella macchina bassa, dalle forme allungate, che, per la sua linea, era stata soprannominata “squalo”. I lettori di «Diabolik» la ricorderanno come l’auto dell’ispettore Ginko, mentre gli appassionati di storia contemporanea di sicuro sapranno che il generale, nonché presidente della Repubblica, de Gaulle ...