- 160 pagine

- Italian

- ePUB (disponibile su mobile)

- Disponibile su iOS e Android

eBook - ePub

Guida al diritto contemporaneo

Informazioni su questo libro

Un'introduzione esemplarmente chiara allo studio del fenomeno giuridico in una prospettiva sociologica. Emergono così con evidenza le trasformazioni strutturali e funzionali che il fenomeno giuridico ha conosciuto negli ultimi anni per effetto dei mutamenti economici e sociali, con riferimento sia ai modi di produzione delle norme giuridiche sia alla loro interpretazione e applicazione sia, infine, all'intreccio tra norme e valori.

Domande frequenti

Sì, puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento dalla sezione Abbonamento nelle impostazioni del tuo account sul sito web di Perlego. L'abbonamento rimarrà attivo fino alla fine del periodo di fatturazione in corso. Scopri come annullare l'abbonamento.

No, i libri non possono essere scaricati come file esterni, ad esempio in formato PDF, per essere utilizzati al di fuori di Perlego. Tuttavia, puoi scaricarli nell'app Perlego per leggerli offline su smartphone o tablet. Per maggiori informazioni, clicca qui.

Perlego offre due piani: Essential e Complete

- Essential è l'ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un'ampia gamma di argomenti. Accedi alla libreria Essential, che include oltre 800.000 titoli di comprovata qualità e bestseller in vari settori, tra cui business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce standard per la sintesi vocale.

- Complete: perfetto per studenti e ricercatori esperti che necessitano di un accesso completo e illimitato. Accedi a oltre 1,4 milioni di libri su centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specialistici. Il piano Complete include anche funzionalità avanzate come la sintesi vocale premium e l'assistente di ricerca.

Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 1.000 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Per maggiori informazioni, clicca qui.

Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Per maggiori informazioni, clicca qui.

Sì! Puoi utilizzare l'app di Perlego su dispositivi iOS o Android per leggere quando e dove vuoi, anche offline. È perfetta per gli spostamenti quotidiani o quando sei in viaggio.

I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.

I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.

Sì, puoi accedere a Guida al diritto contemporaneo di Valerio Pocar in formato PDF e/o ePub, così come ad altri libri molto apprezzati nelle sezioni relative a Diritto e Giurisprudenza. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.

Informazioni

Argomento

DirittoCategoria

GiurisprudenzaCapitolo primo

L’origine e la natura delle regole giuridiche

Il diritto, nella sua maestosa equità, vieta tanto al ricco quanto al povero di dormire sotto i ponti, di chieder l’elemosina per le strade

e di rubare il pane.

e di rubare il pane.

Anatole France

Il fondamento della morale

e del diritto è la massima felicità per il più grande numero

di persone.

e del diritto è la massima felicità per il più grande numero

di persone.

Jeremy Bentham

La prospettiva della sociologia del diritto e la prospettiva della scienza giuridica

Dalla Premessa già si rende evidente e si precisa una profonda differenza tra le prospettive che la sociologia del diritto e la scienza giuridica rispettivamente adottano per considerare i fenomeni giuridici. La prospettiva della scienza giuridica, infatti, considera le regole giuridiche come un dato che il giurista non deve giudicare, bensì come un dato dal quale l’attività del giurista prende le mosse e si sviluppa, vale a dire, come una variabile indipendente. Da questo punto di vista il giurista è, se possiamo utilizzare un paragone banale, come un tecnico che si occupa di macchine lavatrici, delle quali conosce perfettamente la struttura e la collocazione di ogni componente: in tal modo, il tecnico è in grado di ottenere la miglior resa della macchina, di capire le ragioni dell’eventuale suo cattivo funzionamento e, se necessario, di riparare o sostituire un pezzo difettoso. Questo tecnico, ovviamente, sa anche che si tratta di una lavatrice e non di una lavastoviglie, ma non è interessato, né ha le competenze per farlo, a sapere quanto siano diffuse le lavatrici o quale importanza abbia l’uso di una lavatrice per una casalinga, e neppure a sapere se il modello è adeguato alle di lei necessità; né sarebbe in grado di progettarla e di costruirla e neppure di convincere qualcuno a comprarla dimostrandogliene l’utilità. Questo tecnico considera la macchina in quanto tale e il suo sapere e il suo agire cominciano e finiscono con la macchina. Così il giurista rispetto alle regole del diritto, che considera da un punto di vista interno.

Il sociologo del diritto, viceversa, è come colui che sa come si progetta e si costruisce la macchina, che è in grado di valutarne le caratteristiche sia funzionali sia commerciali, sa quale utilità e quale importanza una lavatrice possa avere per ridurre la fatica delle donne e, insomma, che cosa significhi l’uso delle lavatrici per la collettività e nella ripartizione del lavoro umano; per converso, non la saprebbe riparare e magari non saprebbe neppure dove premere il bottone per farla partire. Allo stesso modo, il sociologo considera il diritto dal punto di vista esterno, in quanto fenomeno sociale nelle sue relazioni con gli altri fenomeni sociali, vale a dire, come una variabile sia indipendente sia dipendente.

Entrambi, il sociologo e il giurista, hanno grande importanza nella comprensione della realtà del diritto, ma la loro funzione è alquanto differente e i loro punti di vista anche sono alquanto differenti. Si tratta, peraltro, di punti di vista entrambi necessari per una comprensione piena dei fenomeni giuridici e tra loro complementari, nel senso che – parafrasando l’espressione di Einstein relativa al rapporto tra filosofia e scienza – la scienza giuridica senza sociologia del diritto è cieca e quest’ultima senza la prima è vuota. Tra gli scopi di questo volumetto non è compreso quello di indicare i contributi che la scienza giuridica e la sociologia del diritto possono vicendevolmente recarsi, ma, alla luce di quanto sopra si è detto, occorre sottolineare la necessità della collaborazione tra giuristi e sociologi. Questa collaborazione ha incontrato, da quando la sociologia del diritto ha acquistato importanza, notevoli difficoltà e, soprattutto da parte dei giuristi, anche una certa diffidenza. Dico da parte dei giuristi soprattutto, perché i sociologi del diritto sono da sempre consapevoli della natura interdisciplinare della loro scienza, anche se si tratta di una interdisciplinarità di carattere esterno e non interno, vale a dire che non si tratta di una scienza a cavallo tra la sociologia e le altre scienze che hanno a oggetto di studio il diritto, ma che si tratta di un ramo della sociologia che, occupandosi specificamente del diritto, non può non avvalersi dei contributi recati dalle altre scienze che del diritto si occupano.

In particolare, è anche importante segnalare qui che gli stessi giuristi sono oggetto di studio, e non l’ultimo per importanza, della sociologia del diritto, e che soprattutto la riflessione sociologica consente ai giuristi di riflettere su se stessi e sul loro ruolo sociale. Dicendo questo, non si vuol dire, ovviamente, che i giuristi non riflettano su se stessi e sul loro ruolo e neppure, altrettanto ovviamente, che non prendano in considerazione il diritto anche nelle sue relazioni con gli altri fenomeni sociali, ma si vuol dire che quando così fanno ragionano non come giuristi, bensì appunto come sociologi, magari senza rendersene conto e magari senza le opportune premesse epistemologiche e conoscitive: come il bourgeois gentilhomme di Molière, che faceva della prosa senza saperlo, anche i giuristi possono fare della sociologia senza saperlo e ciò non significa affatto che la loro “sociologia” non possa essere di eccellente qualità.

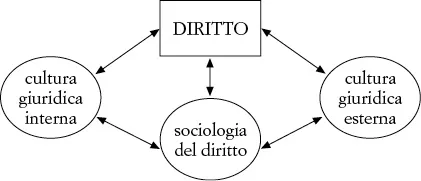

Non solo, ma, dato che, come è ovvio, non solo i giuristi si occupano delle regole giuridiche, ma anche tutti i soggetti verso i quali tali regole s’indirizzano possono e debbono occuparsene (seguitando nella similitudine sopra utilizzata, anche la casalinga sa far funzionare la lavatrice e magari provvedere a qualche semplice riparazione), la sociologia del diritto rappresenta il punto d’incontro speculativo tra la cultura degli operatori del diritto, vale a dire la cosiddetta cultura giuridica interna, e la cultura giuridica di tutti i soggetti ai quali le norme giuridiche s’indirizzano, vale a dire la cosiddetta cultura giuridica esterna. Infatti, sia la cultura giuridica interna sia quella esterna rappresentano un oggetto di studio specifico della sociologia del diritto, in quanto che il loro rapporto costituisce, come vedremo meglio in seguito, un aspetto rilevante della relazione tra il diritto, da un lato, e la politica, la cultura e la morale, dall’altro lato.

L’ordinamento giuridico

La profonda differenza tra il punto di vista del giurista e quello del sociologo del diritto, differenza che proprio perché è profonda dovrebbe tendere a una conciliazione, si palesa in modo alquanto evidente nell’idea stessa del diritto e nella definizione delle caratteristiche che ad esso sarebbero peculiari, che la sociologia del diritto e la scienza giuridica rispettivamente nutrono, che risultano assai diverse e, per taluni aspetti, addirittura antitetiche.

Il punto di vista del giurista, infatti, ha costruito un’idea del diritto che, minimizzando o mascherando certe ambiguità e certe incoerenze (a questo proposito, non è privo di significato che il complesso delle regole giuridiche venga d’abitudine definito “ordinamento giuridico”, ciò che appunto richiama l’idea di un tutto ordinato e coerente, tale da superare in senso olistico le particolarità delle singole regole e la loro frammentazione), si rendesse funzionalmente adatta alla sua utilizzazione pratica, come strumento di gestione e di trattamento delle contraddizioni sociali. A questa esigenza il punto di vista del sociologo, viceversa, non solamente è ben poco sensibile, ma anzi tende, per via della maggiore attenzione che pone alle finalità descrittive che non a quelle funzionali e applicative, a sottolineare e a porre in evidenza le contraddizioni e la problematicità che il diritto presenta. Ancora una volta, il punto di vista di chi lavora con le regole è diverso da quello di chi lavora sulle regole, ma è importante che entrambi conoscano e tengano conto di entrambi i punti di vista.

L’esigenza funzionale del diritto in quanto strumento operativo ha trovato e ancora trova un sostegno e una giustificazione in ideologie tuttora largamente diffuse, che sono al tempo stesso fonte e descrizione di un fenomeno già messo chiaramente in evidenza, or è più di un secolo e mezzo, da Marx ed Engels, là dove denunciavano come un errore il fatto di concepire, tramite un rovesciamento ideologico, il diritto come un sistema chiuso, coerente e autosufficiente, sì da recidere i suoi legami con le relazioni sociali reali o, addirittura, da invertire il rapporto che con queste intercorre.

Questa inversione logica ha trovato la sua massima espressione nel “positivismo giuridico”, vale a dire in quel complesso di posizioni teoriche, peraltro tra loro diverse e anche contraddittorie, che considera il diritto come diritto positivo, in quanto posto dalla volontà umana e più specificamente dal “legislatore”, richiamando in modo netto la scissione tra il diritto e la morale, da un lato, (proprio in questo senso il positivismo giuridico ha inteso, peraltro meritoriamente, contrapporsi al giusnaturalismo) e tra le regole giuridiche e le altre regole sociali, dall’altro lato. In questo orientamento di pensiero, che, per quanto criticato sotto diversi profili e ormai da considerarsi assai fragile dal punto di vista della riflessione scientifica, rappresenta tuttora il paradigma più diffuso tanto nella cultura giuridica interna quanto in quella esterna, sono confluite diverse matrici storicamente individuabili e, in primo luogo, l’esigenza dello Stato moderno di affermare la propria piena sovranità anche nel campo giuridico, del quale si è arrogato il monopolio sia per quanto attiene alla produzione delle norme giuridiche sia per quanto attiene alla loro applicazione, in ossequio a un principio monistico. Le cose, come vedremo più avanti a proposito del cosiddetto “pluralismo giuridico”, non stanno certamente più così, posto che mai lo siano state, e il monismo positivistico è andato rivelando il suo carattere eminentemente ideologico.

La pretesa dell’ideologia monistico-positivistica del diritto è stata quella di giustificare l’asserzione che il diritto positivo rappresenta l’unico ordinamento giuridico valido, almeno per quanto attiene all’ambito di competenza, lasciando spazio, magari assai ampio, ad altre forme normative, purché le stesse, non qualificandosi come giuridiche, non interferissero col diritto positivo e soprattutto non ne ponessero in questione la presunta supremazia e la presunta esclusività. Anche la scissione tra il diritto e la morale, operata dal positivismo giuridico, non può essere intesa solamente come la pretesa di laicità dello Stato sovrano che rifiuta l’ipoteca religiosa, bensì anche come la conseguenza della necessità, dettata dalla pretesa di esclusività, che la sfera pubblica potesse giustificare l’attribuzione di spazi di normatività alla sfera privata là dove non fosse in grado di garantirne la subordinazione alla sfera pubblica.

In omaggio a tale orientamento monistico-positivistico del diritto, alle norme giuridiche sono stati e ancora vengono attribuiti caratteri che esse in realtà non possiedono, o possiedono solo in parte, e si è giunti a ritenere che tali caratteri siano loro esclusivi, sì da costituire i tratti peculiari che distinguono tali norme rispetto alle altre norme sociali.

Per fare un unico esempio, però alquanto significativo, si è affermato che le regole giuridiche, anche considerate nel loro complesso, sarebbero caratterizzate dalla razionalità, intesa nella sua accezione di coerenza e non contraddittorietà interna, al contrario delle altre norme sociali che sarebbero incoerenti e contraddittorie. Tale affermazione è dettata dall’idea che sarebbe plausibile ritenere che un ordinamento normativo sociale possa raggiungere i suoi scopi e svolgere la sua funzione anche in presenza di un certo livello d’incoerenza interna, mentre non lo sarebbe ritenere, al contrario, che ciò possa valere per un ordinamento giuridico, il quale, per funzionare, dovrebbe evitare contraddizioni interne e proporre o imporre disposizioni di comportamento, non solamente le più chiare, ma anche univoche.

Semplici osservazioni suggeriscono, tuttavia, che le cose potrebbero andare anche esattamente al contrario. Per quanto attiene alle norme sociali diverse dal diritto, infatti, apparirebbe ben strano che un uso, proprio perché è un uso, o una regola della buona educazione, proprio perché è tale, si contraddicano e consentano comportamenti diversi: se, in certe circostanze, bisogna togliersi il cappello per salutare, non è possibile rispettare le regole della buona educazione nel loro complesso tenendosi il cappello in testa e, d’altro canto, è del tutto probabile che una regola della buona educazione sia conforme anche all’uso e al costume, sicché, dunque, tra le regole sociali di un certo ordinamento normativo sociale e tra gli stessi ordinamenti normativi sociali è riscontrabile una certa coerenza. Per ciò che concerne le regole giuridiche, viceversa, è quanto meno piuttosto frequente – e tanto più lo è quanto più una collettività è complessa e il suo ordinamento giuridico è complesso – che una regola sia incoerente con un’altra e anzi la contraddica. Tant’è vero che, negli ordinamenti giuridici che mostrano un certo livello di complessità, sono state elaborate regole, anche alquanto sofisticate, al fine di consentire il superamento dei conflitti, vale appunto a dire le contraddizioni, tra le regole; e non vi sarebbe stata una ragione per farlo se non vi fosse stata la consapevolezza del rischio, almeno potenziale, che siffatti conflitti possano sorgere. Si pensi, con riferimento all’ordinamento italiano, alla cosiddetta “gerarchia delle fonti”, per cui le disposizioni recate da un certo tipo di regola prevalgono su quelle recate da un tipo di rango inferiore (art. 1 delle disposizioni preliminari al Codice civile); al principio che la legge successiva abroga tacitamente la legge precedente, almeno per la parte con quella incompatibile (art. 15); o al principio che la legge particolare deroga alla legge generale. Da un punto di vista formale, l’ordinamento riacquista in tal modo una sua apparente coerenza, ma dal punto di vista sostanziale e concreto le cose stanno diversamente.

E meglio ce ne accorgiamo se volgiamo l’attenzione non più alle regole in se stesse, ma alla loro interpretazione e alla loro applicazione, sia da parte degli operatori del diritto sia da parte dei destinatari stessi delle norme, entrambi chiamati a interpretarle e a orientare i comportamenti propri o altrui in base a tale interpretazione. La contraddittorietà delle scelte interpretative è fenomeno ben noto, non legato, come si potrebbe pensare, solamente all’oscurità dei testi normativi, la quale a determinare tale fenomeno certamente concorre. Per questa ragione, anche in questo caso è stato elaborato un complesso di norme che consenta di ristabilire un equilibrio almeno formale tra le diverse scelte. Ogni ordinamento giuridico complesso prevede la gerarchia delle decisioni e il meccanismo dei gravami, per cui contro la decisione di un giudice di prima istanza è possibile il ricorso a un giudice superiore la cui decisione, se difforme da quella del primo, prevarrà. Si tratta pur sempre di una finzione, giacché è evidente che le regole esistenti giustificano entrambe le interpretazioni, sicché, al fine di evitare ogni perplessità formale, si è fatto ricorso al concetto di “cosa giudicata”, per cui, esaurita ogni possibilità di ricorso, la decisione finale rimane inattaccabile, e la verità accertata, che è una semplice verità processuale, viene considerata verità storica e, come tale, inattaccabile, salvo casi eccezionali che consentono gravami eccezionali (in proposito, un esempio che chiarisce ogni dubbio è rappresentato dal giuramento, istituto giuridico per cui il giudice deve decidere in conformità al tenore del giuramento, anche se fosse certo, per altra via, che la dichiarazione fatta sotto giuramento è falsa, salve le conseguenze del falso giuramento).

Che si tratti di meccanismi fittizi volti al perseguimento dello scopo dell’univocità delle decisioni giudiziarie e della definizione delle controversie è, ancora, mostrato dall’esistenza delle cosiddette “corti di legittimità”, come per esempio la nostra Corte di Cassazione, chiamate, secondo una funzione detta “nomofilattica” (vale a dire, di garanzia delle leggi), a individuare l’esatta interpretazione delle norme giuridiche quando su tale esatta interpretazione vi sia dubbio o controversia; dubbi e controversie che non solamente l’oscurità, ma soprattutto la contraddittorietà delle norme provoca. La questione appare tanto più evidente quando si pensi ai cosiddetti “mutamenti d’indirizzo giurisprudenziale” (vale a dire, cambiamenti dell’interpretazione della medesima o delle medesime regole giuridiche) che la Corte stessa attua con grande frequenza.

Insomma, già il fatto che l’interprete, non importa se sia un operatore del diritto o un semplice destinatario delle norme, sia chiamato a interpretare le regole e anzi a selezionare, tra le diverse regole che potrebbero attagliarsi o riferirsi al caso in questione, quelle più pertinenti o magari quelle più utili al soddisfacimento del proprio o del...

Indice dei contenuti

- Premessa

- Capitolo primo L’origine e la natura delle regole giuridiche

- Capitolo secondo Le funzioni sociali del diritto

- Capitolo terzo Le regole giuridiche e i valori

- Conclusioni

- Bibliografia essenziale