Capitolo primo.

La delocalizzazione

La prima risposta alla crisi, divenuta ben presto una delle principali strategie della ristrutturazione capitalista, consistette in una sempre più decisa delocalizzazione produttiva in paesi dove era possibile impiegare manodopera a basso costo e valersi di altre condizioni di sfruttamento, in assenza di leggi protettive del lavoro e di tutele sindacali. Generalmente, in quei paesi si era abbastanza svincolati anche da altre regole, ad esempio, di protezione ambientale, nonché da oneri fiscali e simili.

La delocalizzazione di parti o cicli dell’attività produttiva all’estero e gli investimenti in nuove attività effettuati in altri paesi non erano certo un fatto nuovo nei rapporti economici internazionali.

La maggior parte di questi movimenti di capitali si svolgeva tra i paesi più sviluppati. Tra loro, infatti, v’erano rapporti storici di interazione nelle attività produttive basati non solo su una fisiologica competitività, ma anche su accordi di collaborazione, su complementarità e specializzazione della produzione in determinati settori e comparti. Si aggiungano gli interscambi commerciali, le transazioni finanziarie e quant’altro.

Anche di fronte ad una forte crisi recessiva tali rapporti continuarono e, in una certa misura, si rafforzarono. Senonché, nonostante le possibilità d’investimento che gli altri paesi economicamente più sviluppati consentivano, anch’essi erano investiti dalla stessa crisi; sicché i margini d’iniziativa si facevano più stretti e la competizione diveniva più acuta. La situazione indusse, quindi, le imprese dell’area euro-atlantica e del Giappone a spostare parte delle proprie attività e degli investimenti in paesi meno sviluppati che potevano offrire i vantaggi di bassa remunerazione e maggiore sfruttamento del lavoro, oltre all’assenza o quasi di altri condizionamenti normativi.

Il fenomeno acquistò dimensioni via via più importanti nel corso degli anni ’80 e fino a tutto il primo decennio del 2000.

In quei trent’anni, la delocalizzazione si intrecciò ancor più strettamente con l’automazione tecnico-produttiva e con la sempre più vincolante finanziarizzazione del capitale. Le interazioni e gli esiti che così si svilupparono concorsero, in effetti, a disegnare una nuova geografia economica, quella che usualmente facciamo coincidere con il cosiddetto fenomeno della “globalizzazione”.

Per questo motivo è molto utile approfondire andamenti e dinamiche della delocalizzazione quale si dispiegò nella seconda fase.

Ci varremo, a questo scopo, di fonti molto significative e probanti come i dati sugli investimenti diretti all’estero forniti dall’Ocse (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, in inglese Oecd), dall’Unctad (United Nations Conference on Trade and Development) e da altre istituzioni economiche internazionali, e generalmente indicati con la sigla Fdi (Foreign Direct Investments).

Sotto la voce Fdi le nostre fonti catalogano solo gli investimenti fatti all’estero da imprese o altri investitori di un determinato paese destinati all’impianto o allo sviluppo di attività produttive durevoli e rispetto alle quali gli investitori si riservano la capacità di gestione e di verifica dei risultati ottenuti, sia che lo facciano attraverso un controllo superiore al 50%, sia che lo facciano attraverso quote di partecipazione minori, ma non inferiori al 10% e comunque in grado di assicurare loro la possibilità di intervento nelle decisioni.

Possiamo avere un’idea più consistente e adeguata dell’ammontare degli investimenti all’estero se prendiamo in considerazione gli stock: ovvero il totale degli investimenti effettuati all’estero al termine di un anno, ma tenendo conto anche degli investimenti precedenti e comprendendo non solo i dividendi, ma anche i guadagni reinvestiti, nonché le aggiunte di capitali alle dotazioni delle imprese subordinate, affiliate e alle filiali residenti all’estero da parte delle imprese e di altri investitori residenti nel paese di riferimento.

È importante sottolineare che nella classificazione degli investimenti diretti all’estero (Fdi), le fonti Ocse e Unctad cui facciamo riferimento escludono tutte le operazioni e gli impieghi finanziari che non si traducono in un investimento connesso ad un’attività produttiva durevole nel tempo con un’incidenza diretta nell’economia reale e che non comportino, quindi, profitti produttivi e creazione di posti di lavoro. Pertanto, fuoriescono dalla catalogazione tutte le transazioni finanziarie di tipo speculativo, che riguardino titoli derivati, debiti cartolarizzati e, in generale, operazioni tra istituti correlati.

Queste considerazioni sono significative per renderci ragione del fatto che le catalogazioni e le misure fornite dalle statistiche relative ai Fdi riguardano i vari tipi di delocalizzazione di attività produttive all’estero.

Attraverso l’analisi degli incrementi nel tempo, delle direzioni geografiche e delle destinazioni di settore degli investimenti diretti all’estero ci proponiamo di dimostrare come i motivi di fondo della delocalizzazione non sono sostanzialmente cambiati nella ristrutturazione capitalistica che stiamo esaminando in riferimento al periodo 1980-2012. Anzi, potremo constatare che la spregiudicatezza e la determinazione nel raggiungimento degli obiettivi del massimo sfruttamento e profitti da parte delle imprese e degli investitori protagonisti della delocalizzazione si sono viepiù accentuate.

Questi motivi furono fin dall’inizio e restano essenzialmente quelli della ricerca di manodopera a basso costo, di condizioni generali di supersfruttamento garantite da livelli di arretratezza di paesi più poveri, nonché da legislazioni ed attività di controllo dei paesi ospiti molto più concessive e meno rigorose in termini fiscali, di tutela del lavoro e di protezione dell’ambiente. Tutto ciò non ha fatto che incoraggiare ulteriormente le scelte strumentali e spregiudicate fatte dalle imprese e da altri investitori dei paesi più sviluppati che hanno praticato sempre più frequentemente la via della delocalizzazione delle loro attività produttive.

Trattando di questo e degli altri fenomeni concorrenti alla ristrutturazione dell’economia internazionale ci riferiremo principalmente ai cinque paesi più sviluppati dell’area euro-atlantica, vale a dire, Francia, Germania, Gran Bretagna, Italia e Stati Uniti. Ma sarà necessario occuparci anche dei paesi emergenti o in via di sviluppo con i quali i paesi centrali del capitalismo storico hanno avuto rapporti significativi nel trentennio 1980-2012 e che sono stati in varia misura partecipi della ristrutturazione del capitalismo contemporaneo.

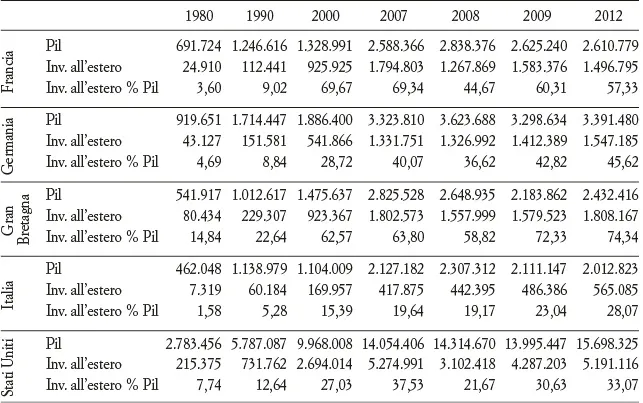

Se consideriamo gli stock, ovvero l’ammontare complessivo degli investimenti fatti all’estero dai paesi più sviluppati, a partire dal 1980, vediamo che la loro entità crebbe notevolmente nel corso degli anni ’80 e in maniera ancor più rilevante negli anni ’90, assumendo un andamento addirittura galoppante negli anni 2000, come si può vedere dalle cifre assolute e dalle percentuali indicate nella tabella 5.

I dati già citati in cifre assolute, ma soprattutto le percentuali in rapporto al Pil dimostrano inequivocabilmente che il fenomeno della delocalizzazione ha costituito la spinta propulsiva più forte nello sviluppo economico dei paesi a capitalismo maturo nell’ultimo trentennio.

Tabella 5*. Pil nominale e somme degli investimenti all’estero in milioni di Usd e in percentuale del Pil

* Il riferimento al Pil nominale è dovuto al fatto che la fonte calcola in base ad esso la percentuale degli investimenti all’estero.

Fonti: Unctad Stat, Nominal and real GDP, total and per capita, annual, 1970-2012 (http://unctadstat.unctad.org/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=96); Unctad Stat, Inward and outward foreign direct investment stock, annual, 1980-2012 (http://unctadstat.unctad.org/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=89).

Infatti, in Francia l’ammontare degli stock, ovvero del complesso degli investimenti effettuati all’estero, che nel 1980 era pari al 3,6% del Pil, continuò a crescere e, dopo una relativa flessione nel 2008, si è attestato tra il 60 e il 57% nel 2009 e 2012. Il che significa, puramente e semplicemente, che ben più della metà delle ricchezze di uno dei paesi più sviluppati d’Europa era ed è indirizzata in investimenti all’estero e realizzata attraverso questi investimenti.

Il caso tedesco non è meno eloquente. Infatti, le somme degli investimenti all’estero della Germania furono pari all’4,7% del Pil nel 1980 e sono diventate quasi 10 volte maggiori con il 45,6% nel 2012. Quindi, anche nel caso della Germania, che pure ha conosciuto nel periodo più recente un particolare impegno nelle politiche industriali, energetiche e commerciali, il rapporto tra investimenti diretti all’estero e prodotto interno lordo è continuato a crescere anche negli ultimi anni.

Pure nel caso italiano, sempre tenendo presente il rapporto di scala tra la forza economica complessiva dei paesi di cui stiamo parlando e il volume di investimenti da essi realizzati all’estero nella produzione di beni e servizi di vario genere, l’andamento è affatto confrontabile perché dall’1,6% del Pil del 1980 si è passati ad una cifra che, anche in Italia, è divenuta quasi 20 volte maggiore, raggiungendo il 28% ...