I. Introduzione

1. Una premessa

In coincidenza con periodi di forte espansione capitalistica e delle correlate turbolenze del mercato del lavoro internazionale, il nostro paese ha conosciuto due grandi cicli migratori, l’uno compreso grosso modo tra il 1870 e il 1920 e l’altro tra il 1946 e la crisi petrolifera del 1973. Mentre, però, il primo è stato scandagliato in lungo e in largo da una folta pattuglia di studiosi che hanno ormai riempito intere biblioteche, non si può certo dire altrettanto per il secondo, che risulta a tutt’oggi, salvo qualche pregevole eccezione, assai poco esplorato. La storiografia e le scienze sociali italiane condividono questa omissione con la comunità scientifica internazionale e ambedue in questi ultimi anni hanno dedicato un’attenzione sempre maggiore all’odierna immigrazione dai paesi extraeuropei. La mole dei problemi suscitata da quest’ultima e la sua costante attualità tendono a monopolizzare il campo della ricerca.

Ma tutto ciò non sembra un buon motivo per trascurare la mobilità precedente. Anzitutto, per l’impressionante numerosità degli espatri e in secondo luogo, ma questa sembra piuttosto la ragione principale, perché l’emigrazione consente di gettare uno sguardo obliquo, e perciò specialmente rivelatore, sulla realtà storica, politica e sociale.

Fissiamone intanto alcune coordinate fondamentali. Tra il 1946 e il 1976, hanno abbandonato la penisola esattamente 7.447.370 individui, ma basta un colpo d’occhio per cogliere una densità molto diversificata, a chiazze, e una sorta di rincorsa tra Nord e Sud. Si sono infatti mosse per prime le regioni settentrionali, distanziando di parecchie lunghezze le meridionali, che, all’incirca dal 1961, hanno riguadagnato il terreno perduto fino a soverchiare le altre. In cima alla graduatoria troviamo il Triveneto: nel primo quindicennio postbellico a quota 949.093, e in quello successivo il totale delle partenze segna 1.346.518, con un incremento del +41%; mentre la Lombardia – altra regione ad alta mobilità – passa da 292.156 a 475.799 unità, con +62%. Viceversa, nel Sud, la Campania scatta da 495.591 a 936.561 (+88,9%), la Calabria da 420.525 a 752.372 (+78,9%) e, infine, la Sicilia da 427.251 a 785.056 (+83,7%)1. Insomma, il Nord perde slancio a favore delle regioni meridionali più popolose.

Benché, dunque, la mobilità estera del trentennio abbia più che interagito con quella interna, altrettanto imponente, questo andamento ha riprodotto assai da vicino la mappa regionale e la cronologia migratoria postunitaria: prima il Nord e poi il Sud, fino a scambiarsi le parti con un crescendo dell’uno parallelo al declino dell’altro2.

Le coincidenze richiedono comunque una spiegazione. Che potrebbe rinviare alla similitudine dei due momenti della storia italiana, al carattere fondatore di entrambi: la nascita dello Stato nazionale e la ricostruzione dalle rovine del ventennio fascista e della guerra. Aperto un nuovo capitolo, la società reagisce secondo modalità già collaudate.

Se guardiamo alla politica, si può convenire sul 1861, è difficile però considerare anche il 1946 un anno zero. La rapidità con cui Nord-est e Lombardia smaltiscono all’estero una forza lavoro esuberante e, per contro, lo spopolamento dapprima graduale e poi sempre più tumultuoso del Meridione sembrerebbero dire che, a distanza di parecchi decenni, problemi, disparità e soluzioni sono cambiati soltanto di qualche virgola.

Viceversa, scadenzati come sono dalle due grandi guerre, i contesti storici appaiono dirimenti e segnati da profonde diversità; la prima ondata migratoria si chiude con una vittoria, pur «mutilata», mentre la seconda ondata esordisce recando il peso della sconfitta. Agli antipodi il ruolo dello Stato, osservatore neutrale fino al primo quindicennio del Novecento, promotore zelante e vorace in età repubblicana. E diversa anche la disponibilità delle mete: preclusi per sempre gli Stati Uniti, a suggellare la fine del sogno, e oscillanti tra il sì e il no, tra il vorrei ma non posso e il potrei ma non voglio degli altri. E affatto inusitati il riequilibrio dei livelli salariali transnazionali e il giro di vite imposto alle rimesse dagli stati ospiti, a mutare radicalmente il significato e le prospettive di questa emigrazione minimizzandoli perfino nell’immaginario collettivo.

La chiave di volta sta invece nel rapporto col mercato internazionale e nel suo stesso andamento, nell’ingresso a vele spiegate in quest’ultimo dopo l’unificazione nazionale e dopo la lunga strettoia culminata nella seconda guerra mondiale. Con l’avvertenza però che liberismo e protezionismo non sono mai scelte univoche, che l’uno non esclude l’altro, anche in fatto di emigrazione.

Se dunque – e malgrado tutto – la mappa dell’offerta italiana di manodopera ha conservato grosso modo i suoi tratti originari, lo stesso discorso non può farsi per la domanda. L’autoeliminaziome degli Stati Uniti e l’affacciarsi di nuovi paesi avevano, in poco più di un ventennio, profondamente modificato il mercato internazionale e dilatato i suoi confini.

Il protagonismo statuale sparigliò la morfologia migratoria. Fin quando l’iniziativa venne lasciata ai singoli, questi si distribuivano tra abbandoni definitivi e assenze temporanee, anche se i ripensamenti erano pane quotidiano. Ma dopo il 1945 le cose si complicarono e questa alternativa venne relegata tra le quinte: l’emigrazione individuale venne affiancata dall’emigrazione assistita, frutto di accordi interstatuali e rigorosamente contingentata.

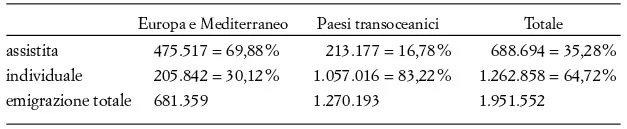

Inutile dire quanto problematica sia la costruzione di dati disaggregati; senza scendere su questo insidioso terreno, mi limiterò alle cifre globali del decennio 1946-1956.

Da queste già emerge una netta discrepanza tra l’area europea, a prevalente emigrazione assistita, e i paesi transoceanici dove domina l’emigrazione individuale. E va sottolineato il notevole scarto percentuale (34,91%) tra la prima e i secondi.

Tipologia migratoria 1946-1956

Fonte: Archivio Storico Associazione cristiana lavoratori italiani, Segreteria nazionale, b. 218, Tabelle statistiche.

A completare questa prima ricognizione, è bene considerare anche l’ammontare dei rimpatri: su un totale di 382.552 unità, 153.947 (22,5%) riguardano i paesi europei e mediterranei, 228.605 (17,1%) i paesi transoceanici.

Il gettito maggiore proviene dall’emigrazione assistita.

Qualcosa va infine detta sul discredito politico e militare che accompagnò il dopoguerra italiano, un aspetto in genere taciuto per una malintesa, e sorprendente, carità di patria, o meglio per l’abitudine di tenere separata la storia dell’emigrazione dalla storia nazionale3, e che ricadde da subito sulle spalle degli immigrati. I paesi vincitori furono anche le mete più ricorrenti.

La divisione del mondo tra vincitori e vinti fece anche, grosso modo, da spartiacque tra la domanda e l’offerta di braccia; gli italiani ne pagarono forse il prezzo più alto. Non la povertà e il primitivismo raccontati dal cinema e in tante rievocazioni autobiografiche, ma la soggezione, complice o imbelle, a un regime odioso, la codardia e la scelta voltagabbana di un paese allo sbando, l’inettitudine di un esercito votato alla sconfitta: fu questo il fardello che gli italiani non si scrollarono mai del tutto di dosso.

Le fonti tutte italiane utilizzate per questo lavoro non sono mai troppo esplicite al riguardo, ma l’idea che si ricava dai rapidi accenni non lascia dubbi in proposito.

2. All’insegna della continuità

Secondo una diagnosi consolidata, il ventennio interbellico si svolse all’insegna della stasi migratoria, una sorta di latenza collegata al tracollo dell’economia internazionale. Ricerche recenti hanno gettato una nuova luce anche su questa fase. Lo storico americano Gary Cross, ad esempio, insiste, e con buone ragioni, nel disseppellire da una colpevole rimozione l’importanza dell’immigrazione oltr’Alpe in questi anni. Avvisaglie significative ne erano già emerse durante la prima guerra mondiale, e proprio con l’accordo italo-francese del 1917. Nel primo dopoguerra, la Francia avrebbe immediatamente ereditato dagli Stati Uniti, dal 1924 asserragliati in un isolazionismo estremo, il ruolo di Mecca dell’emigrazione europea4. Anche quando la retorica fascista, agitando l’orgoglio nazionale, pretese di decretare la fine dell’emigrazione, gli italiani non se ne dettero per intesi e non cessarono di spostarsi, verso la Francia.

Prima di allora, lo Stato italiano non si era discostato di una virgola dal solco del laissez-faire – bisognerebbe aggiungere che, visti e considerati i massicci interventi a sostegno dell’industria nascente, il disimpegno dall’emigrazione era l’unica scelta, o una delle poche, coerentemente liberale. E aveva guardato con crescente stupore e comprensibile compiacimento alla pioggia d’oro delle rimesse che, senza contropartite di sorta, avevano contribuito in misura sostanziosa allo sviluppo economico nazionale. Facendo tesoro di quest’esperienza e tramontata l’era dell’astensionismo, lo Stato fascista ritenne di potersi aggiudicare il controllo politico dell’esportazione di manodopera al fine di massimizzarne i vantaggi.

Nella ricostruzione di Cross, tale proposito si rivelò pressoché fallimentare; rimesse dalla Francia ne arrivarono pochine e i reiterati appelli patriottici a tempestivi rimpatri caddero anch’essi nel vuoto.

Sembrerebbero così ben identificate le premesse della politica migratoria dello Stato repubblicano. Epperò a uno sguardo più attento – senza per questo invalidare la tesi dello storico americano, e per quanto sconcerto ne possa scaturire –, una contiguità ancora maggiore trapela piuttosto dalla vicenda dell’emigrazione italiana in Germania tra il 1938 e il 1943, riesumata con grande rigore e ricchezza documentale da Brunello Mantelli già parecchi anni or sono5.

La condizione di eccezionalità in cui questa ebbe a collocarsi è fuori discussione e non mette conto soffermarvisi; pure, i punti di contatto col fenomeno migratorio postbellico, questa volta a tutto campo e in un contesto economico-politico affatto mutato, non mancano: la stipula di accordi bilaterali interstatali e la consegna agli apparati burocratici istituzionali della programmazione dei flussi di manodopera, la condizione di inferiorità del paese esportatore – più pesante, certo, trattandosi del regime nazista –, le modalità di gestione delle rimesse; altri aspetti avremo modo di analizzare oltre.

Colpisce, soprattutto, la politica delle rimesse, un’innovazione che non sarebbe caduta nel dimenticatoio, destinata a diventare in seguito uno degli snodi più critici.

Com’è noto, al tempo della prima emigrazione, le rimesse erano servite a riequilibrare la bilancia dei pagamenti e ad accumulare la valuta pregiata necessaria all’acquisto di materie prime al netto delle esportazioni.

Perciò, quando la Germania, ben provvista di combustibile, cominciò a ritrovarsi a corto di manodopera e a pretenderla dall’alleato, questo prese la palla al balzo e avanzò la proposta di barattare uomini con carbone. In tal modo, lo Stato italiano si sarebbe assicurato la convertibilità preventiva della valuta estera.

Il doppio movimento marchi-carbone non fu lasciato ad una mera operazione contabile: a regolamentarlo intervenne un accordo di clearing inteso a pareggiare entrate e uscite senza scambio di moneta. A prescindere dagli svantaggi che secondo Mantelli, e ad onta delle apparenze, ne derivarono per l’Italia, in costante credito di braccia, interessa qui rammentare che – com’è ovvio – la fame di carbone si ripropose tale e quale nell’immediato dopoguerra e che la soluzione adottata dai governi repubblicani – salva restando, s’intende, la mutata identità dei partner – fu in tutto identica a quella perseguita dal trascorso ...