eBook - ePub

Gli anni di Genova

- 276 pagine

- Italian

- ePUB (disponibile su mobile)

- Disponibile su iOS e Android

eBook - ePub

Informazioni su questo libro

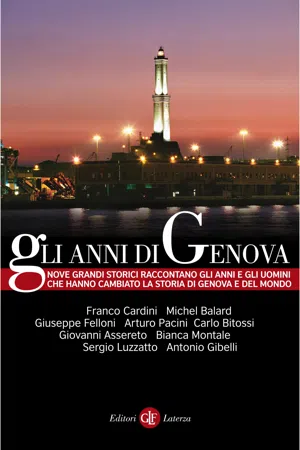

Nove grandi storici raccontano gli anni e gli uomini che hanno cambiato la storia di Genova e del mondo.Dalle crociate al trattato di Ninfeo, dalla fondazione del Banco di San Giorgio alla congiura Fieschi, dalla sfida al regno di Francia all'eroico moto di popolo contro gli austriaci, dalla rivolta contro i Savoia ai funerali di Mazzini, fino al dibattito sull'interventismo alla vigilia della prima guerra mondiale.

Domande frequenti

Sì, puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento dalla sezione Abbonamento nelle impostazioni del tuo account sul sito web di Perlego. L'abbonamento rimarrà attivo fino alla fine del periodo di fatturazione in corso. Scopri come annullare l'abbonamento.

No, i libri non possono essere scaricati come file esterni, ad esempio in formato PDF, per essere utilizzati al di fuori di Perlego. Tuttavia, puoi scaricarli nell'app Perlego per leggerli offline su smartphone o tablet. Per maggiori informazioni, clicca qui.

Perlego offre due piani: Essential e Complete

- Essential è l'ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un'ampia gamma di argomenti. Accedi alla libreria Essential, che include oltre 800.000 titoli di comprovata qualità e bestseller in vari settori, tra cui business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce standard per la sintesi vocale.

- Complete: perfetto per studenti e ricercatori esperti che necessitano di un accesso completo e illimitato. Accedi a oltre 1,4 milioni di libri su centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specialistici. Il piano Complete include anche funzionalità avanzate come la sintesi vocale premium e l'assistente di ricerca.

Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 1.000 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Per maggiori informazioni, clicca qui.

Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Per maggiori informazioni, clicca qui.

Sì! Puoi utilizzare l'app di Perlego su dispositivi iOS o Android per leggere quando e dove vuoi, anche offline. È perfetta per gli spostamenti quotidiani o quando sei in viaggio.

I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.

I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.

Sì, puoi accedere a Gli anni di Genova di Franco Cardini,Sergio Luzzatto,Giovanni Assereto,Michel Balard,Giuseppe Felloni,Arturo Pacini,Carlo Bitossi,Bianca Montale,Antonio Gibelli in formato PDF e/o ePub, così come ad altri libri molto apprezzati nelle sezioni relative a Storia e Storia del XXI secolo. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.

Informazioni

Argomento

StoriaCategoria

Storia del XXI secolo1097. Genova e la prima crociata

di Franco Cardini

Una città, come ha detto il grande Roberto Sabatino Lopez, è anzitutto uno stato d’animo. Non bastano le mura, gli edifici pubblici – religiosi e civili – e quelli privati, le attività economiche. Un centro demico, grande o piccolo che sia, non è ancora civitas. Quel che «fa» la città è, si direbbe oggi con una parola in sé alquanto ambigua ma che va di moda, l’identità: cioè una comune e comunitaria visione del mondo. E bisogna rendersi conto con finezza e profondità quando, nella «lunga durata» (talora nella «lunghissima durata» delle nostre città mediterranee, spesso plurimillenarie), irrompono quelle «emergenze», cioè accadono quegli eventi e si elaborano quei valori che inducono una società di uomini e di donne la quale ha in comune una certa porzione di territorio, delle strutture abitative, dei legami familiari e solidaristici, delle tradizioni e degli interessi comuni, a «sentirsi città»; e non solo a organizzare il presente e a pianificare il futuro, ma anche a rileggere e a reinterpretare il passato alla luce di questo suo nuovo sentimento ch’è, esso stesso e di per sé, già in quanto tale un progetto.

Ecco perché può anche esser utile e legittimo, perfino necessario – ma non è mai sufficiente –, scrivere una storia cronologica e deterministica delle nostre città, trattandole alla stregua di quello che Oswald Spengler evoluzionisticamente pensava del «destino» delle civiltà, che nascono, fioriscono, maturano e si avvizziscono come piante.

Parliamo dunque di Genova e della sua storia. Che ha radici senza dubbio molto antiche, forse celto-liguri, certamente (come tutti sappiamo) romane; fu alleata di Roma nelle guerre annibaliche e principale porto della Gallia Cisalpina, quindi centro dominato dall’impero romano-orientale nell’età giustinianea e postgiustinianea, nel tentativo di ricostituzione dell’unità imperiale spezzata alla fine del IV secolo; poi centro controllato dai longobardi e forse tenuto un po’ in disparte al tempo dell’esperimento del regnum Italiae carolingio, tra VIII e primi del X secolo.

Ma, parlando di Genova per quel che fu, o che noi possiamo ricostruire che sia stato, non si sfugge alla comune logica di chiunque ripercorra vicende passate: di esse si finisce col parlare sempre e nella misura in cui riguardano il presente. È la legge enunziata dalla «Seconda considerazione inattuale» di Nietzsche, quella dedicata all’Utilità e il danno della storia per la vita: e non c’è «obiettività», non c’è metodologia storica che tengano. Noi non parliamo qui tanto della «Genova che fu», ch’è perduta per sempre e non sarà mai ricostruibile storicamente com’era: parliamo di «Genova per noi», di quel ch’è diventata anche nella riflessione storica dei suoi studiosi e nell’idea diffusa dei suoi cittadini, quella che tutti noi possiamo verificare contemplando una volta di più la facciata affrescata di Palazzo San Giorgio, quella «nobile», a ovest, che guarda il porto antico e il mare: dove l’effigie dorata di Guglielmo Embriaco, il «Testadimaglio» – una versione «economica» di quella che avrebbe dovuto essere una costosissima statua in bronzo1 –, mostra trionfalmente la più santa e prestigiosa delle sue prede, il «Sacro Catino di Cesarea»2. Il Testadimaglio del mito cittadino, che tanto ha inciso sull’elaborazione identitaria genovese, non è opposto o alternativo alla realtà storica3. Della storia il mito fa sempre parte integrante: è storia esso stesso.

Qualcuno continua a parlare di quelli del cosiddetto «Medioevo» come di «secoli bui»: che senza dubbio non furono tali ma che, se e quando e nella misura in cui lo furono, tali furono anzitutto e soprattutto in quanto ci fa difetto, per adeguatamente illuminarli, la luce d’una documentazione archeologica e storica che in effetti purtroppo manca o è comunque carente. Ma è in quei secoli «bui», nel «buio» della Genova carolingia e postcarolingia, che bisogna guardare se vogliamo comprendere meglio quel ch’è accaduto più tardi. Un «buio» brulicante di umanità e di attività, nel quale fermentano e proliferano le premesse climatiche, ambientali, demografiche, geo-storiche e socio-religiose della futura e in apparenza repentina «esplosione» civile e culturale.

Le tenebre paiono in effetti d’un colpo diradarsi, come appare in certe fredde mattine quando Istanbul, vista dal mare, si libera ad un tratto della spessa cortina di nebbia che fino a un istante prima la nascondeva e – come splendidamente la descrive Edmondo De Amicis in una magistrale pagina dei suoi diari di viaggio – trionfa nell’inatteso sfolgorar delle sue cupole d’oro e d’argento. Ma Genova, al pari d’Istanbul, non nasce affatto d’un tratto, come Atena tutta armata dalla testa di Zeus.

Il momento magico del suo emergere dalla bruma dei secoli bui non è né il 1097, che qui celebriamo come anno di partenza delle galee cerulee che avrebbero solcato il mare fino a condurre i genovesi sotto Antiochia, né il 1099, che li vide coprotagonisti della conquista euro-occidentale di Gerusalemme (la «prima crociata», come si è abituati a dire), né il 1101, che assisté alla presa di Cesarea di Palestina, né infine il 1109, in cui essi s’impadronirono di Jebail, cioè di «Gibelletto», poi diventata feudo oltremarino d’una grande famiglia appartenente alla cerchia dei maiores cittadini. Parleremo, certo, di questo glorioso dodicennio: e ne parleremo come fase centrale e fondamentale d’un più lungo periodo, grosso modo dalla metà dell’XI a quella del XII secolo, che vide la città ingrandirsi, fortificarsi, cingersi di nuove mura e acquisire sia una decisa configurazione socio-politica al suo interno, sia una precisa immagine nel contesto non solo italico, ma europeo e mediterraneo, che si andava profondamente rinnovando.

Ma è all’evento erratico ed enigmatico del 9354 che bisogna in prima istanza guardare. A quel furioso e crudele assalto saraceno che in quell’anno colpì Genova lucrando un ricco bottino in beni pregiati e in schiavi, e alla dura, immediata, rabbiosa rappresaglia che gli fece seguito. Ne parliamo con sicurezza poiché l’archivio della Genizah del Cairo e gli scrittori arabi confermano quell’assalto, portato contro una città ch’era non certo debole e povera, bensì al contrario già tanto ricca da apparire una più che appetibile preda in quanto porto di un entroterra padano-piemontese ben collegato alla Borgogna e alla Provenza, centro d’una certa importanza di smistamento di manufatti tessili e tappa di rotte navali che lo collegavano ad Alessandria e alle città costiere occitano-catalane in un tempo nel quale – diciamolo come l’avrebbe detto Arnold Toynbee – la «sfida» dell’offensiva corsara arabo-berbera andava affievolendosi in corrispondenza con l’esaurirsi della prima ondata offensiva musulmana e la risposta dei «franchi» e dei «latini» euro-occidentali, dopo la falsa partenza dell’impero carolingio e il frammentarsi della sua esperienza, si stava al contrario configurando con sempre maggior energia. La notizia dell’immediata ed efficace vendetta arriva invece da una cronaca più recente, quella tardo-duecentesca del domenicano e vescovo genovese Giacomo da Varazze: ed è significativa sul piano dell’elaborazione della coscienza identitaria cittadina, ma in sé appare un po’ sospetta.

Forse la Genova di quell’anno non aveva ancora la forza di replicare, in realtà, a un assalto saraceno. Ma esso è prova che la città, arroccata attorno al suo castrum alto sullo specchio delle acque marine, era già in grado d’interessare e magari perfino di preoccupare quelli ch’erano, allora, i quasi incontrastati signori del Tirreno, i corsari arabo-berberi provenienti dall’Africa settentrionale e dai nidi costieri iberici. Il colpo dovette esser grave, ma non tale da metterla in ginocchio: se è vero quel che appare dalle fonti, che cioè l’attività marinara e mercantile cittadina ne venne quasi immediatamente rafforzata. Non è certo un caso se pochi lustri dopo, nel 951, i due re d’Italia, Berengario e Adalberto, approvarono le consuetudines cittadine genovesi: un atto dal quale risulta chiaro come, all’interno della stretta città murata alta sul mare, il castrum tra Banchi e il colle di Sant’Andrea, si movesse un piccolo universo tanto religioso quanto laico e operassero anche parecchi forestieri. Il territorio italico nord-occidentale del tempo era inquadrato nelle tre marche arduinica, aleramica e obertenga, così chiamate dalle illustri schiatte principesche di esso rispettivamente titolari: ciascuna di loro, «con i prolungamenti verticali nell’Hinterland pedemontano e padano»5, favoriva i collegamenti con l’Europa e disponeva del suo rispettivo sbocco al mare con i tre porti di Ventimiglia, di Savona e di Genova. L’anno dopo, il 952, ci mostra attivo il primo vicecomes al quale gli Obertenghi – arroccati nelle loro fortezze tra Appennino e Lunigiana – affidarono la gestione cittadina dei diritti e delle prerogative marchionali: Ido, dal quale prendono avvio i tre orgogliosi rami principali dell’articolato lignaggio vicecomitale, originari tutti della Valpolcevera (di Manesseno, di Carmandino e delle isole). Ben presto i sepolcri delle famiglie vicecomitali si sarebbero affollati nella cattedrale-santuario di San Siro, pegno del nesso cultuale e martirologico che legava la sede diocesana suffraganea genovese a quella metropolitana di Milano e centro di un popoloso burgus portuale extramurario6, a ovest-nord-ovest del castrum e di quel che restava del reticolato stradale della città romana.

S’è detto che la notizia d’una rappresaglia genovese all’assalto del 935, fornitaci da Giacomo da Varazze, appare incerta e sospetta. Ma essa è probabilmente frutto dell’anticipazione di un fatto che nell’universo cittadino del tempo dovette lasciare una traccia profonda: la spedizione organizzata nel 972 dal duca di Aquitania contro il nido corsaro saraceno di Fraxinetum, vicino all’odierna Saint-Tropez, cui i genovesi presero parte organizzati appunto dai vicecomites degli Obertenghi. Il lasso di tempo tra 935 e 972 può essersi accorciato nella memoria cittadina della quale Giacomo è testimone: e, d’altronde, la vendetta è notoriamente un piatto che si mangia freddo.

Il debutto del ceto dirigente cittadino fu pertanto guerriero e marinaro, e in quanto tale agricolo per un verso – la terra rimaneva pur sempre la base sicura e concreta dei maiores, cui appartenevano tanto le famiglie vicecomitali quanto quelle degli advocati, i procuratori e tutori laici dei beni episcopali –, mercantile e cantieristico, quindi imprenditoriale, per un altro. Come in molti altri centri italici e non soltanto tali, le nascenti libertà cittadine si andavano catalizzando attorno alla curia diocesana, non senza tuttavia che una forte e costante tensione venisse a crearsi tra il vescovo e i suoi vassalli da una parte, le famiglie vicecomitali e i loro clientes dall’altra. Non si potrà mai insistere abbastanza, al riguardo, sul carattere saliente di un episodio del 1021: quando il vescovo Lanfranco II fece traslare le reliquie del protettore san Siro dal vecchio santuario a lui dedicato, al centro del popoloso burgus extramurario, nella nuova cattedrale di San Lorenzo.

Il gesto di Lanfranco ha un valore profondo. Le translationes delle reliquie da aree non difese ad altre, cinte da mura e sorvegliate da armati, erano state consuete già tra IX e X secolo per difendere quei sacra pignora da saccheggi e profanazioni: e certo il burgus era ancora privo di difese murarie. Il 1021, tuttavia, fu un anno del tutto speciale: proprio nel corso di esso, difatti, si concluse il conflitto che durava ormai da sei anni e che contrapponeva le alleate marinerie pisana e genovese al...

Indice dei contenuti

- Nota dell’editore

- 1097. Genova e la prima crociata

- 1261. Genova nel mondo: il trattato di Ninfeo

- 1407. La fondazione del Banco di San Giorgio

- 1547. La congiura Fieschi

- 1684. La repubblica sfida il Re Sole

- 1746. La rivolta antiaustriaca e Balilla

- 1849. Contro i Savoia

- 1872. I funerali di Mazzini

- 1915. Interventismo e cannoni

- Gli autori