- 160 pagine

- Italian

- ePUB (disponibile su mobile)

- Disponibile su iOS e Android

eBook - ePub

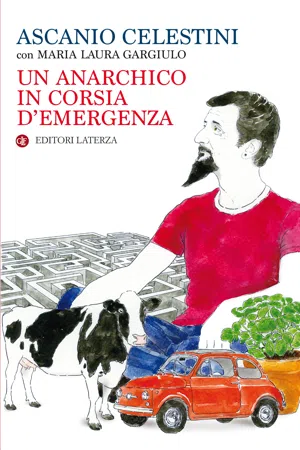

Un anarchico in corsia d'emergenza

Informazioni su questo libro

«Tutti vivono nella storia, anche se ne abitano solo la periferia.»

Ascoltare o leggere Ascanio Celestini oggi sembra un po' come guardare dall'alto un'autostrada a tre corsie piena di berline aerodinamiche e rimanere ipnotizzati da una piccola 500 del 1967 che procede per conto proprio.Protagonista della scena teatrale italiana, voce di coloro che non compaiono mai nelle storie ufficiali, Celestini è capace di ascoltare tante storie e distillarne una sola e collettiva.

Domande frequenti

Sì, puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento dalla sezione Abbonamento nelle impostazioni del tuo account sul sito web di Perlego. L'abbonamento rimarrà attivo fino alla fine del periodo di fatturazione in corso. Scopri come annullare l'abbonamento.

No, i libri non possono essere scaricati come file esterni, ad esempio in formato PDF, per essere utilizzati al di fuori di Perlego. Tuttavia, puoi scaricarli nell'app Perlego per leggerli offline su smartphone o tablet. Per maggiori informazioni, clicca qui.

Perlego offre due piani: Essential e Complete

- Essential è l'ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un'ampia gamma di argomenti. Accedi alla libreria Essential, che include oltre 800.000 titoli di comprovata qualità e bestseller in vari settori, tra cui business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce standard per la sintesi vocale.

- Complete: perfetto per studenti e ricercatori esperti che necessitano di un accesso completo e illimitato. Accedi a oltre 1,4 milioni di libri su centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specialistici. Il piano Complete include anche funzionalità avanzate come la sintesi vocale premium e l'assistente di ricerca.

Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 1.000 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Per maggiori informazioni, clicca qui.

Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Per maggiori informazioni, clicca qui.

Sì! Puoi utilizzare l'app di Perlego su dispositivi iOS o Android per leggere quando e dove vuoi, anche offline. È perfetta per gli spostamenti quotidiani o quando sei in viaggio.

I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.

I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.

Sì, puoi accedere a Un anarchico in corsia d'emergenza di Ascanio Celestini,Maria Laura Gargiulo in formato PDF e/o ePub. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.

Informazioni

Editore

Editori LaterzaAnno

2015eBook ISBN

97888581236211.

Il treno camminava piano

in mezzo alla campagna

Fermi al distributore di sigarette

Lo scrittore Giorgio Bassani dichiarava:

«Il passato non è morto [...], non muore mai, si allontana, bensì: ad ogni istante. Recuperare il passato dunque è possibile. Bisogna, tuttavia, se proprio si ha voglia di recuperarlo, percorrere una specie di corridoio ad ogni istante più lungo. Laggiù, in fondo al corridoio, soleggiato punto di convergenza delle nere pareti del corridoio, sta la vita, vivida e palpitante come una volta, quando primariamente si produsse. Eterna, allora? Eterna. [...]»1.

Una volta sono andato in gita ad Auschwitz. Una persona del Comune mi chiede: «Verresti in gita ad Auschwitz?»; rispondo: «In gita? A piglià il gelato ad Auschwitz?».

Però fu veramente una gita. Tre giorni.

Leggo il programma, e dico: «Ma che programma è questo?».

Primo giorno. Sistemazione in albergo e visita alla Sinagoga.

Secondo giorno. Visita ai campi di sterminio.

Terzo giorno. Shopping a Cracovia.

«Ma come shopping?».

«E sì, dopo quel clima tetro ai campi bisogna far svagare i ragazzi...».

Anche così, la gita comunque è stata interessante, soprattutto per una cosa, la visita ad Auschwitz e alla parte nuova costruita verso la fine della guerra, con tutte queste casette dentro. Dentro proprio... dove prima c’era il campo di sterminio.

Dico: «Porca miseria! carine eh? So’ casette semplici, quadrate, co’ le finestrelle...» e i ragazzi, gli studenti per i quali era stata organizzata la gita, me fanno: «Certo il campo de sterminio nun c’è più, però vedere i comignoli, le case... Insomma fa un po’ impressione vivere dentro Auschwitz!». A un ragazzo dico: «Se questa casa fosse costruita proprio sul confine?», e lui: «Che cambia?», e io: «E cento metri, mille metri, dieci chilometri dal confine? Qual è la distanza per poter vivere in maniera decente? Qual è la distanza da Auschwitz?».

Dunque, la memoria non è portare in salvo nel nostro mondo interiore qualcosa che è andato perduto; «memoria» dovrebbe invece essere il legame – come lo intendeva Rilke – con un’epoca dell’esistenza che ci è sempre appartenuta «ancor prima della nascita, quando ciò che oggi è mondo esterno era ancora mondo interno; quando non esisteva alcuno spazio esterno e dunque non esisteva neppure una frattura tra l’essere e lo spazio che l’accoglie, non esisteva separazione tra mondo interiore ed esteriore»2.

È così. Bisogna parlare delle cose che non esistono più, anche per capire che non è del tutto vero che non esistono più.

Una volta ho detto che «il racconto che faccio è un po’ come l’elogio funebre: è l’elogio di una persona che è scomparsa, ma per la quale è ancora possibile rimettere insieme tutti i pezzi»3.

La tua opera teatrale è fatta di ricerca sul campo, di crescita, di esperienza, di interviste e conversazioni. È un invito a entrare in una dialettica utile a restituire il senso a volte ruvido dei fatti, senza possibilità di concederci scappatoie e acuire, invece, un autocritico turbamento dell’anima, il solo, forse, in grado di rimettere in discussione tutto il nostro operato, passato e presente. Un’idea di memoria molto lontana da quella che si respira oggi nelle istituzioni e che ci illude di sanare ferite antiche.

È vero, negli ultimi anni abbiamo assistito a una trasformazione dell’idea istituzionale della memoria. Quando, nel 2000, ho debuttato con Radio clandestina, c’era una percezione completamente diversa della seconda guerra mondiale, dell’idea e del ricordo di quella guerra; molto diversa, anche retorica, in un certo senso. Quando la seconda guerra mondiale è finita, non se ne doveva parlare, perché in Italia c’era un conflitto ulteriore che non riguardava più la cacciata dello straniero, che è comunque stato un elemento ricorrente nella storia italiana degli ultimi due secoli: il problema era tutt’altro, ed era interno. Era chiedersi: «C’è stata o non c’è stata la guerra civile nel nostro Paese?». Partigiani ed ex partigiani rispondevano di no, affermavano di non aver sparato a tizio perché era italiano e gli stava antipatico, ma perché era fascista e il fascista stava col tedesco, era il tedesco che combattevano. Il conflitto si è presto trasferito nelle fabbriche e nel giro di pochi anni è stato liquidato: quel periodo di guerra civile o di liberazione è stato accantonato per diverso tempo fino a scomparire del tutto. In seguito, pian piano, è stato recuperato, un po’ come il Risorgimento repubblicano dopo la morte di Mazzini: i repubblicani, che erano considerati terroristi, messi in galera e ammazzati, alla fine sono diventati titolari di piazze, strade, vie, viali, scuole.

Per recuperare quel periodo della seconda guerra mondiale – della lotta partigiana così come è successo per il Risorgimento repubblicano – si è considerata solo la parte più affascinante, agiografica, quella con i partigiani che combattevano contro i nazisti, i partigiani che cantavano Bella ciao. Ma le vicende umane e politiche di quegli anni sono molto più articolate e raccontano di ragazzi sbandati dopo l’8 settembre e senza una visione ideologica, ma anche di quelli che se la formarono o ce l’avevano già.

C’era comunque in loro una rabbia rivoluzionaria...

Certo, e infatti mi riferisco a quelli che pensavano di fare la rivoluzione. Quelli che dopo il 25 aprile si tennero le armi in casa. Volevano un Paese diverso, non soltanto un Paese che non fosse fascista, soprattutto diverso da come l’Italia si prospettava. Ma di questo non si doveva parlare, delle armi che i partigiani tenevano in cantina o nascoste nel prato, e che continuarono a tenere lì per altri vent’anni. E così negli anni passati si è formata un’idea di memoria che è una sorta di memoria nostalgica, in cui il passato è migliore del presente. È banalmente quello che i vecchi dicono: «Eh! non ce stanno più i pomodori de ’na volta!», e che mi’ nonna diceva: «C’è tanta violenza oggi», e io ribattevo: «A’ nonna! Tu te sei fatta du’ guere mondiali, ’na guera coloniale, ’na guera mondiale è finita co’ la bomba atomica e i lager nazisti...». Insomma, il passato è sempre meglio del presente.

La situazione oggi si è un po’ rovesciata, la retorica è rimasta, però alla nostalgia si è sostituita una prospettiva consolatoria, non è il passato che è meglio del presente ma è il presente che è meglio del passato: oggi noi siamo migliori di loro, ricordiamo Auschwitz e non siamo più quelli che gasano gli ebrei, gli zingari, gli omosessuali; oggi noi condanniamo la bomba atomica – e manco tanto –, noi ci rappresentiamo diversi da quelli lì, non siamo più quelli delle foibe, delle stragi. No, invece, lo siamo oggi come allora, alla stessa maniera, solo che abbiamo trasferito Auschwitz dall’altra parte del mondo. Adesso le stragi le facciamo in Sudan, in Nigeria, le multinazionali utilizzano tranquillamente eserciti privati nei Paesi del Terzo Mondo. Per cui lo facciamo, solo che non vogliamo più che questa cosa accada sotto i nostri occhi, qua, vicino a noi.

È difficile immaginare che in Europa, a breve, possa nuovamente accadere qualcosa di paragonabile a ciò che è accaduto nella prima metà del secolo scorso. Dalla fine della seconda guerra mondiale s’è cercato di trasferire la violenza altrove: in altri luoghi del mondo. In Europa è rimasto sostanzialmente uno scontro tra le classi. Eppure, in questi ultimi anni, abbiamo assistito e assistiamo a un movimento d’opinione che giustifica con forza l’uso delle armi. Pensavamo che la vicenda dell’ex Jugoslavia fosse un caso isolato, una storia tutta loro. Abbiamo creduto che anche il genocidio del Ruanda fosse una storia africana, uno scontro tra tribù che si combattono da sempre.

Il Ruanda, da questo punto di vista, è esemplare. Alla fine dell’Ottocento, alla Conferenza di Berlino, l’Africa viene ridisegnata e fatta praticamente a quadretti, vengono creati nuovi confini; io da ragazzino pensavo fossero zone desertiche, invece no, tutto era diviso proprio al millimetro col cannocchiale e il righello, «questo è mio e questo è tuo». Il Ruanda inizialmente è dei tedeschi, ma i tedeschi non sono interessati, alla fine finisce ai belgi e diventa sostanzialmente di dominio francofono. Arrivano i preti, i cattolici, e fanno una vera e propria scuola di razzismo, nel senso che dividono le etnie in Hutu, Tutsi e Twa, o Wautu, Watussi e Watua. I Twa sono pigmei, l’1%, una minoranza piccola piccola. I Watussi sono i Watussi della canzone: «Siamo i Watussi, siamo i Watussi, gli altissimi negri».

Ma come si fa a distinguere un Tutsi da un Hutu? Stessa lingua, stessa religione, vivevano alla stessa maniera. Invece cominciano a distinguerli misurandogli il cranio, il naso, chi ha il naso più lungo e più stretto è un Tutsi, chi ce l’ha più largo è un Hutu, chi è più scuro di pelle è un Hutu, chi ha la pelle più chiara è un Tutsi; chi è più ricco è Tutsi, chi è più povero è un Hutu. Arrivano addirittura a chiedere: «Secondo te tu che sei?» oppure «Quante vacche hai? ce ne hai dieci? Allora sei Tutsi, perché sei più ricco», e glielo scrivono sul passaporto: c’hanno il passaporto etnico, ma non siamo matti?

E così mettono al potere i Tutsi.

Questa situazione si protrae fino al ’59, quando scoppia la rivoluzione e gli Hutu prendono il potere facendo strage di Tutsi. Nell’89 sul mercato mondiale cala il prezzo del caffè in maniera devastante (in quel bellissimo Paese che è il Ruanda si produce un sacco di caffè) e da quel momento si comincia a costruire il genocidio. Si inizia a diffondere la voce che i Tutsi stanno organizzando un genocidio contro gli Hutu sull’esempio del genocidio nazista e che adotteranno il simbolo della svastica. Questo fatto è interessante proprio rispetto all’idea della memoria di cui parlavi prima; si afferma sempre: «Sì, ricordiamo per non dimenticare, perché rischiamo di compiere gli stessi errori che abbiamo compiuto nel passato», invece lì la memoria viene utilizzata proprio come mitologia negativa, e in tre mesi c’è lo sterminio. In Ruanda, poi, c’era una cosa molto bella, che era il lavoro obbligatorio: di tanto in tanto tutti i ruandesi adulti dovevano lavorare, che so, per la manutenzione dei giardini, delle strade, per cui c’era un senso civico molto forte «la mia patria, la mia nazione». Gli Hutu si mettono all’opera per sterminare i Tutsi, che tornando dal lavoro andavano in barriera4, ce n’era una ogni 50-100 metri, chiedevano i documenti: se eri un Hutu passavi, se eri un Tutsi venivi ucciso, se non mostravi il documento venivi ucciso. Un milione in tre mesi significa un migliaio al giorno, una cosa impressionante. Un prete raccontava di un bambino che chiese al padre: «Ma perché io non posso uccidere un Tutsi?» e il padre rispose: «Perché tu sei un bambino, però tu puoi uccidere un altro bambino», una cosa devastante. Ecco, in quel caso è stato possibile perché erano organizzatissimi, e in più a livello linguistico c’era stata una mutazione: i Tutsi venivano chiamati «scarafaggi», così come nei campi di sterminio nazisti gli internati venivano chiamati «pezzi», non erano più veri e propri esseri umani.

Ma tu pensi che esista realmente una memoria collettiva? Come la concili con la tua memoria personale?

Non lo so come le concilio, nel senso che in realtà spesso sono anche in conflitto. Proprio ier...

Indice dei contenuti

- Premessa

- Retromarcia

- 1. Il treno camminava piano in mezzo alla campagna

- Contromano

- 2. In fila indiana

- 3. Nei luoghi dei saperi nascosti

- 4. Lavora e produci!

- 5. A destra e a manca

- In corsia d’emergenza

- 6. Tra le voragini delle istituzioni

- 7. L’isola che non c’è