I.● UNA STORIA DI FAMIGLIA

a — CHI SONO

Quando ci si presenta si inizia dal nome. Il mio nome scientifico è Pinus pinea. Così mi ha chiamato Linneo, scegliendo come nome specifico pinea, quasi a dire «pino per eccellenza», mentre gli antichi — sia i greci sia i latini — avevano scelto il mio nome in riferimento alla caratteristica resina (pit(u) — dalla radice sanscrita pix = pece). Il mio nome italiano è semplicemente pino domestico, pino da pinolo, pino ombrellifero.

Spesso si dice «figlio di...»: la mia famiglia è quella delle Pinaceae. Poi si dichiara il proprio genere: io, però, sono ermafrodita, porto entrambi i sessi su «coni» o «strobili», molto ben distinguibili: più grandi e legnosi quelli femminili, detti anche comunemente «pigne», e più piccoli, esili, ma numerosissimi, quelli maschili. Anche la mia nazionalità non è così definita: per il momento dico che sono mediterraneo.

Più precisi, invece, i miei segni di riconoscimento: dal secondo anno di vita il mio fusto diventa legnoso, allungandosi eretto verso l’alto, e se nessuno mi dà fastidio — parlo degli uomini e dei parassiti — allargo progressivamente la chioma e il tronco e arrivo a misurare 20-30 metri di altezza. Come ogni pianta, continuo a crescere per tutto l’arco della mia vita. Posso vivere oltre 200 anni, talvolta anche 250.

La mia chioma è fatta di aghi verdi: sono un’aghifoglia, come mi chiamano per via delle mie sottili e robuste foglie appuntite, lunghe solo un po’ di più degli aghi da cucito, di un colore non troppo scuro e brillante. I miei aghi sono disposti secondo un certo ordine: se guardate bene, si raccolgono a mazzetti di due con una piccola guaina alla base. La mia è una chioma persistente: quando la ricambio lo faccio senza spogliarmi del tutto, come fanno invece molti altri miei parenti. Sono sempreverde e per questo sono amato dai giardinieri e dai paesaggisti.

Non ho fiori, sono una Gimnosperma, cioè il mio seme non è prodotto all’interno di un ovario, ma si appoggia a delle squame «materne» che si aprono a maturità. Non avendo fiori, non ho neanche veri frutti, ma per proteggere i miei figli — presenti nei semi o pinoli — uso i coni: per questo mi chiamano conifera. La mia corteccia è variegata, di colore rosso-marrone con sfumature grigie sulle ampie squame; ha inoltre lunghe fessurazioni capaci di assorbire la mia crescita continua. Le mie radici sono molto estese: oltre a spingersi in profondità con i fittoni, emergono spesso in superficie. Sono di vitale importanza per me, perché è attraverso di esse che comunico con i miei simili.

Riesco a farmi riconoscere anche solo dal mio profumo, oltre che dalla chioma, che assomiglia a un ombrello e mi rende identificabile anche da lontano, perché di piante di questa forma ce ne sono poche. Il mio profumo è penetrante e caratteristico. Lo devo alla resina presente in ogni mia parte: dal legno, agli aghi, ai coni. È lei che mi protegge dai parassiti. Appiccicosa appena fuoriesce, si indurisce e solidifica in gocce dorate. (Sapevate che l’ambra ha origine dopo un lungo interramento in specifici luoghi di queste gocce di resina?)

Gli odorosi semi contenuti nelle mie pigne sono cibo prelibato per gli animali e questo favorisce la mia diffusione. Nell’insieme noi pini siamo diffusi in tutto il mondo al pari delle querce (Quercus) e siamo fra le piante che maggiormente caratterizzano le comunità forestali delle aree temperate, con più di un centinaio di specie.

Per questo non bastava a distinguermi un solo nome.

Fig. 1. Pinus pinea o pino domestico

(da C. Leonardi, F. Stagi, Architettura degli alberi, Milano 1983).

b — COME NASCO E PERCHÉ HO LA FORMA DI UN OMBRELLO

Nasco da un piccolo pinolo allungato e legnoso. È un seme molto robusto. Protetto da un tegumento legnoso, l’embrione disidratato, insieme alle foglie embrionali (i cotiledoni) e ad altri tessuti nutritivi (endosperma), può rimanere dormiente per molti anni. Vengo alla luce grazie all’acqua. Una volta idratato dalla pioggia, il guscio legnoso si apre e l’embrione, cioè io, inizio il mio sviluppo, con una radichetta che si spinge verso terra e un apice, coronato da un fascetto di aghi, che si spinge verso l’alto. Dalla fine del primo anno inizio ad assumere una struttura legnosa, grazie a delle cellule speciali (meristemi) che sono attive e giovani per tutta la durata della mia vita.

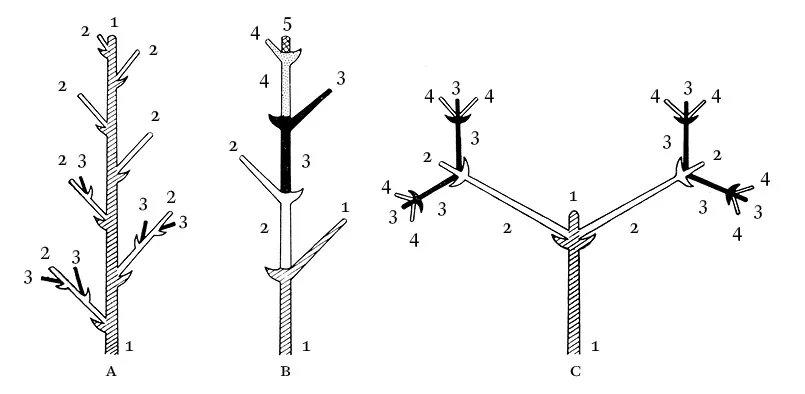

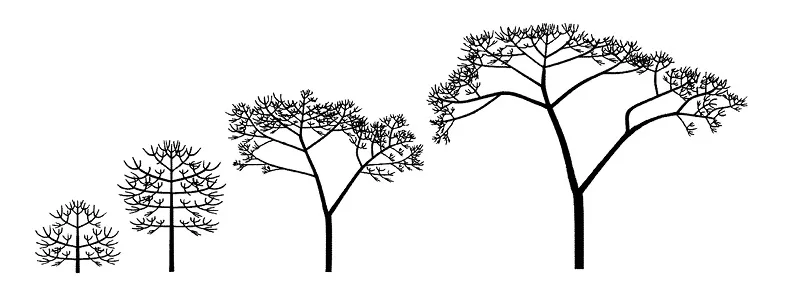

Come tutti gli alberi, cresco in altezza e in circonferenza, ma sono il solo che cambia così radicalmente la forma nel corso del suo sviluppo. Seguite la mia metamorfosi e ve ne accorgerete. All’inizio la mia forma può ricordare quella di un abete: conica, con la punta verso l’alto. Ma la mia — non vi sembri presuntuoso — è un’architettura speciale. Il mio tronco si accresce assai più dei primi rami che metto e questi più di quelli successivi, e tutti i nuovi assi, a loro volta, si ramificano nello stesso modo. L’apice in crescita esercita, infatti, una «dominanza» sulle altre gemme — detta «dominanza apicale» — e genera una struttura definita «monopodiale».

Fig. 2 Struttura monopodiale di un pino (a sinistra) in contrapposizione a quelle simpodiali.

Abbastanza presto, però, cambio decisamente rotta, perché la gemma apicale degenera e la sua funzione viene assunta dalle gemme sottostanti. Questo fa sì che io muti notevolmente: la mia chioma diventa globosa, sferica, e col passare degli anni questa tendenza si accentua sempre più, fino a farmi assumere la forma di un vero e proprio ombrello. E ciò accade, se guardate con attenzione, senza che l’allungamento orizzontale dei palchi dei rami comporti un vero rinnovamento: sviluppo semplicemente le ramificazioni «ipotone»1, ovvero quelle che crescono nella parte inferiore del ramo progenitore.

Fig. 3 Stadi di sviluppo del pino domestico (da G. Lorenzini, C. Nali, Il pino domestico. Elementi storici e botanici di una preziosa realtà del paesaggio mediterraneo, Olschki, Firenze 2013).

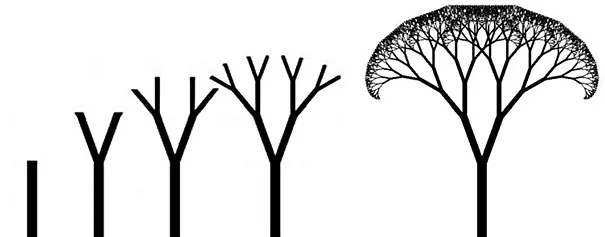

Per farvi capire: è come se il cono di partenza che ero si fosse rovesciato, così ora sono decisamente più largo in alto e più stretto in basso, e appaio come un ampio cono appiattito. Ovviamente mi sviluppo in questo modo inseguendo la luce e conquistando lo spazio: solo così, infatti, posso far crescere e sviluppare al meglio le mie foglie giovani. Non è cosa da poco. So che la medesima strategia è stata adottata da alcuni miei antichi antenati — dalle alghe alle felci. Ma loro raggiungevano lo sviluppo più efficiente per divisione binaria e riducendo progressivamente la taglia, una combinazione che produce la forma allargata che su un piano assomiglia a un ventaglio e nello spazio ad un ombrello.

Fig. 4 Struttura frattale che deriva da progressive divisioni binarie.

Quando la gemma apicale smette di crescere, il mio fusto si divide esattamente in due. Avvengono due bruschi arresti della dominanza apicale che coincidono con altrettanti livelli di biforcazione a tronchi ineguali. Ciò porta allo sviluppo isotono (cioè sullo stesso livello) delle branche principali. Si sviluppano però sia le branche ipotone (sottostanti) sia quelle epitone (sovrastanti), e queste ultime anche nella parte superiore. Alla fine di questo processo, le forme delle ultime ramificazioni appaiono simili a quelle di un ramo secondario, mentre quelle di un ramo principale appaiono simili a quella dell’albero intero. A questo punto assumo una forma «frattale», vale a dire che la geometria delle mie parti più piccole appare la replica di altre che ricorrono in scala più grande. Questo mi rende anomalo rispetto ai miei più stretti parenti e più somigliante agli alberi delle cosiddette «latifoglie» (quelli a foglie larghe e con i fiori). Con un piccolo svantaggio: sviluppandomi in questo modo, non ho un...