Paesi piccoli. che diventano grandi

Detto signore havea fatto navigar mari, che mai per altri furono navigati, e discoperte terre di diverse generazioni strane, fra le quali si trovavano cose maravigliose, e quelli che erano stati in quelle parti, avevano fatto fra quella nuova gente di grossi guadagni, perché di un soldo ne facevano sette e dieci

Alvise Cadamosto, Navigazioni, p. 20

Il Portogallo

Qual è il paese europeo più lontano da Venezia? Presto detto: il Portogallo. Venezia e Lisbona sono separate da circa 2400 chilometri, contro i 1500 tra Venezia e Londra. E se la distanza è direttamente proporzionale al costo delle merci, le pregiate merci orientali desiderio di tutta Europa, in Portogallo avranno un costo molto più salato che altrove. Per di più non si tratta solo di distanza. A volerla coprire per mare, c’è da attraversare il Mediterraneo occidentale che, perlomeno fino alla crociata, è un lago arabo: facile e appetitosa preda, una nave carica di spezie. Poi bisogna varcare le colonne d’Ercole e navigare nell’Oceano: il Portogallo non affaccia neanche sul Mediterraneo. Ad andare via terra – oppure via «terra acquatica», tra fiumi e canali, come avviene per la generalità delle merci spedite nell’Europa nordoccidentale – c’è un ostacolo insormontabile: uno Stato arabo che ricopre una buona parte della penisola iberica. Ovviamente lì non si passa; e neanche vicino o intorno, visto lo stato di guerra quasi perenne che durerà fino al XV secolo.

Così, quando il Portogallo completa la sua Reconquista, ricacciando in Africa gli ultimi musulmani dalla regione meridionale dell’Algarve e affermando la propria indipendenza dai vicini spagnoli – i “fratelli cristiani” – dopo battaglie altrettanto sanguinose, il suo commercio è già storicamente avviato verso gli unici sbocchi possibili: i porti atlantici del Nord Europa, soprattutto Bruges e Londra. Da lì provengono le merci del lusso, al prezzo che la lunga catena di scambi lascia facilmente immaginare.

Che la via del mare sia fondamentale, il Portogallo ne ha piena consapevolezza: già dal Trecento esistono istituzioni che tutelano e favoriscono la navigazione commerciale, come la Companhia das Naus, una forma di assicurazione obbligatoria per tutte le navi oltre le 50 tonnellate. Si paga il 2 per cento del valore del carico per costituire un fondo comune che rimborsa il proprietario in caso di perdita della nave per naufragio o altro. Oppure l’esenzione dalla tassa sui materiali nel caso di costruzione di navi che superano le 50 tonnellate. Lo stesso re Ferdinando I il Bello, ultimo dei sovrani borgognoni di Portogallo, morto nel 1383, possiede 12 navi mercantili. Che la via marittima sia fondamentale, dunque, non è in discussione: per lungo tempo, però, si tratta di una via a senso unico. Dal Portogallo al Nord.

Ma l’affaccio sull’Oceano comporta anche – almeno in linea teorica – l’esistenza di una via verso sud, che scorre lungo il continente africano e, piegando verso est, raggiunge le Indie: tutto via mare. Un’idea affascinante, ma completamente indeterminata per le conoscenze dell’epoca: non si sa quanto è grande l’Africa, per esempio, e quanto lungo sia il suo periplo e non si sa nemmeno se questo continente a un certo punto “finisca”, e dia quindi accesso all’Oceano Indiano. Oppure, come vuole l’autorevolissimo Tolomeo, continui lungo tutta la fascia meridionale, rendendo l’Oceano Indiano un mare chiuso, come il Mediterraneo, e dunque inaccessibile da quella via. Eppure se si riuscisse, si potrebbe avere un accesso diretto alle merci orientali, alle preziosissime spezie, direttamente sul luogo di produzione. E, di conseguenza, pagarle al prezzo più basso, con l’ovvia prospettiva di realizzare altissimi profitti. Tuttavia, sulla base delle conoscenze disponibili in quel momento, nessuno sano di mente si azzarderebbe a farlo. Ma, come tante volte nella storia, accade che una serie di azioni indirizzate a obiettivi molto più raggiungibili finiranno col mettere Lisbona su questa strada, senza che nessuno lo voglia o lo programmi esplicitamente.

Il primo passo si realizza quando il Portogallo è ormai sicuro della sua indipendenza e identità di Stato, dopo l’ultima grande battaglia con i cugini spagnoli (ad Aljubarrota nel 1385) e l’insediamento sul trono di una nuova dinastia “autoctona”, gli Avis, dal cuore del paese: è paradossalmente proprio la fine del secolare sforzo bellico di Reconquista, coronato da successo, a contribuire in modo determinante a un radicale cambiamento di prospettiva. Perché arrestare la “cacciata” degli odiati Mouros alla frontiera naturale del paese, l’Oceano, e non continuare la serie delle folgoranti vittorie in nome della fede?

Una splendida ragione ideale, cui il popolo è da sempre abituato. Le ragioni ideali, però, sono, come si sa, ottime condizioni di contorno, di giustificazione agli occhi del mondo, ma non di per sé sufficienti a scatenare vere e proprie imprese. La cosa cambia se dietro le ragioni ideali trovano posto corpose e ben più efficaci ragioni economiche, e magari, in aggiunta, anche ragioni politiche. Continuare a combattere i musulmani significa, infatti, portare la guerra in Africa, luogo da cui provengono merci pregiate di notevole valore, soprattutto due: oro e schiavi. E poi, benché con la Spagna ci sia ora la pace, è bene vigilare: la mossa di sbarcare in Africa e impadronirsi di questi traffici potrebbero farla loro, i regni di Castiglia e Aragona. Meglio sarebbe stabilire subito una sfera di influenza separata.

Gli inizi. Naturalmente, questa pluralità di piani e motivazioni non è chiaramente, né univocamente, percepita dai contemporanei: idee diverse circolano nell’entourage del re Giovanni I, e anche nella sua famiglia. Così, per circa 25 anni del suo regno nulla accade; ma poi, il 14 agosto del 1415, una enorme spedizione di 45.000 uomini su 200 navi, con alla testa il re in persona e tutti i suoi figli maschi, attraversa lo stretto di Gibilterra e si impadronisce della città marocchina dirimpettaia della stessa rocca: Ceuta. Il re non è entusiasta della nuova intrapresa, ma lo è il suo giovane terzogenito, che tanto ha spinto per realizzarla: colui che passerà alla storia con il nome di Enrico il Navigatore.

È difficile uscire dall’immagine agiografica consegnata alla storia di questa celebre figura: il prototipo del principe illuminato che si circonda di una corte di intellettuali e, per sete di sapere, dà inizio alla esplorazione di mondi sconosciuti in quella che è stata chiamata l’Età delle Grandi Scoperte. Naturalmente, al genio di Enrico si attribuisce l’ideazione e la formulazione dell’intero piano che porterà il Portogallo a trovare la “vera” via delle Indie poco più di ottant’anni dopo il primo sbarco in Africa.

In realtà, è difficile dire cosa passi veramente nella testa di Enrico. L’idea di raggiungere direttamente l’India, per saltare tutte le intermediazioni tra sé e le spezie, è particolarmente attraente per il paese più di tutti tagliato fuori da questo commercio. Ed è possibile che in qualche parte oscura della sua coscienza il pensiero aleggi, ma ben altro sembra occuparlo nella sua concreta azione: ben altra sete che non quella di conoscere lo muove. L’espansione in Africa è innanzitutto un affare economico.

Ceuta è solo una testa di ponte di una serie di occupazioni che dovrebbero portare al controllo portoghese della costa oceanica africana. Realizzare questo significa, intanto, realizzare una prima concreta eliminazione di intermediazione: quella delle merci che provengono dall’Africa occidentale – oro e schiavi, soprattutto – finora monopolio degli Arabi che le spostano lungo le piste del Sahara per arrivare alla costa africana del Mediterraneo. E significa anche un’altra fondamentale sorgente di proventi: quella derivante dalla pirateria che questo controllo permette di esercitare. Razzie di navi, ma anche di villaggi musulmani, dove le merci più ambite, oltre a quelle che vengono direttamente rubate, sono persone importanti, rapite per chiedere un riscatto. Naturalmente sia lo schiavismo che il rapimento sono fatti a fin di bene: convincere e convertire alla vera fede questi testardi infedeli.

Dove trovare però le risorse, almeno iniziali, per questo ambizioso piano? È forse qui che Enrico mostra il suo vero genio, piuttosto che nel concepire fantasmagorici piani di sbarco in India. Subito dopo Ceuta, il percorso oceanico-africano inizia con l’occupazione di due gruppi di isole, a metà tra il Portogallo e la costa occidentale dell’Africa: Madera e le Azzorre. Qui il nostro, sfruttando le doti climatiche naturali dei luoghi, propone una vera e propria colonizzazione basata sulla produzione di zucchero e di vino pregiato (le viti saranno portate da Cipro), e cioè di due merci ad alto valore aggiunto ottime per gli scambi. La produzione di zucchero ha però un altissimo impiego di manodopera, e a questo serviranno gli schiavi. I quali, per essere convenienti, vanno reclutati il più vicino possibile all’origine: le coste dell’Africa nella parte meridionale dell’odierno Marocco sono una prima utile base, ma l’approvvigionamento funzionerà in maniera tanto più conveniente quanto più a sud si attinge.

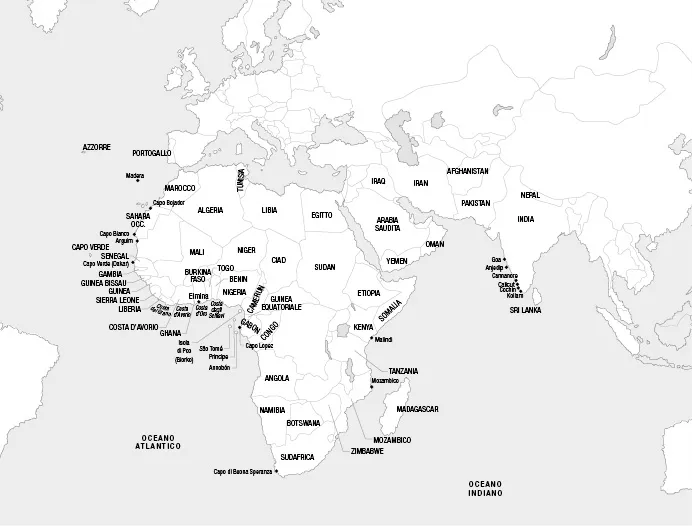

Negli anni a seguire, una serie impressionante di “navigatori” visiterà e stabilirà posti di scambio via via sempre più a sud lungo la costa occidentale dell’Africa. Si comincia con Capo Bojador, nel mezzo di quello che è oggi il Sahara Occidentale, subito a sud delle Canarie. Questo Capo è fino ad allora considerato la fine del mondo: nessuno che l’abbia doppiato è mai tornato indietro, racconta con timore la gente di mare. Lo farà Gil Eanes nel 1434, per poi proseguire al cosiddetto Rio de Oro, erroneamente creduto la sorgente dell’oro africano. Ancora più a sud: Capo Bianco, al confine tra Sahara occidentale e Mauritania, e, subito sotto, l’isola di Arguim, che andrà a costituire la prima feitoria, il posto di scambio fortificato permanente, modello di tutta l’espansione coloniale portoghese futura. E poi Capo Verde, l’odierna Dakar, con il gruppo delle sue isole di fronte, e il grande fiume Gambia.

Come venga finanziato tutto ciò ce lo spiega uno dei comandanti-navigatori di Enrico, il veneziano Alvise Cadamosto – con la cui citazione abbiamo aperto il capitolo – che, casualmente trattenuto sulle coste del Portogallo dal cattivo tempo, invece di proseguire il viaggio con i suoi compagni si lascia convincere da Enrico a navigare per lui. Il sistema è, ovviamente, strettamente legato al commercio. In un caso è Enrico stesso che arma la nave, sostenendone i costi, il navigatore-mercante mette la merce. Al ritorno il profitto viene diviso a metà. Oppure è il mercante-navigatore che sostiene sia i costi di armamento che quelli per la merce. Al ritorno dà allora a Enrico un quarto del profitto come tassa di concessione. In genere, è il monopolio che la corona ha garantito a Enrico sul commercio con l’Africa che viene sfruttato come altrettante concessioni più o meno esclusive ai mercanti. Inoltre Enrico è anche Gran Maestro dell’Ordine del Cristo, un ordine monastico militare che ha ereditato il ruolo e le ingenti proprietà del più noto Ordine dei Templari, quando questo è stato soppresso in tutta Europa nel 1312.

Enrico è anche molto attento a proteggere i suoi investimenti contro eventuali concorrenti stranieri: nel 1454 ottiene dal papa Niccolò V una bolla (Romanus Pontifex) che non solo lo riconosce a fianco e al pari del suo re (anzi nel testo è persino nominato per primo) come miles Christi, scrupolosamente dedito a cacciare gli infedeli e convertire i nuovi popoli, ma gli conferisce l’esclusiva di «navigare, autem in earum portubus contractare, seu in mare piscari – sub gravissimis poenis» su tutte le terre a sud e a est del Capo Bojador fino all’Antartico e alle Indie, dovunque il percorso sia navigabile, in perpetuo.

Rendite, concessioni, attività economiche ben organizzate in un sistema, fanno sì che Enrico possa proseguire la spinta verso sud anche in presenza di non semplici difficoltà, come la grave sconfitta subita a Tangeri dai portoghesi con la cattura del fratello minore Ferdinando, e il travagliato periodo della reggenza ad essa seguita, con un doppio cambio di re e l’inizio di una guerra civile.

Alla morte di Enrico, nel 1460, questa spinta avrà raggiunto la Sierra Leone e non si esaurirà con la sua morte, un po’ perché il sistema funziona e può continuare ad autoalimentarsi, un po’ perché dopo Capo Verde qualcosa di molto importante è avvenuto, qualcosa che non si può ignorare: la costa africana non va più dritta verso sud ma comincia a piegare verso est, prima poco, poi, passato il Gambia, più decisamente: si va dritti verso le Indie. È probabilmente a questo punto che la prospettiva di raggiungere la penisola indiana navigando sull’Oceano diventa concreta: anzi, vista la direzione ancor più nettamente a est che prenderà la costa africana poco dopo, lo sbocco nell’Oceano Indiano sembrerà probabilmente a portata di mano.

E così l’impresa prosegue, prima con re Alfonso V (figlio di Edoardo) e poi, soprattutto, con suo figlio Giovanni II, profondamente ispirato dal prozio Enrico e ormai convinto assertore della via “africana” alle Indie. Alfonso V non ha né tempo né voglia di seguire personalmente la faccenda, anche se ne capisce l’importanza. Delega perciò il tutto a un mercante privato, Fernando Gomes, mediante un unico appalto, che però garantisce, attraverso la sua clausola fondamentale, la prosecuzione dell’impresa: in cambio dell’esclusiva sul commercio delle merci per cinque anni, il mercante, oltre a pagare un importo di 200.000 reais (circa 500 ducati) l’anno, si impegna a perlustrare almeno 100 leghe di costa l’anno.

Questa azione porterà all’avanzamento lungo tutto il Golfo di Guinea, i cui nomi geografici riflettono (in parte ancora oggi) proprio la merce la cui esclusiva viene garantita; abbiamo così – nell’ordine di avanzamento da ovest a est – la Costa del Grano, la Costa d’Avorio, la Costa d’Oro, la Costa degli Schiavi. Il “grano” del primo nome non è il cereale che ben conosciamo: è il grana paradisi (o melegueta), spezia che, per il suo sapore pungente, viene spesso usata in sostituzione del più costoso pepe. Sulla Costa d’Oro (l’odierno Ghana) verrà costruita un’altra feitoria dal nome significativo (tuttora conservato) di Elmina (A Mina, in portoghese, “la miniera”), che arriverà a esportare 24.000 once d’oro l’anno, e cioè quasi un decimo di tutto l’oro occidentale.

Il ritmo si accelera. Si arriva così alla fatidica curva verso sud – all’altezza degli odierni Camerun e Guinea equatoriale – che fa sparire ogni illusione su una rapida “fine dell’Africa” e arrivo dell’Oceano Indiano. Ma a questo punto i giochi sono fatti, tanto è stato già investito e, soprattutto, arriva un nuovo sovrano: Giovanni II, che crede fermamente nella via alle Indie e invece che rallentare accelera il ritmo di avanzamento. Vengono occupate le isole, antistanti la costa, di Poo (oggi Biorko), di...