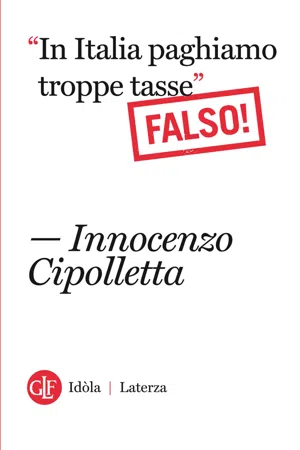

Meno tasse per tutti

o più spesa pubblica

per chi ha bisogno?

La battaglia per l’abolizione dell’IMU sulla prima casa ha rivelato come in Italia sia esteso il partito contrario alle tasse. Come detto, persino la sinistra – da sempre ritenuta il partito delle tasse – ha abdicato di fronte al rifiuto generalizzato da parte del paese di pagare questa imposta.

Avendo io sostenuto l’utilità di una tassa sulla casa (anche elevata, se accompagnata da una simultanea riduzione delle tasse sul reddito) in diversi eventi televisivi, radiofonici, sui giornali e anche in conversazioni private, sono stato spesso veementemente contestato: paradossalmente, non tanto dai ricchi proprietari (che anzi se ne stanno zitti zitti ed approfittano delle lamentele dei più poveri), ma soprattutto da persone del ceto medio ed anche a basso reddito, nonostante già il vecchio provvedimento dell’IMU esentasse una larga fetta della popolazione. Dunque, molti fra quelli che si lamentavano non avevano pagato nulla o molto poco. Il fatto è che l’avversione nei confronti di questa imposta è «a prescindere»; è come toccare un dente dolente.

C’è chi, in proposito, ha parlato di ancestrale attaccamento morale degli italiani alla casa, proprio come alla famiglia e alla mamma! Ma è solo folclore. Altri insistono sull’atavico vizio italiano di non pagare le tasse ma di approfittare della spesa pubblica. Questa attitudine certamente esiste ed è molto probabile che abbia generato forme di reazione durante il lungo periodo di aggiustamento dei conti pubblici italiani, avviato dai governi di centrosinistra negli anni Novanta, che hanno visto aumentare la pressione fiscale e ridursi la spesa pubblica.

Tuttavia una simile reazione non si spiega se non si prende in considerazione anche la vera e propria campagna di demonizzazione della spesa pubblica e di esaltazione delle politiche di abbassamento delle tasse nel corso degli ultimi anni. La campagna è partita da lontano, e non dal nostro paese. Dopo la prima crisi da petrolio (1973) c’è stata una reazione di stampo liberista che ha indicato nell’eccesso di pressione fiscale e di regole la causa principale delle rigidità dei sistemi economici che non riuscivano a superare la crisi da petrolio.

C’era (e c’è) del vero in questa denuncia. La ventata liberista, che ha avuto come alfieri Margaret Thatcher in Gran Bretagna (primo ministro dal 1979 al 1990) e Ronald Reagan negli USA (presidente dal 1981 al 1989), si spiega soprattutto come reazione ai molti vincoli e al crescente ruolo dello Stato nel trentennio precedente, quando le economie occidentali si sviluppavano a tassi elevati e il principale problema di politica economica era quello della distribuzione di una ricchezza che cresceva (quasi) da sola.

Quei vincoli divennero altrettanti ostacoli al cambiamento quando lo scoppio della crisi da petrolio generò la necessità di forti adattamenti. Necessità che divenne ancora più pressante in seguito alle innovazioni tecnologiche – dall’elettronica all’informatica – che irruppero dopo la crisi da petrolio, proprio per contrastarne gli effetti. Queste innovazioni hanno trasformato processi produttivi e modelli di vita e di consumo, decretando la fine di grandi imprese e la nascita di nuove in settori del tutto ignoti alcuni anni prima. Esattamente come avvenne oltre un secolo fa, quando l’energia elettrica cominciò ad essere distribuita nelle case, generando nuovi consumi e stili di vita, e trasformando tutte le imprese allora esistenti.

Per poter consentire un rapido adattamento alle nuove tecnologie è spesso necessario abolire molte delle abitudini, delle regole e dei vincoli esistenti, studiati proprio in funzione delle precedenti tecnologie. Basti pensare alle ricadute nel campo del lavoro e della vita quotidiana causate dal diffondersi delle telecomunicazioni e dell’informatica, che hanno messo in costante rapporto quotidiano persone e imprese che operano in tutto il globo terrestre e che vivono su fusi orari diversi. La scansione della giornata in otto ore di lavoro, che inizia al mattino e prosegue secondo gli schemi prefissati, di colpo non vale più per molte persone che operano in campo internazionale.

La nascita di nuove professioni e il tramonto di altre hanno imposto modifiche sostanziali nei sistemi produttivi e hanno generato pressioni sulle risorse per l’assistenza sociale. Ogni resistenza sindacale in queste circostanze ha finito per rappresentare un ostacolo e un ritardo all’adattamento. La disponibilità sul Web di una molteplicità di informazioni ha reso obsoleto il diritto di autore con tutta la sua legislazione nazionale e internazionale, così come ha prodotto una crisi di identità per giornali e libri. Il forte indebitamento mondiale conseguente all’esplosione del prezzo del petrolio ha comportato lo sviluppo di una nuova finanza volta a compensare posizioni di debito e di credito. Ne è derivata una forte spinta all’innovazione finanziaria e alla finanziarizzazione dell’economia di cui ancora si soffre.

Di fatto, la domanda di deregolamentazione e di riduzione della presenza dello Stato era giustificata da questa stringente necessità di adattamento imposta dalle innovazioni tecnologiche e finanziarie. L’esistenza di forti e diffuse resistenze ha generato soggetti politici che hanno giocato sull’ideologia della libertà. Politologi, filosofi ed economisti hanno costruito teorie a supporto di queste politiche che negli anni Ottanta e Novanta del secolo scorso hanno trionfato ovunque, al punto che nel 1989 cadde il Muro di Berlino e due anni dopo si dissolse l’Unione Sovietica. Finì così la Guerra Fredda e il Mondo Bipolare. Si parlò di Pensiero Unico (quello capitalistico) e di Fine della Storia.

In Italia la ventata liberista si è affermata negli anni Novanta per ben altri motivi. All’inizio di quegli anni, i principali partiti politici di governo furono investiti da inchieste giudiziarie che scoperchiarono una realtà di scandali e di appropriazioni indebite da parte dei politici (la cosiddetta Tangentopoli). Di fatto si dissolsero sia la Democrazia cristiana che il Partito socialista (oltre ai liberali, ai socialdemocratici e ai repubblicani). Questo vuoto venne riempito dalla nascente Lega Nord, che esaltava la secessione del Nord dall’Italia, e dal nuovo partito di destra (Forza Italia) creato da Silvio Berlusconi, fin lì legato alla figura di Bettino Craxi, potente segretario del PSI.

Per contrastare il Partito comunista italiano, sopravvissuto a Tangentopoli (e che nel 1991 aveva cambiato nome in Partito democratico della sinistra), Berlusconi sposò il tema del liberismo e imbarcò nella prima edizione del suo partito alcuni studiosi che avevano predicato (fin lì inascoltati) il verbo liberale e alcuni ex marxisti delusi dal PCI e dai suoi eredi.

Nelle sue esperienze di governo, Berlusconi ha sempre professato ideali liberistici, ma ha sempre praticato politiche di forte intromissione nell’economia, peraltro sollecitate dai suoi diffusi conflitti di interesse che spaziano dall’edilizia alla comunicazione, allo spettacolo, alla finanza ed oltre. Basti vedere l’assenza di privatizzazioni durante i suoi governi, la difesa strenua delle corporazioni professionali (suoi elettori) e del commercio, l’uso delle imprese pubbliche per assecondare le sue politiche e i suoi affari (in particolare nel campo televisivo).

Berlusconi vinse le elezioni nel 1994 ma fu costretto a dimettersi a fine anno per la defezione della Lega Nord, contraria a una paventata riforma liberista delle pensioni. Ha poi governato l’Italia dal 2001 al 2006 e poi ancora dal 2008 al 2011, quando è stato costretto ancora una volta alle dimissioni. Da allora ha fatto parte dei cosiddetti governi delle larghe intese fino alla sua decadenza da senatore, sancita il 27 novembre 2013 sulla base della Legge Severino che esclude la possibilità di essere parlamentari per i condannati in via definitiva.

Sta di fatto che le campagne elettorali della destra in Italia sono state sempre improntate al liberismo («Stato liberticida», «via i comunisti dal paese», «padroni in casa propria», «abolizione dell’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori», «meno tasse per tutti», «federalismo inteso come riduzione della presenza dello Stato», ecc.) e tutta la comunicazione dei media controllati da Berlusconi (giornali, radio, televisioni private e pubbliche quando è stato al governo) ha fatto una campagna contro lo Stato e contro la spesa pubblica.

I media, in particolare, hanno fatto a gara nel denunciare malversazioni e sprechi della spesa pubblica, generando un sentimento di rigetto verso tutto quanto era pubblico. Ho già ricordato il libro La Casta di Gian Antonio Stella e Sergio Rizzo. Da allora è un coro continuo per abbassare le tasse. Gli articoli di Francesco Giavazzi e di Alberto Alesina sul «Corriere della Sera» insistono da anni su questi concetti: ridurre la spesa pubblica per poter abbassare la pressione fiscale. Ormai è un mantra diffuso. Da Marchionne (FIAT) che denuncia «un carico fiscale insostenibile» («Il Messaggero» del 14 giugno 2013) a Bertelli (Prada) che chiede «un taglio del 10% del cuneo fiscale» («Il Sole 24 Ore» del 14 giugno 2013), fino a un sindacalista come Raffaele Bonanni (CISL) che si fa paladino di «un taglio forte delle tasse per rilanciare consumi e investimenti» («Il Sole 24 Ore» del 13 giugno 2013). E poi ci sono gli industriali di Treviso che hanno riempito la loro provincia di enormi cartelloni stradali per dire «Tagliare la spesa pubblica improduttiva» e «Meno tasse alle imprese e ai lavoratori» («Corriere della Sera» del 14 giugno 2013). Mentre (il 20 maggio 2013) «la Repubblica» titolava: «L’IVA mette a rischio 26mila negozi: pressing sul governo contro il rincaro».

Il risultato di questa campagna è stato un vero e proprio rifiuto della spesa pubblica e un’avversione nei confronti delle tasse, considerate il propellente per far crescere la spesa pubblica. Come già detto, non v’è dubbio che ci siano sprechi ed inefficienze, ma a conti fatti questi riguardano una quota relativamente limitata della spesa pubblica.

Quando si parla di corruzione, l’impressione delle persone è che si parli di cifre stratosferiche, dell’ordine di decine di miliardi di euro: in...