1.1. Esemplari

1.1.0. Mundaneum e panopticon

Mons, una sessantina di chilometri a sud-ovest di Bruxelles, è puro Simenon: nebbia, case di mattoni a vista, e di primo mattino, al bar della stazione, il fumo, le birre e i caffè, e la barista che è troppo bella per il marito che ha. Sono arrivato qui perché al 76 di rue de Nimy è ospitato quello che resta di una Biblioteca di Babele realizzata, il Mundaneum, gigantesco archivio che negli anni Trenta contava dodici milioni di documenti, tra schede bibliografiche, carte geografiche, manifesti, cartoline, fotografie, dischi. Un progetto che sta fra Christian Wolff e Tintin, tra l’enciclopedia universale e le passioni infantili per la collezione.

Cosa c’entra questa gita con la filosofia? O almeno con questo libro? Per capirlo, permettetemi anzitutto di raccontare una storia vera. Nel 1895 due giuristi belgi decisero di mettere insieme lo scibile universale e di catalogarlo con un sistema che chiamarono Classificazione Universale Decimale (quella tutt’ora in uso nelle biblioteche) stabilendo lo standard e il formato delle schede bibliografiche, così come delle cassettiere che le raccolgono. Erano Paul Otlet, figlio di un grande industriale, e Henri-Marie La Fontaine, premio Nobel per la pace nel 1913. La loro pratica era guidata da una teoria, che culmina, nel 1934, nel Traité de Documentation di Otlet1, basato sul principio secondo cui tutto può essere documento. L’idea era che il mondo esiste per entrare in un catalogo, che avrebbe ordinato il sapere e, per quella via, avrebbe favorito la conoscenza tra i popoli e propiziato la pace universale. È in questo spirito che, cercando di passare dalle parole alle cose, i due progettarono una città internazionale, con rappresentanze di tutti i paesi – una specie di catalogo, anche lì; e, non trovando ascolto tra i governi parlamentari, cercarono di proporlo a Mussolini e a Hitler, ma senza successo. Non fu la sola volta in cui il destino del Mundaneum si incrociò con quello del Terzo Reich. Il Mundaneum fu originariamente ospitato nel Palais du Cinquantenaire a Bruxelles, ma ricevette un primo colpo negli anni Trenta, quando alcune sale vennero smantellate per far posto a una esposizione sul caucciù. Otlet sperava in un trasferimento a Ginevra, in un edificio progettato da Le Corbusier, ma ciò che avvenne, negli anni Quaranta, fu invece l’occupazione tedesca del Belgio, e nella fattispecie una trionfale mostra sull’arte del Terzo Reich che sloggiò il Mundaneum. Otlet morì nel 1944, dimenticato da tutti, il che, per un archivista universale, appare come un destino piuttosto ironico. Le sue cassettiere e le sue schede ebbero vita grama e collocazioni inadeguate, fino a quando trovarono ospitalità per l’appunto a Mons. Girarci oggi dà l’impressione di visitare uno dei musei più singolari che esistano, un museo che raccoglie tutto, appunto perché tutto può essere documento.

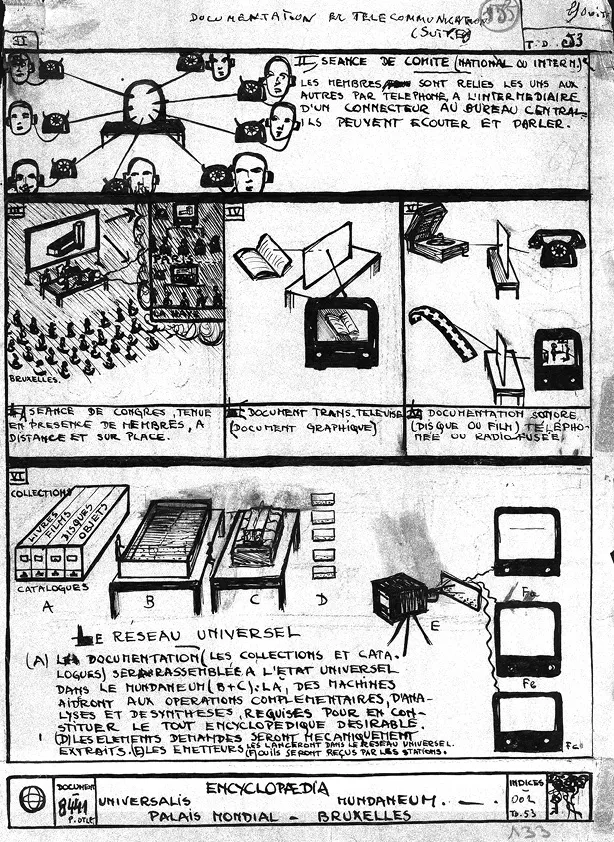

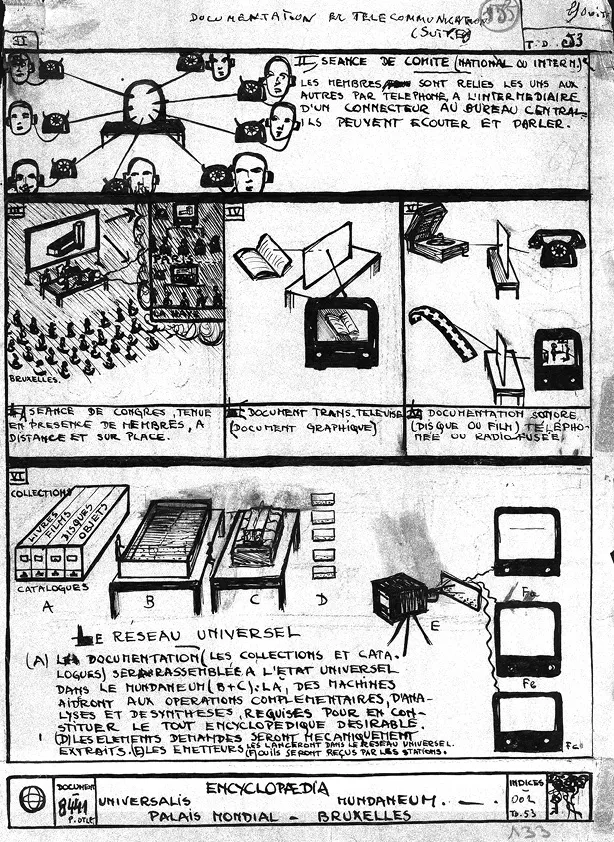

Sin qui la storia, veniamo alla teoria. Poco alla volta, il visitatore coglie un’aria di famiglia in quelle carte d’altri tempi, e a un certo punto si fa avanti l’illuminazione: il sogno di Otlet e La Fontaine si è realizzato da un po’ di anni, ed è il web. E, inversamente, nei due belgi che avrebbero potuto darsi il motto di Monsieur Teste, «transit classificando», troviamo, per così dire, l’anello di congiunzione tra le enciclopedie e le biblioteche, e quell’immenso catalogo sans papier che è per l’appunto fornito oggi da internet. Otlet sognava il giorno in cui tutti avrebbero potuto accedere a questo immane archivio standosene a casa, come nella illustrazione di suo pugno riportata all’inizio del capitolo2: libri, cataloghi e documenti sarebbero stati accessibili alla televisione, che negli anni Trenta muoveva i primi passi. In questa visione, in effetti, il Mundaneum diventa un Panopticon, il carcere ideale progettato alla fine del Settecento da Jeremy Bentham, e valorizzato filosoficamente da Foucault nel secolo scorso3. Ma si tratta di un Panopticon capovolto: non una torre che spia tutti, bensì dei televisori da cui tutti possono vedere, appunto come internet, o quasi.

E qui c’è una singolarità che fa riflettere, e che non ha a che fare con la circostanza macroscopica per cui l’archivio del Mundaneum è in grandissima parte cartaceo, sebbene comprenda anche microfilm, fotografie, dischi (in uno di questi, che si sta restaurando, è registrata la voce di Otlet, che illustra i suoi princìpi di classificazione). No, ciò che Otlet non previde nella sua profezia – e che viceversa sta al centro del mio catalogo – è che l’accesso ai documenti sarebbe avvenuto attraverso la scrittura. Se ci facciamo caso, sono proprio le tastiere dei computer che mancano nel disegno di Otlet, c’è solo lo schermo. E questo, in effetti, cambia tutto: quando usiamo internet non facciamo zapping, digitiamo su una tastiera, scriviamo, come del resto facciamo, e sempre più, sul telefonino, e sugli smartphone che, rispetto ai loro parenti poveri (di memoria), presentano essenzialmente il vantaggio di disporre di una tastiera più ampia. È singolare che un grande archivista come Otlet non ci avesse pensato sino in fondo4, cioè non avesse considerato il fatto che un Mundaneum futuro e pienamente realizzato forse avrebbe decretato la fine della carta, sostituita almeno in linea di principio da altri supporti, ma certo avrebbe comportato l’esplosione della scrittura.

Sono iniziative che si ripetono. Ricordo come nell’aprile del 2007, a Bogotà, fui introdotto alla gigantesca impresa di un Libro total, capace di realizzare il sogno del Livre di Mallarmé. Di qui l’idea o il demone del sistema: una classificazione di tutto ciò che c’è nel mondo. Ecco, ma, prima di tutto, che cosa c’è nel mondo? Che cosa si cataloga? La risposta, per me, è la seguente: si catalogano esemplari, cioè individui che possiedono tratti generalizzabili, esattamente come nel catalogo di Leporello5, che appare filosoficamente istruttivo, giacché raccoglie degli individui che danno origine a delle classi:

V’han fra queste contadine,

Cameriere, cittadine,

V’han contesse, baronesse,

Marchesine, principesse.

E v’han donne d’ogni grado,

D’ogni forma, d’ogni età.

Si catalogano piatti e forchette, banconote e francobolli, lepidotteri e celenterati, capi indiani e dinastie egiziane. Mentre non si catalogano né la virtù in sé, né il musico in sé, né il rosso in sé o il suono in sé – ma solo esempi e fattispecie di virtù, di musici, di colori e di suoni. In breve, si catalogano enti, non si cataloga l’essere. E anche quando si raccolgono titoli di libri, come nel catalogo di una casa editrice, o specie animali, come in un trattato di zoologia, si classificano degli esemplari, cioè per l’appunto degli esempi, dei singoli generalizzabili, d’accordo con la logica della esemplarità che cercherò di sviluppare tra poco.

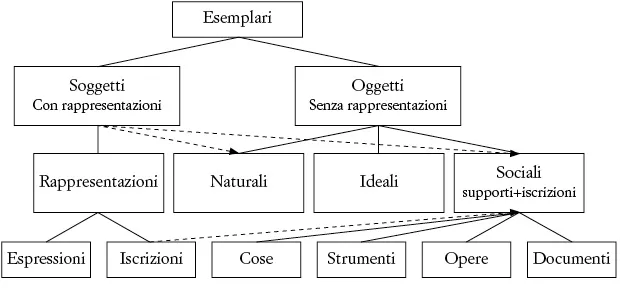

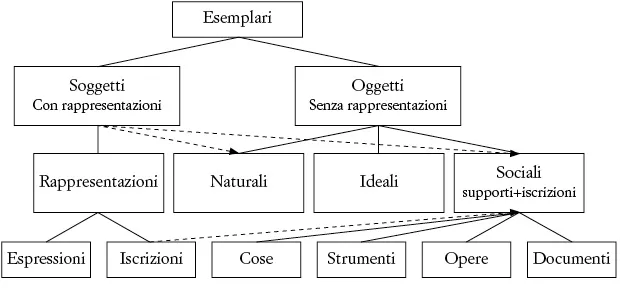

Rispetto a una caratterizzazione standard degli individui6, oltre a privilegiare gli esemplari come sottospecie di individui, la mia proposta di classificazione del mondo presenta una seconda variante: suggerirei di dividere gli individui, invece che in persone e in corpi, in soggetti e in oggetti. Il motivo di questa scelta è la difficoltà di definire il concetto di «persona» (carico di valenze morali e giuridiche) e la semplicità di definire il concetto di «soggetto» e – correlativamente – di «oggetto»: soggetto è ciò che ha rappresentazioni, oggetto è ciò che non ne ha, sebbene, ovviamente, possa essere rappresentato7. Inoltre, nella polarità soggetto-oggetto, mi propongo di dare un privilegio all’oggetto, e in questa scelta entra in gioco una opzione antikantiana. Se la maggior parte dei sistemi moderni è stata costruita, su basi kantiane, a partire dai soggetti (dall’Io puro o dalle sue trasformazioni, sino all’Esserci di Heidegger o all’essere in situazione di Sartre), quello che propongo è invece un sistema aristotelico, che dà preminenza agli oggetti, e che per l’appunto sostituisce all’Io trascendentale l’idea del catalogo. Inoltre, se, come ho detto, il mondo è la totalità degli individui e delle loro relazioni, cioè appunto l’insieme degli esemplari, spazio e tempo non sono due forme pure dell’intuizione bensì, leibnizianamente, l’ordine della compresenza e della successione degli individui.

Le regole che mi sono dato per formare il mio catalogo sono cinque: classificare, non costruire; oggetti, non soggetti; esemplificare, non semplificare; descrivere, non prescrivere; esperienza, non scienza. Immagino che messe così queste regole appaiano piuttosto criptiche, e – rispetto alle Regulae di Cartesio – presentino il solo vantaggio, indubbio ma insufficiente, di essere poche. Cerco allora di chiarirle in breve.

1.1.1. Classificare, non costruire

Incominciamo con la prima regola. Contro l’idea che il mondo sia una pura costruzione del soggetto, affermo che il mondo ha le sue regole e le fa rispettare, e che dunque il compito del filosofo consiste anzitutto nel classificare. In effetti, i costruzionisti – da Kant ai postmoderni passando per gli idealisti trascendentali e gli ermeneutici nietzschiani, tutte famiglie che discuto in 2.1. – asseriscono che la realtà è determinata dalla verità (cioè dai nostri giudizi e schemi concettuali)8, e alcuni affermano9 che la lista degli schemi non si ferma alle scienze, coinvolgendo molte altre pratiche umane, in particolare quelle artistiche. Sostengono insomma che l’ontologia, quello che c’è, è determinata dalla epistemologia, l’insieme delle nostre credenze giustificate.

A mio avviso, la strategia corretta è un’altra. Anzitutto, riconoscere che la realtà precede ed è indipendente dalla verità, che l’ontologia non è determinata dalla epistemologia, non più di quanto la nostra semplice speranza di montare uno scaffale dell’Ikea coincida con l’effettivo montaggio di quello scaffale. E, subito dopo, osservare che la nostra inventiva si esercita non tanto nel fabbricare mondi, quanto piuttosto nell’introdurre – e anzi il più delle volte nel riconoscere – un ordine plausibile e non sempre coincidente con quello della scienza. Anzi, i suggerimenti di Proust e Picasso sono i benvenuti, insieme a quelli di Tito Livio, di Machiavelli, di Montaigne, e di tanta altra gente che non ha mai avuto nulla a che fare con i quark senza per questo passeggiare attraverso mondi di invenzione.

È in questo quadro che l’ontologia costituisce il fondamento di una teoria delle scienze umane e del mondo della vita, ma l’idea del catalogo è molto più antica10. Nell’età barocca si compilavano dei «cataloghi ontologici» che classificavano, per esempio (e rispondendo a loro modo a esigenze di modernizzazione), tutto ciò che si trovava in uno Stato o in una regione: dalle stoviglie ai titoli nobiliari, dagli animali da cortile alle città. Una specie di mappa dell’impero che a...