Capitolo III.

Gente del Sud

(1956-1964)

1. Evoluzione e crescita dei flussi all’inizio del miracolo economico

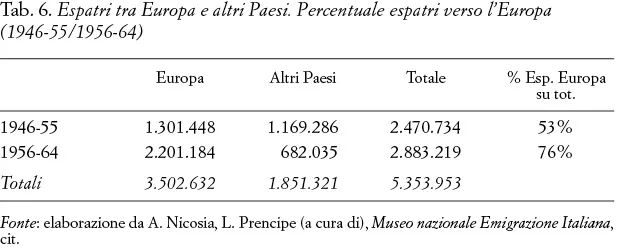

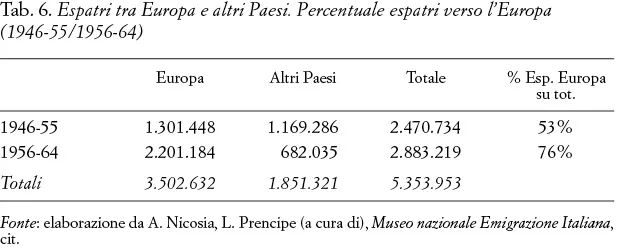

Nel capitolo precedente, abbiamo già accennato a come, all’indomani della fine del secondo conflitto mondiale, soprattutto nel biennio 1946-47, l’incidenza dell’emigrazione italiana verso l’Europa – in particolar modo verso Svizzera e Francia – abbia raggiunto quasi l’80% sul totale degli espatri. Nel contempo, fino alla metà degli anni Cinquanta, gli italiani continuarono ad emigrare verso le mete transoceaniche, come dimostrano i dati del decennio 1946-55, eguagliando quasi il flusso verso l’Europa, per poi ridursi drasticamente a meno del 30% nel decennio successivo (tab. 6).

Inoltre, in questo primo decennio, escluso il triennio 1948-50 che vide la prevalenza di espatri soprattutto verso l’Argentina, il Venezuela, l’Australia, gli Stati Uniti ed il Canada, a partire dal 1951 – tranne qualche picco legato soprattutto agli accordi sottoscritti nel 1953 dal CIME – l’emigrazione si diresse in maniera cospicua e costante verso il continente europeo.

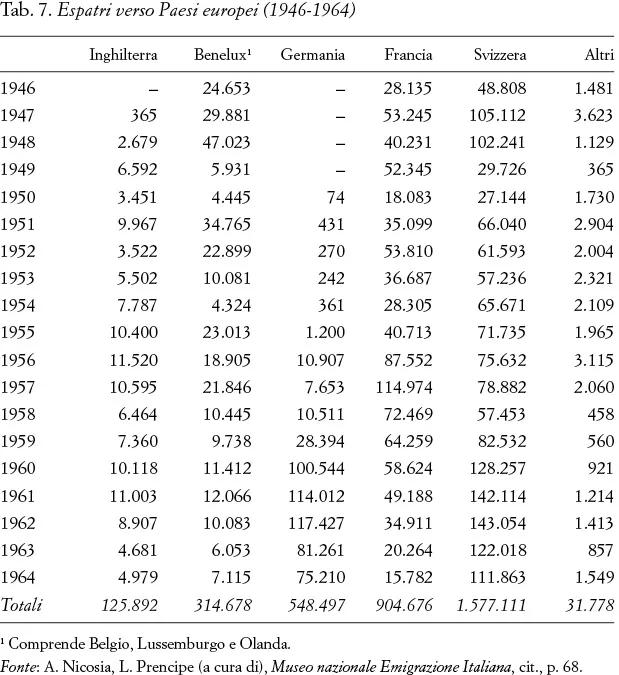

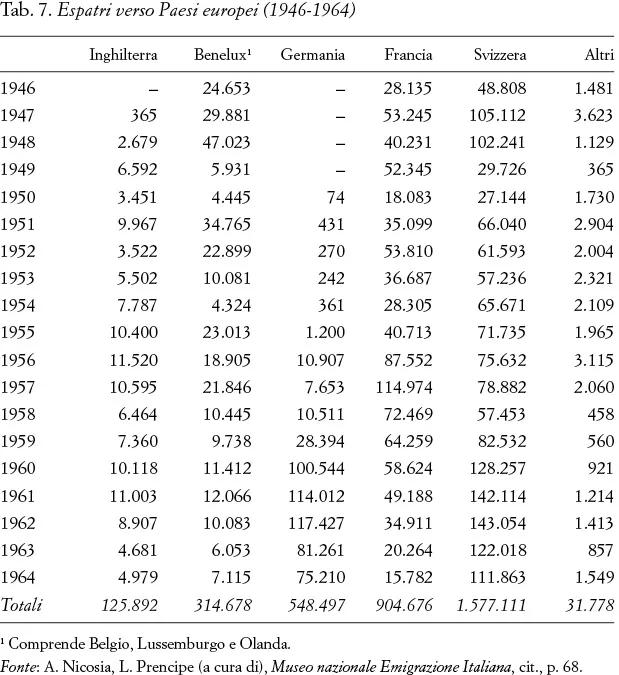

Almeno fino alla metà degli anni Cinquanta, gli espatri continentali erano prevalentemente diretti verso Francia, Svizzera e Belgio. Nel caso del Belgio la punta massima venne raggiunta nel 1948 (47.023 espatri), a due anni di distanza dall’accordo di reclutamento sottoscritto con l’Italia, mentre Francia e Svizzera, alternandosi, si contenderanno il primato dei flussi sino al 1958 (tab. 7).

In Svizzera, dopo il picco massimo raggiunto nel biennio 1947-48, i flussi subirono una drastica diminuzione nel biennio 1949-50, attestandosi a valori al di sotto delle 30.000 unità annue, conseguentemente all’accordo del 1948, che, come già visto, offriva strumenti di garanzia e tutela maggiori ed induceva gli imprenditori svizzeri a ricorrere in maniera meno indiscriminata alla manodopera italiana.

In questo primo decennio, l’Italia non sarà il solo fornitore di manodopera: se da una parte gli stagionali erano quasi tutti italiani e di sesso maschile, dall’altra, fin dal 1949, si fece considerevole la presenza femminile, prevalentemente tedesca ed austriaca. L’immigrazione non stagionale femminile, fino al 1959, raggiunse quota 450.000 ingressi, superando di 60.000 unità quella degli uomini. L’immigrazione italiana, dunque, resterà nettamente maschile per l’arco di tutto questo decennio e ancora di più in quello successivo: nell’agosto del 1955, il rapporto si assesterà sul dato di 100 donne su 208 uomini; un decennio dopo la forbice passerà a 100 su 273.

A partire dal 1951 e fino alla metà degli anni Sessanta, l’emigrazione italiana verso la Svizzera aumenterà nuovamente, le cifre più alte – ben maggiori dei picchi del biennio 1947-48 – verranno raggiunte nel quinquennio 1960-64. L’apice storico si registrerà nel 1962, con 143.054 espatri e oltre 454.000 presenze. La fase di espansione durò ininterrottamente fino al 1966: successivamente, i flussi andarono riducendosi fino al 1976, anno del «sorpasso» da parte della Germania.

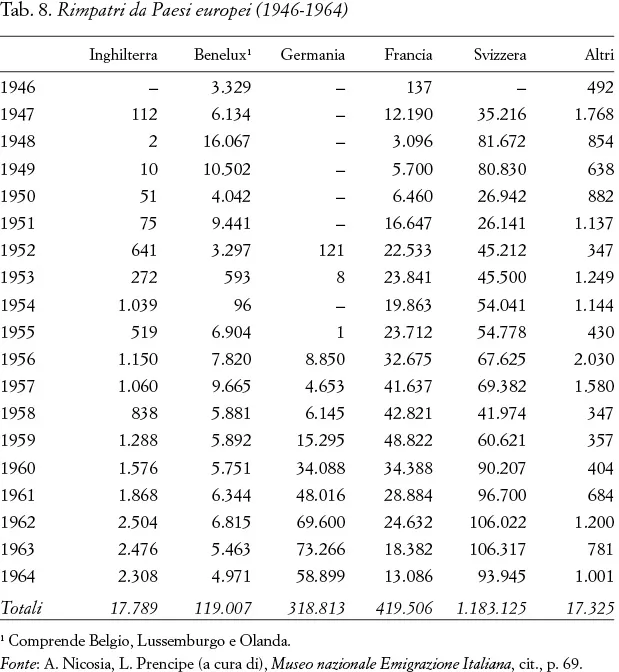

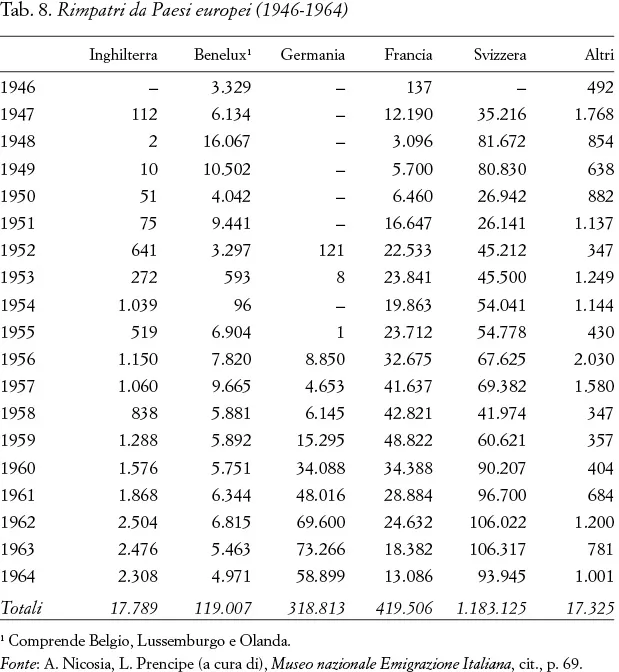

Analizzando i flussi, risalta immediatamente l’altissimo numero di rimpatri, che dimostra chiaramente come il fenomeno, in questi anni, fosse legato alla stagionalità e alla rotazione della manodopera ospite (tab. 8).

I Gastarbeiter o Sojourner rappresentano il perno centrale delle politiche di ammissione nell’Europa continentale.

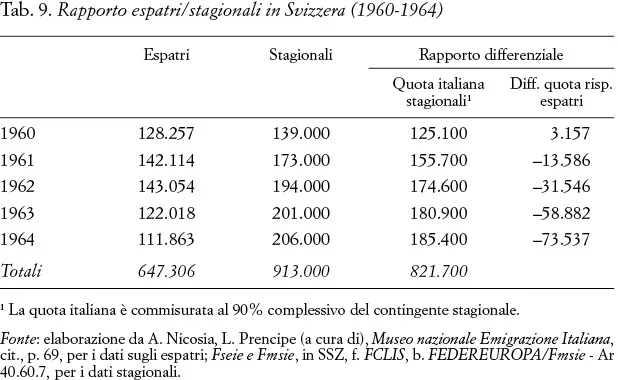

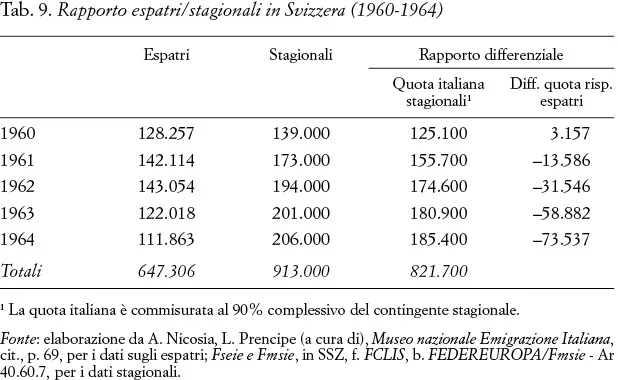

Alle cifre ufficiali si dovrebbe aggiungere un numero cospicuo di italiani che, in questi anni e sino a ridosso degli anni Sessanta, entrò clandestinamente in Francia e in Svizzera. Per quanto riguarda la Svizzera, solo nel primo semestre del 1954 gli ingressi clandestini superarono le 12.000 unità, confermando la media annua del triennio 1949-51. Inoltre, le stime annuali subiscono un elemento di approssimazione a causa degli arrivi con passaporto turistico, i quali, ovviamente, non rientravano nelle rilevazioni ufficiali. Così come non vi rientravano gli stagionali. Infatti, incrociando i dati, nel quinquennio 1960-64 si passa da 140.000 stagionali nel 1960 a quasi 210.000 nel solo 1964. Si tenga presente che questo contingente è rappresentato per il 90% da immigrati italiani e per quasi il 10% da spagnoli (tab. 9).

Da un’analisi dei dati emerge che, rispetto alle cifre ufficiali degli espatri, ci sia di anno in anno un differenziale in crescendo: mancano all’appello decine di migliaia di lavoratori stagionali. Significativi sono i dati a partire dal 1961, anno nel quale non risultano nelle statistiche ufficiali ben 13.586 stagionali italiani, fino ad arrivare ai quasi 60.000 nel 1963 ed agli oltre 70.000 un anno dopo. L’assenza è parzialmente spiegata dal fatto che le rilevazioni tenevano conto – almeno fino alla metà degli anni Sessanta – solo degli stranieri in possesso di permesso annuale. Inoltre, le rilevazioni venivano svolte il 31 dicembre, quando gli stagionali non erano più presenti. Quanti siano stati annualmente tra marzo e novembre, visto che il permesso durava 9 mesi, possiamo solo ipotizzarlo incrociando fonti di varia natura: relazioni delle Commissioni miste, inchieste svolte dalla FCLIS e dalle associazioni degli stranieri, inchieste sindacali e della carta stampata. Il quadro è completato da un ulteriore elemento, di tipo qualitativo e comparativo: in questa fase, il 40% della manodopera italiana qualificata emigrava in Francia, mentre in Svizzera si riversava, perlopiù, manodopera a bassa specializzazione.

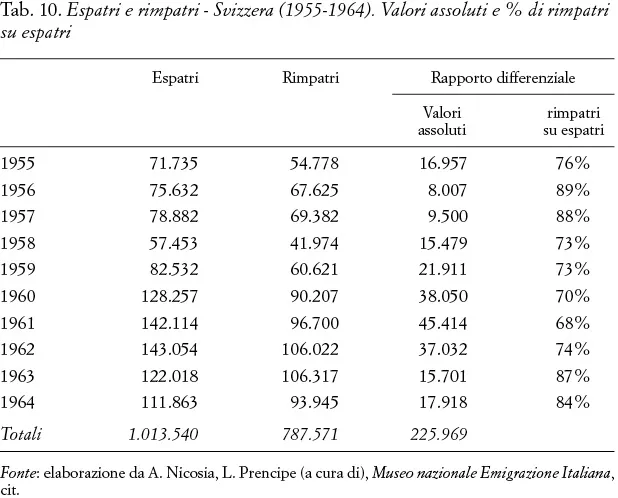

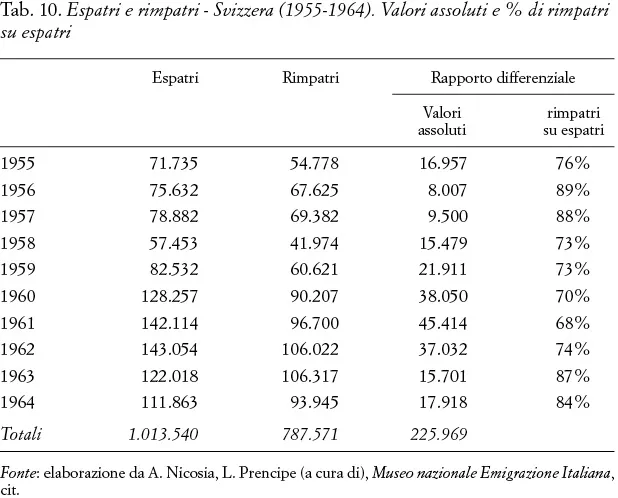

Il flusso migratorio italiano in questo primo ventennio (1946-55/1956-64) si contraddistingue per due aspetti: l’alta incidenza dei rimpatri dalla Svizzera, rispetto alle stesse partenze (tab. 10) e la progressiva preminenza della direttrice elvetica.

Per quanto attiene l’alta incidenza dei rimpatri, soprattutto nel decennio 1955-64, non si scenderà mai al di sotto del 68% (1961), sfiorando quasi il 90% nel 1956, a dimostrazione della rigidità del modello elvetico di gestione e rotazione della manodopera straniera. Anche se spesso, una volta scaduto il permesso di soggiorno si continuava a restare, clandestinamente, sul territorio elvetico, alimentando l’ingente – ma difficilmente quantificabile – piaga del lavoro nero.

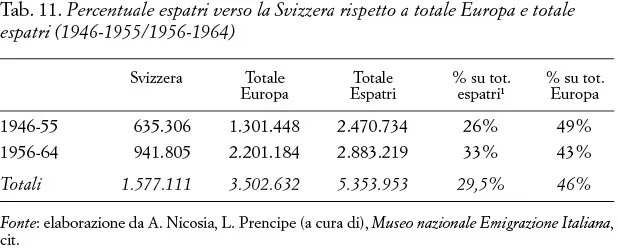

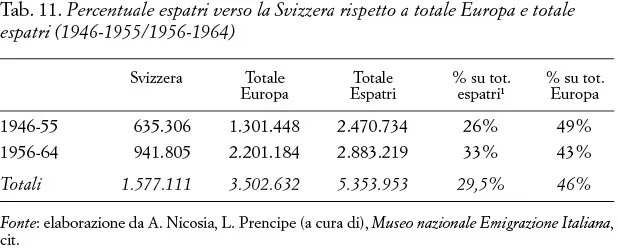

Per quanto attiene, invece, alla preminenza quale meta principale, almeno fino al 1976, la Svizzera assorbì da sola, nel decennio 1946-55, il 26% del totale dell’emigrazione italiana e quasi il 50% dell’intero flusso diretto verso l’Europa. La sua percentuale sul totale degli espatri crebbe fino al 33% nel decennio successivo e la sua capacità di attrazione sulla quota totale degli espatri continentali si ridusse di qualche punto, passando dal 49 al 43%. Complessivamente, nel primo ventennio del secondo dopoguerra, la Svizzera assorbirà quasi il 30% del contingente totale degli espatri dall’Italia ed il 46% sul totale di quelli rivolti verso il Continente europeo (tab. 11).

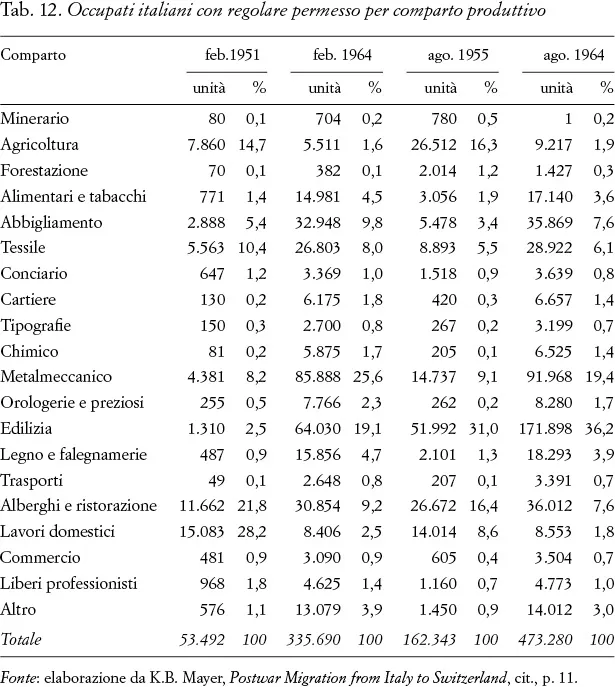

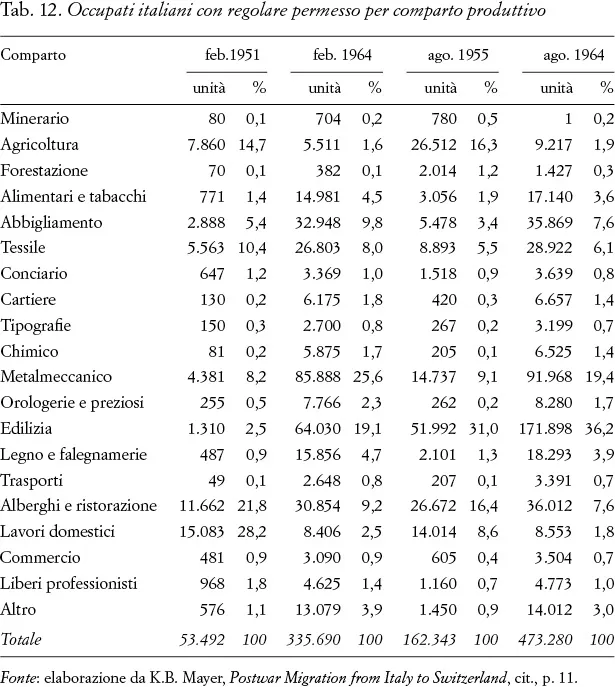

A questo punto è utile approfondire i comparti produttivi nei quali era impiegata la manodopera italiana e le rispettive evoluzioni. Stando alle rilevazioni dell’Ufiaml (Ufficio federale dell’industria, delle arti e mestieri e del lavoro), le percentuali variano tra il mese di febbraio (durante il quale generalmente non sono presenti gli stagionali) e di agosto (periodo di massima occupazione); e negli anni (1951, 1955 e 1964), mutano i settori nei quali trovano lavoro gli italiani (tab. 12).

Stando a questi dati, i comparti nei quali gli italiani trovavano occupazione erano prevalentemente cinque: tessile, lavori domestici, edilizia, metalmeccanico ed agricoltura.

Nel settore tessile, se nel febbraio del 1951 erano oltre 5.000 gli italiani impiegati (10,4% sul totale), più di un decennio dopo la cifra complessiva quasi si quintuplicò e si superarono le 26.000 unità, pari all’8% degli addetti. Nei lavori domestici, settore nel quale nei primi anni Cinquanta si registrò una forte presenza italiana, si passò dal 15% di occupati nel febbraio del 1951 a meno del 2% nell’agosto del 1964. Nonostante ciò, visto l’aumento esponenziale degli addetti, il comparto registrò solo un dimezzamento della forza lavoro italiana che passò dagli oltre 15.000 del 1951 a poco più di 8.000 nel 1964. I settori, invece, in espansione, trainanti per l’economia elvetica, saranno il metalmeccanico e soprattutto l’edilizia. Nel caso dell’industria metalmeccanica, in un solo decennio (1955-64) il numero degli italiani raddoppierà in termini percentuali e si moltiplicherà sette volte in termini assoluti. Mentre, nel settore edile, nell’agosto del 1955 gli italiani rappresentarono il 31% della forza lavoro e dieci anni dopo erano oltre 170.000, ossia poco meno del 40% sul totale degli addetti.

Nello stesso periodo si registrò un progressivo calo degli occupati in agricoltura: abbiamo già accennato in precedenza a come, soprattutto dopo la metà degli anni Cinquanta, gli italiani cercavano di fuggire da uno dei lavori più duri e di quanto i dati non tenevano conto del sommerso.

Concludendo, gli italiani, ma più in generale gli stranieri, erano po...