La mia vita con lei

Nessuno Le disse di non perdersi per lei.

Fray Luis de León

La vecchia Facoltà di Filosofia di Zorroaga aveva un vero bar, di quelli che servono bevande alcoliche, non una di quelle caffetterie che si trovano nelle università di oggi, dove la cosa più forte che ti danno da bere è un caffè doppio. Tenevo le mie lezioni di etica al mattino, tre praticamente di seguito, ripetendo la stessa cosa in corsi differenti. Cercavo di non cambiare neanche una parola-chiave perché se introducevo una novità, il giorno dopo avrei dovuto ricordarla per ripeterla alle altre classi e lo sforzo di memoria avrebbe minato la tranquilla routine delle lezioni. Esisteva anche un’altra minaccia: gli alunni più entusiasti, non so se masochisti o sadici, che assistevano a tutte e tre le lezioni una dietro l’altra. Ovviamente, io facevo per tre volte anche la stessa battuta come se mi fosse venuta in quel momento, con quella naturalezza di cui sono maestro indiscusso. Ma era difficile fingere spontaneità quando vedevo insinuarsi sui loro visi un insopportabile sorrisetto complice mentre si avvicinava il momento. Varie volte provai a dissuaderli gentilmente dall’essere così assidui, ma fallii; si ostinavano a credere che ci fossero delle significative variazioni nel triplo ritorno dell’identico, e le loro menti allenate le scovavano nonostante i miei sforzi.

Tra una lezione e l’altra mi precipitavo al bar a bere un bicchiere di vino (o due, se ritenevo che non avrei dato scandalo) o a mangiare addirittura un pacchetto di patatine quando avevo un po’ più di tempo. Davanti al bancone, alquanto rozzo, professori e alunni (questi ultimi riconoscibili dagli enormi panini ripieni di tortilla di patate che erano capaci di divorare in qualunque momento della mattina o del pomeriggio) erano accompagnati da vecchietti con il basco che bevevano il loro bicchiere di vino con evidente godimento. Erano gli ospiti della vicina residenza per la terza età (la quarta non esiste) che scappavano dall’austero istituto per raggiungere un luogo di libertà dove potevano non solo bere vino, ma anche circondarsi di giovani donne. Nessuna li degnava di uno sguardo, certo, ma a questo li aveva già abituati la loro lunga vita. Erano quelli che se la godevano di più in quel bar, che per loro aveva il gusto del proibito come quelli di Chicago negli anni Trenta.

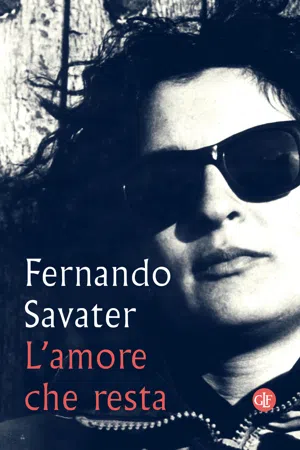

Accadde una mattina, dopo le mie prime due lezioni. Io stavo finendo in fretta il mio bicchiere di vino – mentre decidevo se valeva la pena chiederne un altro – e le mie patatine. In quel momento mi si avvicinò lei, decisa, come se venisse a darmi degli ordini. Non dirò che non l’avevo mai notata prima perché sarebbe una bugia. Ma non perché lei facesse qualcosa per attirare l’attenzione: la attirava e basta, in modo semplice e naturale, come i fiori profumano e i tuoni spaventano. Era vestita di nero con dei dettagli bianchi, proprio come l’avrei vista per anni, prima dell’avvento del colore nel cinema della nostra vita. Aveva un taglio di capelli punk, con le punte sparate all’insù, da cui il soprannome «Pelo Cohete» che lei stessa adottò come sempiterno nom de guerre, anche se abbandonò abbastanza presto quell’acconciatura. Ricordo che uno dei primi regali che le portai di ritorno da uno dei miei viaggi di interesse ippico a Londra fu un piccolo busto di una ragazza punk con la cresta colorata, molto più appariscente della sua, che avevo acquistato a Carnaby Street. «Ho assistito alla tua lezione.» Esordì così. Non «Sono una tua alunna» (dare del «lei» non era consentito a Zorroaga), «Frequento il tuo corso» o qualsiasi altra formula che riconoscesse il suo ruolo di studentessa davanti al professore; anzi, adottò un’aria da ispettrice del ministero in servizio. «E non mi è piaciuta per niente!»

Poi mi spiegò perché mi aveva dato una valutazione così bassa. Siccome non conservo alcun ricordo dell’argomento delle lezioni né delle sue rimostranze, mi limiterò qui a riportare il mio leggermente irritato, ma al tempo stesso incantato, stupore di allora. Una ragazza attraente, moderna, sveglia, impertinente... Era esattamente ciò che all’epoca mi terrorizzava, ma era anche ciò che cercavo. Pur essendo il peggior psicologo del mondo in tema di relazioni di coppia, persino io mi resi conto che quella di Pelo Cohete non era ostilità o avversione, ma il suo modo di stabilire – o meglio, imporre – un rapporto di amicizia. O, chissà, forse anche qualcosa di più. Uff... Meglio non pensarci neanche! Perché aveva notato proprio me? Ho sempre diffidato della salute psichica, e persino fisica, delle donne che mostrano interesse verso di me. Sono come un povero invitato a una cena di pesce che sospetta che tanta generosità sia dovuta al fatto che è andato a male. Continuammo a chiacchierare e scoprii che era una grande appassionata di cinema, argomento di cui ne capiva molto più di me. A quel tempo, io collaboravo con «Casablanca», una rivista diretta dal mio amico Fernando Trueba, che mi aveva concesso una pagina in cui, col pretesto della «settima arte», potevo scrivere di quel che volevo. Mi è sempre piaciuto poter divagare. E, ogni tanto, fare en passant una confessione intima, meglio ancora se con un tocco di patetica autocommiserazione. Lei aveva letto i miei articoli e li aveva molto apprezzati; di fatto, se aveva stroncato la mia lezione, era perché la considerava al disotto delle potenzialità di uno scrittore in gamba come me. Come anche in altre occasioni, rivaleggiavo contro me stesso e avevo perso per un’incollatura. Uno dei miei articoli su «Casablanca» si intitolava Alone e parlava della solitudine che provavo o credevo di provare (più avanti capii che il male non era la solitudine, ma la desolazione) con l’aiuto di alcuni rimandi cinematografici. Io ero abbastanza contento del risultato, cosa che ogni tanto mi succede quando scrivo articoli perché è l’unico genere di scrittura per il quale non mi ritengo completamente inetto. E anche a lei era piaciuto. Molto. In un certo senso, lo considerò una chiamata. Insomma, ormai si era creata una specie di connessione. Com’è ovvio, io mi mantenevo estremamente guardingo, perché mi sembrava molto giovane (non lo era così tanto, aveva solo una decina di anni meno di me), troppo seria ed esigente (ahimè, ho sempre creduto che mi piacessero le donne divertenti) e chiaramente schierata dalla parte degli euskaldunak, dei bascofoni radicali... presso i quali io non ero esattamente popolarissimo. Su questo, come su tante altre cose, mi sbagliavo. Lei era radicale, certo, lo è stata dal giorno in cui la conobbi fino agli ultimi istanti della sua vita, più radicale di qualsiasi antropoide con orecchino e kefiah d’ordinanza che bulleggiava a Zorroaga e che oggi è impiegato negli uffici delle istituzioni basche. Più radicale di me, anche se ammetto che così l’asticella non è molto alta, nonostante certe volte punti i piedi anch’io. Lei era radicale nella ricerca di una libertà vitale, slegata da qualsiasi costrizione superstiziosa, reazionaria o progressista, di sinistra o di destra; a volte, radicale fino alla violenza, con la quale arrecava danno solo a sé stessa, mai davvero agli altri; radicale senza tornaconti politici, senza concessioni alla gerarchia accettata da altri, senza aspirare a un buon posizionamento rivoluzionario o conservatore; radicale di un radicalismo basato sull’orrore metafisico, non sul fastidio storico; radicale soprattutto nella compassione per i più poveri, bambini o anziani che fossero, e per chi come lei aveva subito un abbandono, un abbandono che nel suo caso le aveva forgiato il suo animo fiero. Non aveva niente in comune con i radicali di provincia, con la gesticolazione sovversiva e sempre sovvenzionata sottobanco della mafia separatista. Mi resi conto di tutto questo un po’ alla volta, quando conobbi meglio lei e alcuni frammenti del suo passato.

Era molto gelosa dei dettagli della sua biografia, altri invece li raccontava spesso. Ad esempio, non mostrava a nessuno la sua carta di identità, le dava fastidio farlo persino in circostanze ufficiali. Credo che i suoi documenti non fossero del tutto in regola, per non dire di peggio. Se le chiedevi le date o i nomi dei famigliari ricevevi in cambio un grugnito. In ogni caso, portava i cognomi materni perché i suoi genitori non erano sposati e non credo che si frequentassero molto. Quello che so per certo è che era nata nell’isola di Gran Canaria, nella periferia del capoluogo, o in un paesino vicino, il cui nome sembrava un segno del destino: Casablanca. Una zona povera, molto povera; a dirla tutta, un vero mondezzaio. La madre, che conobbi molto bene perché visse da noi i suoi ultimi anni, era una donna sensuale e sfrontata, tutt’altro che stupida, con una durezza di fondo che poteva diventare implacabile con chiunque non fosse sua figlia. Dovette fare diversi lavori (tra cui quello di cameriera) e preferiva divertirsi piuttosto che mettere da parte dei risparmi. Le piacevano gli uomini, che non le mancarono mai, e il suo idolo mascolino e artistico era Alfredo Kraus, il che dimostra il buon gusto che aveva. Del padre, che non si occupò mai di loro, la sola cosa buona che Pelo Cohete diceva era che assomigliava a Clark Gable. Per il resto, era quasi certamente un pezzo di merda, tanto che la figlia, a soli nove anni, gli scrisse una lettera che prese le forme di veri e propri Cahiers de doléances, così implacabili e argomentati che l’imputato non riusciva a credere che fosse opera di una bambinetta. Si scontrava anche con sua madre, che a quanto pare all’epoca la picchiava (quando la conobbi io, provava un’autentica venerazione per la figlia), e trascorse qualche tempo dalle suore, delle quali non conservava un buon ricordo. Doveva avere sette o otto anni e scappava di frequente da quel convento-prigione. Se ne andava nelle radure e sulle colline dei dintorni per giocare da sola, lei e le sue fantasie. E lì incontrava spesso un vecchio vagabondo, al quale dava confidenza senza timore. Si parlavano appena, e lui non si prese mai la benché minima libertà con la bambina, che era veramente bellissima. Si davano solo la mano, senza dire una parola, e passeggiavano insieme per la campagna; forse lui pensava alle sue disavventure del passato e lei presagiva quelle le avrebbe riservato il futuro. Quando tornava, di solito la mettevano in castigo. Cosa darei per averla potuta conoscere a quel tempo, una bambina seria e ribelle, piena di grazia inconsapevole e con un carisma schivo che non la abbandonò mai.

Nonostante la miseria e le fatiche di quegli anni, anche i suoi ricordi di bambina, che mi raccontava di tanto in tanto, avevano degli aspetti luminosi, propri dei giorni passati al sole, in riva al mare, su arenili dove non mancavano mai la frutta (i manghi che adorò per tutta la vita e che erano la sua madeleine proustiana!) e il pesce, giocando sempre all’aria aperta, come in certe pagine scritte da un altro bambino povero ma felice, Albert Camus. All’inizio dell’adolescenza, si trasferì a Barcellona con la madre e il fratello minore, un ragazzino di bel garbo a cui, però, mancava l’energia che in lei abbondava. Nonostante Pelo Cohete ne dicesse peste e corna e gli attribuisse la colpa di molte sue disavventure giovanili, fece sempre di tutto per aiutarlo, anche più di quanto sarebbe stato prudente, perché lui finì per guardarla con gli occhi del parassita. Morì all’improvviso e in modo drammatico un paio di anni dopo di lei; è stato l’unico momento in cui sono stato contento che Pelo Cohete non ci fosse più, perché sarebbe stato un colpo durissimo che le avrebbe fatto rivivere tutta la sventura della sua infanzia, che già era rimasta abbastanza vivida. In Catalogna si stabilirono a vivere a Hospitalet, in un piccolo appartamento straordinariamente modesto di un quartiere operaio. Nonostante tutto, lo ricordava come un’importante ascesa nella scala della confortevolezza. Lì frequentò le superiori, contribuendo a pagarsi gli studi con piccoli lavoretti, come vendere gelati sulle Ramblas. Me la immagino, volenterosa e vivace, mentre offre con aria seria la mercanzia a quegli zotici pseudoilluminati che vanno a comprare i biglietti per El Liceu! Peccato non essere stato lì a vederla, ad applaudire il suo garbo, a comprarle tutti i gelati in una volta e a dirle: «Su, hai finito, lavoro concluso. Puoi tornare a casa a leggere»!

Molti anni dopo, quasi cinquanta, trascorremmo una notte terribile all’Hospital Clínico di Madrid. Lei stava morendo, e io la vedevo morire, spaventato e impotente. Erano le fatidiche ore che precedono l’alba. Né addormentati né svegli, sprofondati in un dormiveglia da incubo, sentivamo continuamente in sottofondo il canale di notizie 24 ore su 24. Ad un tratto, venne nominata L’Hospitalet e lei si risvegliò un poco. Con la gola lacerata dal sondino e la voce resa infantile dalla sofferenza, mi disse: «Hospitalet! Ehi, è il mio paese!». La cosa più commovente fu sentire un che di allegria nella sua voce. Con l’ultima alta marea tornava a riva il ricordo dell’adolescente che con animo puro sconfiggeva la miseria vendendo gelati. Il mio paese! Aveva dimenticato l’infanzia alle Canarie, la gioventù tra la Francia e San Sebastián, l’età adulta al mio fianco, Maiorca... Nella sua agonia decise – o l’imperscrutabile memoria decise al posto suo – di tornare definitivamente ai suoi tredici o quattordici anni quando era una secchiona (la più brava in matematica, così mi disse, e di sicuro anche in altre materie) e faceva diversi lavoretti per guadagnare qualche soldino e aiutare la famiglia sempre bisognosa. Ovviamente parlava catalano come se fosse davvero stata di Hospitalet, che dico Hospitalet, di Olot. Né lei né la sua famiglia furono mai «immigrati» nel senso – peraltro del tutto rispettabile – in cui lo sono quelli che oggi arrivano, chiedendoci ospitalità, dalla Siria o dall’Africa subsahariana. Erano spagnoli che si spostavano all’interno del loro paese per vivere dove più gli aggradava, senza dover chiedere il permesso a nessuno. Non erano nemmeno els altres catalans, «gli altri catalani» di Francisco Candel, ma semplicemente spagnoli e spagnole di origini diverse, come quasi tutti quelli che vivevano a Hospitalet; spagnoli – e ci mancherebbe che non lo fossero! – come tutti quelli nati in Catalogna. È incredibile che oggi questi concetti fondamentali siano stati dimenticati dai sinistrorsi nostrani, che più sono radicali più si lasciano irretire negli inganni separatisti, dimentichi di cosa sia la cittadinanza, se mai lo hanno saputo, e soprattutto del fatto che l’erosione del principio di uguaglianza all’interno dello Stato va sempre a scapito dei più umili. La cittadinanza libera e uguale per tutti è l’unica ricchezza di coloro che non ne possiedono altre!

È a partire da questi scampoli di notizie e da queste rivelazioni ottenute di sfuggita che ho iniziato a ricostruire la storia che sto cercando di raccontare ora per la prima volta con ordine. Non le domandai mai direttamente del suo passato. Non volevo risultare un impiccione né volevo farle rivivere controvoglia momenti della sua vita che potevano lasciare un retrogusto amaro al nostro presente insieme, che invece volevo fosse per lei impeccabilmente felice. Per questo motivo a volte devo riempire alcuni vuoti della sua storia con supposizioni mie, che faccio in modo siano il più sobrie possibile. A 16 anni, al termine delle superiori, se ne andò in Francia con un ragazzo, francese credo. Con la sua consueta facilità, imparò la lingua del posto quasi alla perfezione. Poi, non so se proprio quel ragazzo o un altro la introdusse negli ambienti del nazionalismo radicale basco. Si trasferì a vivere nei Paesi Baschi francesi e, anche in questo caso, com’era sua abitudine e quasi suo destino, imparò l’euskera con una scrupolosità invidiabile. Subito dopo entrò nell’ETA. Sì, prego, lettore ipocrita (devo considerarti un mio simile ma non ti chiamerò mai «fratello» neanche sotto tortura), ora puoi scandalizzarti quanto ti pare. L’amore della mia vita fu militante dell’ETA per almeno un anno. E non è tutto: due o tre dei miei migliori amici lo sono stati per molto più tempo. Pertanto, quando faccio le mie tirate contro la banda non è solo per la sacra paura borghese della sovversione armata, che considero giustificabile nel caso di flagrante inagibilità democratica, ma perché conosco le terribili esperienze dirette di persone della cui onestà umana mi fido.

Dell’epoca in cui fu una terrorista mi raccontò poco e io non le chiesi quasi nulla. Ovviamente, non entrò nell’organizzazione terroristica spinta da un’ideologia nazionalista che non condivise mai (né il suo passato né la sua intelligenza la conducevano in quella direzione) ma come atto di ribellione nei confronti della società: sin da bambina voleva lottare contro chi calpesta i poveri. Non fu mai coinvolta in atti che richiedessero l’uso delle armi, anche se una volta le fu ordinato di compiere, insieme a un compagno, un agguato a una persona, e fu messa a loro disposizione una pistola sul cui uso entrambi avevano nozioni piuttosto elementari. Di comune accordo, tergiversarono e lo lasciarono scappare. La conoscevo bene, dubito che se ne avesse avuto l’occasione sarebbe stata capace di far male a qualcuno; era molto coraggiosa e di modi bruschi, ma per niente crudele.

A volte, spinta dal temperamento o dalle circostanze, era capace di fare del male, ma sempre e solo a sé stessa, e quindi anche a noi che le volevamo bene e soffrivamo per lei e con lei. In ogni caso, quando morì Franco le fu chiaro che la ragione che l’aveva indotta a entrare nell’ETA – se mai una ragione ci fu, cosa di cui poi lei stessa non era più convinta – si era esaurita con il funerale della dittatura. Mi raccontò però un fatto molto significativo dei suoi ultimi mesi di militanza. Il gruppo di giovani etarras si riunì a Parigi con alcuni intellettuali progressisti come Julio Cortázar e addirittura Sartre cum Simone de Beauvoir, la coppia divina, per esporre le ragioni dell’organizzazione. Quei ragazzetti violenti ma ingenui ricevettero dagli illustri letterati solo complimenti e attestati di ammirazione, non un solo invito ad aiutare a ristabilire la democrazia e a scegliere la via politica per difendere i loro ideali. Al contrario, furono esortati a non abbandonare la lotta ora che era morto il dittatore e a dare il colpo definitivo... Sono sicuro che se avessero parlato con Albert Camus, avrebbero ricevuto consigli ben diversi, ma comunque mi stupisce – oggi come allora – la nociva imbecillità politica di molti intellettuali di sinistra.

Fortunatamente, malgrado la gioventù e il carattere veemente, Pelo Cohete non era molto disposta ad ascoltare quei santoni. Non si lasciava mai impressionare dalla reputazione di chicchessia, nemmeno se si trattava di una reputazione cinematografica, che era quella che rispettava di più (ne è un esempio lo scontro che ebbe con quell’essere repellente di Jerry Lewis qualche anno dopo al Festival del cinema di San Sebastián). Il suo radical...