1. «Le leggi dei paesi»: prologo e sguardo generale

1. Un mondo, due imperi

Per essere sicuri di vedere la storia dell’Europa occidentale nella sua giusta prospettiva, dobbiamo cominciare il nostro racconto in una città molto lontana dall’Europa moderna. Edessa (la moderna Urfa) si trova nell’angolo sud-orientale della Turchia, vicino al confine siriano. Nel 200 d.C., dunque, era una città di frontiera, situata fra l’impero romano e quello persiano. Si trovava al centro di un mondo molto antico, rispetto al quale l’Europa occidentale appariva periferica e molto distante.

Edessa era situata al vertice della Mezzaluna Fertile, la fascia di terra abitata che si estendeva in un grande arco che congiungeva la Mesopotamia alla costa del Mediterraneo. Era inserita in un panorama già abitato per millenni. Tell – rovine a forma di collina di antiche città risalenti al III millennio a.C. – punteggiano la pianura che la circonda. Si riteneva che Abramo avesse risieduto a Harran, una città poco a sud di Edessa, e fosse passato da Edessa nel suo cammino verso occidente da Ur dei Caldei in Mesopotamia, per cercare la sua Terra Promessa sul lato mediterraneo della Mezzaluna Fertile.

A ovest di Edessa, un agevole viaggio di quindici giorni portava ad Antiochia e al Mediterraneo orientale, il mare che costituiva il cuore dell’impero romano. Verso sud-est, un altro viaggio di quindici giorni portava al cuore della Mesopotamia, dove il Tigri e l’Eufrate arrivavano vicinissimi fra loro. Questa era una zona intensamente coltivata, che aveva ospitato le capitali di molti imperi. Qui, verso il 240 a.C., fu fondata Ctesifonte, le cui rovine si trovano ora un po’ a sud della moderna Baghdad. Ctesifonte era la capitale mesopotamica della dinastia sasanide, una famiglia dell’Iran sud-occidentale che assunse il controllo dell’impero persiano nel 224 d.C. L’impero sasanide riunì insieme le ricche terre intorno a Ctesifonte con l’altipiano iranico. Al di là dell’altipiano iranico si trovano le città commerciali dell’Asia centrale e, ancora più oltre verso est, la serie di oasi che portavano il viaggiatore, lungo i pericolosi itinerari della Via della Seta, nel leggendario impero della Cina.

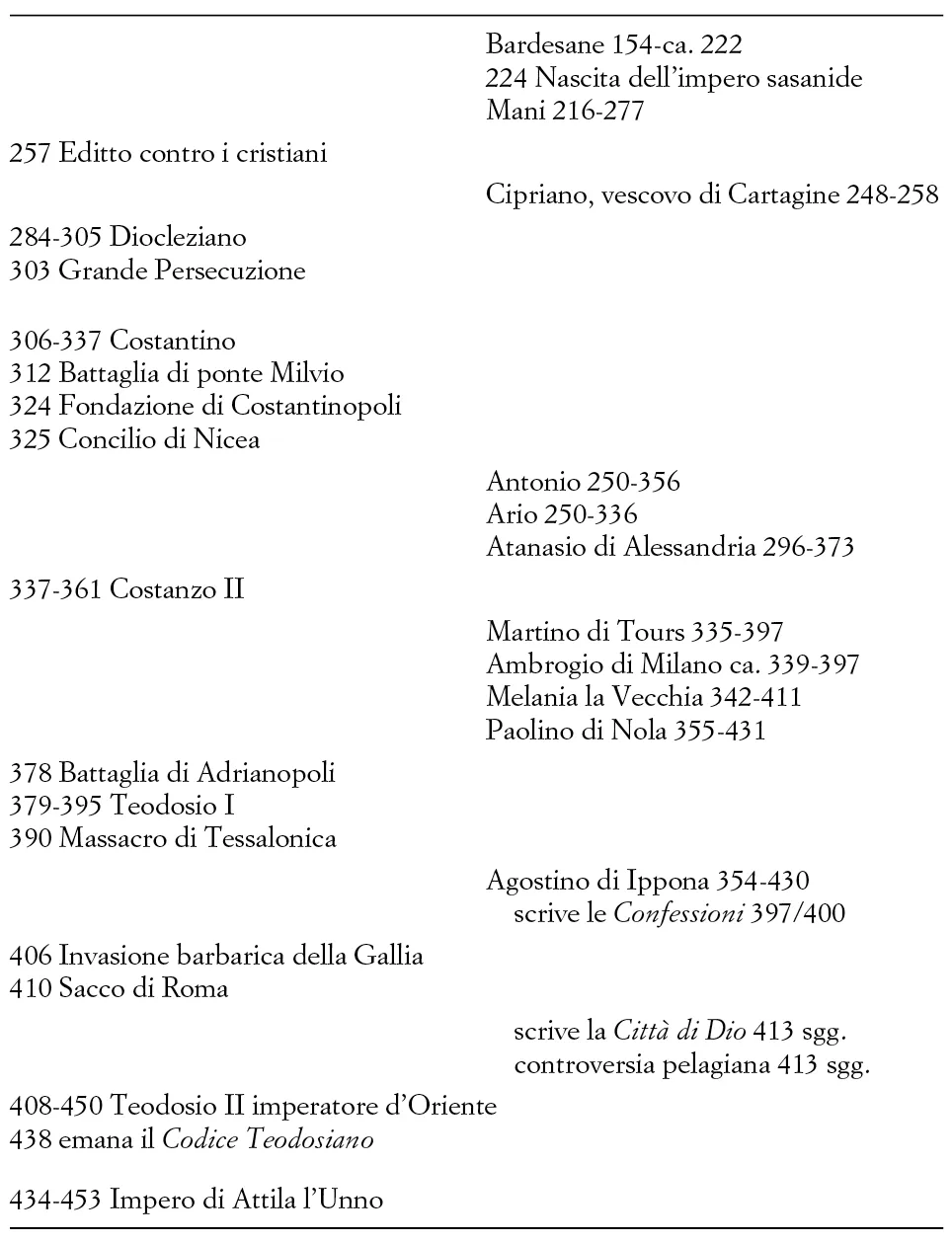

Cristianesimo e impero ca. 200-ca. 450

All’inizio del III secolo, Edessa era la capitale del regno indipendente di Osroene. Bardesane (154- floruit 222) era una grande figura di uomo nobile e colto della corte reale. Egli rappresentava le complesse tendenze di una cultura che inclinava sia verso est sia verso ovest. I visitatori greci ammiravano la sua abilità di arciere parto (persiano). Ma come filosofo era completamente greco. Quando un fedele discepolo scrisse un trattato che sintetizzava le opinioni di Bardesane sulla relazione fra determinismo e libera volontà, egli aprì il trattato con un dialogo di tipo platonico fra due amici di Edessa, Shemashgram e Awida. Ma il dialogo non fu scritto in greco bensì in siriaco, un idioma destinato a diventare ben presto la principale lingua letteraria delle Chiese cristiane del Medio Oriente.

Bardesane, inoltre, era cristiano, in un tempo in cui il cristianesimo era ancora una religione proibita dentro l’impero romano. Egli interpretava la sua fede in ampi termini geografici. Il punto che voleva sottolineare era che, ovunque vivessero, gli esseri umani erano liberi di scegliere il proprio modo di vita. Essi non erano determinati dall’influenza delle stelle. Ogni regione aveva i propri costumi, e i cristiani dimostravano quanto la volontà fosse libera ignorando anche questi costumi e cercando, piuttosto, di vivere sotto «le leggi del Messia» – di Cristo. «In qualunque luogo si trovino, le leggi locali non possono costringerli a rinunciare alla legge del Messia».

Figura 1. Il mondo verso il 350: gli imperi romano e sasanide.

Il trattato di Bardesane era giustamente intitolato Libro delle leggi dei paesi. Esso esplorava l’intero continente eurasiatico dalla Cina all’Atlantico settentrionale. Descriveva i costumi locali di ciascuna società – il sistema delle caste vigente nell’India settentrionale, i cavalli splendidamente bardati e le svolazzanti sete dei signori kushani di Bukhara e Samarcanda, gli zoroastriani dell’altipiano iranico, gli Arabi di Petra e dei deserti della Mesopotamia. Si volgeva anche al lontano Occidente, per osservare l’impenitente poliandria dei Britanni. Naturalmente, includeva i Romani, che nessun potere delle stelle era mai riuscito a fermare «dal conquistare sempre nuovi territori»1.

Qualunque libro sul ruolo del cristianesimo nella formazione dell’Europa occidentale non può che cominciare con un’occhiata alla visione di Bardesane. Il presente volume studia l’emergere solo di una particolare forma di cristianità, fra i tanti diversi cristianesimi che andarono diffondendosi lungo l’immenso arco geografico delineato nel trattato di Bardesane. Non dobbiamo mai dimenticare che la costruzione dell’Europa fu conseguente a un insieme di eventi che si verificarono sull’estrema punta nord-occidentale di quell’arco. Per tutto il periodo coperto da questo libro, come vedremo, i cristiani furono attivi sull’intera fascia di «luoghi e climi» che costituivano l’antico mondo del Mediterraneo e dell’Asia occidentale. Il cristianesimo era ben lungi dall’essere una religione «occidentale». Era nato in Palestina e, nel periodo fra il 200 e il 600 d.C., divenne un’importante religione dell’Asia. Nel 700 le comunità cristiane erano sparse in tutto il mondo conosciuto, dall’Irlanda all’Asia centrale. Gli archeologi hanno scoperto frammenti di testi cristiani che parlano di fondamentali attività cristiane svolte nella stessa maniera dall’Atlantico all’estremità della Cina. Nella contea di Antrim, nell’Irlanda del Nord, e a Panjikent, a est di Samarcanda, sono stati trovati frammentari quaderni del 700 circa d.C. – cera su legno per l’Irlanda, cocci d’argilla per l’Asia centrale – recanti versetti ricopiati dei Salmi di Davide. In entrambi gli ambienti, dunque, succedeva qualcosa di molto simile: gli scolari, che avevano come lingue materne l’irlandese ad Antrim e il sogdiano a Panjikent, si sforzavano di impadronirsi, con questo metodo faticoso, delle versioni rispettivamente latina e siriaca di quello che era diventato un testo sacro veramente internazionale – le «Sacre Scritture» dei cristiani2.

Ma ci sono anche azioni meno innocue a manifestare che andava formandosi all’epoca una comune mentalità cristiana. Come vedremo, la combinazione di zelo missionario e sentimento di superiorità culturale, sostenuti dall’uso della forza, divenne una caratteristica impressionante dell’Europa cristiana dell’alto Medioevo. Ma non esclusiva di quell’area. Intorno al 723, san Bonifacio abbatté la quercia sacra di Geismar e scrisse ai compagni in Inghilterra di mandargli copie ancora più splendide della Bibbia da presentare ai suoi potenziali convertiti. Dovevano essere «scritte in caratteri d’oro [...] perché la riverenza per le Sacre Scritture si imprimesse nelle menti carnali dei pagani»3.

Più o meno nello stesso periodo, missionari cristiani nestoriani mesopotamici erano impegnati in una propria guerra contro i grandi alberi sacri sulle pendici dei monti che davano sul Caspio. Con le loro scuri abbatterono «il capo della foresta», il grande albero sacro adorato dai pagani. Al pari di Bonifacio, il vescovo nestoriano Mar Shubhhal-Isho’ sapeva come impressionare i pagani:

Fece il suo ingresso con straordinario splendore, poiché le nazioni barbare hanno bisogno di vedere un po’ di pompa ed esibizione mondana che li attragga per farli avvicinare con piacere al cristianesimo4.

Ancora più ad est, in un’iscrizione dell’820 circa di Karabalghasun, sulla riva dell’alto Orkhon, il capo uiguro di un impero costituitosi fra la Cina e la Mongolia interna annotava come il suo predecessore Bogu Qaghan avesse introdotto nuovi maestri nel suo regno nel 762. Si trattava di manichei. Quali portatori di una fede missionaria di origine cristiana, i missionari manichei nel cuore dell’Asia condividevano con i nestoriani un analogo atteggiamento brutale a proposito della conversione dei pagani. Il messaggio dell’iscrizione è chiaro e crudo come quello che Carlomagno lanciò fra il 772 e il 785 quando bruciò il grande santuario degli dèi a Irminsul e bandì il paganesimo in Sassonia. Bogu Qaghan diceva:

Ci dispiace che siate stati finora privi della conoscenza, e che chiamiate «dèi» gli spiriti cattivi. Bisogna che bruciate le immagini degli dèi scolpite e dipinte che possedete, e che vi asteniate da tutte le preghiere agli spiriti e ai demoni5.

Va da sé che questi avvenimenti non sono legati fra loro da influenze dirette o immediate dell’uno sull’altro. Ma presentano nette somiglianze «di famiglia». Rivelano tracce di un comune linguaggio cristiano, basato su tradizioni condivise. Semplicemente ci ricordano lo scenario di fondo su cui venne a formarsi una cristianità specificamente occidentale.

Ma la principale preoccupazione di questo libro sarà di individuare con precisione quello che alla fine avrebbe reso la cristianità dell’Europa occidentale diversa rispetto alle sue tante varianti contemporanee. Per farlo, consideriamo brevemente un altro aspetto del panorama geografico di Bardesane. La vivace galleria di culture a lui note corre dalla Cina alla Britannia lungo una fascia molto stretta. Bardesane si sentiva oppresso dall’immensità del mondo senza regole e sottosviluppato dei «barbari», che si estendeva a nord e a sud del mondo civile. Tetri territori con popolazioni sparse fiancheggiavano le vitali società da lui descritte.

In tutte le regioni dei Saraceni, nella Libia superiore, fra i Mauretani [...] nella Germania esteriore, nella Sarmazia superiore [...] in tutti i paesi a nord del Ponto [il Mar Nero], nel Caucaso [...] e nelle terre al di là dell’Oxus [...] non c’è traccia di scultori o pittori o profumieri o cambiavalute o poeti.

Ai «margini del mondo» non si trovava alcuna delle importantissime cose belle che rendevano piacevole e interessante la vita stanziale delle città6.

Era, questa, una visione equilibrata, condivisa dalla maggior parte dei contemporanei greci e romani di Bardesane. Ed era particolarmente appropriata per un uomo al confine di due grandi imperi – quello romano e quello persiano. Questi due grandi Stati controllavano, sommati insieme, la maggior parte delle terre abitate dell’Europa e dell’Asia occidentale. Entrambi erano impegnati a sostenere, fra i loro sudditi, la credenza che i loro costosi sforzi militari fossero indirizzati alla difesa del mondo civile contro i barbari. Per dirla con le parole di un manifesto diplomatico di fine VI secolo, inviato dal Re dei Re persiano all’imperatore bizantino:

Dio ha voluto che tutto il mondo fosse illuminato fin dall’inizio da due occhi [i Romani e i Persiani]. Da queste due massime potenze, infatti, le disobbedienti e bellicose tribù sono tenute sotto controllo e il cammino degli uomini è costantemente regolato e guidato7.

È sullo sfondo di un vasto mondo pattugliato da due grandi imperi, che – salvo piccole interruzioni – si estendevano dall’Afghanistan alla Britannia, che cominciamo la nostra storia della nascita e del consolidamento del cristianesimo nell’Europa occidentale.

2. Chi sono i barbari? Nomadi e coltivatori

Gli imperi che controllavano le terre abitate si presentavano invariabilmente come difensori della «civiltà» contro i «barbari». Ma quello che ciascun impero intendeva per «barbaro» e le relazioni che ciascuno stabiliva con i «barbari» sulle sue frontiere variavano notevolmente da regione a regione. L’Europa occidentale divenne quello che è ora perché le relazioni che l’impero romano stabilì con i «barbari» lungo le sue frontiere settentrionali ebbero un carattere del tutto inconsueto. A confronto con le relazioni fra gli antichi imperi del Medio Oriente e i nomadi del deserto arabo e delle steppe dell’Asia centrale, i «barbari» dell’Occidente romano non potevano dirsi «barbari» in senso vero e proprio. Essi, infatti, erano coltivatori, non nomadi.

Dobbiamo sempre avere in mente che per Bardesane e i suoi contemporanei «barbaro» significava molte cose. Poteva significare semplicemente «straniero», una persona vagamente inquietante, e persino affascinante, di diversa cultura e gruppo linguistico. In questo senso, i Persiani erano «barbari». Per i Greci e per un orientale come Bardesane, anche i Romani erano «barbari». Ma per Bardesane, come per la maggior parte dei Greci e dei Romani, «barbaro» nel senso forte della parola significava, in realtà, «nomade». I nomadi erano visti come i gruppi umani che occupavano il gradino più basso della scala della vita civilizzata. Il deserto e il seminato erano visti come contrapposti in un’antipatia risalente a tempi immemorabili e irrisolta, con il deserto sempre lì pronto a invadere e distruggere il seminato non appena possibile8.

Nel Nordafrica e nel Medio Oriente, naturalmente, la realtà era molto lontana da questo stereotipo melodrammatico. Per millenni, pastori e contadini avevano collaborato, in una tranquilla e vantaggiosa simbiosi. I nomadi erano trattati come una sottoclasse disprezzata ma utile. Era convinzione comune che questi vagabondi, benché spesso irritanti, non avrebbero mai potuto rappresentare una minaccia consistente per i grandi imperi del mondo stanziale, e tanto meno che avrebbero potuto prenderne il posto. A causa del disprezzo per i nomadi del deserto che risaliva molto indietro, nel Medio Oriente, ai tempi dei Sumeri, le conquiste arabe del VII secolo (opera formidabile di ex nomadi) e la conseguente fondazione dell’impero islamico colsero largamente di sorpresa i contemporanei. Non si aspettavano un’invasione e una conquista su vasta scala dall’infuocato deserto d’Arabia.

I nomadi che erano stati sempre temuti (e a ragione) erano piuttosto quelli del freddo Nord, delle steppe che si estendevano dalla puszta d’Ungheria all’Ucraina meridionale, fino all’Asia centrale e interna. Qui le condizioni favorivano la comparsa a intermittenza di imperi nomadici aggressivi e ben organizzati9. Mandrie di veloci e vigorosi cavalli venivano allevate rapidamente e a basso costo sull’esile erba delle steppe settentrionali. Questi animali in numero straordinario, montati per la guerra, conferivano ai nomadi il terrificante aspetto di una nazione in armi, dotata di una misteriosa mobilità. Una confederazione di Unni dall’Asia centrale penetrò nel Caucaso, nelle valli dell’Armenia, a metà del IV secolo:

Nessuno poteva calcolare le dimensioni dei contingenti di cavalleria, [così] ognuno degli uomini aveva l’ordine di portare con sé un sasso e poi di lanciarlo [...] in modo da formare un mucchio [...] terribile segnale [lasciato] a futuro ricordo per comprendere eventi passati. E dovunque passassero, lasciavano simili segnali a ogni incrocio sul loro cammino10.

La vista di tumuli del genere lasciava certamente il segno nella memoria. Per nulla impressionati dai nomadi dell’Arabia e del Sahara, i governanti del mondo civilizzato scrutavano invece con apprensione il mondo nomadico delle steppe settentrionali.

Ma, per quanto terrificanti potessero essere gli imperi di nomadi delle steppe, essi erano comunque un fenomeno intermittente. L’efficacia del nomadismo dipendeva, di norma, dal fatto di avere una dispersione massima delle famiglie, ognuna delle quali manteneva iniziativa di manovra nella ricerca dei pascoli migliori per le proprie greggi, con il minimo d’interferenza da parte di un’autorità centrale. Il passaggio dal sorvegliare greggi sparse al condurre esseri umani in conquiste e incursioni guidate da un unico capo, fu un cambiamento anomalo, e solitamente di breve durata, nella lunga storia del mondo nomadico. Persino un potente signore della guerra come Attila (434-453), nonostante abbia lasciato un marchio indelebile sull’immaginazione europea, dovette accorgersi che le sue ambizioni si scontravano con limiti insormontabili. La sua capacità di terrorizzare gli abitanti stanziali dei territori da lui attraversati era soggetta a un «blocco» automatico. Quanto più si allontanavano dalle loro steppe d’origine tanto più diventava difficile per gli Unni l’accesso a quei pascoli che fornivano la grande sovrabbondanza di cavalli da cui dipendeva la loro superiorità militare. Per alcuni duri decenni Attila aveva spremuto tributi dal mondo romano. Ma nel giro di un anno dalla sua morte nel 453 il suo famoso impero unno si disintegrò e si dissolse come se non fosse mai esistito11.

Le confederazioni di nomadi, pertanto, giocarono un ruolo marginale nella storia d’Europa. Agli Unni del V secolo seguirono gli Avari nel VII e VIII secolo. Ma anche gli Avari alla fine si insediarono, dopo qualche decennio di spettacolare sferragliare di sciabole. Quello che gli Unni e gli Avari portarono, sul lungo termine, non fu la fine del mondo da molti paventata all’epoca, ma un richiamo agli immensi spazi che stavano dietro di loro. Le confederazioni nomadiche dell’Europa orientale e dell’Ucraina erano i rappresentanti più occidentali di un mondo eurasiatico plurietnico, con i cui vasti orizzonti le società stanziali dell’Europa difficilmente potevano rivaleggiare. Il mov...