1.

Che cos’è la postdemocrazia?

Le ultime campagne elettorali in Gran Bretagna ci hanno offerto una immagine molto più eloquente di tante parole di ciò che intendo quando parlo di “postdemocrazia”, e sono certo che lo stesso accada anche in altre democrazie mature. Un telegiornale mostra un politico che tiene un discorso, attorniato da sostenitori entusiasti, accuratamente bilanciati per età, etnia e genere, che agitano cartelli e striscioni con slogan di partito. Tutto lascia credere che il politico che parla sia molto vicino alla gente, che a sua volta gli esprime un consenso spontaneo. In realtà, quei cartelli non sono stati fatti da chi li sventola, ma provengono tutti da un’unica fonte. Qualche volta la telecamera, dispettosa, torna indietro e inquadra il politico e il suo gruppetto di sostenitori, che in realtà sono relegati in un minuscolo angolo di un capannone vuoto, alla sola presenza della stampa. Non c’è alcuna sterminata platea; anzi non è neanche un evento pubblico. Questi raduni si tengono in varie città, e i politici percorrono grandi distanze per apparire vicini alla gente. Ma i capannoni si trovano quasi sempre in periferia, vicino a una tangenziale o a un’autostrada, in luoghi dove non passa nessuno o quasi. I raduni elettorali non vengono organizzati quasi mai dove sta la gente, sia per motivi di sicurezza, sia per evitare il traffico, sia per timore di manifestazioni ostili. Quei raduni hanno tutte le caratteristiche apparenti degli eventi democratici: politici che viaggiano per tutto il paese, non si isolano sul palco, sono attorniati da gruppi compositi di persone e lanciano slogan emotivi di grande effetto. Eppure, questi eventi sono vuoti come i luoghi in cui vengono inscenati; in essi non avviene alcun incontro reale.

Figura 1.1. L’andamento a parabola, dal “pre” al “post”, nel ciclo di vita dei fenomeni sociali

Oggi si parla spesso di “post”: postindustriale, postmoderno, postliberale, postironico. Il “post” evoca l’idea di una società che sa che cos’era e che cosa non sarà più, ma non sa dove sta andando. Ma può anche avere un significato molto preciso. Nel “post” è insita l’idea di fondo che il fenomeno in questione percorra una traiettoria a parabola. Questo concetto è rappresentato nella figura 1.1. Il fenomeno sociale nasce, diventa sempre più importante, raggiunge un punto culminante e di lì inizia a declinare. Alla fine, il suo “indice” d’importanza torna ai livelli iniziali; ma ciò che si è accumulato nel tempo non scompare come se niente fosse: lascia un segno nei ricordi e, cosa più importante, nelle istituzioni create da quel fenomeno quando era all’apice della sua importanza, che almeno per un po’ sopravvivono. Insomma, dopo un certo periodo – diciamo settant’anni – la situazione non è più la stessa dell’anno zero. Prendiamo il caso della “società postindustriale”: un fenomeno misurabile piuttosto chiaramente in termini di percentuale del prodotto interno lordo (Pil) o dell’occupazione riconducibile all’industria manifatturiera. Partita dai bassi livelli tipici della fase iniziale, l’industrializzazione raggiunse un picco (che per la maggior parte delle economie occidentali si colloca negli anni settanta), e iniziò poi a diminuire. Oggi l’industria è tornata ai livelli della prima industrializzazione. Ma ciò non significa che stiamo tornando “preindustriali” o “non industriali”: tutto ciò che si è accumulato nel corso dell’industrializzazione, l’impatto di quest’ultima sulla nostra vita, non è scomparso, e oggi siamo “postindustriali”.

Qualcosa di simile vale anche per la democrazia. Se negli ultimi decenni la democrazia – come illustro sotto – si è indebolita, ciò non significa che viviamo in società predemocratiche o non democratiche. Le conquiste della democrazia hanno lasciato una importantissima eredità di pratiche, atteggiamenti, valori e istituzioni, che è tuttora attiva. Ciò ci dà motivo di ottimismo, ma ci dice anche qualcosa d’importante sulla postdemocrazia: e cioè che è proprio la sopravvivenza delle istituzioni e delle consuetudini democratiche a impedirci di vedere quanto si sia indebolita la democrazia: perché le sue istituzioni e consuetudini sopravvivono, è vero, ma l’energia reale del sistema politico è ormai nelle mani di una ristretta élite di politici e ricchi capitani d’industria, ed è sui desideri di questi ultimi che la politica tende a orientarsi sempre più.

Stephen Welch (2013) ha replicato a questa mia tesi affermando che oggi ci troviamo di fronte non a un declino della democrazia, bensì a una “iperdemocrazia”: vogliamo troppa democrazia, politicizzando anche questioni che non si prestano a esserlo. In realtà, Welch e io parliamo di due facce della stessa medaglia. Penso che le nostre posizioni si possano riconciliare osservando che, se il dibattito politico cerca di parlare di tutto, è proprio perché in realtà non parla di nulla. Quando il dibattito sui grandi indirizzi politici è quasi totalmente assente (e questa è una delle principali caratteristiche della postdemocrazia), i politici, per differenziarsi dai rivali, si soffermano su qualsiasi tema: dalla moralità personale alle cure mediche più opportune fino ai modi per insegnare ai bambini a leggere. Il risultato è che la politica – democratica o meno – invade anche aree di cui non è assolutamente in grado di occuparsi.

Affinché regga la mia tesi secondo la quale i cambiamenti della vita politica attuale possono essere descritti come passi lungo la strada che conduce alla postdemocrazia, devo riuscire a dimostrare due cose: che nel nostro passato recente c’è stato un periodo in cui la democrazia si poteva considerare salda, e che da allora essa si è andata indebolendo. Per dimostrare la prima di queste due cose, occorre chiarire il significato dell’espressione “momenti democratici”.

Momenti democratici

La democrazia prospera quando le masse, la gente comune, hanno possibilità significative di partecipare – con la discussione e attraverso organizzazioni indipendenti – alla definizione delle priorità pubbliche e usufruiscono attivamente di tali possibilità. È un modello ideale, ambizioso, quasi mai realizzabile totalmente, ma che – come qualsiasi ideale impossibile – fa da punto di riferimento. Considerare la nostra posizione rispetto a un determinato ideale ha un grande valore pratico, perché ci aiuta a migliorare. Nel caso della democrazia, è essenziale adottare questo approccio, al posto di quello, più comune, in cui l’ideale viene ridimensionato per uniformarlo alle realizzazioni concrete – che è la strada dell’acquiescenza, dell’autocompiacimento e dell’indifferenza per tutto ciò che indebolisce la democrazia.

Generalmente le società si trovano particolarmente vicine alla democrazia, intesa nella mia accezione massima, in alcune situazioni: subito dopo averla conquistata, oppure dopo una grande crisi di regime; quando l’entusiasmo democratico è diffuso e l’interesse per le vicende politiche particolarmente forte, poiché la gente si rende conto che esse influiscono sulla sua vita; quando molti e diversi gruppi e organizzazioni di gente comune partecipano allo sforzo per avviare un progetto politico che risponda finalmente alle loro necessità; quando i poteri forti che comandano nelle società non democratiche si trovano spiazzati e sono costretti sulla difensiva; quando il sistema politico non ha ancora imparato a gestire e manipolare le domande nuove che emergono. È questo che intendo quando parlo di “momenti democratici”.

Nella maggior parte dell’Europa occidentale e del Nord America ci sono stati alcuni importanti momenti democratici: negli Stati Uniti e in Scandinavia negli anni trenta, e negli altri paesi subito dopo la Seconda guerra mondiale. Fino allora, solo pochi paesi avevano conosciuto lunghi periodi di suffragio universale, limitato agli uomini adulti, e ancora più rari erano i casi in cui anche le donne avevano ottenuto i diritti di cittadinanza politica. Fu in quei momenti che le masse compresero di poter avere voce politica e diedero vita a partiti e altre organizzazioni, attraverso cui esprimere i propri interessi. I primi segnali di questi cambiamenti risalivano all’inizio del secolo e alla Prima guerra mondiale; ma nella maggior parte delle società europee le élites, abituate a una politica totalmente asservita ai propri interessi, erano assolutamente impreparate all’invasione di uno spazio che fino allora consideravano un privilegio riservato esclusivamente a loro. Molte di quelle élites gettarono il proprio peso sulla bilancia per sostenere partiti fascisti e nazisti che – nonostante la retorica populista e le mobilitazioni di massa – erano profondamente ostili alla democrazia e che, appena giunti al potere, non ebbero scrupoli a soffocarla con la violenza. La sconfitta di Adolf Hitler, Benito Mussolini e altri leader fascisti durante la Seconda guerra mondiale e le devastazioni subìte dai loro paesi spinsero quelle élites ad accettare non soltanto governi elettivi, ma anche priorità politiche sostenute da gruppi esterni alle loro file.

Tutto ciò si coglie molto chiaramente nei temi programmatici che la sinistra socialdemocratica e socialista aveva cercato d’imporre dalla fine dell’Ottocento in poi: diritti dei lavoratori, stato sociale, istruzione e sanità gratuite o fortemente sussidiate, tassazione redistributiva. Ma ormai la sinistra non era più l’unica a sostenere queste politiche. La democrazia ebbe un impatto politico, tra gli altri, anche sui cattolici. Dalla Rivoluzione francese in poi, la Chiesa cattolica si era opposta a qualsiasi tentativo di annacquare il predominio aristocratico e altre forme di governo elitario, e nel ventesimo secolo aveva appoggiato, in Italia, Portogallo e Spagna, la repressione fascista delle neonate democrazie. Ma tra le forze politiche cattoliche esisteva anche un’ala cristiano-democratica, contraria all’autoritarismo dominante, che fino alla Seconda guerra mondiale era rimasta ai margini delle élites cattoliche, ma che dopo la fine del conflitto divenne la principale forma di politica di matrice cristiana e diede vita a quella che, per diversi decenni, è stata la famiglia partitica di maggior successo nell’Europa occidentale. Tutto ciò era parte di quel momento democratico.

Come si è indebolita la democrazia

Che questa democrazia – intesa nell’accezione “massima” – fosse destinata a subire un certo grado di entropia, era da mettere in conto; tuttavia, ad accelerare questo processo hanno contribuito direttamente due fattori, più un terzo come conseguenza dei primi due:

– la globalizzazione economica, accompagnata dall’avvento dell’impresa gigante;

– i cambiamenti della struttura di classe e il declino (nell’Europa occidentale, molto più che negli Stati Uniti) del potere della religione, che hanno indebolito, più o meno inevitabilmente, le principali forze su cui si basava il rapporto tra la gente comune e la vita politica;

– infine – in conseguenza dei due fattori suddetti – la crescente tendenza dei politici ad allentare i propri legami con la massa dei propri sostenitori e a preferire il rapporto con le élites globali degli affari.

La globalizzazione ha indebolito la democrazia in primo luogo riducendo le possibilità d’intervento dei governi nazionali. Se le principali decisioni che incidono sull’economia vengono prese a livello globale mentre la democrazia rimane radicata negli Stati-nazione, la maggior parte dell’attività democratica finisce inevitabilmente per apparire superflua. In secondo luogo, le organizzazioni particolarmente avvantaggiate dalla globalizzazione sono le imprese transnazionali, cresciute molto al di là delle possibilità di governo dei singoli Stati-nazione: se a quelle imprese non piace il regime normativo o fiscale di un determinato paese, non devono far altro che minacciare di andarsene, e gli Stati, bisognosi di investimenti, faranno a gara nell’offrire loro condizioni normative e fiscali favorevoli. La democrazia non è riuscita a tenere il passo del capitalismo che si globalizza: tutt’al più, riesce a gestire qualche raggruppamento di Stati, ma perfino il più importante di questi raggruppamenti – l’Unione europea – rispetto all’agilità dei colossi imprenditoriali fa la figura di un pigmeo e appare gravemente impacciato, mentre il suo tasso di democrazia – per quanto ampiamente superiore a qualsiasi realtà analoga – è decisamente scarso.

L’ideologia economico-politica oggi dominante, il neoliberismo, ha fatto di questa debolezza dello Stato-nazione una virtù: se si è fermamente convinti che i governi siano – quasi per definizione – incompetenti e che le grandi imprese siano sempre efficienti, ne consegue che quanto più si indeboliscono i governi e le imprese si affrancano dal loro potere, tanto meglio sarà. Sul finire del ventesimo secolo un gran numero di leader politici e di persone politicamente attive, su tutto lo spettro politico, ha finito per convincersene. Il risultato inevitabile è stato una perdita d’importanza della democrazia politica.

Il secondo fattore è di tutt’altra natura. Le principali forze che consentivano alle gente comune, non attivamente coinvolta nella politica, di assumere un’identità politica erano la classe e la religione. E questo perché – come vedremo in dettaglio nel capitolo 6 – erano proprio la classe e, spesso, l’identità religiosa a collocare le persone su fronti opposti nelle lotte per la cittadinanza politica. Queste identità di classe e di religione erano attributi perfettamente comprensibili ai diretti interessati, i quali, nel momento in cui attraverso quelle lotte acquisivano una identità politica, riuscivano a capire facilmente quali fossero i partiti schierati a favore o contro “quelli come loro”, e votavano di conseguenza. Una volta conquistato il suffragio universale, quelle lotte si sono gradualmente trasformate da esperienze dirette in ricordi tramandati dai genitori e dai nonni. Le nuove classi create dallo sviluppo delle occupazioni postindustriali non hanno dovuto lottare per conquistare la cittadinanza, e non hanno perciò alcun elemento che le aiuti a definire la propria identità politica. Inoltre, la graduale secolarizzazione delle società europee e l’abbandono, da parte dei leader religiosi, delle tradizionali posizioni politiche conservatrici hanno fatto sì che l’adesione o meno a una determinata fede abbia cessato di esprimere una identità politica.

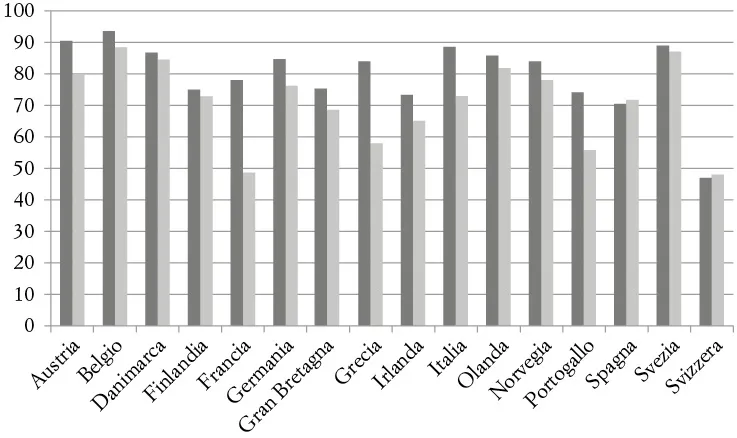

Figura 1.2. Percentuale di votanti alle elezioni parlamentari nazionali, a metà degli anni ottanta (grigio scuro) e sul finire degli anni dieci del nostro secolo (grigio chiaro), nei paesi dell’Europa occidentale

Nota: Nel caso della Germania sono state considerate, a metà degli anni ottanta, la Repubblica federale tedesca (o Germania occidentale) e, oggi, la Germania unificata.

Fonte: elaborazioni dell’autore su dati Wikipedia.

La maggior parte degli adulti ha continuato a votare, ma l’affluenza alle urne è quasi ovunque lentamente diminuita, e il voto ha cessato di essere un gesto vissuto in modo profondo. La figura 1.2 confronta la percentuale dei votanti sugli aventi diritto nelle elezioni parlamentari nazionali svoltesi nei principali paesi dell’Europa occidentale a metà degli ann...