- 208 pagine

- Italian

- ePUB (disponibile su mobile)

- Disponibile su iOS e Android

eBook - ePub

Sociologia dell'organizzazione

Informazioni su questo libro

Una sintesi delle questioni e dei temi che riguardano l'organizzazione, l'azione organizzata e le relazioni fra organizzazioni con l'obiettivo di fornire al lettore strumenti di analisi relativamente semplici per comprendere anche gli aspetti organizzativi degli ambiti più vari della vita sociale.È in questa prospettiva che il volume introduce agli autori, specialmente i classici, e indica i temi della disciplina (organizzazione come sistema, struttura organizzativa, cultura organizzativa, potere, cambiamento) fino a quelli – come le reti organizzative – di più recente acquisizione.

Domande frequenti

Sì, puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento dalla sezione Abbonamento nelle impostazioni del tuo account sul sito web di Perlego. L'abbonamento rimarrà attivo fino alla fine del periodo di fatturazione in corso. Scopri come annullare l'abbonamento.

No, i libri non possono essere scaricati come file esterni, ad esempio in formato PDF, per essere utilizzati al di fuori di Perlego. Tuttavia, puoi scaricarli nell'app Perlego per leggerli offline su smartphone o tablet. Per maggiori informazioni, clicca qui.

Perlego offre due piani: Essential e Complete

- Essential è l'ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un'ampia gamma di argomenti. Accedi alla libreria Essential, che include oltre 800.000 titoli di comprovata qualità e bestseller in vari settori, tra cui business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce standard per la sintesi vocale.

- Complete: perfetto per studenti e ricercatori esperti che necessitano di un accesso completo e illimitato. Accedi a oltre 1,4 milioni di libri su centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specialistici. Il piano Complete include anche funzionalità avanzate come la sintesi vocale premium e l'assistente di ricerca.

Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 1.000 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Per maggiori informazioni, clicca qui.

Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Per maggiori informazioni, clicca qui.

Sì! Puoi utilizzare l'app di Perlego su dispositivi iOS o Android per leggere quando e dove vuoi, anche offline. È perfetta per gli spostamenti quotidiani o quando sei in viaggio.

I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.

I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.

Sì, puoi accedere a Sociologia dell'organizzazione di Angelo Pichierri in formato PDF e/o ePub, così come ad altri libri molto apprezzati nelle sezioni relative a Scienze sociali e Sociologia. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.

Informazioni

Argomento

Scienze socialiCategoria

SociologiaCapitolo quarto. Strutture organizzative

1. Definizioni

Abbiamo già visto nel cap. I che organizzazione significa cooperazione, e che cooperazione implica «divisione del lavoro». Aggiungiamo qui che ogni organizzazione ha un modo specifico di divisione del lavoro finalizzato al raggiungimento dei suoi scopi, e vediamo più da vicino di che cosa si tratta. La nozione di divisione del lavoro

designa un processo o condizione (I) governata centralmente, e (II) caratterizzata da una divisione dei compiti (delle attività, delle funzioni, delle iniziative ecc.) in quote che risultano solitamente diverse e (III) vengono assegnate a soggetti diversi (Gilli 2000, p. 142).

La divisione del lavoro è un processo di differenziazione cui devono corrispondere, come abbiamo visto, processi e meccanismi di integrazione: in questa prospettiva possiamo definire la struttura organizzativa come «l’insieme delle specifiche modalità con cui ciascuna organizzazione gestisce e governa i processi di differenziazione e integrazione» (Ferrante e Zan 2003, p. 48).

Ogni organizzazione (o classe di organizzazioni) ha caratteristiche strutturali specifiche. Ciò non esclude che certi tratti ricorrano regolarmente: facendo riferimento al modello sistemico parsonsiano potremo dire che in ogni organizzazione certe parti saranno specializzate e dedicate all’integrazione (composizione dei conflitti), altre all’adattamento (scambio con l’ambiente), altre al governo (fissazione degli scopi), altre al mantenimento del modello (socializzazione, trasmissione dei valori). È peraltro del tutto possibile – e oggi sempre più frequente – che l’organizzazione non sia «autosufficiente», nel senso che una parte almeno dei compiti essenziali per il suo funzionamento viene svolta da organizzazioni collegate.

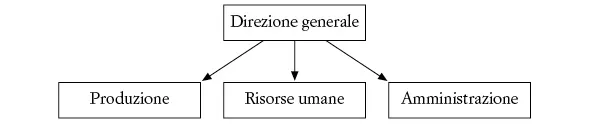

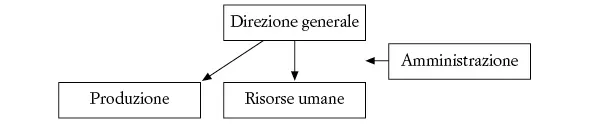

Nelle grandi organizzazioni formalizzate la metafora della struttura organizzativa come disegno prende spesso la forma dell’organigramma, una rappresentazione grafica della differenziazione che individua le diverse posizioni o ruoli, il loro raggruppamento in sottosistemi e le relazioni che li legano. L’uso degli organigrammi è oggi meno frequente e importante che in passato, perché la struttura organizzativa è diventata più flessibile e instabile, e si ritrova inoltre frequentemente «esplosa» in più di una organizzazione. La figura 4 fa riferimento ad esempio a una situazione oggi tutt’altro che rara: una funzione aziendale importante (qui l’amministrazione) non si trova (più) in organigramma perché collocata in un’altra azienda, che ne diventa «fornitrice».

Fig. 3. Funzioni interne all’organizzazione

Fig. 4. Funzione esternalizzata

Un qualche tipo di rappresentazione grafica, fornito dall’organizzazione o ricostruito attraverso contatti con i suoi membri, può essere utile per un primo approccio, purché non si dimentichi che

– la struttura organizzativa non è mai stabile, perché le relazioni tra ruoli e sotto-sistemi sono il risultato mutevole di rapporti di potere variabili, di conflitti, di negoziazioni. Il fatto che due direzioni generali siano poste nell’organigramma allo stesso livello, o che secondo l’organigramma gli operai di un reparto dipendano da un certo capo, può essere una rappresentazione della realtà parziale o addirittura fuorviante: la struttura formale è «la codificazione provvisoria di uno stato di equilibrio tra le strategie di potere che si confrontano» (Crozier e Friedberg 1994, cap. 3, par. 4);

– mentre può essere relativamente semplice ricostruire graficamente la differenziazione di una certa organizzazione, lo stesso non vale per l’integrazione, salvo che per quel particolare meccanismo che è la gerarchia: i rapporti di subordinazione, la piramide gerarchica, sono non a caso la caratteristica più evidente di molti organigrammi23. Ma i rapporti gerarchici, come già sappiamo e come vedremo meglio più avanti, non coincidono completamente con i rapporti di potere reali; e l’organigramma ha rapporti solo indiretti con la tecnologia, le norme, i valori.

Ci sono altre vie attraverso cui si può cercare di ricostruire la struttura organizzativa.

L’interrogazione diretta degli interessati è indispensabile (qual è il suo lavoro? che cosa fa esattamente? da chi prende ordini?), ma i suoi risultati sono normalmente parziali e in qualche caso fuorvianti, perché di aspetti cruciali (i valori, gli aspetti cognitivi) gli interrogati possono non essere consapevoli, e su altri (potere) possono essere reticenti.

L’osservazione degli aspetti fisici dell’organizzazione può essere assai utile (ma anch’essa esige addestramento ed esperienza) per mettere in luce aspetti relativi all’integrazione: si pensi al significato che può avere l’esistenza di una «palazzina uffici» o la collocazione degli impiegati e tecnici nelle officine; il fatto che le persone lavorino in uffici separati o in un open space; che in un’aula scolastica il posto dell’insegnante sia una cattedra sopraelevata rispetto ai banchi o sia allo stesso livello dei posti degli allievi (riprenderemo questo tema nel cap. VIII).

Ricordiamo infine che ogni organizzazione ha una struttura, ma che struttura organizzativa e organizzazione non sono sinonimi. La struttura organizzativa è una componente dell’organizzazione, sebbene straordinariamente importante, assieme ad altre di cui ci occuperemo nei prossimi capitoli, come la tecnologia, la cultura, il potere.

2. La burocrazia come tipo ideale

Tra gli studiosi che si sono occupati di strutture organizzative pochissimi hanno esercitato l’influenza di Max Weber. Weber costruisce un tipo ideale di struttura organizzativa (apparato amministrativo), la burocrazia, che dà conto di alcune caratteristiche fondamentali delle organizzazioni che hanno promosso la ricchezza e la potenza dell’Occidente; che è un eccellente strumento per l’analisi comparativa; che è rimasto un punto di riferimento fondamentale anche quando i suoi critici hanno mostrato che la realtà era per molti aspetti lontana dal modello.

La burocrazia weberiana (una struttura organizzativa storicamente determinata) è un tipo ideale. Questo viene ottenuto

mediante l’accentuazione unilaterale di uno o di alcuni punti di vista, e mediante la connessione di una quantità di fenomeni particolari diffusi e discreti, esistenti qui in maggiore e là in minore misura, e talvolta anche assenti, corrispondenti a quei punti di vista unilateralmente posti in luce, in un quadro concettuale in sé unitario. [...] Nella sua purezza concettuale questo quadro non può mai essere rintracciato empiricamente nella realtà; esso è un’utopia, e al lavoro storico si presenta il compito di constatare in ogni caso singolo la maggiore o minore distanza della realtà da quel quadro ideale (Weber 1958, p. 108).

La costruzione di un tipo ideale avviene dunque selezionando tra gli elementi conosciuti della realtà quelli considerati essenziali e caratterizzanti, accentuandoli e collegandoli in un modello coerente. È la coerenza del modello che conta: esso non è mai vero nel senso di corrispondente pienamente alla realtà.

La burocrazia è per Weber un tipo ideale di apparato amministrativo: un apparato amministrativo serve ad attuare strategie, a mettere in atto decisioni politiche; corrisponde quindi a un certo tipo di potere. La burocrazia è l’apparato amministrativo corrispondente al potere legale (ce ne occuperemo nel cap. VII) che ha caratterizzato storicamente le società dell’Occidente capitalistico.

Le caratteristiche essenziali della burocrazia la distinguono da altri tipi di apparato amministrativo, ad esempio da quelli che hanno attuato le decisioni dei signori feudali, dei monarchi assoluti, dei dittatori. Il burocrate è soggetto soltanto alla legge; ottiene il suo posto in seguito ad esami che mirano a valutare la sua preparazione specifica; entra in un ufficio nel quale usa mezzi che non sono di sua proprietà; riceve uno stipendio; è sottoposto ad un superiore, in una piramide gerarchica nella quale può eventualmente ascendere in una carriera fondata sull’anzianità; ogni gradino della piramide è occupato da burocrati, ma al vertice della piramide c’è un «politico» nominato o eletto (Weber 1995, I, p. 215). Si tratta in definitiva di una struttura gerarchico-funzionale, fondata cioè su una catena di comando, in cui ogni posizione dipende da una e una sola posizione superiore, e sulla specializzazione delle attività e dei ruoli.

La struttura burocratica ha fatto delle organizzazioni (pubbliche e private) dell’Occidente capitalistico strumenti eccezionalmente efficaci ed efficienti. La burocrazia è tecnicamente superiore ad ogni altro tipo di apparato amministrativo per la precisione, la continuità, l’affidabilità che comporta la conformità alla norma; imprese e partiti, chiese e Stati, si sviluppano nella misura in cui dispongono di un’amministrazione burocratica (ivi, p. 217). La burocrazia è l’apparato amministrativo più adatto alle moderne democrazie, nelle quali i cittadini debbono essere trattati in modo imparzialmente e impersonalmente uniforme: si pensi alla riscossione delle imposte o all’amministrazione della giustizia.

Se si guarda alla storia degli ultimi secoli, non è difficile trovare riscontri dell’affermazione weberiana secondo cui i grandi apparati burocratici degli Stati e delle imprese occidentali hanno raggiunto risultati mai visti prima. Termini come «burocrazia» e «burocratico» sono venuti a indicare progressivamente (a parte le connotazioni negative, di cui ci occuperemo tra poco) soprattutto gli apparati amministrativi pubblici. Questi sembrano in effetti più vicini al tipo ideale weberiano, ma non ne sono affatto l’incarnazione esclusiva24. I tratti del tipo ideale weberiano si riconoscono più facilmente nelle burocrazie pubbliche, ma anche per queste ci sono rilevanti variazioni storiche e geografiche: la burocrazia pubblica tedesca e quella francese sono più vicine al tipo ideale di quelle italiana o britannica.

Anche negli apparati amministrativi pubblici sono peraltro in corso trasformazioni che sembrano allontanarli sempre più dal modello weberiano. Ci occuperemo più avanti dei cambiamenti relativi ai rapporti tra burocrazia e politica, e di quelli derivanti dal crescente ricorso al mercato per funzioni prima considerate di esclusiva pertinenza dello Stato. Un altro cambiamento cruciale, particolarmente visibile in Italia, deriva dal fatto che buona parte del lavoro burocratico è oggi svolta da non burocrati. Le amministrazioni pubbliche ricorrono in misura crescente al lavoro «atipico» o «non standard»: contratti a termine, «collaboratori coordinati e continuativi», consulenti ecc. Tutti sanno che un gran numero di insegnanti sono «precari», e che buona parte di quelli che non lo sono più non hanno mai affrontato un concorso. Forse meno noto è il fatto che una quota crescente di lavoro giudiziario è svolta da «non giudici»: figure come i got (giudici onorari di tribunale) e i vpo (vice procuratori onorari), pagati, mentre scrivo, 72 euro a udienza.

3. Effetti perversi e incerti rimedi

Storicamente la burocrazia risulta associata alla superiorità tecnica che ha consentito agli Stati e alle imprese occidentali di raggiungere una supremazia mondiale. Come si spiega allora il fatto che nella nostra lingua (ma non solo in essa) «burocrazia» e «burocratico» abbiano assunto connotazioni fondamentalmente negative?

Proprio in riferimento ad alcuni tratti del tipo ideale burocratico che Weber considerava fattori di efficacia e di efficienza, sociologi che hanno in seguito analizzato il funzionamento della burocrazia ne hanno messo in luce le conseguenze inattese, che diventano a volte effetti perversi (si parla di effetti perversi quando il risultato è il contrario di quello che l’azione compiuta voleva ottenere)25.

Tra gli effetti perversi più rilevanti (riscontrabili nelle organizzazioni pubbliche ma anche nelle imprese, nei partiti, nelle chiese) ci sono i risultati controintuitivi della specializzazione. Il fatto di essere selezionati sulla base della competenza, e di «far bene il proprio mestiere», può avere come effetto la concentrazione su obiettivi parziali a scapito di quelli generali. Robert Merton parlava di «incapacità addestrata» e di «ritualismo» a proposito del burocrate che confonde i mezzi con i fini e che (proprio come previsto dal modello weberiano) applica la norma sen...

Indice dei contenuti

- Premessa

- Capitolo primo. Organizzazione e sociologia dell’organizzazione

- Capitolo secondo. Istituzioni e organizzazioni

- Capitolo terzo. Teoria dei sistemi e analisi organizzativa

- Capitolo quarto. Strutture organizzative

- Capitolo quinto. Dall’organizzazione compatta all’organizzazione rete

- Capitolo sesto. Tecnologia

- Capitolo settimo. Potere

- Capitolo ottavo. L’organizzazione come costruzione sociale

- Capitolo nono. Analisi diacronica delle organizzazioni

- Capitolo decimo. La dimensione organizzativa dello sviluppo locale