- 168 pagine

- Italian

- ePUB (disponibile su mobile)

- Disponibile su iOS e Android

eBook - ePub

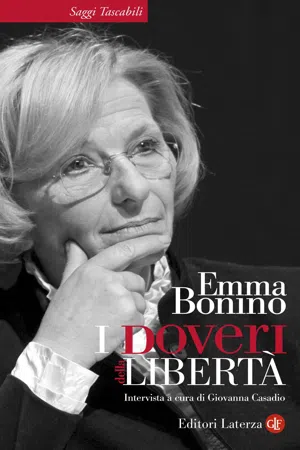

I doveri della libertà

Informazioni su questo libro

«Gli italiani si sono inventati la caricatura della libertà. Ma la libertà prende forma con i diritti e sono i doveri a darle 'tenuta', anzi diritti e doveri sono le facce di una stessa medaglia. La libertà si accompagna alla responsabilità»: è un messaggio semplice quanto anomalo in un'Italia dove la norma è stravolgere le norme. Parla Emma Bonino, protagonista di un modo diverso di fare politica, e racconta il lungo cammino per i diritti che ha rivoluzionato il costume e la politica del nostro paese.

Domande frequenti

Sì, puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento dalla sezione Abbonamento nelle impostazioni del tuo account sul sito web di Perlego. L'abbonamento rimarrà attivo fino alla fine del periodo di fatturazione in corso. Scopri come annullare l'abbonamento.

No, i libri non possono essere scaricati come file esterni, ad esempio in formato PDF, per essere utilizzati al di fuori di Perlego. Tuttavia, puoi scaricarli nell'app Perlego per leggerli offline su smartphone o tablet. Per maggiori informazioni, clicca qui.

Perlego offre due piani: Essential e Complete

- Essential è l'ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un'ampia gamma di argomenti. Accedi alla libreria Essential, che include oltre 800.000 titoli di comprovata qualità e bestseller in vari settori, tra cui business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce standard per la sintesi vocale.

- Complete: perfetto per studenti e ricercatori esperti che necessitano di un accesso completo e illimitato. Accedi a oltre 1,4 milioni di libri su centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specialistici. Il piano Complete include anche funzionalità avanzate come la sintesi vocale premium e l'assistente di ricerca.

Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 1.000 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Per maggiori informazioni, clicca qui.

Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Per maggiori informazioni, clicca qui.

Sì! Puoi utilizzare l'app di Perlego su dispositivi iOS o Android per leggere quando e dove vuoi, anche offline. È perfetta per gli spostamenti quotidiani o quando sei in viaggio.

I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.

I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.

Sì, puoi accedere a I doveri della libertà di Emma Bonino in formato PDF e/o ePub, così come ad altri libri molto apprezzati nelle sezioni relative a Economics e Economic Policy. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.

Informazioni

Argomento

EconomicsCategoria

Economic PolicyI. Senza Stato di diritto non ci sono diritti

D. Emma Bonino, le libertà civili e i diritti dei cittadini – filo rosso della storia e delle battaglie dei radicali e sue – sono la spina dorsale della democrazia. Responsabilità del quindicennio berlusconiano se in Italia sono deformati, contraffatti?

R. La prima cosa che vorrei dire è che lo Stato di diritto in Italia è morto. È morto nelle istituzioni e rischia di morire nella coscienza popolare: quando, per dire, una persona riceve una bolletta sbagliata, anziché arrabbiarsi e pensare a come far valere il proprio diritto, gli viene subito in mente di chiedere: «non conosci qualcuno che potrebbe...?». In un paese normale c’è uno sportello per gli utenti, e magari anche via internet – senza fare code, senza cercare posteggi – uno prova a capire cosa è accaduto. E invece, dalle piccole questioni a quelle più generali, il riflesso è sempre lo stesso: invocare la raccomandazione, la scorciatoia, la «famiglia». Mai la legge, il richiamo ai diritti dei cittadini. Sarà pure un vecchio riflesso italiano, ma ormai dilaga. E le classi dirigenti fanno a gara per dare l’esempio: non si contano più i casi di commistioni illecite tra dirigenti politici e uomini d’affari o mediatori d’ogni risma, gli «introdotti», i «lobbysti» all’italiana, pronti a procurare l’intrallazzo, la combine, utile ad aggirare la legge, a truffare la società e quelli che pagano regolarmente le tasse. I più benevoli chiamano questo un rapporto da «voto di scambio».

Cerchiamo di chiarire una cosa. Siamo un paese dalla memoria corta. Ho sempre considerato Berlusconi il frutto esemplare della partitocrazia, nonché un potentissimo acceleratore del disfacimento istituzionale, al netto del fatto che sia stato un grande combattente... per gli interessi propri. Però, chi attribuisce la deformazione della nostra democrazia a un Silvio Berlusconi artefice di tutti i mali, innocentizza tutti gli altri. Anzi, fa un’analisi in definitiva autoassolutoria. Berlusconi è il risultato di ciò che va sotto il nome di Mani Pulite.

Io ricordo bene gli anni Ottanta, quelli della partitocrazia e degli scandali, dell’ingerenza totale dei partiti nella vita economica del paese, quando valeva la regola aurea della spartizione delle tangenti – 30-20-10% – a seconda se eri partito di maggioranza oppure no, e via a seguire. Nel 1979, tra l’altro, nasce il Tg3. In nessun paese esistono tre canali televisivi pubblici: noi ne avevamo uno democristiano, l’altro cosiddetto laico e socialista, e infine uno più piccolo, comunista e di sinistra. Non c’era ancora, è vero, la vena populista e localista di oggi, che è culturalmente molto pesante (e l’uscita dal populismo non è affatto scontata). La nostra analisi – peraltro solitaria – è che gli italiani da tantissimo tempo vivono in un sistema a-democratico, ormai irrigiditosi in una oligarchia autoreferenziale a cominciare dal tradimento della Costituzione, dai ritardi applicativi sino allo snaturamento di interi istituti: questo vale, ad esempio, per i referendum, che si è tentato di assassinare in tutti i modi.

Il grande merito della tornata referendaria del giugno 2011 – i quattro quesiti su acqua, nucleare e legittimo impedimento – è di avere rivitalizzato nelle coscienze uno strumento democratico che sembrava fosse stato abrogato, che tutti consideravano inutile e perdente.

Il referendum era stato pensato dai nostri padri costituenti con tratti molto originali. Faccio fatica a spiegarne la peculiarità all’estero, dove i referendum sono dei plebisciti o, come in Francia, sono simili ai sondaggi. Da noi questo istituto nasce diversamente. Nasce dalla preoccupazione dei padri costituenti di dare agli italiani la possibilità di contenere e controllare l’eventuale strapotere della maggioranza. Dopo l’esperienza della dittatura, riconquistando il regime parlamentare i costituenti ebbero una intuizione geniale e cioè che la democrazia è innanzitutto un sistema di checks and balances, dove il potere deve avere senso della misura e un limite. E così decisero di mettere in mano ai cittadini questa seconda scheda – che rappresenta il ricorso delle minoranze, giacché per avviarlo si richiedono solo 500 mila firme legalizzate – abrogativa di leggi vigenti, approvate da una maggioranza parlamentare.

Questo istituto così rivoluzionario venne subito bloccato e reso impotente, nel senso che la legge applicativa non venne emanata fino agli anni Settanta. E fu la destra a sbloccarlo, perché voleva mettersi di traverso alla legge sul divorzio. Mal gliene incolse. Negli anni, poi, abbiamo assistito al massacro dell’istituto grazie all’applicazione, con criteri assolutamente politici, del controllo di ammissibilità: questo referendum sì, questo no, a nostra discrezione, benché la Costituzione sia tassativa e affermi che i referendum non sono ammissibili solo in tema di amnistia, di trattati internazionali, di questioni fiscali. La giurisprudenza della Corte ne ha dette di tutti i colori: alcuni referendum li ha giudicati improponibili perché troppo specifici, altri perché troppo generici, altri ancora perché creavano un vuoto legislativo. Tre volte il nucleare è stato oggetto di quesiti referendari: la prima volta, nel 1980, non fu ammesso; la seconda, nel 1987, dopo Chernobyl, sì. Questa prassi portò il costituzionalista Livio Paladin a dire che l’unica certezza in materia era (ed è) l’incertezza. Poi si è passati agli inviti all’astensione: l’«andate al mare» di Craxi nel 1991, quello di Berlusconi nel 2000 e del cardinale Ruini nel 2005 sulla fecondazione assistita.

Cardine dei referendum è che siano costituzionalmente vincolanti, cosicché il cittadino sappia di giocare con regole certe e garantite. Ma quando le regole vengono stravolte innanzitutto da chi le fa, non si è più in uno Stato di diritto: i diritti sono cancellati e le uniche relazioni utili, da coltivare, sono quelle che garantiscono favori, raccomandazioni, prebende. Si veda il finanziamento pubblico dei partiti: con il referendum del 1993, i cittadini hanno detto sì, l’hanno voluto abrogare. Nossignore: è stato reintrodotto, anzi decuplicato, ma pudicamente oggi lo si chiama rimborso elettorale: una falsità. Altro esempio, la responsabilità civile dei magistrati. Fu il «caso Tortora» a fare in quella circostanza da traino e gli italiani dissero con un referendum nel 1987 che chi sbaglia paga, anche se giudice. Voglio ricordare che Enzo Tortora fu arrestato, processato, condannato in primo grado a dieci anni in base a dichiarazioni prive di qualsiasi riscontro rese da alcuni pentiti, ma poi assolto sia in Appello sia in Cassazione dopo una dura battaglia radicale, sia giudiziaria che politica. E il sistema elettorale? I cittadini italiani nel 1993 si pronunciarono per il maggioritario: la risposta partitica è stata «no, proporzionalizziamoci, creiamo liste bloccate». Qualcuno adesso invoca lo strumento referendario per scuotere lo stallo politico. Come se fosse l’alka seltzer.

D. Lo stravolgimento delle regole ha debilitato le istituzioni?

R. In questo paese non c’è legge che venga rispettata, non c’è rispetto del principio di legalità, non ci ricordiamo nemmeno più di quelle che furono regole auree del sistema democratico-liberale moderno: la divisione dei poteri, la responsabilità della funzione pubblica, il concetto che i partiti sono importanti e necessari in quanto servono a formare e ad esprimere il pensiero della gente, non ad occupare tutti i gangli del potere. Lo Stato di diritto, quello che rispetta le sue stesse regole, è semplicemente la democrazia. E certo non siamo solo noi radicali a dire queste cose, anzi vengono denunciate da più parti, quasi quotidianamente. Il piagnisteo è assordante, però poi, quando si tratta di cambiare sul serio, di indicare una via di uscita, tutti si tirano indietro o forniscono ricette e soluzioni che restano dentro il sistema, nemmeno lo scalfiscono. È un segno forte di quanto le istituzioni siano intaccate e debilitate da questo cancro. La gente ha paura di agire perché teme di essere colpita, di dover pagare per un atto di coraggio: sente che la legge non la protegge più, e quindi si paralizza.

La Corte europea dei diritti dell’uomo dice che bisogna avere sette metri quadrati per detenuto. È una sentenza, ma non fa niente, non viene rispettata: allora, con quali regole si gioca? La battaglia per le carceri e la giustizia non può attendere. Il degrado e il sovraffollamento dei penitenziari è il risultato di leggi criminogene e di mala giustizia. Penso anche al reato di clandestinità per i migranti irregolari. Dire che un irregolare per il suo stesso status commette un reato penale è come sostenere che devi essere punito perché hai i capelli neri... L’irregolare per status non ha compiuto reati. Se li compie lo persegui per quelli, ma non è ammissibile che uno Stato di diritto lo punisca per il suo status. Lo stesso dicasi quando si punisce per il consumo individuale di stupefacenti. Sarà peccato – ammesso che dio ce l’abbia con le droghe – ma non costituisce reato. Per fortuna, di recente la Cassazione ha giustamente sostenuto che innaffiare sul proprio terrazzo una pianta di canapa non può essere punito anche se formalmente è un reato, per il semplice fatto che una pianta di canapa non può far male a nessuno. Però, poi, questo è un paese dove in dieci anni ci sono stati 650 suicidi in carcere e 83 guardie penitenziarie si sono uccise. In una manifestazione in piazza Navona abbiamo elencato la lista della disumanità, nominando uno a uno gli 842 morti in carcere dal 2002 al 2011. Ottocentoquarantadue. Quale è la nostra umanità se permettiamo questo? E come va definito un paese in cui possono accadere vicende come quella di Stefano Cucchi, il giovane tossicodipendente morto per i maltrattamenti subiti nelle carceri romane? C’è qualcosa che non funziona, o no? Avere milioni – 9 milioni! – di processi pendenti è un grande problema sociale, o no? Significa almeno 18 milioni di persone implicate: perché hai l’accusato e l’accusatore, l’imputato e la vittima, poi hai i loro familiari. Ed è ritenuto un tabù discutere dell’obbligatorietà dell’azione penale. Eppure in Italia si hanno 200 mila prescrizioni all’anno, il che equivale a una sorta di amnistia non decisa alla luce del sole bensì dalle scelte che in buonafede compie un magistrato senza rispondere dei criteri su cui si fondano. La riforma della giustizia è improrogabile. Vogliamo ancora una volta ricordare che dall’analisi che la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha compiuto sulle proprie decisioni nel cinquantennio 1959-2009 risulta che per l’eccessiva durata dei procedimenti civili e penali l’Italia ha riportato 1095 condanne, di fronte alla Francia che ne ha avute 278, alla Germania (54) alla Spagna (11). La giustizia italiana, avendo smarrito la sua funzione di forza stabilizzante e riparatrice, non può più dare né speranza né conforto, e genera invece sofferenza e ingiustizia.

È contro questa situazione – peraltro da sempre nel nostro bagaglio politico – che Pannella ha avviato una serrata campagna per una riforma radicale, partendo dalla concessione di una larga, anche se severa, amnistia. E al convegno «Giustizia! In nome della legge e del popolo sovrano», promosso dal Partito radicale nonviolento transnazionale e transpartito, con l’alto patronato del presidente della Repubblica e con il patrocinio del Senato, il 28 luglio scorso, il presidente Giorgio Napolitano ammoniva che l’iniziativa di Marco Pannella affrontava una «questione di prepotente urgenza sul piano costituzionale e civile», nel quadro «di una visione non puramente formale e non reticente dei problemi e dei limiti della nostra democrazia». Pannella era in sciopero della fame dal 19 aprile (per un periodo lo sciopero fu totale, anche della sete) e, successivamente, 141 senatori firmarono per la convocazione straordinaria del Senato dedicata alle carceri e alla giustizia. Ma nella seduta sia il ministro della Giustizia che in generale i parlamentari respinsero la possibilità della concessione di una amnistia. In aula ho sentito ripetere che l’amnistia sarebbe solo una misura transitoria, emergenziale, destinata a svuotare le carceri per un breve periodo per vederle subito dopo di nuovo riempirsi, e che quindi è meglio intraprendere la strada delle riforme, della depenalizzazione di molti reati, della riforma delle norme della custodia cautelare.

No, io stessa intervenendo ho risposto che «l’amnistia è la pre-condizione, la premessa necessaria di qualsiasi riforma». Già nel 2006 si era discusso, in un dibattito che aveva coinvolto la grande maggioranza del Pd, del Pdl e una parte anche dell’estrema sinistra, di una proposta di amnistia e indulto. Il compromesso fu raggiunto sulla concessione del solo indulto. Allora si disse che l’amnistia sarebbe arrivata dopo, al termine di un percorso riformatore che avrebbe avuto al centro l’emanazione del nuovo codice penale. Che ne è stato di quel codice penale? Dunque, l’amnistia come precondizione per rendere possibile, anche tecnicamente, una riforma del sistema carcerario e della giustizia in generale.

In una democrazia funzionante di una società pluralista e aperta le regole devono essere chiare e rispettate. Naturalmente, su questi temi nessun paese può definirsi perfetto. Neppure nelle altre democrazie occidentali. Però in Italia c’è davvero un «monopartitismo imperfetto», lo Stato è divorato dai partiti che sono riusciti in questa operazione soltanto perché hanno fatto prevalere le proprie ragioni particolari: per sopravvivere, per spartizione di potere, non certo per competizione di idee. E qui penso che purtroppo un grande retaggio della sinistra – quindi dei miei compagni della sinistra – è scomparso o è stato messo tra parentesi: loro, ai cittadini e al loro represso bisogno di cittadinanza, in fondo non credono.

D. Questa è una provocazione.

R. Può darsi, ma ci rifletterei. Il fascismo aveva stabilito il predominio del partito sullo Stato. Instaurando una forma monopartitica di partitocrazia. Se si esclude un breve periodo del dopoguerra (per intenderci quello degasperiano e einaudiano), i partiti del Comitato di Liberazione Nazionale hanno instaurato una forma di partitocrazia pluripartitica. L’unico che ha avuto l’onestà di riconoscere questo rapporto di continuità è stato Giuliano Amato nella replica a un dibattito parlamentare quando era presidente del Consiglio. Questa continuità è una vera e propria metamorfosi del male che dal fascismo a oggi ha eroso la nostra democrazia e svuotato e stravolto la nostra Costituzione.

D. Ma la sua non è una visione elitaria? In definitiva le radici dei radicali affondano, sia pure con discontinuità e fratture, in quella élite che si riunì attorno al «Mondo» di Pannunzio, Rossi, Scalfari, che aveva nelle libertà civili ed economiche la sua cifra politica.

R. Ogni corrente politica e ideale ha le sue élites (anche i comunisti) e quella radicale e liberale di sinistra del «Mondo», raccol...

Indice dei contenuti

- — dedica

- I. Senza Stato di diritto non ci sono diritti

- III. La caricatura della libertà: tra pubblici divieti e licenze private

- IV. Dov’è l’Europa

- V. Il mercato, la libertà e le regole

- VI. L’altra metà del mondo

- VII. Il corpo della politica

- VIII. Conflitti, pacifismo e nonviolenza

- IX. Libertà d’informare, diritto di sapere

- Gli Autori