- 148 pagine

- Italian

- ePUB (disponibile su mobile)

- Disponibile su iOS e Android

eBook - ePub

Informazioni su questo libro

La prima generazione di figlie di immigrati, nata o cresciuta in Italia, racconta la propria identità divisa, a cavallo tra il nuovo e la tradizione, una identità obliqua, preziosa, su misura. Quattro voci, otto storie, molte culture. Lincrocio dei mondi e delle esperienze, tra integrazione e diversità, accoglienza e rifiuto. Tra noi e loro. La raccolta è stata curata da Flavia Capitani e Emanuele Coen.

Domande frequenti

Sì, puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento dalla sezione Abbonamento nelle impostazioni del tuo account sul sito web di Perlego. L'abbonamento rimarrà attivo fino alla fine del periodo di fatturazione in corso. Scopri come annullare l'abbonamento.

No, i libri non possono essere scaricati come file esterni, ad esempio in formato PDF, per essere utilizzati al di fuori di Perlego. Tuttavia, puoi scaricarli nell'app Perlego per leggerli offline su smartphone o tablet. Per maggiori informazioni, clicca qui.

Perlego offre due piani: Essential e Complete

- Essential è l'ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un'ampia gamma di argomenti. Accedi alla libreria Essential, che include oltre 800.000 titoli di comprovata qualità e bestseller in vari settori, tra cui business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce standard per la sintesi vocale.

- Complete: perfetto per studenti e ricercatori esperti che necessitano di un accesso completo e illimitato. Accedi a oltre 1,4 milioni di libri su centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specialistici. Il piano Complete include anche funzionalità avanzate come la sintesi vocale premium e l'assistente di ricerca.

Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 1.000 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Per maggiori informazioni, clicca qui.

Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Per maggiori informazioni, clicca qui.

Sì! Puoi utilizzare l'app di Perlego su dispositivi iOS o Android per leggere quando e dove vuoi, anche offline. È perfetta per gli spostamenti quotidiani o quando sei in viaggio.

I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.

I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.

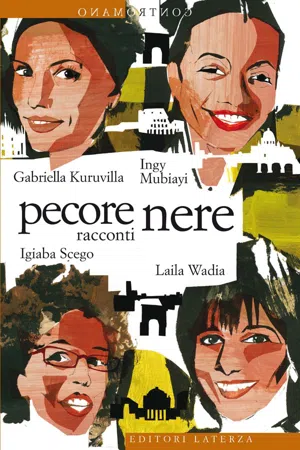

Sì, puoi accedere a Pecore nere di Igiaba Scego,Ingy Mubiayi,Laila Wadia,Gabriella Kuruvilla in formato PDF e/o ePub. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.

Informazioni

Editore

Editori LaterzaAnno

2012eBook ISBN

9788858102671Ingy

Ingy Mubiayi, se non fosse nata al Cairo da madre egiziana e padre zairese, sarebbe la figlia perfetta della periferia nord di Roma. Convive con il compagno a Torrevecchia, è titolare di una libreria a Primavalle e nel 1977, appena arrivata nella capitale, andò ad abitare con la famiglia – una quindicina di persone tra genitori, fratelli, sorelle, fratellastri e sorellastre – a Casalotti. Scuole francesi e italiane, laureata in Storia della civiltà arabo-islamica alla Sapienza, Ingy ha cominciato a scrivere racconti perché ha incontrato Sartre e poi Camus, la de Beauvoir, la Yourcenar, la Duras, fino a Queneau, per approdare a Calvino, che non le è piaciuto subito, anzi l’ha capito molto tardi. Ingy si autodefinisce molto lenta, musulmana e occidentale ma contraria al divieto francese del jihab, pazza per la pastasciutta, il suo lato più italiano. Segue con interesse l’evoluzione del mondo islamico e si commuove quando ascolta il canto del muezzin o i versetti del Corano, che la riportano all’atmosfera idilliaca dell’infanzia.

Documenti, prego

«Dobbiamo aiutare Abdel Hamid a preparare i documenti», si leva imperiosa una voce dai fornelli, mentre io e mio fratello ci affaccendiamo intorno alla tavola nell’intento di imbandirla di tre piatti, tre bicchieri, tre forchette e qualche tovagliolo. Lì per lì non colgo il senso profondo di quella frase, anche perché sono concentrata sulla sigla del mitico Ispettore Capo Derrick: la serie televisiva più inumana che abbiamo mai seguito. Ci ha completamente stregati quel modo di comunicare ai familiari la morte di un congiunto: faccia a faccia a meno di due centimetri, reazione dei parenti nulla. Quando sono particolarmente prossimi, tipo padre e figlio, è più che sufficiente un «Ah, vi prego di lasciarmi solo, è una pena incontenibile per me». Mai una lacrima.

Una volta a tavola, nel mezzo delle chiacchiere quotidiane, mia madre rilancia, lasciando cadere un «aiutiamolo a preparare subito questi documenti». E io non raccolgo di certo. Ma gli ingranaggi del meccanismo sono stati messi in moto con la parola d’ordine documenti ripetuta tre volte (una da Derrick quando scoprono il cadavere). La prima conseguenza è un senso di malessere metafisico con ripercussioni molto fisiche. Come quando ti ubriachi di gin e per riprenderti ti fai una doccia, ma, sorpresa!, il bagnoschiuma è al ginepro. Terribile. Certo, io non dovrei conoscere questa sensazione: sono musulmana. E certo non descriverei a mia madre il fastidio che mi suscita la parola documenti in questi termini.

Insomma, non è questo il punto. Il punto è che adesso quella minaccia aleggia sulle nostre teste e io non ho scampo. A chi è rivolto secondo voi l’invito? Allora: mia madre è impegnata tutto il giorno e tutti i giorni, tranne il giorno del Signore di queste terre (anche se qualcuna delle sue benefattrici, quali si considerano le signore che prendono delle straniere a ore, le ha detto che dato che la domenica non è giorno di festa per la tua religione, perché non fai una scappatina la mattina, ma con comodo, per carità di Dio?). E tra l’altro, sempre mia madre, ha qualche difficoltà a mettere insieme l’alfabeto latino. Mio fratello è sì in grado di mettere insieme l’alfabeto, anche abbastanza bene, ma è il piccolino di casa, nonostante i suoi centonovantadue centimetri di altezza e i tre lustri e mezzo che lo separano dalla sua apparizione nella mia vita. E poi è maschio. Quindi l’unica che risponde a tutti i requisiti sono io: buona capacità di assemblare e decodificare i caratteri latini in forma orale e/o scritta, familiarità con i luoghi della burocrazia, maggiore età sopraggiunta, femmina, dunque impossibilitata per questioni genetiche a dire di no, e soprattutto libera da impegni di ogni sorta in quanto universitaria. Insomma, l’eletta.

Il senso di malessere non mi passa nemmeno dopo questa considerazione mistica, anzi un leggero capogiro mi fa vedere le stelline. Intanto mia madre entra nei dettagli, raccontando di quanto sia bravo Abdel Hamid, di quanto sia lavoratore, di quanto sia sfortunato e soprattutto della sua poca dimestichezza con la logica burocratica, concludendo che quindi abbiamo il dovere, in quanto musulmani, di aiutare un musulmano, ma anche in quanto persone civili, certo.

L’orgoglio dell’engagement civile non mi consola, anzi, oltre al malessere e al capogiro, mi assale una certa nausea. Allora decido di distrarmi con il mezzo adibito a tale funzione e mi concentro su una Monaco di Baviera opaca (forse bisogna regolare la luminosità dell’apparecchio), sprofondata in un inverno perenne. Le immagini, però, mi conducono in un posto familiare. Quel portone mi sembra di conoscerlo... ma è l’ingresso della questura centrale, quella di via Genova! E riconosco il poliziotto all’entrata, quello che non ti guarda in faccia quando gli chiedi con la massima cortesia quale ufficio è preposto a una tal pratica, visto che a colpi di circolari cambiano di funzione e di sito ogni due lune. Quello che in risposta bofonchia sempre qualcosa in dialetto stretto, con le «e» così aperte che ti si scagliano nel cervello come note stonate. Quello che, adesso, mi fissa con un sorriso umano.

Mi guardo intorno stralunata, ma mio fratello è intento a infilzare tutti i fusilli che ha nel piatto, e sono tanti, con una sola forchettata. Essendo in piena età della contestazione, discute svogliatamente con mia madre dell’incapacità di Abdel Hamid, e con un percorso logico, anche se gretto e poco argomentato, gli dà dello stupido. Mia madre, che invece è nell’età della riscoperta delle radici, quindi esaltazione dei vincoli tribali tramite la rivalutazione dell’appartenenza etnica e religiosa, gli rilancia l’accusa con un ragionamento straordinariamente simile. Entrambi non si sono accorti di niente. Tento di attirare la loro attenzione sulla nuova puntata sicuramente girata qui a Roma, ma sono troppo presi a parlarsi addosso e ricevo solo qualche mala parola. Li lascio al loro passatempo e rivolgo tutta la mia attenzione allo sceneggiato (o fiction, come si dirà in un futuro prossimo). Ma le immagini ripiombano su un cielo bigio: in pieno centro città una Mercedes sta parcheggiando davanti al cancello di una casa con giardino. Mi rendo conto che si tratta di allucinazioni, eppure ho smesso di assumere sostanze stupefacenti da quando non mi stupefaccio più. Naturalmente mia madre ignora questi miei trascorsi, e non in quanto araba o musulmana, ma per la sua natura di mamma.

«Ma quanti giorni ci avremo mai messo a preparare quei documenti!», di nuovo rivolta a me. Duecentotrentasette, calcolo rapidamente: sette mesi tre settimane due giorni più una manciata di ore. Oltre al malessere, al capogiro e alla nausea, mi si annebbia un po’ la vista, e così mi perdo la scena madre della comunicazione ai familiari della dipartita dell’amatissimo congiunto, sospetto omicidio. In compenso il mio terzo occhio si risveglia.

Negli ultimi anni abbiamo sognato rannicchiati sul divano di non dover più esibire quel foglio azzurrognolo, che tanti rappresentanti dello Stato si rigiravano tra le mani non sapendo bene che farci. O il momento in cui non avremmo dovuto più vagare nei meandri di via Genova alla ricerca dell’uomo giusto per il rinnovo del fatidico foglio di soggiorno, l’uomo che non ti rispedisce alla circoscrizione per produrre certificati attestanti la tua esistenza in vita, il fatto che sei proprio tu che ti chiami così e che ti firmi colà, e che quella che dice di essere tua madre sia effettivamente tua madre (decine di anni dopo saranno sostituiti da un solo, semplice atto: «autocertificazione»). Negli anni precedenti, invece, rannicchiati sul lettone perché sprovvisti di camera da soggiorno (!), sognavamo di riuscire a ottenere quel pezzo di carta da esibire a chi di dovere. Perché chi di dovere venne a chiedercelo. Che spavento quando arrivò quella prima richiesta: un foglio invitava mia madre a comparire in questura per riferire sul suo status. Era il lontano 1982, non c’era ancora stata la legge Martelli e non si immaginava certo di arrivare a una Bossi-Fini passando per una Turco-Napolitano. Ancora non sappiamo come mai ci chiamarono, ma sospettammo sempre una soffiata, scartando subito, e non prendendo più in considerazione, l’ipotesi che i potenti mezzi della polizia di Stato fossero tutto sommato efficienti ed efficaci. Insomma, per settimane ci comportammo come testimoni sotto protezione, come nei bei film americani che piacevano tanto a mia madre, prima che si facesse prendere da un anti-imperialismo globale: trascorrevamo tutto il giorno fuori casa.

La mattina io e mio fratello andavamo a scuola. Nella sua ingenuità (d’altronde aveva solo 27 anni quando successe tutto ciò), mia madre non pensava che le forze dell’ordine sarebbero arrivate a scoprire quale scuola frequentavamo e a venire a prenderci lì. Lo riteneva un posto sicuro, all’epoca la scuola era ancora un luogo sacro, come stare in una chiesa (in effetti tutte le mattine per prima cosa si recitava il Padre Nostro, e vi assicuro che lo conoscevo molto meglio della Sura Aprente del Corano, mi piaceva molto quel riprendere fiato e passare con slancio all’Ave Maria). Io uscivo a mezzogiorno e mezzo e mangiavo un panino nel giardinetto della scuola aspettando che mio fratello finisse il tempo pieno. Di solito Rosa, la bidella, che faceva tanta paura perché urlava sempre nei corridoi, si sedeva lì accanto. Non diceva niente, si metteva lì vicino ad armeggiare con i suoi uncinetti. Io avevo una gran paura che fosse anche lei della polizia e che mi stesse controllando per loro conto. Quando mio fratello usciva, andavamo di corsa a prendere l’autobus, rigorosamente senza biglietto, e scendevamo all’altro capolinea, dove aspettavamo mia madre, che ci portava sempre qualcosa di buono, cioccolatini o un succo di frutta, cose che a casa ce le saremmo sognate. Peccato che era quasi sempre di pessimo umore. E lì stavamo al centro, a piazza Cavour! Facevamo due tragitti fondamentali: da piazza Cavour a piazza di Spagna, attraversando ponte Cavour, oppure a piazza Navona attraversando ponte Umberto I. In quelle piazze ci sedevamo a parlare, a guardare la gente, oppure ci addentravamo nei vicoletti lì intorno per scoprire nuovi percorsi. A me era assegnato il compito di leggere le targhe delle strade, così facevo esercizio, mamma memorizzava nomi e percorsi, e mio fratello storpiava tutto facendoci ridere a crepapelle.

Questi erano i nostri vagabondaggi senza meta, un ciondolare tra vie, piazze e lungofiumi. Poi invece c’erano i tour organizzati e mirati che si svolgevano in giorni prestabiliti.

La domenica mattina era sempre dedicata a Porta Portese: il mercato che raccoglie tutto il raccoglibile, nazionale ed estero. Andavamo all’alba, i banchi erano tutti montati con la merce in bella mostra e c’era già tanta gente che girava, contrattava, comprava. Qualcuno, come noi, rovistava solo tra la montagna di roba. Mia madre mi raccomandava di stare molto attenta, ché lì c’erano italiani che rubavano il portafoglio, e non era un mio problema, e zingari che rubavano i bambini. Quindi dovevo fare particolare attenzione a mio fratello. Il che voleva dire che io ero fuori pericolo, e non capivo che diamine ci potevano fare con mio fratello, ma stavo lo stesso attenta perché quello che diceva mia madre è insindacabile. A forza di andarci tutte le settimane, a Porta Portese avevamo fatto amicizia con gli ambulanti, e io pensavo che erano veramente sfortunati: loro erano destinati a girovagare in eterno, noi invece eravamo ambulanti temporanei, pensavo.

Lasciavamo il mercato solo dopo averlo percorso in tutte le direzioni, o quando mio fratello cominciava a dare segni di squilibrio. In quei momenti, se uno zingaro me lo avesse chiesto glielo avrei anche impacchettato con un bel fiocchetto. Allora prendevamo un autobus e raggiungevamo un posto incantevole: Castel Sant’Angelo, già Mausoleo di Adriano, il cui fossato era adibito a giardinetto prima che divenisse importante sito dell’Estate Romana. Lì mia madre ci dava i panini, di solito con la frittata, che aveva preparato la mattina mentre bevevamo il latte con il pane sbriciolato dentro. Poi mio fratello si addormentava e anche mia madre perdeva un po’ i sensi. E in quelle nostre sieste forzate all’aperto io tiravo fuori il mio oggetto fantastico e via, andavo lontano là dove l’avventura mi portava. Allora non esistevano più piazza Cavour, l’autobus, la scuola, né tanto meno i cattivi che volevano costringerci a presentarci da loro, alias i poliziotti che ci avevano convocati.

Erano libri per ragazzi che Rosa, la nostra cattivissima bidella, provvedeva a lasciare distrattamente sulla panchina quando faceva i suoi lavoretti. Me ne lasciava due per volta e io poi glieli rimettevo là, come se niente fosse. Quanti personaggi ho conosciuto e che storie, tutte di avventura, ricerche, scoperte, scomparse, ritrovamenti... Ed era importante che finissi presto di leggerli, perché poi dovevo raccontare tutto alla mia platea, mia madre e mio fratello, che manifestava un vivo interesse, tanto che a volte ero costretta ad alterare alcuni eventi per soddisfarli di più.

Altri giorni c’era il giro delle chiese. Si trattava di andare in certe parrocchie, alcune lontanissime (una volta abbiamo preso il treno), in giorni e orari stabiliti, fare una discreta fila, interagire con altri raccontando la propria vicenda e prestando attenzione alla loro (quelli erano i nostri mezzi di informazione), per poi raggiungere un magazzino dove erano raccolte tutte le cose che le persone perbene non usavano più e che con animo caritatevole offrivano ai poveri. Pur essendo noi musulmani, arabi e mezzi negri. Lì ci donarono vestiti, scarpe, quaderni, giocattoli per mio fratello, coperte, tende, piatti e cibo: farina, riso, pasta, a volte anche olio. In alcune parrocchie c’era un contabile che segnava tutto, in altre la suora di turno o il parroco distribuivano a loro piacimento, rispondendo solo a Dio del loro operato. A volte infilavano in tasca di mamma una busta, e una volta a casa la vedevo che l’apriva e contava quello che c’era dentro piangendo.

La serata la passavamo indiscutibilmente a piazza della Repubblica, perché per fortuna era primavera e c’era un palchetto su cui qualcuno suonava e cantava. Ma a quel punto eravamo già cotti e giurerei che nessuno dei tre ha ricordi nitidi di quei momenti.

A una certa ora però bisognava tornare a casa, e allora la dura realtà saltava fuori come una bestia a lungo rimasta in agguato. Avvicinandoci a casa dovevamo fare attenzione che non ci stessero ad aspettare davanti al portone. E indovinate chi mandavano in avanscoperta? Dovevo arrivare al portone e controllare se c’era qualcuno nei dintorni, magari un uomo in uniforme o una macchina con una sirena sopra. Questo era un compito che poteva svolgere anche mio fratello, peccato che a due fermate da casa si addormentava e mamma doveva portarlo in braccio fino a dentro.

Altro che testimoni sotto protezione, noi eravamo latitanti, anzi clandestini! Ma allora non si usava questo termine e non si parlava nemmeno di extracomunitari. Si utilizzava negri, tout court. E mia madre questa non l’ha mai mandata giù. Per insultarci diceva: «Siete proprio dei negri come vostro padre». Peggiore insulto non esisteva, visto che mio padre ci aveva abbandonati per fare la bella vita da rifugiato in Francia. Tutte le nostre pene avevano un colpevole ben definito, non avevamo nemmeno il diritto di invocare una sana sfiga. Era una cosa da fortunati, quella. Mia madre, lei è araba, e non c’era verso, cartina alla mano, di farle accettare che l’Egitto è in Africa, quindi anche lei è africana, come i negri. Allora invocava le differenze razziali a sostegno del suo pensiero, e su questo avevo m...

Indice dei contenuti

- Igiaba

- Laila

- Gabriella

- Ingy

- Avvertenza