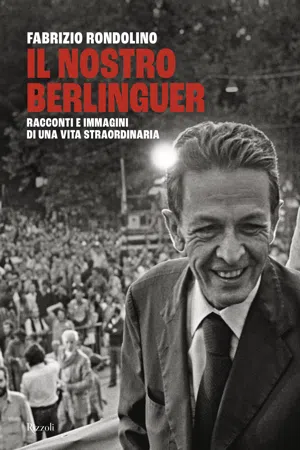

Marina Addis Saba, amica d’infanzia di Enrico Berlinguer («già i nostri nonni e poi i nostri padri si conoscevano»), ha dipinto nel suo libro di memorie un rapido affresco della famiglia: «La famiglia Berlinguer era assai nota in città, aveva infatti particolari caratteristiche: era di origine spagnola, ma abitava a Sassari da secoli, apparteneva alla piccola nobiltà, forse a quella che da noi si chiama nobiltà dell’ulivo, che i sovrani elargivano a chi piantava grandi estensioni di ulivi. L’olio infatti, insieme al vino, è una delle prime risorse dell’isola. Pur essendo nobili [in apertura lo stemma di famiglia] e frequentando anche le manifestazioni della nobiltà cittadina, i Berlinguer avevano due caratteristiche che li distinguevano nettamente dai nobili: lavoravano (erano militari, giudici, avvocati), erano colti e, infine, erano decisamente schierati con il popolo. Erano repubblicani e mazziniani, frequentavano gli artigiani, i contadini, i lavoratori a giornata e nonno Enrico, avvocato valente, teneva i suoi discorsi per le elezioni amministrative [nel 1877 guidò i repubblicani alla conquista della maggioranza del Consiglio comunale; nel 1891 fu tra i fondatori della Nuova Sardegna] in “Sassari vecchia”, cioè nella parte della città abitata dal popolo minuto, e in dialetto sassarese, che “i signori” non parlavano e non sapevano di solito parlare. […]

Nonno Enrico con i suoi compagni d’università, tra cui c’era anche mio nonno, era grande ammiratore di Garibaldi e infatti si ricorda una gita o meglio forse un pellegrinaggio fatto a Caprera da lui e da altri giovani studenti, accolto calorosamente dall’eroe che aveva offerto loro un bicchiere di vino. La famiglia di nonno Enrico era piuttosto numerosa, otto figli, ma fu funestata da due gravi lutti: un figlio si uccise a Cagliari non si sa per quale ragione, un altro perì nella prima guerra mondiale. Il padre non resse a questo ripetuto dolore e morì prematuramente nel 1915 [a 65 anni], lasciando la famiglia in difficoltà economiche. Fu Mario, il padre di Enrico, avvocato giovanissimo [aveva 24 anni], che riuscì a “sistemare”, se così si può dire, fratelli e sorelle. Aldo, suo fratello, lavorava con lui nello studio di avvocato che era al piano terra della loro casa su piazza Fiume, le sorelle si sposarono tutte piuttosto bene; restò soltanto, in casa con la madre donna Caterina, lo zio Ettorino, personaggio di grande cultura e grande stramberia, che non lavorava, ma leggeva, era al corrente di tutto, suonava la chitarra, era bravissimo a condurre la barca a vela ed era amatissimo da fratelli e sorelle.Mario Berlinguer, dopo il periodo difficile seguito alla morte di suo padre, aveva saldamente preso in mano le redini dello studio e si era anche dedicato alla politica, come del resto sempre tutta la famiglia; era molto stimato così che nel 1924 era stato eletto deputato amendoliano. Si era anche sposato con una giovane bella e di buona famiglia, Maria Loriga, figlia unica amatissima di nonno Loriga, professore di igiene e uno degli ideatori e organizzatori della medicina del lavoro. Dal matrimonio erano nati due maschi, Enrico e Giovanni: purtroppo Maria Loriga, colpita da una malattia rara e gravissima, morì lasciando i due figli poco più che bambini». [Addis 6-8]

Anche Francesco Cossiga, cugino di Berlinguer, ha parlato in più occasioni della famiglia. Questi ricordi vengono da un’intervista rilasciata a Miriam Mafai nei giorni in cui il segretario del PCI era in agonia a Padova: «I Berlinguer appartenevano alla piccola aristocrazia sarda non titolata, cavalieri ereditari di patrizi, con titolo di don ma senza feudi né decime. Né marchesi né ricchi i Berlinguer, ma aristocratici sì, arrivati in Sardegna dalla Spagna sul finire del Cinquecento. Ma l’origine catalana non esclude sangue tedesco; il circuito Spagna-Fiandre-Austria fu vivace per tutto il Settecento. Quando si dice nobiltà sarda, si dice qualcosa di abbastanza diverso da ciò che si immagina altrove. La nostra nobiltà è collegata col popolo, legata alla storia civile dell’isola, a una funzione pubblica: sono magistrati, militari… E infatti un bisnonno di Enrico fu uomo d’armi. Si chiamava Gerolamo e aveva sposato, agli inizi dell’Ottocento, donna Giovannina Segni che, come il mio bisnonno [Gavino], scriveva poesie. Don Gerolamo era ufficiale dei carabinieri e venne insignito della medaglia d’oro per aver sconfitto, a metà del secolo scorso, una feroce banda di briganti del sassarese. A lui è intestata la caserma dei carabinieri di Sassari. E quando Enrico, nel 1944, fu arrestato per aver organizzato, sotto il regime militare alleato, una sommossa del pane, venne condotto proprio lì, nella caserma che porta il nome di un suo antenato. Curioso, no? Enrico era più chiuso di noi, più taciturno. Leggeva molto. In casa c’erano i libri del padre Mario e del nonno Enrico, anche lui avvocato, di idee radicali, amico di Garibaldi e di Mazzini». [Repubblica 10.6.84]

Enrico Berlinguer nasce a Sassari giovedì 25 maggio 1922 alle 3 del mattino. Mario e Maria (Mariuccia) Loriga, i genitori, si erano sposati il 30 giugno dell’anno precedente dopo un decennio di frequentazione. Pare che la nonna Caterina, rivolgendosi alla mamma, abbia detto: «Mariù, è un maschio e bruttino pure».

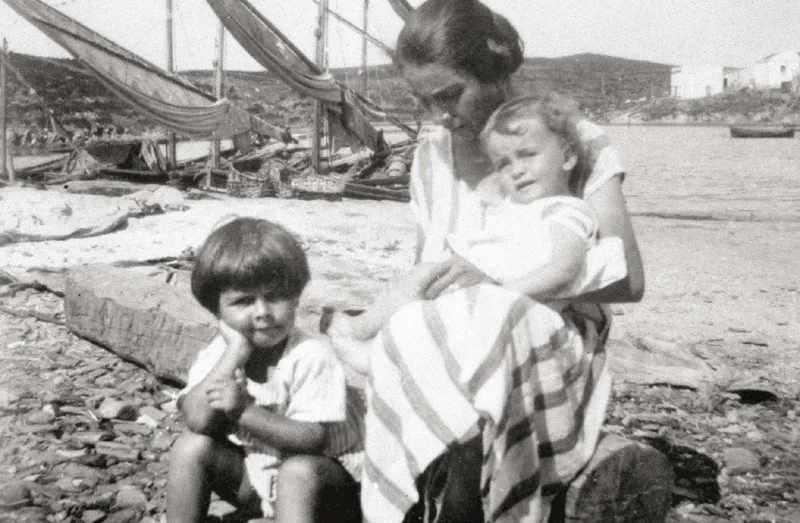

1926, con il fratello Giovanni in braccio alla madre Maria (Archivio Angelo Palma/A3/Contrasto).

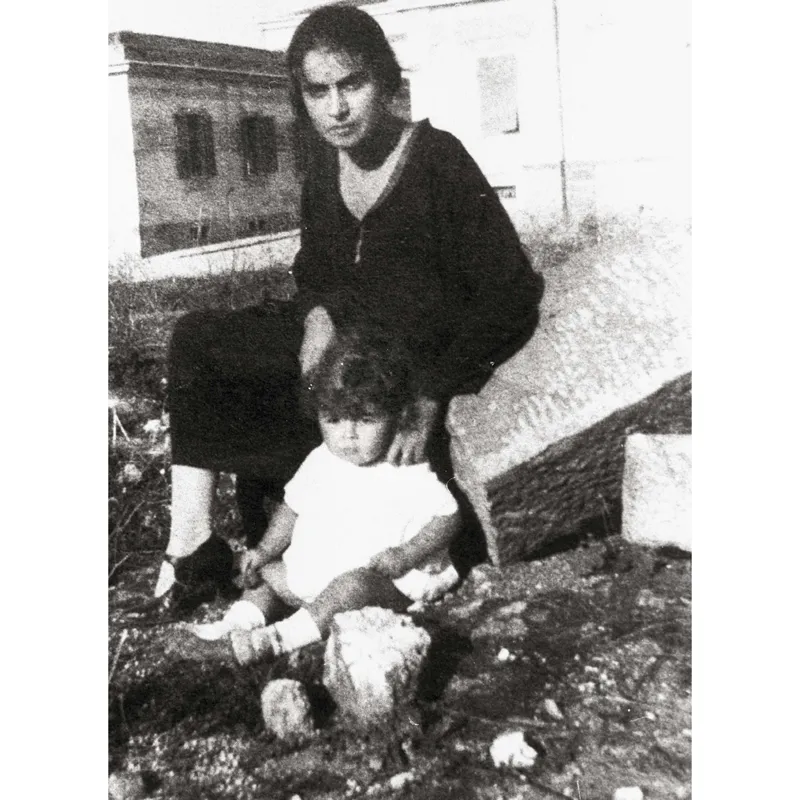

1923, con la madre (Archivio Angelo Palma/A3/Contrasto).

Il 9 luglio Enrico è battezzato nella chiesa di San Giuseppe, dove già si erano uniti in matrimonio i genitori. Padrino è il nonno materno, il professor Giovanni Loriga, medico igienista, e madrina la nonna paterna, Caterina Falco.

Il 6 aprile 1924 – da un anno e mezzo Benito Mussolini è al potere – si svolgono le ultime elezioni semilibere: Mario Berlinguer viene eletto alla Camera nel collegio di Sassari e aderisce all’Unione Nazionale fondata dal liberale Giovanni Amendola. All’indomani del delitto Matteotti il gruppo amendoliano raccoglierà, fra gli altri, Nello Rosselli, Luigi Einaudi, Ivanoe Bonomi, Carlo Sforza e, successivamente, il giovane Ugo La Malfa.

Il 9 luglio dello stesso anno nasce il fratello Giovanni. Il 15 aprile 1930 Berlinguer riceve la prima comunione e la cresima, sempre nella chiesa di San Giuseppe a Sassari, presente l’arcivescovo Mazzotta.

Spesso i biografi cercano nell’infanzia del biografato i segni premonitori del genio futuro e, nel caso di un condottiero, le prime tracce di una leadership che s’immagina innata, o comunque già ben radicata nei primi passi e nelle prime imprese.

Un episodio svoltosi a Stintino nell’estate del 1930, che vede un Berlinguer di otto anni organizzatore e protagonista di una manifestazione di ragazzini contro l’immondizia e il degrado pubblico, sembra fatto apposta per soddisfare queste aspettative. In realtà, raccontano le cugine Lina e Laura Siglienti, le cose andarono in un altro modo: «Una mattina, nei primi anni Trenta, i cuginetti decisero di protestare contro il gettito delle immondizie per la strada. Si fecero un cartello, “Proibito gettare immondizia”, e di una pentola fecero un tamburo. Girarono intorno alla casa Greco e poi Enrico disse qualcosa come “giuriamo tutti di batterci contro l’immondizia”. Tutto lì, un giochetto di cuginetti davanti a casa». [Ricchini 25]

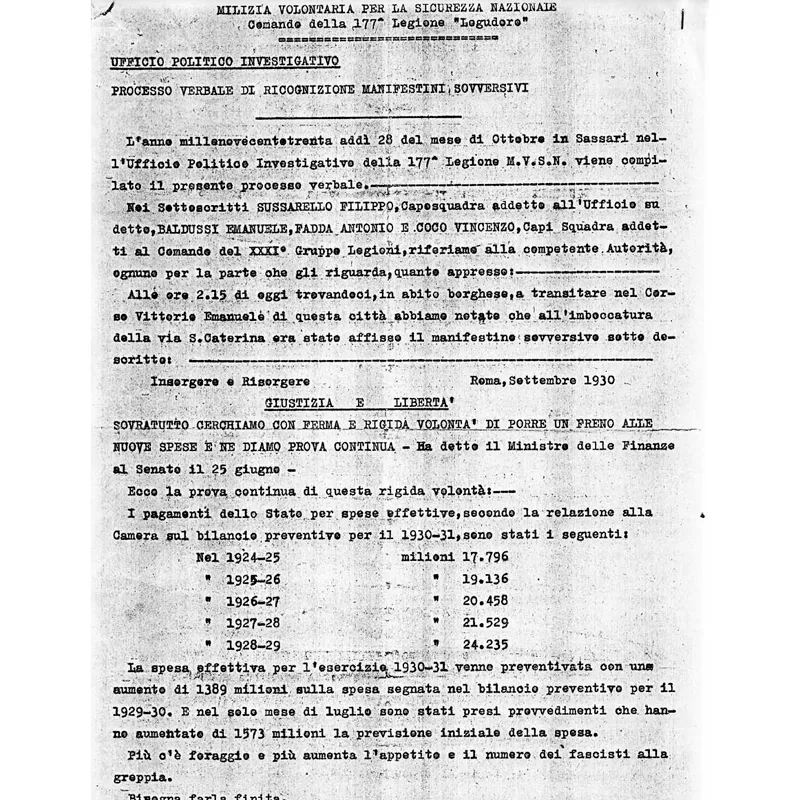

Ma in quel 1930 Berlinguer è, incredibilmente, protagonista di un altro episodio “politico”, che possiamo ricostruire grazie a un verbale della 177a Legione della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale datato 28 ottobre: «Alle ore 2.15 di oggi trovandoci, in abito borghese, a transitare nel Corso Vittorio Emanuele di questa città abbiamo notato che all’imboccatura della via S. Caterina era stato affisso il manifesto sovversivo sotto descritto: “Insorgere e Risorgere – Roma, Settembre 1930 – giustizia e libertà” […] Abbiamo altresì fermato e perquisito certi Berlinguer Enrico, Sotgiu Peppino, Sotgiu Paolo e Uras Armando, da noi incontrati vicino a detto manifestino, senza trovar nulla, che potesse comprometterli, sulla loro persona».

Fra le passioni del giovanissimo Berlinguer – ora ha tredici anni – c’è il teatro, e in particolare le opere di Roberto Bracco, collega del padre Mario in Parlamento (entrambi amendoliani) e tra i firmatari del Manifesto degli intellettuali antifascisti redatto nel 1925 da Benedetto Croce. Per il Natale del 1935 Enrico vorrebbe un autografo di Bracco, e il padre gli scrive: «Il piacere di rileggere le cose tue più belle, di una bellezza intatta e imperitura, si è contagiato al mio giovanotto, Enrico, che ti avevo già segnalato come tuo precoce ammiratore… e mi ha quasi procurato dei guai domestici! Figurati che egli si è fitto in capo di avere poche parole di dedica, o almeno la tua firma, in uno dei tuoi libri; ed io, debolissimo papà, ho finito per cedere; perciò ti mando il primo volume del tuo Teatro e vorrei pregarti di scriverci due parole o anche la sola firma e di rimandarmelo». [Paniga 137].

Il 15 giugno 1936, dopo una malattia devastante durata quasi dieci anni che l’ha progressivamente sfigurata e paralizzata, muore a 42 anni Mariuccia Loriga, la madre. Enrico Berlinguer ha compiuto da poco quattordici anni. Era stato il padre di Mariuccia a diagnosticarne il male: encefalite letargica, dovuta a un virus arrivato in Europa durante la Grande guerra. Ipersonno, diplopia, febbre e confusione mentale ne sono i primi sintomi, che poi evolvono in tremori sempre più frequenti e in una progressiva paralisi facciale e degli arti, come nel parkinsonismo.

Aldo Cesaraccio, allora giovane cronista della Nuova Sardegna, ricorda il dolore di Mario: «Quando perse la prima moglie, e la redazione del giornale s’era trasferita in via Mannu, di fronte alla sua abitazione, la notte usciva di casa per smaltire il suo lutto con lunghe passeggiate, e mi aspettava. Facemmo qualche passeggiata insieme, ed erano colloqui di altissimo interesse. Sapeva di tutto, e su tutto si documentava con ampie citazioni, critiche, considerazioni. Io, per la verità, avevo sempre il timore che, al buio, affrontasse qualche volta l’argomento politico, di fronte al quale la mia tenera maturità sarebbe rimasta indifesa. Non lo fece mai». [Murtas 237]

La morte della madre, e la lunga agonia che l’ha preceduta, hanno un effetto devastante sul giovane Berlinguer. Così ne ha parlato la figlia Bianca: «La sua personalità fu segnata dalla morte prematura della madre, preceduta da lunghe assenze e vuoti […]. Quando è morta, papà aveva solo quattordici anni e io ho sempre sentito dire dalle zie, che hanno avuto un ruolo importante nella sua vita, che quel dolore profondissimo lo aveva condizionato in maniera indelebile». [Veltroni 2014 49]

Anche per Marina Addis Saba le conseguenze del lutto hanno pesato grandemente nella formazione del carattere di Berlinguer: «Ho pensato che forse questo suo essere ragazzino dipendesse dal fatto che aveva perduto sua madre proprio quando era piccolo e aveva dovuto assistere, impotente purtroppo come gli altri, al fatto che la signora fosse ogni giorno più sfigurata dalla malattia e avesse sofferto molto prima di spegnersi; non so se Enrico ne abbia mai parlato con nessuno, forse solo con suo fratello, certo è che, se veniva a Stintino in vacanza, andava sempre per un pomeriggio a Sassari a portare i fiori sulla tomba della madre, Maria Loriga, e che Maria ha chiamato una delle sue figlie». [Addis 64-65]

E proprio a Stintino, in barca, Berlinguer si abbandonerà un giorno a raccontare di sua madre. Sono i primi anni Settanta e accanto a lui c’è Tore Patatu, il giovane comunista che la Federazione di Sassari gli ha assegnato come «guardia del corpo» durante le vacanze. È, questo, l’unico ricordo della madre che Berlinguer abbia mai confidato, e di cui sia rimasta traccia. È un ricordo allegro: «Quando erano bambini lui e Giovanni andavano alla spiaggia della Pelosetta insieme a una vecchia zia o amica della madre, non ricordo bene, la quale portava sempre delle tartine, credo condite con della pasta d’acciughe fatta da lei, e di cui andava fiera, decisamente immangiabili. I due bambini prendevano la loro razione di tartine e si appartavano a ridosso, nascosti agli occhi delle donne. Su ogni tartina infilzavano uno stecchino, al quale fissavano un pezzettino di carta a mo’ di vela. Per non essere scoperti dalla madre, andavano in un punto in cui il vento portasse al largo le barchette improvvisate e si divertivano a immaginare una regata in piena regola, tifando ognuno per le proprie “barche”. Ma un giorno, nel bel mezzo della regata, girò il vento: e la madre con le sue amiche, tra cui la pasticcera, videro arrivare verso di loro questa “flottiglia di barche acciugate che filavano come siluri”». [Gelsomino 98]

1925, in barca con la famiglia a Stintino (Archivio Angelo Palma/A3/Contrasto).

Giovanni Berlinguer ha raccontato una volta, in una lunga intervista a Piero Sansonetti, l’infanzia e l’adolescenza in Sardegna. È una testimonianza preziosa, sebbene qua e là graziosamente ingentilita dall’affetto:

A scuola Enrico era bravo?

Sì era bravo, ma non eccellente. Anch’io ero bravo e neanch’io eccellevo. Fummo rimandati a ottobre un paio di volte. Eravamo molto legati. La differenza d’età era piccola e non creava un distacco, anche perché c’erano amicizie comuni, molti cugini. I cugini erano più piccoli di noi, ma erano associati ai giochi, alle attività collettive, e soprattutto alla vita di mare. D’estate a Stintino eravamo uno stuolo di coetanei. Enrico faceva il capobanda.

A quell’epoca non era timido e un po’ triste come lo abbiamo conosciuto?

No, non era timido, non è mai stato timido e non è mai stato triste. Era riservato ed è sempre stato riservato. La leggenda sulla...