eBook - ePub

Disponibile fino al giorno 1 Jun |Scopri di più

La storia dei Pretoriani

Forze d'élite e politica nell'antica Roma

Questo libro è disponibile per la lettura fino al giorno 1º giugno, 2026

- Italian

- ePUB (disponibile su mobile)

- Disponibile su iOS e Android

eBook - ePub

Disponibile fino al giorno 1 Jun |Scopri di più

Informazioni su questo libro

Una delle più appariscenti e straordinarie indicazioni dell'inizio dell'epoca imperiale fu la presenza della Guardia pretoriana a Roma, dove prima di Augusto alle truppe non era consentita la permanenza. Gli uomini della Guardia pretoriana furono inizialmente responsabili della sicurezza dell'imperatore e della sua famiglia, e per la loro lealtà ricevevano salari più alti rispetto al resto dell'esercito, godevano di condizioni di lavoro migliori e il loro rapporto ravvicinato con l'imperatore li rendeva un corpo militare privilegiato. Nel corso della storia divennero uno strumento strategico nelle mani degli imperatori per sedare ribellioni e scoraggiare sedizioni, fino ad assumere un ruolo politico oltre che militare. Sandra Bingham, professoressa di Storia antica all'Università di Edimburgo, ricostruisce nel volume l'evoluzione di questa forza speciale dall'anno di fondazione (27 a.C.) fino al suo scioglimento sotto Costantino (312 d. C.). Obiettivo dell'autrice è analizzare in modo imparziale le antiche fonti e mostrare sotto nuova luce i pretoriani, confutando l'idea che vuole la Guardia legata ad azioni nefande, in particolare all'assassinio e alla sostituzione degli imperatori.

Domande frequenti

Sì, puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento dalla sezione Abbonamento nelle impostazioni del tuo account sul sito web di Perlego. L'abbonamento rimarrà attivo fino alla fine del periodo di fatturazione in corso. Scopri come annullare l'abbonamento.

No, i libri non possono essere scaricati come file esterni, ad esempio in formato PDF, per essere utilizzati al di fuori di Perlego. Tuttavia, puoi scaricarli nell'app Perlego per leggerli offline su smartphone o tablet. Per maggiori informazioni, clicca qui.

Perlego offre due piani: Essential e Complete

- Essential è l'ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un'ampia gamma di argomenti. Accedi alla libreria Essential, che include oltre 800.000 titoli di comprovata qualità e bestseller in vari settori, tra cui business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce standard per la sintesi vocale.

- Complete: perfetto per studenti e ricercatori esperti che necessitano di un accesso completo e illimitato. Accedi a oltre 1,4 milioni di libri su centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specialistici. Il piano Complete include anche funzionalità avanzate come la sintesi vocale premium e l'assistente di ricerca.

Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 1.000 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Per maggiori informazioni, clicca qui.

Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Per maggiori informazioni, clicca qui.

Sì! Puoi utilizzare l'app di Perlego su dispositivi iOS o Android per leggere quando e dove vuoi, anche offline. È perfetta per gli spostamenti quotidiani o quando sei in viaggio.

I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.

I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.

Sì, puoi accedere a La storia dei Pretoriani di Sandra Bingham, Giorgio Maini in formato PDF e/o ePub, così come ad altri libri molto apprezzati nelle sezioni relative a Storia e Storia antica. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.

Informazioni

IV

COMPITI

Uno degli aspetti più interessanti della Guardia pretoriana è la rapidità con cui essa si integrò nel meccanismo di funzionamento della città di Roma. Benché fosse stata costituita come unità il cui compito principale era proteggere l’imperatore e la sua famiglia, entro breve tempo i pretoriani si videro impegnati in molte altre mansioni nella capitale e non solo. Queste derivavano dalla loro principale funzione – quella di guardia del corpo imperiale – e dallo stretto rapporto tra l’imperatore e la Guardia, nonché dal modo in cui le coorti pretorie erano state impiegate nel tardo periodo repubblicano (vedi il capitolo 2). Quando la presenza di soldati a Roma diventò più accettabile, i pretoriani poterono essere utilizzati per esigenze cui in precedenza non era stata data alcuna risposta strutturata, oppure chiamarli a integrare altri servizi già operanti. Il modo in cui l’unità evolse non era però insito nel suo carattere fin dall’inizio. La trasformazione della Guardia da reparto il cui scopo principale era sovrintendere alla protezione dell’imperatore e della sua famiglia in una forza al servizio dello Stato con molteplici funzioni – alcune delle quali potevano essere ritenute riprovevoli – fu una risposta alle necessità di un nascente sistema imperiale.

Inoltre, la mutazione dei pretoriani da unità obbediente agli ordini senza porsi domande qualunque fosse il compito da svolgere a unità disposta – solo 50 anni dopo la sua creazione – ad assassinare l’uomo la cui protezione aveva giurato di garantire aveva a che fare più con la natura dello Stato romano all’inizio del I secolo d.C. che non con la Guardia in se stessa. I soldati furono trascinati negli intrighi e talvolta spinti a infrangere i loro giuramenti in risposta agli eventi politici dell’epoca. L’ambito sempre più ampio dei loro compiti non solo procurò loro ulteriori responsabilità, ma li inserì nell’amministrazione della città tanto da renderli visibili ed esposti a varie influenze. Per questo motivo, di notevole importanza nell’assegnazione della Guardia alla serie di compiti discussi in questo capitolo fu la necessità di tenere occupati tanti uomini in forza a Roma, necessità resasi ancor più impellente con l’aumento del numero di coorti sotto Tiberio: l’impiego di pretoriani in una gamma così ampia di mansioni costituì il mezzo più pratico per tenere i soldati attivi e non in ozio nel loro campo. Inoltre, l’impiego allargato della Guardia nella capitale risultava vantaggioso non solo alla città medesima, ma anche all’imperatore, il quale vedeva pubblicizzata la propria benevolenza nello stesso tempo in cui dava visibilità al proprio potere, continuando a ricordare a tutti la forza armata su cui poteva contare.

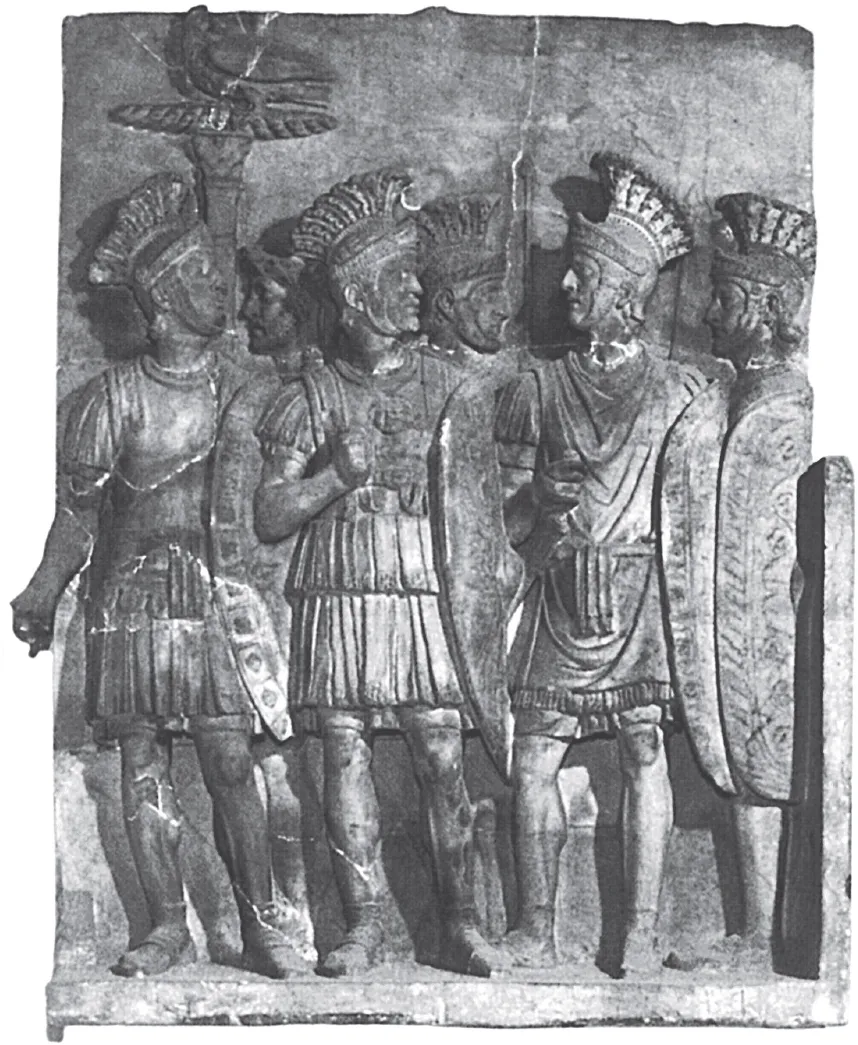

Altorilievo conservato al Louvre, forse dall’Arco di Claudio (51 d.C.); molto restaurato. ©Louvre/The Bridgeman Art Library.

Guardia del corpo imperiale

La protezione dell’imperatore e della sua famiglia costituì la funzione principale della Guardia pretoriana lungo tutta la sua storia. Come osserva Campbell, “l’imperatore romano si trovò ad affrontare gli stessi problemi di sicurezza personale di gran parte dei governanti moderni. Era previsto che apparisse in pubblico ai giochi, nelle processioni, nel Senato e nelle vie di Roma”(519). In questi casi era compito dei pretoriani garantire la sua protezione, e numerose sono le prove della loro efficienza in tali occasioni. Membri della Guardia accompagnavano l’imperatore in Senato a partire dal regno di Tiberio, se non prima(520). Erano presenti ai giochi come scorta; quando l’imperatore sovrintendeva ad attività nella capitale, i pretoriani erano con lui(521). Di certo, ogni volta in cui l’imperatore lasciava Roma, qualcuno della Guardia lo seguiva. Per esempio, i pretoriani accompagnarono Claudio in Britannia e Nerone in Grecia, mentre accompagnarono Caracalla in Oriente(522). Vi sono inoltre prove, sotto forma di graffiti e lapidi, della presenza della Guardia a Pompei, a indicare forse che i soldati vi si trovavano con l’imperatore. È stato perfino sostenuto che potesse esserci stato un distaccamento della Guardia di stanza vicino a Nocera, ma la prova è troppo tenue per essere risolutiva(523).

Naturalmente, i pretoriani devono essere stati con l’imperatore quando andava in guerra, come accadde con Traiano e Marco Aurelio(524). Ciononostante, vi furono anche occasioni in cui non venne svolto un servizio di sicurezza, e potrebbe essere errato presumere che ovunque l’imperatore si recasse, lì andasse anche la Guardia(525); si racconta, per esempio, che Traiano visitasse le case di comuni cittadini senza scorta(526). Questa libertà di movimento fu considerata come un aspetto della grandezza di quell’imperatore(527). È anche noto che Nerone usciva senza alcun soldato di scorta: i congiurati pisoniani pensarono di ucciderlo quando si trovava a Baia, una località “assai frequentata da Cesare, che si era innamorato della sua bellezza, e dove faceva bagni e banchettava senza scorte (omissis excubiis)”(528). È risaputo che si aggirava in incognito nelle strade di Roma di notte, travestito, provocando trambusto; ma dopo essere stato vittima di un’aggressione, si assicurò di avere sempre con sé una scorta(529). È difficile sostenere, quindi, che i pretoriani stessero sempre con l’imperatore: la consuetudine cambiò da sovrano a sovrano, e variò anche a seconda dell’atteggiamento del popolo verso ognuno di essi(530).

Il luogo in cui c’era un servizio permanente di vigilanza da parte dei pretoriani era il palazzo. Sulla base delle parole utilizzate da Tacito e Svetonio si ritiene che questo corpo di guardia consistesse di un’unica coorte(531), di cui però è difficile conoscere la routine, ossia l’avvicendamento dei turni; dando credito a un passaggio di Marziale, è stato sostenuto che un cambio avvenisse all’ottava ora (verso le due del pomeriggio)(532). Lo svolgimento dei fatti durante i giochi in cui fu ucciso Caligola, poco dopo mezzogiorno ma al cambio della guardia, sembrerebbe confermare questa ipotesi; è però difficile giungere a una certezza, data la scarsità di informazioni, e forse nel corso della giornata vi erano vari turni. Era al comandante di questa coorte che l’imperatore consegnava la parola d’ordine, ritenuta dalle fonti simbolo di controllo dell’impero. Tacito, per esempio, racconta come proprio all’inizio del suo regno Tiberio abbia finto di investire di potere i consoli (“Tiberio infatti prendeva ogni iniziativa attraverso i consoli, quasi che esistesse la vecchia repubblica”), ma precisando: “Però alla morte di Augusto aveva dato la parola d’ordine alle guardie pretorie come imperator”(533). Questo atto in particolare indicava l’avvenuto trasferimento di poteri a qualcuno(534). Inoltre, nelle fonti è sottolineato il significato di specifiche parole d’ordine per il modo in cui esse potevano riflettere alcune caratteri...

Indice dei contenuti

- Copertina

- Frontespizio

- Colophon

- Indice

- Prefazione

- I. Introduzione

- II. Storia

- III. Organizzazione

- IV. Compiti

- V. Conclusioni

- Bibliografia