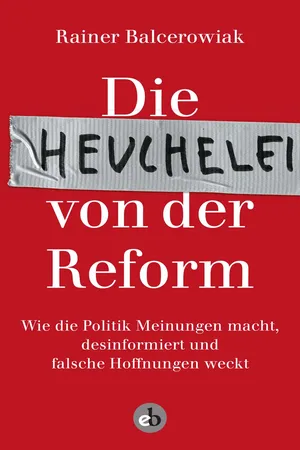

Die Heuchelei von der Reform

Wie die Politik Meinungen macht, desinformiert und falsche Hoffnungen weckt

- 144 pages

- English

- ePUB (mobile friendly)

- Available on iOS & Android

Die Heuchelei von der Reform

Wie die Politik Meinungen macht, desinformiert und falsche Hoffnungen weckt

About this book

Arbeitsmarktreform, Rentenreform, Gesundheits- und Pflegereform, Bahnreform, Asylrechtsreform, Mietrechtsreform, Steuerreform … – seit mehr als zwanzig Jahren haben wir in der Bundesrepublik den Eindruck, eine Reform jage die andere. Die führenden Politiker wollen glauben machen, all jene Umgestaltungen seien dringend notwendig, alternativlos und fortschrittlich, damit Land und Leute unverzagt weiterexistieren können – doch wird für die Mehrzahl der Menschen nichts besser. War eine Reform nicht einmal eine planvolle Veränderung des Bestehenden zum Besseren, ohne grundsätzlich etwas zu ändern?Sowohl mit dem bewusst falschen Benutzen des Begriffs durch aktuelle Politiker, um dem Volk Unangenehmes als zwangsläufig zu verkaufen, als auch mit der Herkunft des Begriffs und seinem Bedeutungswandel seit dem Mittelalter bis zur heutigen Zeit setzt sich der Autor kritisch und polemisch auseinander und zeigt, dass das Gefühl von vielen Menschen, schlecht oder falsch informiert zu sein, auch an der bewussten Umwertung von scheinbar klaren Begriffen liegt. Rainer Balcerowiak liefert eine unverzichtbare Argumentationsstütze für alle, die sich eine eigene Meinung bilden und von der Politik nicht in die Irre führen lassen wollen.

Frequently asked questions

- Essential is ideal for learners and professionals who enjoy exploring a wide range of subjects. Access the Essential Library with 800,000+ trusted titles and best-sellers across business, personal growth, and the humanities. Includes unlimited reading time and Standard Read Aloud voice.

- Complete: Perfect for advanced learners and researchers needing full, unrestricted access. Unlock 1.4M+ books across hundreds of subjects, including academic and specialized titles. The Complete Plan also includes advanced features like Premium Read Aloud and Research Assistant.

Please note we cannot support devices running on iOS 13 and Android 7 or earlier. Learn more about using the app.

Information

- Die im Dunkeln …

- Viele Reformdebatten finden bis zu ihrer Umsetzungsphase längst nicht mehr auf der öffentlichen Bühne statt. Vielmehr ist eine regelrechte Armada von mehr oder weniger diskret agierenden Thinktanks, Nichtregierungsorganisationen (NGO), Instituten und Stiftungen entstanden, die auf verschiedenen Wegen massiv Einfluss auf entsprechende Gesetzesvorhaben nehmen. Stellvertretend für viele soll hier ein Blick auf zwei »Reformmotoren« der vergangenen Jahrzehnte geworfen werden: die Bertelsmann Stiftung und die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM).

- Das Credo der Bertelsmänner

- Die Bertelsmann Stiftung wurde 1977 von Reinhard Mohn gegründet. Unter seiner Führung hatte sich das vor allem im Verlags- und Buchvertriebswesen aktive Familienunternehmen zu einem Global Player unter den Medienkonzernen entwickelt. Die Stiftung hat seit ihrer Gründung nie einen Hehl daraus gemacht, dass sie unter den Prämissen »Wettbewerb«, »unternehmerisches Denken« und »schlanker Staat« massiv Einfluss auf politische Entscheidungsprozesse nehmen will. Schwerpunkte der Arbeit sind die Entwicklung von Modellprojekten in fast allen Bereichen der staatlichen Daseinsvorsorge und die »Politikberatung«. Aufgrund ihrer enormen finanziellen Ressourcen – die Stiftung hält 77,6 Prozent des Aktienkapitals des Bertelsmann-Konzerns – entwickelte sich die Stiftung schnell zu einem mächtigen Akteur im vorpolitischen Raum und übt seitdem maßgeblichen Einfluss auf das Regierungshandeln aus. Schwerpunkte sind die Bereiche Schule, Universitäten; Medien und Kommunikation, öffentliche Verwaltung, Gesundheitswesen; Arbeitsmarkt, Altersvorsorge und Sozialpolitik, die nach dem Leitgedanken der Stiftung umfassend ökonomisiert, also nach den Prinzipien unternehmerischer Betriebsführung organisiert werden sollen.

- Durch verschiedene Projekte wirkt die Stiftung regelmäßig öffentlichkeitswirksam auf Debatten ein. Durch enge personelle Verflechtungen mit den wichtigsten deutschen Medien gelingt es stets, die eigenen Analysen und Vorschläge entsprechend breit zu präsentieren. An vielen Schaltstellen der deutschen und europäischen Politik saßen und sitzen »Volksvertreter«, die enge Verbindungen mit der Stiftung haben. Zur Erhöhung der Schlagkraft trägt auch die enge Kooperation mit anderen Stiftungen bei, unter anderem der Heinz-Nixdorf-Stiftung, der Körber-Stiftung, der Volkswagen-Stiftung, der Hertie-Stiftung, der Ludwig-Erhard-Stiftung und der Robert-Bosch-Stiftung.

- Zu den ersten großen Erfolgen der Bertelsmänner gehörte die Etablierung des Privatfernsehens in Deutschland im Jahr 1984 und dessen weitere Ausgestaltung. Im Laufe der Jahre wurden die neuen Sender weitgehend von ihren ursprünglichen »Fesseln« befreit. Die Leitidee dafür gab die Stiftung in einer 1997 veröffentlichten Studie mit dem Titel »Kommunikationsordnung 2000« vor. Dort wird empfohlen: »Die sektorspezifischen Eingriffe sollen durch allgemeine Wettbewerbs- und Selbstkontrolle in den Bereichen Telekommunikation und Medien abgelöst werden, die Nutzer ihre wachsende Entscheidungsfreiheit in kompetenter Eigenverantwortung wahrnehmen.« Prompt kam prominente Unterstützung aus der Politik. Der damalige Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Wolfgang Clement (SPD), kommentierte die Studie mit den Worten: »Die Eigenverantwortung der Anbieter und Nutzer wird im Vergleich zur traditionellen Regulierung stark an Bedeutung zunehmen. Die Forderung der Bertelsmann Stiftung nach mehr Selbstregulierung durch medienkompetente Bürger kann ich nur unterstützen.«

- Hauptnutznießer dieser auf umfassender Deregulierung beruhenden Entwicklung ist bis zum heutigen Tag die zum Bertelsmannkonzern gehörende RTL-Group. Und seit Jahren kämpft die Privat-TV-Lobby unter Federführung der Stiftung auch dafür, die Werbefinanzierung der öffentlich-rechtlichen Sender ebenso einzuschränken wie deren gebührenfinanzierte Angebote – beispielsweise im Internet – außerhalb der eigentlichen TV-Programme.

- Stichwortgeber für die Hartz-Gesetze

- Nachdem die von der Stiftung bereits von der Kohl-Regierung geforderten radikalen Reformen der sozialen Sicherungssysteme in ihrem Sinne nur unzureichend auf den Weg gebracht worden waren, witterte der Gütersloher Thinktank nach der Regierungsübernahme durch eine »rot-grüne« Koalition unter Führung von Gerhard Schröder seine Chance. Schließlich galt Schröder – anders als Kohl – als bedingungsloser Verfechter von neoliberalen, marktradikalen Rezepten.

- Kurz nach dem Antritt der neuen Regierung publizierte die Stiftung in mehreren Medien einen wirtschaftspolitischen Forderungskatalog für die ersten hundert Tage der Regierung. Gefordert wurde unter anderem die Abschaffung der Arbeitslosenversicherung und die Einschränkung der Sozialhilfe zur »Sanierung« der Staatsfinanzen sowie Lohnsenkungen, die Reduzierung des Kündigungsschutzes und die Entlastung der Unternehmen von den anteiligen Beiträgen zur Sozialversicherung zur Stärkung der Wirtschaft. Zur Begründung wurden »Berechnungen« vorgelegt, laut denen der Staat ab 2010 nicht mehr in der Lage sein werde, für Renten, Krankenkosten oder Arbeitslosigkeit im bis dahin getragenen Maße aufzukommen. Alles getreu der Maxime des Stiftungsgründers Reinhard Mohn, der bereits 1996 in einem Interview mit dem Stern erklärt hatte: »Es ist ein Segen, dass uns das Geld ausgeht. Anders kriegen wir das notwendige Umdenken nicht in Gang.«

- Für Schröder und die SPD war dieser unglaubliche Forderungskatalog eine willkommene Steilvorlage, um sich in seiner Ablehnung als Wahrer der Interessen der Arbeitnehmer zu profilieren. Doch wenige Jahre später tauchten genau diese Vorschläge, natürlich in abgeschwächter Form, plötzlich in der »Agenda 2010« auf, die Schröder auf Biegen und Brechen auch gegen Widerstände in der eigenen Partei als Leitlinie der Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik durchsetzte. Dabei klingen die in der Agenda formulierten Leitgedanken der »Hartz«- und anderer Reformen wie abgeschrieben aus Gütersloher Veröffentlichungen: »Aktivierender« statt »alimentierender« Sozialstaat, Chancengerechtigkeit statt Verteilungsgerechtigkeit.

- Unis müssen sich rechnen

- Traditionell einen Schwerpunkt im Wirken der Bertelsmann Stiftung bildete die Hochschulpolitik. Reinhard Mohn war einer der Gründungsväter und Hauptsponsoren der 1983 gegründeten ersten deutschen Privatuniversität Witten-Herdecke, der eine Rolle als Trojanisches Pferd im System der staatlichen Hochschulen zugedacht war. Das Modell privat finanzierter Voll-Universitäten erwies sich jedoch als wenig praxistauglich, Witten-Herdecke musste im Laufe der Zeit beträchtlich gesundgeschrumpft werden und konnte nur durch staatliche Beihilfen vor der mehrmals drohenden Insolvenz bewahrt werden.

- Fortan kaprizierte sich die Stiftung auf die Ökonomisierung der bestehenden Hochschulen. Zu diesem Zweck wurde 1994 das Centrum für Hochschulentwicklung (CHE) gegründet. Ziel war es, Wettbewerb und Konkurrenz zwischen den Universitäten als zentrales Steuerungsmittel zu etablieren, wichtigste Instrumente sollten die Einführung von Studiengebühren und eine bessere Finanzierung durch das eigenständige Aquirieren von Drittmitteln sein, wobei sich die öffentliche Hand auf eine Grundfinanzierung beschränken sollte.

- Das fiel und fällt in Zeiten knapper öffentlicher Kassen natürlich auf fruchtbaren Boden. Wobei zu bemerken ist, dass die Haushaltslöcher selbst ebenfalls unmittelbare Folge der vor allem von »Rot-Grün« forcierten neoliberalen Politik des »schlanken Staates« sind, der auf Verteilungsgerechtigkeit in Form angemessener Besteuerung von Vermögen, Erbschaften, Gewinnen und Kapitaleinkünften bewusst verzichtet.

- Die in mehreren »Reformschritten« vollzogene Öffnung der staatlichen Universitäten für die private Finanzierung durch Drittmittel hat inzwischen ein erhebliches Ausmaß erreicht. Im Schnitt beträgt dieser Anteil fast ein Drittel, an einigen Universitäten sind es deutlich über 40 Prozent. Es liegt auf der Hand, dass die Geber für ihr Geld auch was sehen wollen, was über positiven Imagetransfer hinausgeht. Durch die komplette Finanzierung von einzelnen Lehrstühlen und Forschungsbereichen haben private Unternehmen und Stiftungen mittlerweile großen Einfluss auf Lehre und Forschung erhalten. Universitäten, die sich diesem Trend widersetzen wollen, bezahlen das mit entsprechenden Defiziten bei Angebot und Ausstattung. Wer die Ökonomisierung von Forschung und Lehre dagegen erfolgreich vorangetrieben hat, kann mit zusätzlicher staatlicher Förderung im Rahmen der »Exzellenzinitiative« rechnen.

- Die Soziologen Klaus Dörre und Matthias Neis von der Friedrich-Schiller-Universität Jena haben bereits 2010 die Folgen des Systemwandels untersucht. In ihrem Buch Das Dilemma der unternehmerischen Universität. Hochschulen zwischen Wissensproduktion und Marktzwang kommen sie zu einem ernüchternden Ergebnis. Das Konzept der Ökonomisierung »mag geeignet sein, das Personalmanagement an den Hochschulen zu verbessern und die Ressourcenverteilung transparenter zu gestalten. Doch angesichts der chronischen Unterfinanzierung des Hochschulsystems und aufgrund nicht intendierter Effekte für kollektive Arbeitsprozesse, die Innovation überhaupt erst ermöglichen, kann eine allzu nahtlose Umsetzung des Leitbildes der unternehmerischen Universität alte Innovationsblockaden verstärken oder ganz neue erzeugen.«

- Generationen von Politikern lassen sich seit Jahrzehnten in der Bildungspolitik von den neoliberalen Reformideen von Institutionen wie der Bertelsmann Stiftung leiten. Das Ergebnis ist in mehrfacher Hinsicht ernüchternd. Die Bedingungen für Lehre und Forschung sind an den meisten deutschen Universitäten unbefriedigend bis katastrophal. In vielen zukunftsträchtigen Bereichen der Forschung ist Deutschland im globalen Ranking bestenfalls Mittelmaß. Zudem hat sich die soziale Segregation beim Zugang zu Hochschulbildung im Vergleich zu den 1970er und 80er Jahren wieder deutlich verschärft. Das gilt auch für den Schulbereich. Dutzende von Bildungsreformen haben – verbunden mit exzessiver »Sparpolitik« – nicht nur nicht verhindert, sondern sogar beträchtlich gefördert, dass die Bildungschancen für Kinder aus sozial benachteiligten Familien in kaum einem Industrieland so schlecht sind wie in Deutschland. Die Quote derjenigen Kinder und Jugendlichen, die die Schule ohne Abschluss verlassen, ist beständig gestiegen, bei Kindern mit Migrationshintergrund hat sie im Jahr 2015 (also vor der »Flüchtlingswelle«) den neuen Rekordwert von 11,9 Prozent erreicht.

- Die »Erfolgsbilanz« des »Reformmotors« Bertelsmann Stiftung und der ihr ergebenen Politiker kann sich in diesem Bereich jedenfalls wirklich sehen lassen.

- Noch ein »Reformmotor«: Die INSM

- Während die Bertelsmann Stiftung auf ihren wissenschaftlichen Anspruch pocht und ihr Netz eher diskret in den Hinterzimmern der Macht geflochten hat, betrat im Dezember 1999 eine eher vordergründig agierende, aber nicht minder erfolgreiche Propagandaorganisation für neoliberale Reformpolitik die Bühne. Die »Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft« (INSM) wurde als GmbH vom Arbeitgeberverband Gesamtmetall gegründet, Alleingesellschafter ist das Institut der Deutschen Wirtschaft. Der Jahresetat von rund sieben Millionen Euro wird von Gesamtmetall getragen, mit der Umsetzung der eigenen Kampagnen wurde bis 2010 die renommierte Werbeagentur Scholz & Friends beauftragt. Hintergrund der Gründung war die Befürchtung von Teilen des deutschen Großkapitals, dass die ein Jahr zuvor erfolgte Regierungsübernahme durch die »sozial-ökologische Reformkoalition« aus SPD und Grünen den Interessen maßgeblicher Teile der deutschen Industrie zuwiderlaufen könnte. 2005 wurde zur Ergänzung ein illustrer Förderverein aus der Taufe gehoben. Zu den Gründungsmitgliedern gehörten unter anderem der frühere Finanzstaatssekretär und Bundesbankdirektor Hans Tietmeyer, der SPD-Politiker und zeitweilige Präsident der Bundesanstalt für Arbeit, Florian Gerster, und der zeitweilig als »Kronprinz« von Angela Merkel gehandelte CDU-Politiker Friedrich Merz.

- Zur Popularisierung der neoliberalen Reformkampagnen bediente man sich auch etlicher prominenter Kuratoren und Botschafter, darunter der frühere Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Wolfgang Clement, der Verfassungsrichter und Steuerexperte Paul Kirchhof, die ehemaligen Grünen-Politiker Oswald Metzger und Christine Scheel, der langjährige Sprecher des Bundesverbandes der Deutschen Industrie, Hans Olaf Henkel, aber auch Sportstars wie der Fußball-Europameister und heutige Teammanager der Nationalmannschaft, Oliver Bierhoff, und die Hochsprung-Olympiasiegerin Ulrike Nasse-Meyfarth. Augenfällig ist auch die starke Präsenz von speziellen Lobbyisten. So war der seit 2010 amtierende Geschäftsführer Hubertus Pellengahr zuvor Sprecher des Hauptverbands des Deutschen Einzelhandels (HDE).

- Die Initiative wir...

Table of contents

- Vorwort

- Agenda 2010: Die Mutter aller »modernen« Reformen

- Die Rente ist sicher? Von wegen …

- Gesundheitsreformen zum Krankwerden

- Die Bahnreform: Eine Geschichte des Scheiterns

- Reformbedarf gab es immer

- Ohne Landreform geht gar nichts

- Reform und Revolution

- DIE LINKE als Reformpartei

- Die Lebensreform – back to the roots

- Die sozial-liberale Reformära

- Die Neoliberalen kommen: Die Ära Kohl

- Das »rot-grüne Reformprojekt«

- Die im Dunkeln …

- Gibt es ein »Reformlager«?

- Was erwartet uns nach der Wahl?

- Die großen »Reformbaustellen«

- Ein kleines Fazit