- 240 pages

- English

- ePUB (mobile friendly)

- Available on iOS & Android

eBook - ePub

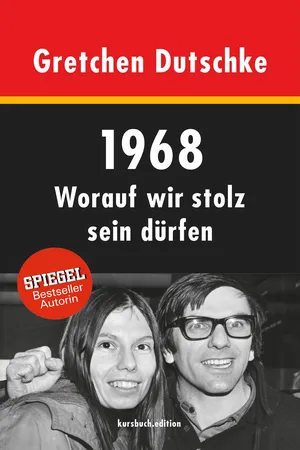

About this book

Unter den Neuerscheinungen zu 1968 wird diese Bilanz eines gesellschaftlichen Aufbruchs gleichzeitig eine der persönlichsten und eine der kritischsten sein. Persönlich, weil nicht nur die Sicht der Autorin, sondern auch ihre von heutiger Warte aus bisweilen bizarren Erlebnisse zum Tragen kommen. Kritisch, weil sie, obwohl so mitten im Geschehen, immer die zwar sympathisierende, aber eben auch distanzgeprägte Sicht auf eine dann doch "fremde" Gesellschaft behält. Auf dieser Grundlage gelingt es ihr, die bleibenden "Erfolge", "Errungenschaften", "Botschaften" der mittlerweile historischen 68er zu vermitteln, die weit über das hinausgehen, was in der Zeit selbst im engeren Sinne politisch verhandelt wurde.

Frequently asked questions

Yes, you can cancel anytime from the Subscription tab in your account settings on the Perlego website. Your subscription will stay active until the end of your current billing period. Learn how to cancel your subscription.

No, books cannot be downloaded as external files, such as PDFs, for use outside of Perlego. However, you can download books within the Perlego app for offline reading on mobile or tablet. Learn more here.

Perlego offers two plans: Essential and Complete

- Essential is ideal for learners and professionals who enjoy exploring a wide range of subjects. Access the Essential Library with 800,000+ trusted titles and best-sellers across business, personal growth, and the humanities. Includes unlimited reading time and Standard Read Aloud voice.

- Complete: Perfect for advanced learners and researchers needing full, unrestricted access. Unlock 1.4M+ books across hundreds of subjects, including academic and specialized titles. The Complete Plan also includes advanced features like Premium Read Aloud and Research Assistant.

We are an online textbook subscription service, where you can get access to an entire online library for less than the price of a single book per month. With over 1 million books across 1000+ topics, we’ve got you covered! Learn more here.

Look out for the read-aloud symbol on your next book to see if you can listen to it. The read-aloud tool reads text aloud for you, highlighting the text as it is being read. You can pause it, speed it up and slow it down. Learn more here.

Yes! You can use the Perlego app on both iOS or Android devices to read anytime, anywhere — even offline. Perfect for commutes or when you’re on the go.

Please note we cannot support devices running on iOS 13 and Android 7 or earlier. Learn more about using the app.

Please note we cannot support devices running on iOS 13 and Android 7 or earlier. Learn more about using the app.

Yes, you can access 1968 by Gretchen Dutschke in PDF and/or ePUB format, as well as other popular books in Politics & International Relations & Social Science Biographies. We have over one million books available in our catalogue for you to explore.

Information

Edition

1Subtopic

Social Science BiographiesDer lange Weg zur parlamentarischen Opposition

Als Rudi im Mai 1969 trotz aller Bedenken und Ängste zum ersten Mal nach dem Attentat wieder in Berlin gewesen war, beschrieb er seine Eindrücke von dieser schlechten »Operette« mit einem fast klassischen, übungshalber in Englisch formulierten Understatement: »A lot of groups and persons are going their own way.« Doch auch er entdeckte nirgends eine »clear strategy«, eine aussichtsreiche Perspektive des weiteren Kampfes.

Immerhin zeigte Rudis gesundheitliche Entwicklung klare Tendenzen an. Die Ärzte waren zufrieden mit dem erreichten Zustand, sagten ihm aber auch, dass er sein Leben lang mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen haben werde, darunter vor allem Panikattacken und epileptische Anfälle. »Doesn’t make anything«, spielte Rudi diese Prognose herunter, der nun auch noch zum Englischschüler geworden war: »I will try all what I can do.«

Und das tat er wirklich. Im Frühling 1970 wagte er seinen ersten öffentlichen Auftritt seit Gründonnerstag 1968, vor einer christlichen Jugendgemeinde in London. »Je näher der Termin kam«, so hielt er in seinem Tagebuch fest, »desto nervöser und zweifelnder wurde ich. Schließlich entschied ich mich, die Pillen immer in der Hand, ich trat auf, entfaltete im Sprechen Selbsttätigkeit, wurde freier, hörte mit der Ablesung eines aufgeschriebenen Textes auf, sprach frei, entfaltete die Denkzellen. […] Das war ganz sicher ein wesentliches Moment von Entwicklung, die körperlichen Schranken zeigten sich in den nächsten Tagen, war einfach down.«

Immer wieder kam es zu epileptischen Anfällen. Kündigte sich einer an, dann rief Rudi laut und voller Angst nach mir. Ich konnte mich nie daran gewöhnen, jedes Mal krampfte sich mein Bauch zusammen. Bald litt ich selbst unter Angstattacken mit Herzklopfen und Gleichgewichtsstörungen. All das machte unser Alltagsleben noch unberechenbarer, als es – im nicht ganz freiwilligen und rechtlich wie finanziell stets prekären Exil – sowieso schon war. Aber wir mussten damit zurechtkommen.

Natürlich stellte sich die Frage, ob wir nach Deutschland zurückgehen sollten. Viele der alten Genossen in Berlin wollten das, weil sie darauf hofften, dass Rudi die zerstrittenen Fraktionen der Bewegung vielleicht doch noch auf einer gemeinsamen Grundlage zusammenbringen könnte, was unter den gegebenen Umständen eine Illusion war. Aber wir wollten nicht nach Deutschland zurückgehen. Rudis Freunde bedrängten ihn und machten mich verantwortlich für sein Zögern. Bernd Rabehl sprach allen Ernstes von der »demoralisierenden Funktion des Privatlebens«, das den wahren Revolutionär von seiner Arbeit abhalte und so in die Verzweiflung treibe. Das »Privatleben« war wieder einmal die Frau mit »ihren« Kindern.

Rudi hielt tapfer gegen diese Absurdität, auch wenn er mit seiner Situation alles andere als zufrieden war. Am 11. Mai 1970 notierte er in seinem Tagebuch: »Bin des Öfteren, nicht erst seit Kurzem, einfach fast vollständig unglücklich; alles geht voran, aber furchtbar langsam. […] Was geschieht mit mir? Wo bleibt der Revolutionär? Er absolviert eine schwierige Aufgabe, er versucht die Gleichheit zwischen Mann und Frau praktisch zu erproben!!«

Dass das keine leichte Aufgabe war, hatten ja schon die Reaktionen der männlichen SDS-Genossen auf die Aktionen des »Weiberrats« in Frankfurt gezeigt. Denn bei aller Neigung zu Rebellion und Revolution waren die linken Männer ihren viel kritisierten »reaktionären« Vätern in einer Hinsicht doch ähnlicher, als ihnen lieb war: Sie waren weitgehend eben auch Machos, die Frauen nur in bestimmten Augenblicken wirklich ernst nahmen. Zur Erinnerung: Es war dieselbe Zeit, als die erste weibliche Nachrichtensprecherin im deutschen Fernsehen eine Sensation war – fast so wie die Mondlandung.

Die Frauenbewegung, die sich ja erst im Lauf der 70er-Jahre auf breiter Basis entwickelte, erneuerte noch einmal den antiautoritären Impuls – diesmal gegen die patriarchalischen Strukturen der Gesellschaft, die lange vor dem Kapitalismus existierten und mit ihm im Grunde wenig zu tun hatten. Und natürlich war es eine neue Erfahrung gerade für linke Männer, dass sie plötzlich Gegenstand – und ja: in gewisser Weise Objekt – feministischer Kritik wurden. Denn eigentlich hatten sie sich immer als diejenigen verstanden, die gesellschaftliche und private Autoritäten attackierten. Nun waren sie selber Ziel der Kritik – jedenfalls im Verhältnis zu Frauen, auch zu jenen, die ihre Genossinnen und Kampfgefährtinnen waren.

Die sich formierende Frauenbewegung wurde schließlich produktiver Kontrapunkt zum ideologischen Dogmatismus der K-Gruppen, mehr noch: Sie war die Rettung der Protestbewegung vor ihrer endgültigen Erstarrung. Durch die zahllosen Frauenprojekte, Frauenzentren, Frauenbildungseinrichtungen, Gesundheitszentren und Cafés, Buchhandlungen, Filmprojekte, durch neue pädagogische Konzepte in Ausbildung und Beruf – die Gründung von antiautoritären Kinderläden nur als ein Beispiel –, durch den massenhaft unterstützten Protest gegen den Abtreibungsparagrafen 218, durch Selbsthilfegruppen und Frauenhäuser für Opfer von Gewalt, durch die öffentlich gemachte Forderung nach Gleichstellung der Frauen blieb ein wichtiger, auf Veränderung zielender Impuls in der Gesellschaft lebendig. Was hier stattfand, war tatsächlich eine Revolutionierung der Kultur und Lebensweise, die in immer breiter werdende gesellschaftliche Kreise hineinreichte.

Begleitet wurde diese Bewegung von einem regelrechten Feuerwerk an Publikationen, in denen sich die Frauenperspektive ab 1970 mit aller Macht Bahn brach. Die Reflexion über Notwendigkeit und Ziel der Frauenbefreiung fand in allen nur denkbaren Formen und in alle Richtungen statt. Als prominentestes Beispiel Alice Schwarzer und ihr Buch Der kleine Unterschied und seine großen Folgen aus dem Jahr 1975 – der erste deutsche feministische Bestseller mit einer Darstellung der Mechanismen, die als »patriarchalisches Prinzip« die Unterdrückung und die Benachteiligung der Frau zu einem grundlegenden Muster in allen gesellschaftlichen Lebensbereichen machen.

Die Frauenliteratur etablierte sich als Genre der Neuen Frauenbewegung mit Romanen wie Frauen von Marylin French, Das goldene Notizbuch von Doris Lessing, Häutungen von Verena Stefan oder auch der Autobiografie von Anja Meulenbelt mit dem programmatischen Titel Die Scham ist vorbei. Zwei feministische Zeitschriften wurden gegründet: zum einen 1976 von Sibylle Plogstedt, Sabine Zurmühl und Barbara Duden die Courage als Stimme der autonomen, links-feministischen Szene. Zum anderen 1977 von Alice Schwarzer Emma als feministische Publikumszeitschrift.

Ich selbst machte mich, als wir von London nach Cambridge gegangen waren, sofort auf die Suche nach einer neuen Frauengruppe, in der ich die Arbeit, die ich in London begonnen hatte, fortsetzen konnte. Weil sich keine bestehende Gruppe fand, lud ich ein paar Frauen, die ich schon kennengelernt hatte, zu einem ersten Treffen ein. Rudi war in dieser Zeit sehr nervös und hatte Angst, alleine zu sein. Deshalb tagten wir in unserer Wohnung, die jedoch schnell zu klein wurde für den überraschend großen Andrang. Wir begannen einen ausführlichen Fragebogen für Frauen zu entwickeln, der Auskunft über ihre Lebensrealität, ihre Probleme und Wünsche geben sollte.

In Cambridge, wo Rudi an der Universität seine Doktorarbeit schreiben wollte, begann insgesamt ein neues Kapitel für uns. Nach einigen Prüfungen – zu denen auch ein langer Essay in englischer Sprache gehörte, den wir in deutsch-amerikanischer Gemeinschaftsarbeit zustande gebracht hatten – erhielt er die Zulassung, und so zogen wir in »Clare Hall« ein, eine gediegene Unterkunft auf dem Campus, in der auch die Familien von Doktoranden wohnen konnten. Für uns war es ein Paradies – mit winziger privater Küche, dafür einem großen Speisesaal, der unter der Regie eines hervorragenden französischen Kochs stand.

Leider währte die akademische Idylle in Cambridge nur ein paar Monate. Das britische Innenministerium teilte uns schriftlich mit, dass unsere Visa nicht verlängert würden und wir England binnen eines Monats verlassen müssten. Der einzige Grund dafür war Rudis politische Vergangenheit, die für die Gegenwart und damit für die Sicherheit Großbritanniens als gefährlich eingestuft wurde. Ein Witz, aber wahr.

Viele Prominente setzten sich für uns ein. Ganz besonders in Erinnerung geblieben ist mir ein Brief von Professor Richard Löwenthal, eigentlich ein universitärer Antipode der 68er, Mitglied im eher konservativen Bund Freiheit der Wissenschaft, mit dem viele SDS-Genossen nicht gerade pfleglich umgegangen waren. Er schrieb an die britischen Behörden, dass er Rudi Dutschke »als hervorragenden politischen Gegner« kenne und sich wünsche, dass es »mehr politische Gegner von solcher Ehrlichkeit und menschlicher Integrität« gebe. Er verbürge sich für ihn.

Sogar Bundespräsident Gustav Heinemann legte ein gutes Wort für uns ein, doch trotz aller juristischen und politischen Proteste stand Rudi vom 17. bis zum 22. Dezember 1970 freiwillig vor einem britischen Tribunal, das zum Teil »geheim« tagte. Dort wurde offenbar darüber gesprochen, dass Rudi zwar für den Moment keine Gefahr für das Land darstelle, irgendwann in Zukunft aber vielleicht doch zu einer werden könne. Es war ein ziemlich absurdes Spektakel, ein bizarres Happening in Anwesenheit des aristokratischen Anklägers Sir Peter Rawlings. Als Zeugen für Rudi sagten vor Gericht sogar der ehemalige Regierende Bürgermeister von Berlin, Heinrich Albertz, und unser Freund Professor Helmut Gollwitzer aus. Doch das änderte nichts am Urteil, das politisch schon gefällt war – von Innenminister »mad« Maudling.

Am 8. Januar 1971 entschied das Tribunal, dass wir England binnen vier Wochen verlassen müssten. Wir feierten noch ein großes Abschiedsfest mit allen, die wir in den zwei Jahren in England kennengelernt hatten, dann packten wir wieder einmal die Koffer und schifften uns nach Dänemark ein. Dort hatte die Universität von Aarhus Rudi einen Lehrauftrag angeboten. Schweiz, Italien, England, Dänemark – auf unserer Reise quer durch Europa waren wir nun im Norden angekommen. Deutschland war immerhin näher gerückt – nur noch ein paar Autostunden entfernt.

Dort war inzwischen der zur Nazizeit nach Norwegen geflüchtete Emigrant Willy Brandt zum ersten sozialdemokratischen Bundeskanzler seit Kriegsende gewählt worden. Der letzte deutsche Kanzler aus den Reihen der SPD war Hermann Müller gewesen, der in der politisch zerrissenen Weimarer Republik zwei Jahre als Regierungschef amtierte – von 1928 bis 1930. Die zentrale Botschaft in Brandts Regierungserklärung umfasste fünf Worte: »Wir wollen mehr Demokratie wagen.« Sie waren gewiss ernst gemeint, und ebenso gewiss war diese programmatische Ankündigung eine Folge der Protestbewegung, deren Grundmotive sich mehr und mehr in der veränderten gesellschaftlichen Realität bemerkbar machten.

Als eine der ersten Maßnahmen erließ die neue sozialliberale Bundesregierung eine begrenzte Amnestie für »Demonstrationsstraftäter«. Sie betraf allerdings nur Strafen bis zu neun Monaten Haft. Weit über 1000 Strafverfahren waren 1970 anhängig, und so war Brandts Entscheidung auch ein Zeichen der Versöhnung mit der Protestgeneration gewesen. Nicht zufällig traten in den folgenden Jahren viele ehemalige Rebellen in die SPD ein. Erst zehn Jahre später allerdings formierten sich die Grünen als Partei all jener, die den außerparlamentarischen Protest in die Institutionen der repräsentativen Demokratie tragen wollten.

Doch Willy Brandts Versuch einer gesellschaftlichen Integration der Revolte war nur ein Teilerfolg beschieden. Für viele ging der Kampf jetzt erst richtig los. Fritz Teufel, der inzwischen nach München gezogen war, meldete sich im Interview mit der Münchner Abendzeitung halbamtlich in den Untergrund ab: »Der Clown ist tot«, verkündete er. »Jetzt muss es krachen, diese Gesellschaft muss zerbrechen.«

Davon waren immer noch viele überzeugt, auch wenn ihnen nicht ganz klar war, wie das gelingen sollte. Auch von konkreten Vorstellungen, wie die ganz andere Gesellschaft, die man anstrebte, eigentlich aussehen sollte, war kaum noch die Rede. Schon gar nicht davon, welche ökonomischen Prinzipien jenseits des Kapitalismus denn gelten sollten, vor allem: wie genau eine sozialistische Wirtschaft für Hunderte von Millionen Menschen funktionieren würde – ohne in einer zentralistischen Planwirtschaft zu landen, deren verheerende Resultate man im gesamten Ostblock ja schon lange besichtigen konnte.

Andreas Baader dürften diese Fragen nicht allzu sehr umgetrieben haben. Der einstige Westentaschen-Dandy aus München, der mit seinem weißen Mercedes 220 SE durch die Gegend kurvte und gerne mal ein machohaftes »Ficken ist wie schießen« fallen ließ, musste erst einmal raus aus Deutschland. Am 10. November 1969 verwarf der Bundesgerichtshof die Revisionsanträge der vier Kaufhausbrandstifter als »unbegründet«, womit die dreijährige Zuchthausstrafe rechtskräftig wurde. Zwei Tage später, als die BGH-Entscheidung öffentlich wurde, standen Andreas Baader und Gudrun Ensslin noch auf dem Bürgersteig vor dem Frankfurter Jugendamt – unmittelbar nach einer Pressekonferenz, auf der es um selbstbestimmte Wohnkollektive ging. Intensiv redeten die beiden mit einer Frau, die ihnen offenbar gut bekannt war: Ulrike Meinhof. In den Monaten zuvor hatten sich die drei um entlaufene Heimzöglinge, die sogenannten »Staffelberger«, gekümmert.

Am übernächsten Tag starteten Baader und Ensslin gemeinsam mit ihrem Kompagnon Thorwald Proll aus einer Tiefgarage in der Frankfurter Innenstadt heraus ihre Flucht nach Frankreich. Während Otto Schily beim hessischen Innenminister einen letzten Versuch unternahm und auf dem Weg eines »besonderen Gnadenerweises« um Erlassung der Reststrafe bat, genossen die drei Paris.

In Deutschland hatte niemand etwas von ihrer Flucht bemerkt. Es gab also auch keinerlei Fahndung. Sicherheitshalber hatten sie Haarlänge und Haarfarbe so verändert, dass sie recht ungezwungen in Bistros gehen und über den Flohmarkt an der Porte de Clignancourt flanieren konnten. Sie gingen ins Kino, übten sich an der Schießbude und kauften sich schicke Lederjacken.

In einem Café schoss Astrid Proll, Thorwalds Schwester, dann jenes Foto, das rasch seine ikonografische Wucht quer durch die vergangenen Jahrzehn...

Table of contents

- Vorwort

- Ankommen in der Frontstadt des »Goldenen Westens«

- Die Sehnsucht nach der Revolution

- Kleine Anlässe, große Wirkung: Protest, Provokation, Revolte

- Kriegserklärung an die Revolte: Der 2. Juni 1967

- Die provozierte Antwort: Radikale Opposition

- Die wilde Suche nach dem Glück: Zwischen Theorie und Praxis

- Der große Traum von der Freiheit

- Das Attentat und seine Folgen

- Ein letzter Versuch: Der Kampf um die konkrete Utopie

- Das Ende von 68: Autoritätsgläubiges Sektierertum und anmaßende Militanz

- Der lange Weg zur parlamentarischen Opposition

- Epilog

- Literaturhinweise

- Dank

- Über die Autorin

- Impressum