- 208 pages

- English

- ePUB (mobile friendly)

- Available on iOS & Android

eBook - ePub

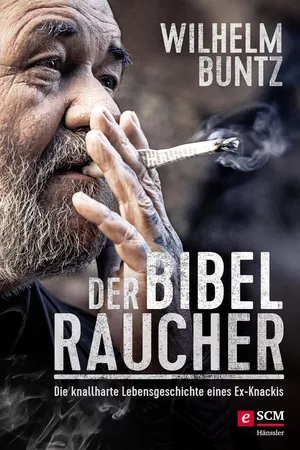

About this book

Als Jugendlicher fährt er einen Mann tot. Jugendarrest, Gerichtssaal, Bewährung – der gewohnte Lebensrhythmus von Wilhelm Buntz. 1983: In einer Zelle greift Buntz zur Bibel. Er liest eine Seite, reißt sie heraus, rollt sich eine Kippe. So qualmt er sich bis zum Neuen Testament. Da packt ihn der Text. Gott sagt: "Ich bin treu wie ein liebender Vater." Ist das möglich? Noch im Knast gibt Buntz diesem Gott eine Chance und merkt schnell: Das Leben mit Gott ist auch knallhart. Knallhart voller Wunder.

Tools to learn more effectively

Saving Books

Keyword Search

Annotating Text

Listen to it instead

Information

[ Zum Inhaltsverzeichnis ]

Bruchsal, 1984

Die Klappe krachte herunter – Holz auf Holz. Es war geschehen. Unumkehrbar. Der Brief, den ich soeben eingeworfen hatte, fiel im Inneren des Briefkastens eine gefühlte Ewigkeit. Und als er dann mit einem dumpfen Geräusch auf dem Boden aufschlug, nunmehr ohne jede Chance für mich, ihn auf seiner Reise noch aufzuhalten, da war ich sicher: Ich hatte den größten Fehler meines Lebens gemacht.

Denn der Briefkasten stand – genau wie ich – mitten in der Justizvollzugsanstalt Bruchsal, hinter hohen Mauern und schwer bewachten Toren. Sobald der Kasten geleert würde, wäre mein Brief auf dem Weg zum Staatsanwalt. Ich war nach vierzehn Jahren Knast meinem Entlassungstermin zum Greifen nah – und doch hatte ich gerade dem Staatsanwalt in säuberlicher Handschrift dargelegt, warum ich eigentlich noch zwanzig Jahre länger sitzen müsste: »Sie können sich sicherlich an mich erinnern«, hatte ich begonnen und war mir sicher: Das tat er. 148 Straftaten hatte ich begangen. Ein Marathonprozess. Von hundert war ich am Ende aus Mangel an Beweisen freigesprochen worden. »Doch ich muss bekennen: Auch bei diesen hundert bin ich schuldig im Sinne der Anklage«, hatte ich geschrieben. Die Worte hallten in meinem Kopf nach. Ich fühlte mich so elend.

Aber ich hatte es tun müssen. Mein neues Leben hatte es von mir verlangt. Zum ersten Mal in meiner bis dahin erbärmlichen Existenz wollte ich wirklich ehrlich sein. Das durchzuziehen, war für mich genauso schrecklich wie es mir guttat. Das sollte ich jedoch erst sechs Wochen später spüren. Die Tage bis dahin waren eine Achterbahnfahrt zwischen Entschlossenheit und Verzweiflung.

Mein Name ist Wilhelm Buntz. Willkommen in meinem Leben!

Ich habe viel Böses getan, manches Dumme, eine Menge Waghalsiges und in meinen späteren Jahren vielleicht auch einiges Gutes. Vor allem aber hat jemand anderes etwas in meinem Leben getan: Gott.

Wer mich heute trifft, der erkennt höchstens noch an meinen Tattoos, dass ich nicht immer der nette Nachbar von nebenan war: 148 sind es, für jede Straftat eines. Doch dieser Wandel ist kaum meine eigene Leistung. Es war die Liebe Gottes, die mich so radikal veränderte: vom zweifachen Mörder mit übelster Kindheit und waschechter Ganovenkarriere hin zu einem, der keiner Fliege etwas zuleide tut.

Der Brief an den Staatsanwalt war eine erste waghalsige Folge dieses Wandels. Denn kurz davor noch hatte ich die Bibel – die Worte dieses Gottes – in der Arrestzelle Seite für Seite zu Zigarettenpapier verarbeitet. In die Arrestzelle kommt man, wenn man als Insasse gegen die Gefängnisregeln verstößt, zum Beispiel sich mit anderen Gefangenen prügelt, beim Dealen erwischt wird oder einen Wärter mit Essen bewirft. All das und viel mehr hatte ich immer wieder getan.

In so einer Arrestzelle gibt es ein Bett, einen Tisch, einen Stuhl, ein Klo – und unendliche Einsamkeit. Es gibt keinen Hofgang, keinen Kontakt mit anderen Gefangenen, keine Arbeit, nichts, was Abwechslung bringen könnte. Gähnende Langeweile. Der einzige Gegenstand, den man mitnehmen darf, ist eine Bibel. Wie gut, dass Bibelseiten so dünn sind. Sie eignen sich hervorragend dafür, Zigarettenpapier daraus zu drehen, um den in den Socken eingeschmuggelten Tabak zu genießen.

Ich war oft in der Arrestzelle – sehr oft. Und entsprechend viel Zeit verbrachte ich mit dem Wort Gottes – wenn auch auf etwas unkonventionelle Art und Weise. Und als sich dann mein Leben verändert hatte – wie, dazu kommen wir noch –, wollte ich den Worten dieses Gottes so genau gehorchen, dass ich meine Schuld, für die es keine Beweise gab, dem Staatsanwalt beichtete. Ich hatte den Brief abschicken müssen. Und trotzdem fühlte ich mich wie der dümmste Häftling aller Zeiten.

Um wirklich zu verstehen, wie ich in diese Situation in der Justizvollzugsanstalt Bruchsal vor diesem Briefkasten kam, muss ich ein wenig ausholen. Am besten gehen wir ganz an den Anfang. Denn mein Leben hatte von Beginn an keine guten Vorzeichen.

Ulm, 1954

Als meine Mutter erfuhr, dass sie schwanger war, sagte sie in breitestem Schwäbisch zu meinem Vater: »Des Kend will i net.« Sie hatte bereits zwei Mädchen zur Welt gebracht und entschied, sich nach meiner Geburt einfach nicht um mich zu kümmern: kein Füttern, kein Wickeln, kein Trösten. Und das machte sie wahr: Ab dem Moment, als wir vom Betesda-Krankenhaus in Ulm zurück in unsere kleine Dreizimmerwohnung in Wieblingen kamen, legte mich meine Mutter ins Kinderbett und würdigte mich fortan kaum noch eines Blickes.

Mein Vater musste 14 Stunden am Tag bei Magirus-Deutz arbeiten. Er fuhr frühmorgens die zehn Kilometer mit dem Fahrrad hin und spätabends wieder zurück, schlief sofort ein und hetzte am nächsten Morgen sofort wieder auf die Arbeit. So bekam er nicht wirklich mit, wie es mir erging. Ich lag die meiste Zeit des Tages einsam in meinem Bettchen im kleinen Kinderzimmer, das ich mir mit meinen beiden Schwestern teilte. Da ich für meine Mutter nicht existierte, kümmerte sich meine älteste Schwester Sabine um mich – mehr schlecht als recht natürlich, wie Vierjährige das eben können. Sie guckte sich ab, was meine Mutter mit der einjährigen Claudia machte, und tat es ihr an mir gleich. Ich war für sie sicher eine tolle Puppe, mit der sie Mama spielen durfte. Nur dass ich lebendig war und eigentlich andere Bedürfnisse hatte. Meine Mutter stillte mich nicht, also fütterte mich Sabine mit irgendetwas, was Babys wohl besser nicht bekommen sollten. Sie cremte mich mit irgendetwas ein, was Babyhaut nicht guttut. Und weil sie zwar sah, wie meine Mutter die kleine Claudia wickelte, aber von ihr keine Windeln für mich bekam, wickelte sie mich in Zeitungspapier. Ich schrie wie am Spieß – fast durchgehend.

Nach wenigen Wochen hielt meine Mutter das Geschrei nicht mehr aus, schnappte mich und ging zu einem Feld in der Nähe. Dort legte sie mich kurzerhand am Wegrand ab, ließ mich schreien und ging weiter. Ich weiß heute nicht mehr, wie kalt oder warm es war, ob ich etwas anhatte oder nackt war. Das lässt sich auch nicht mehr recherchieren. Meine damals vierjährige Schwester kann sich natürlich nicht mehr daran erinnern, und auch mein Vater wusste es nicht mehr genau, als ich viele, viele Jahre später mit ihm darüber sprach.

Aber wie auch immer: Da lag ich nun am Feldrand und brüllte mir die Seele aus dem Leib. Frau Hornung, unsere Nachbarin, war mit ihren Kindern und dem Hund spazieren, als sie Babyschreie hörte und mich armes Bündel fand. Wie lange ich dort lag, weiß keiner, vielleicht waren es ein paar Minuten, vielleicht auch mehrere Stunden. Frau Hornung wusste natürlich sofort, wer ich war, nahm mich mit zu sich nach Hause und rief die Polizei. Die brachte mich ins Betesda-Krankenhaus.

Die Schwestern dort müssen einen ziemlichen Schreck bekommen haben. Ich war völlig unterernährt, mein Bauch total aufgebläht. Sicherlich von der falschen Ernährung durch meine Schwester, die ja überhaupt nichts dafür konnte und mir nur etwas Gutes tun wollte. Mein ganzer Körper war mit Ausschlag übersät – vermutlich von irgendwelchen Salben, mit denen meine Schwester mich eingerieben hatte, vielleicht hatte sie mich auch fleißig mit Mehl eingepudert. Ich war so krank, dass ich mehr als ein halbes Jahr in der Klinik behandelt werden musste.

Als mein Vater auf der Arbeit einen Anruf vom Krankenhaus bekam, mich so sah und hörte, was passiert war, fuhr er wutentbrannt nach Hause und warf meine Mutter aus der Wohnung. Kurze Zeit später reichte er die Scheidung ein. Mein Vater war ein ziemlich harter Kerl und sehr gewalttätig. Wäre sie noch einmal ins Haus zurückgekehrt, hätte mein Vater sie vermutlich umgebracht.

Die Zeit im Krankenhaus war für mich äußerlich gesehen eine Wohltat. Ich wurde körperlich aufgepäppelt, richtig ernährt und gepflegt. Man kümmerte sich um meine körperlichen Bedürfnisse, aber das, was ein kleines Baby ebenfalls so dringend braucht, nämlich Nähe, Liebe und Zärtlichkeit, bekam ich kaum. Die Schwestern und Ärzte guckten zwar regelmäßig nach mir, aber wie das eben damals so war: sauber und satt genügte. Für mehr hatte niemand die Kapazität. Mein Vater konnte mich nur ab und zu besuchen – schließlich hatte er neben der anstrengenden Arbeit jetzt auch noch zwei Kinder zu Hause zu versorgen. Tagsüber passte eine Helferin vom Jugendamt auf meine Schwestern auf, doch nachts war er zuständig.

Eines Tages wurde mein Vater vom Krankenhaus angerufen, er solle bitte vorbeikommen, er müsse sich etwas ansehen. Mein Vater trat in das Zimmer, in dem mein Bettchen stand, und erschrak zutiefst. Ich lag auf der Matratze, starrte nach oben, und über das Gesicht lief mir Blut. Im ersten Moment dachte mein Vater, Mutter sei hier gewesen und hätte mich wieder misshandelt. Aber dann hieß ihn die Schwester abwarten und beobachten. Nach einiger Zeit drehte ich mich, klammerte mich mit meinen kleinen Patschhändchen an das Gitter und fing an, meinen Kopf an das Holz zu schlagen – immer wieder. Die eigentlich weißen Gitter waren an dieser Stelle blutverschmiert. Ich wollte wohl etwas spüren – irgendetwas, wenn mich schon niemand in den Arm nahm und liebkoste. Heute würde man mein Verhalten wohl unter Hospitalismus verbuchen und jeder könnte das bei meinen Umständen nachvollziehen (und würde mir entsprechend helfen).

Damals jedoch fragten die Ärzte meinen Vater nur: »Haben Sie noch weitere Kinder, Herr Buntz? Denn es wäre besser, sie hätten keine weiteren. Mit diesem Kind sind Sie ausgelastet – es wird Sie Ihr ganzes Leben lang auf Trab halten. Es ist geistig behindert, es wird nie lachen können und Sie werden Ihr ganzes Leben lang Probleme mit ihm haben.« Mit Letzterem sollten sie (fast) recht behalten, mit den anderen Diagnosen Gott sei Dank nicht.

Viele Jahrzehnte später, nachdem wir uns versöhnt hatten und über einige Dinge der Vergangenheit halbwegs offen reden konnten, sagte mir mein Vater einmal: Helme, wenn ich gewusst hätte, was mit dir alles passieren würde und welchen Weg du einschlagen würdest, ich glaube, ich hätte dir damals den Hals umgedreht. Aus einem merkwürdigen Grund bin ich meinem Vater nicht böse für diesen Satz – ich kann ihn sogar verstehen. Vor allem war er ehrlich, und dass er das irgendwann mir gegenüber sein konnte, bewegt mich bis heute.

Bruchsal, 1984

Da stand ich nun vor diesem Briefkasten in der Justizvollzugsanstalt und starrte ihn verzweifelt an. Es war kein offizieller Briefkasten der Post aus gelb lackiertem Metall mit schwarzem Posthorn auf der Seite und einem Schild mit den Leerungszeiten. Nein, es war ein einfacher Holzkasten mit einem großen Deckel. Hob man den Deckel an, so kam ein schmaler Schlitz zum Vorschein, gerade groß genug für die dünnen braunen oder weißen Umschläge, die man sich im Gefängnisladen kaufen konnte. Jeder der vier Gefängnisflügel von Bruchsal hatte einen solchen Briefkasten am Ende des langen Hauptgangs im Erdgeschoss. Seine Briefe durfte man nur offen in den Kasten werfen. Einmal am Tag, morgens um acht, wurde der Briefkasten geleert und alles gründlich von Beamten untersucht: Geburtstagskarten, Nachrichten an Freunde, Liebesbriefe. Erst danach wurde es an die echte Post draußen übergeben. Nur Behörden- und Anwaltspost blieb ungelesen.

Es war kurz vor acht, als ich an diesem denkwürdigen Tag meinen verhängnisvollen Brief in den Kasten geworfen hatte und nun verzweifelt davorstand – schließlich hatte ich quasi mein Leben besiegelt. In wenigen Minuten würde der Kasten geleert werden. Meine Gedanken rasten: Wie konnte ich das Geschehene ungeschehen machen? Die Beamten abpassen und sie um die Herausgabe bitten? Zu peinlich. Und vermutlich würden sie es auch nicht tun. Würde ich es schaffen, den Brief mit einem Kleiderbügel wieder herauszuangeln? Einen Versuch war es wert. Ich sah mich um, dann machte ich kehrt und ging zügig den langen Flur des ersten Bruchsaler Flügels entlang bis ganz ans andere Ende. Ich zog meine Zellentür auf und trat ein: Zehn Quadratmeter, ein Bett, ein Tisch, ein Stuhl, ein Schrank, ein Klo hinter einer spanischen Wand, ein kleines Waschbecken mit einem Spiegel, der seinen Namen nicht verdiente – es war nur ein poliertes Blech. Glas wäre zu gefährlich gewesen.

Aber die karge Einzelzelle war mein persönliches Reich – hier konnte ich mich zurückziehen und war allein. Ein seltsames Privileg von Menschen, die wegen Verbrechen einsaßen: Mord, Totschlag, Raub. Ganz im Gegensatz zu den Häftlingen im anderen Flügel, die »nur« wegen sogenannter Vergehen hier waren, also wegen Betrug, Diebstahl oder Vergewaltigung. Viele dieser »Leichtmatrosen« mussten sich eine Zelle mit einem anderen teilen. Die meisten von uns empfanden das als viel schlimmer als Einzelhaft: Man hatte keine Ruhe, keine Privatsphäre, war nicht einmal auf dem Klo alleine. Und denjenigen, mit dem man sich das Leben Tag und Nacht teilen musste, konnte man im Normalfall nicht einmal gut leiden. Die Einzelzelle war dagegen wahrer Luxus. Ich war froh über sie.

Ich ging zu dem schmalen, hohen Schrank, in dem ich meine Wäsche, den Kaffee, Tabak und andere kleine Habseligkeiten aufbewahrte, zog die Türen auf, nahm einen Kleiderbügel von der Stange, drehte mich um und verließ die Zelle. Tagsüber waren die Zellen meistens offen, und man konnte sich innerhalb des Flügels halbwegs frei bewegen – natürlich immer unter den strengen Augen der Wachleute.

Ich trat wieder den Weg zurück in Richtung des Postkastens am anderen Ende des Flügels an, den Kleiderbügel fest umklammert. Ich war fürchterlich aufgeregt, aber zwang mich, nur so schnell zu gehen, wie ich es, ohne Verdacht zu erregen, tun konnte. Es wäre mir furchtbar peinlich gewesen, wenn meine Mitinsassen diese Geschichte mitbekommen hätten! Ich, der coole Willi Buntz, der zwei Menschen getötet hatte, angelte seinen eigenen Brief aus dem Briefkasten. Wie hätte ich mir diese Blöße geben können? Trotzdem war ich fest entschlossen, meinen Fehler zu korrigieren.

Ulm, 1955

Als die Ärzte mich für fit genug hielten, um aus dem Krankenhaus entlassen zu werden, gab mich mein Vater zunächst für ein halbes Jahr zu Pastor Theurer und seiner Frau. Theurer war Pastor der Zionskirche, damals eine methodistische Freikirche in Ulm. Die Theurers sorgten für mich, nahmen mich in den Arm und boten mir zum ersten Mal die emotionale Nähe, die ich so dringend brauchte.

Bei ihnen lernte ich, meine ersten kleinen Schritte zu laufen und meine ersten Worte zu sprechen. Vermutlich war ich ein putziger Anblick, wenn ich an der Hand meiner Pflegemutter in meinem kleinen Lodenmäntelchen durch die Ulmer Innenstadt stapfte. Es muss eine glückliche Zeit gewesen sein – aber auch wenn Krankenhaus und Pflegeeltern die äußeren Verletzungen heilen und die inneren lindern konnten –, die ersten Monate meines Lebens hatten tiefe Narben hinterlassen, die mein Leben lange Zeit bestimmen sollten.

Mein Vater besuchte mich meistens an den Wochenenden, wenn er sowieso in den Gottesdienst kam. Er war aufgrund der Situation zwar verzweifelt, aber als Mann der Tat und Ex-Soldat war er es gewohnt, die Dinge in die Hand zu nehmen. Er hatte seine Frau aus dem Haus geworfen und die Scheidung eingereicht. Auch wenn er selbst ein knallharter Typ war – und ich sollte das noch leidvoll zu spüren kriegen –, so war es doch für ihn inakzeptabel, einfach das eigene Kind auszusetzen. Für die drei Kinder alleine verantwortlich zu sein, ging aber auch nicht. Weder war es praktisch möglich – er musste 14 Stunden am Tag arbeiten – noch kam es zu der Zeit gesellschaftlich infrage. Und so nahm er kurzerhand Kontakt zu seiner früheren Verlobten auf, Else Züffle, ein Bauernmädchen von einem Dorf in der Nähe von Calw.

Else stammte aus der Evangelischen Gemeinschaft, einem strenggläubigen Zweig der methodistischen Freikirche. Daher war sie nicht bereit gewesen, einen Mann zu heiraten, der kein Christ war, und mein Vater wollte sich partout nicht bekehren. So trennte sie sich 1944 schweren Herzens von ihm und ließ sich als Diakonisse in der Bad Liebenzeller Mission aufnehmen, so richtig mit Häubchen und Gelübde.

Kurze Zeit später wurde mein Vater zum Kriegsdienst eingezogen, wurde aber verletzt und landete im Lazarett. Eine der dortigen Pflegehelferinnen war meine Mutter, und wie das so ist, heirateten die beiden 1950. Ein Jahr später erblickte Sabine das Licht der Welt.

Doch mein Vater vergaß Else nie – und Else ihn offensichtlich auch nicht. Nachdem er sich von meiner Mutter getrennt hatte, schrieb er einen Brief an das Diakonissenmutterhaus und schilderte seine Lage. Else sah das Elend, und ihr war klar, dass sie helfen musste – und wollte. Für sie kam es jedoch nicht infrage, sich in die »gefährliche« Lage zu begeben, sich im Diakonissenstand um die Kinder ihres Ex-Verlobten zu kümmern. Es wäre einfach ungehörig gewesen – und die Diakonissen-Haube schützt vielleicht vor vielem, aber nur bedingt vor den eigenen Gefühlen oder denen eines Mannes. Die Kinder aus dem elterlichen Haus zu nehmen, war ebenso undenkbar. So traf sie eine weitreichende Entscheidung: Sie gab den Diakonissenstand auf und heiratete ihren Ex-Verlobten.

Else stürzte sich in das, was sie als ihre neue Lebensaufgabe ansah und was sich bald als ihr schlimmster Albtraum entpuppen sollte. Sie wollte uns dreien eine gute Mutter sein. Sie kümmerte sich jahrelang aufopferungsvoll um uns. Doch für eine lange Zeit war ihr unsere Gunst nicht vergönnt. Wir waren alle drei traumatisiert – nicht nur ich, sondern auch meine beiden Schwestern, jeweils auf ihre eigene Art und Weise: Sabine hatte ihre Mutter verloren, aber in ihr auch gleichzeitig eine negative Mutterrolle mitbekommen. Und Claudia sah in Else jemanden, der ihr ihre Mutter weggenommen hatte. Wir alle drei konnten unserem Vater eine neue Frau im Haus nie so recht verzeihen. Stattdessen projizierten wir all unseren Hass und unsere Enttäuschung der Mutter gegenüber auf Else. Sie konnte sich jede Mühe geben und uns die liebevollste Stiefmutter sein – wir ließen sie dennoch stets spüren, wie sehr wir sie ablehnten. Meine älteste Schwester sprach jahrelang kaum ein Wort mit ihr. Claudia behandelte sie leidlich gut und ich schien sie sogar die ersten 18 Monate ein wenig ins Herz geschlossen zu haben. Endlich war jemand da, der sich um mich kümmerte, mich aufrichtig liebte (wenn ich denn verstehen konnte, was das war) und der nur Gutes für mich wollte. Kurze Zeit sah alles so aus, als ob es mit mir eine gute Wende nehmen könnte.

Doch dann wurde Else 1957 schwanger. Ein neues Geschwisterchen ist für die anderen Kinder der Familie immer zugleich Faszination wie auch Quell der Eifersucht. Für mich als schwer traumatisiertes Kind, das gerade anfing, wieder zartes Vertrauen zu einem Menschen und zur Welt um mich herum zu fassen, war meine erste Halbschwester wie eine Kriegserklärung. Die kleine Petra nahm plötzlich die ganze Aufmerksamkeit von Else in Beschlag. Der kleine Helme, so wurde ich genannt, stand nicht mehr im Mittelpunkt und musste oft genug zurückstecken. Das schmeckte mir gar nicht. Meine neue Welt drohte in sich zusammenzustürzen, n...

Table of contents

- Umschlag

- Haupttitel

- Impressum

- Inhalt

- Über den Autor

- Zitate

- 1. TEUFEL

- 2. FLUCHT

- 3. CHANCE

- 4. SCHULD

- 5. ERLÖSUNG

- 6. VERSÖHNUNG

- 7. VERSUCHUNG

- 8. VERTRAUEN

- 9. VATER

- Epilog

- Anmerkungen

- Leseempfehlungen

Frequently asked questions

Yes, you can cancel anytime from the Subscription tab in your account settings on the Perlego website. Your subscription will stay active until the end of your current billing period. Learn how to cancel your subscription

No, books cannot be downloaded as external files, such as PDFs, for use outside of Perlego. However, you can download books within the Perlego app for offline reading on mobile or tablet. Learn how to download books offline

Perlego offers two plans: Essential and Complete

- Essential is ideal for learners and professionals who enjoy exploring a wide range of subjects. Access the Essential Library with 800,000+ trusted titles and best-sellers across business, personal growth, and the humanities. Includes unlimited reading time and Standard Read Aloud voice.

- Complete: Perfect for advanced learners and researchers needing full, unrestricted access. Unlock 1.4M+ books across hundreds of subjects, including academic and specialized titles. The Complete Plan also includes advanced features like Premium Read Aloud and Research Assistant.

We are an online textbook subscription service, where you can get access to an entire online library for less than the price of a single book per month. With over 1 million books across 990+ topics, we’ve got you covered! Learn about our mission

Look out for the read-aloud symbol on your next book to see if you can listen to it. The read-aloud tool reads text aloud for you, highlighting the text as it is being read. You can pause it, speed it up and slow it down. Learn more about Read Aloud

Yes! You can use the Perlego app on both iOS and Android devices to read anytime, anywhere — even offline. Perfect for commutes or when you’re on the go.

Please note we cannot support devices running on iOS 13 and Android 7 or earlier. Learn more about using the app

Please note we cannot support devices running on iOS 13 and Android 7 or earlier. Learn more about using the app

Yes, you can access Der Bibelraucher by Wilhelm Buntz in PDF and/or ePUB format, as well as other popular books in Theology & Religion & Religious Biographies. We have over one million books available in our catalogue for you to explore.