![]() Beiträge des Symposions

Beiträge des Symposions![]()

Thomas Hochradner (Salzburg)

„Geschichte um der Gegenwart willen“. Eberhard Preußner als Musikhistoriker

Mit dem Untertitel „Eine Betrachtung für den Musikliebhaber“ nahm Eberhard Preußner seine Musikgeschichte des Abendlandes (Erstauflage Wien 1951, zweite ‚verbesserte‘ Auflage ebenda 1958) mit Vorsicht und Geschick aus der damals virulenten, biologische und chronologische Modelle gegeneinander abwägenden Diskussion um Ansätze, Periodisierung und Umfänglichkeit der Musikgeschichtsschreibung heraus.1 Umso mehr ist dieses Buch, dessen Inhalte die Grundlage seiner akademischen Vorlesungen waren, im Kontext der Nachkriegszeit zu sehen. Der Umgang mit den ‚Altlasten‘ nationalsozialistischer Indoktrinierung, die Suche nach einem anderen Vokabular, nicht zuletzt der Aufholbedarf in Sachen ‚Neue Musik‘ prägen die Darstellung. Darüber hinaus kennzeichnet – wie generell Preußners musikgeschichtliche Interessen, die sich in unzähligen Vorträgen und einer Breite von Schriften dokumentieren2 – auch seine Musikgeschichte das eigentümliche Spannungsverhältnis zwischen der Tendenz zur Präsentation im Stil des Universalgelehrten und einem volksbildnerischen Anspruch.

Dieses spezifische Profil hatte sich Preußner in einschlägigen Aufsätzen und Büchern allmählich erarbeitet. Parallel zur Abfassung musikpädagogischer Beiträge begann er Mitte der zwanziger Jahre auch mit musikhistorischen Schriften an die Öffentlichkeit zu treten, und er behielt diese ‚Doppelgleisigkeit‘ über seine Berliner Jahre hinweg bei. Mit der Berufung an das Mozarteum in Salzburg kam es indes zu einer Neuorientierung. Preußner war neben Verwaltungsaufgaben mit der Leitung des Seminars für Musikerziehung beauftragt, und dem entsprechend beschäftigte er sich fortan in seinen Veröffentlichungen vor allem mit pädagogischen Fragestellungen. Worin er weiterhin auch Musikgeschichtliches integrierte, waren seine Vorträge – allen Erinnerungen zufolge humorvoll und extemporierend gehalten, mit einem sicheren Gespür, die Aufmerksamkeit der Zuhörer zu gewinnen. Auch zahlreiche Beiträge für den Rundfunk, Kurzprofile von Komponisten sowie Werkeinführungen für den Konzertbetrieb (darunter die Salzburger Kulturvereinigung und die Salzburger Festspiele)3 zeugen von dieser besonderen Begabung Preußners. Seine feuilletonistischen Texte lassen eine äußerst geschickt auf den breiteren Bedarf hin zugeschnittene Schreibe erkennen.

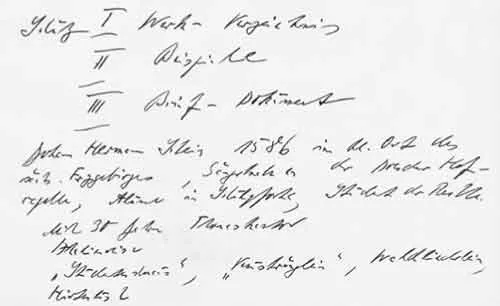

Im Unterricht wusste Preußner meist ebenso zu fesseln. Für gewöhnlich trugen seine Vorlesungen Überblickscharakter, manchmal waren sie einem Komponisten zur Gänze gewidmet (belegt ist es für Johann Sebastian Bach und Ludwig van Beethoven) und widmeten sich dann in Sonderheit einer bestimmten Werkgruppe (in den gegebenen Fällen den Brandenburgischen Konzerten bzw. den Symphonien).4 Ein freier Vortrag stützte sich dabei auf Zettelnotizen, fast immer im A-5-Format, wie sie sich in Preußners Nachlass zu Hunderten erhalten haben.5 Diese anscheinend flüchtig aufgeschriebenen handschriftlichen Notizen rasch zu lesen dürfte wohl nur ihm selbst gelungen sein. Interessant vielleicht, dass Preußner niemals Kurzschrift verwendete. Den Aufzeichnungen zufolge wurden Werkeinblicke ziemlich umfassend vermittelt, wogegen Jahreszahlen relativ unbedeutend waren, und die Exaktheit der Ausführungen wurde anscheinend zu Gunsten ihres Flusses zurückgestellt. Preußner legte offenkundig viel Wert auf kulturgeschichtliche Querverbindungen (verwies insbesondere gerne auf Parallelen zur Literatur) und baute entsprechende Zitate in seinen Unterricht ein. Selten, aber doch entnahm er älteren Musiklexika einschlägige Stellen bzw. besprach oder widersprach der Meinung von Autoren diverser musikhistorischer Veröffentlichungen.

Eberhard Preußner, Notizzettel zu Heinrich Schütz (Nachlass, Universität der Künste Berlin, Universitätsarchiv)

Für alle prominenten Komponisten gab es eine Anzahl solcher Notizzettel. Über weitere, alphabetisch geordnete Karteikärtchen ergab sich in summa ein System von Versatzstücken, die Preußner nach Bedarf für Vorträge ebenso wie für Publikationen mosaikartig neu zusammenstellen konnte – und eben darauf scheint er sich meisterhaft verstanden zu haben. Zur Erleichterung der Suche diente ihm die Praxis, auf der einen Seite der Karteikarte das entsprechende Stichwort zu notieren, beispielsweise „Bienenfeld, Elsa“, „Billroth, Theodor“, oder „Bourée“. So wuchsen Unterricht und Vortragstätigkeit einesteils, Publikationen andernteils als zwei Seiten derselben Münze aus einem gemeinsamen Material heraus. Darüber hinaus passte Preußner, wie es scheint, die Unterrichtsgestaltung den jeweiligen medialen Möglichkeiten an, indem er einmal selbst am Klavier andeutete, dann wieder Schallplatten auflegte (wer sich noch damit plagen musste, weiß wie mühsam es ist, zur gegebenen Zeit in der richtigen Rille einzusteigen) oder aber auf Tonbeispiele ganz verzichtete.6

Über alldem stand als weltanschauliches Credo, dass Musikgeschichte in kulturellen Zusammenhängen zu verorten sei und eine speziell abendländische, zugleich irreversible Errungenschaft darstelle: „Die goldenen Zeiten der Historiker sind vorüber, je dringendere Anforderungen an uns die Gegenwart stellt. Wir wissen das alle: die Flucht in die Geschichte, das war ein romantisches Ereignis, und Kunstwissenschaft und Musikwissenschaft sind Kinder des 19. Jahrhunderts. Allerdings der romantischen Geburtsstunde des Historismus verdanken wir wichtige Erlebnisse in der Kunst, ohne die wir uns unsere Existenz schwer vorstellen können“, setzte Preußner an den Beginn eines Vortrags mit dem Titel Musikgeschichte als Erlebnis im Unterricht, um fortzusetzen, dass es nun aber gälte den Gegenstand aus Verkrustungen des Fernblicks zu lösen.7

Preußners System der Karteikarten, des Arbeitens mit, aber auch Oszillieren-Lassens von Versatzstücken gilt es zu vergegenwärtigen, wenn man seine musikhistorischen Publikationen näher besprechen will. Als flexibles Mobile steuerte es seine Schriften, und daraus gewann der Autor sein spezifisches Profil. Ein zweites Standbein war durch Preußners besonderes Interesse für soziologisch relevante Belange gegeben. Nachdem ihn seine Dissertation Die Methodik im Schulgesang der evangelischen Lateinschulen des 17. Jahrhunderts zunächst in pädagogische Gefilde wies8, sollte die als Habilitationsschrift geplante9 Darstellung Die bürgerliche Musikkultur. Ein Beitrag zur deutschen Musikgeschichte des 18. Jahrhunderts Preußners Gedankengut in ein musikhistorisches Netz einbinden. Unübersehbar bildet bereits hier das Zusammenwirken von ideellem Anspruch, der den steten Zuwachs an Bildung sucht, und der Zuwendung an breite Schichten als den ‚Vollzugsorganen‘ dieses Kapitals einen Grundzug der Darstellungsweise. Zur paradigmatischen Gestalt wird dabei der aus Frankfurt am Main stammende Johann Friedrich Armand von Uffenbach, dessen hinterlassene Tagebücher über seine Studienjahre in Straßburg und Bildungsreisen nach Italien (mit längeren Aufenthalten in Venedig, Rom, Neapel und Florenz) sowie nach Paris aus den Jahren 1712–1716 Preußner bereits vor 1933 eingehend bearbeitet hatte. Er kannte dieses Konvolut also bereits, als er 1935 Die bürgerliche Musikkultur veröffentlichte, und es dürfte ihn in Erschließungen musikgeschichtlicher Belange wesentlich beeinflusst haben. In der Tat liest sich das Buch, das Preußner fußend auf den in der Göttinger Universitätsbibliothek verwahrten Tagebüchern Uffenbachs schließlich – bedingt durch seinen Wechsel nach Salzburg und die Ereignisse des Zweiten Weltkriegs – erst 1949 publizierte10, wie ein Spiegel seines in den einschlägigen Schriften immerzu greifbaren Gedankenguts: „Diese Chronik vermittelt uns einen tiefen Einblick in die Welt des musikalischen Laien, seine Auffassung von der Musik und die in dieser Fülle kaum geahnte Durchdringung von bürgerlichem Leben mit Musik aller Arten und Formen“, steht in der Vorbemerkung ebenso zu lesen wie: „Uns kam es vornehmlich auf die Auswertung des musikalischen Teiles an, wobei allerdings das kulturelle Gesamtbild der Zeit, soweit es von dem geistig universal gerichteten Uffenbach mitgezeichnet wurde, keineswegs außer acht gelassen wurde. Gerade das Streben nach Harmonie ist das Interessanteste an der Persönlichkeit Uffenbachs, und auch das Neuartige.“11

Johann Friedrich Armand von Uffenbach im Kupferstich eines gewissen Beer, ohne nähere Angaben aus: Eberhard Preußner, Die musikalischen Reisen des Herrn von Uffen-bach. Aus einem Reisetagebuch des Johann Friedrich A. von Uffenbach aus Frankfurt a. M. 1712–1716, Kassel / Basel: Bärenreiter [1949], Vorspann

Preußner lenkt die Darstellung auktorial. Selektiv breitet er das Material aus, immer die Zügel haltend. Als literarische ‚Strategie‘ dient ihm grundsätzlich die Nacherzählung, wodurch seine Ansichten mit Uffenbachs Notizen wie bruchlos verschmelzen. Gelegentlich werden längere Zitate aus dem Original eingeschalten, die Preußner anschließend musikgeschichtlich einordnet und kommentiert (z. B. S. 67f.). Stets im Vordergrund stehen Bemerkungen zur Musik, die Uffenbach (einen dilettierenden Lautenisten, der auch halbwegs passabel Streichinstrumente zu spielen vermochte) wie Preußner gleichermaßen besonders interessierte. Neben Schilderungen von Opernaufführungen (z. B. S. 143f.) kommt in Uffenbachs Tagebüchern besondere Aufmerksamkeit immer wieder unterschiedlichen Aufführungssituationen, insbesondere jenen im privaten Kreis zu...